|

佐竹宗家から分流した佐竹五家は右の表の通りである。宗家との関係については、宗家編の室町時代系図・江戸時代系図を参照していただきたい。 東西南北の四家については、常陸にいた際に、太田城のどの方角に住んでいたかで呼び方が決められた。秋田に移ってからの主な居所は右の表の通りである。 佐竹南家は宗家代17代義舜の子の義里を祖として1500年代の初めに宗家より分家し、現在、私が第21代となる。 |

佐竹五家 |

|

|

|

義種の生きた時代は、室町から江戸にかけての動乱期であった。

|

湯沢城址 |

|

早川氏の祖は第3代義種の次男の宣直である。南家第10代の義舒に子がいなかったときに、早川氏から養子をもらっている。その後も、南家に嫡男が生まれなかった場合には、早川氏から養子をもらって南家を継いでいる。逆に、南家から次男・三男が早川氏に養子に行く場合もある。これは、お家断絶を防ぐ知恵であり、宗家や他の分家でも同じようなことをしている。私の祖父の義輔も次男のため、兄の義質が他界するまでは、早川の姓を名乗っていたとのことである。 |

|

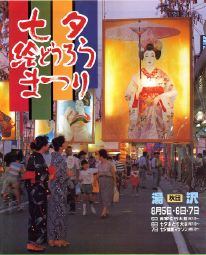

第7代の義安は、元禄十五年(1702年)、京都の鷹司関白卿の姫君をめとった。京都の公卿の姫君が地方の一豪族に嫁入りするなどというのは異例のことであり、まずいったん鷹司家の諸太夫の養女となり、そこから嫁入りする形をとっている。 この姫君は「京都奥様」と呼ばれて領民から大変親しまれ、京都から珍しい植物や行事、言葉、風習などを湯沢に伝えたとされている。 湯沢七夕絵どうろうまつりは、この姫君が京都への郷愁を五色の短冊に託し、青竹に飾りつけたのが始まりと言われている。絵どうろうまつりの期間中は、青竹に五色の短冊や吹き流し等をつり下げて飾ったり、浮世絵美人が描かれた絵どうろうをつり下げたりする。日が暮れるとこれらの絵どうろうに灯がともされ、その美しさがひときわ際だつようになり、京都の姫君が始めたおまつりにふさわしい優雅なものとなる。 絵どうろうまつりは湯沢三大祭りのひとつで、他に大名行列と犬っ子まつりがある。 |

七夕絵どうろうまつり |

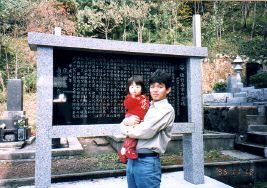

佐竹南家の塋域(墓所) |

清涼寺内の塋域碑 |

清涼寺清涼寺は佐竹南家の菩提寺であり、湯沢市街の南東の高台に位置し、天気が良ければ正面に鳥海山を見渡すことができる。本堂の左手には、佐竹南家の塋域碑があり、佐竹南家の歴史や清涼寺についてわかりやすく記されている。そこからさらに本堂の裏手に進み、小径を登ると、墓石が立ち並ぶ塋域(墓所)に至る。ここには、初代義里から第18代義質までの墓碑と、位牌堂、納骨堂がある。 |

|

佐竹南家の塋域(原文)佐竹南家は、宗家十七世佐竹義舜(よしきよ)の弟義里を祖とし常陸にあって太田城南に在住する。二世義尚(ひさ)を経て慶長七年(1602年)宗家二十一世佐竹義宣(のぶ)秋田転封のとき、南家三世義種が秋田へ先発して功が多かったので、義宣は義種に希望の地を選ばせた。義種は、雄勝はこれまで最上氏の侵略を受けたこともあり伊達氏の領地にも近いことから、この二藩と事あるときは兵を進めるにも便であると湯沢城を希望したのである。義宣は義種に八千九百石を与えて居城を許した。四世義章の代、元和六年(1620年)一国一城の制により湯沢城は破却された。その後義著(つぐ)、義敞(とし)、義安と継承し、十六世義隣(ちか)(明治二十年没1889年)の代に明治維新を迎えた。佐竹南家は佐竹藩南部の守塁として重きをなすとともに二百数十年にわたり仁政を施し、雄勝の人々から湯沢様と親しみ敬慕された。湯沢山清涼寺は義種が菩提寺として建立した寺で、塋域(墓所)には佐竹南家の祖義里、他歴代の墓碑、位牌が安置されている。この地は、清涼寺山の中腹にありはるかに鳥海山を仰ぎ、眼下に湯沢市街地、雄勝中央部、西部地区の田園と雄物の流れが一望に見渡せる景勝の地である。 平成七年 佐竹藩 南家佐竹会 |

|

|

|

|

|

佐竹南家御日記は、1682年〜1868年の187年間の出来事を記録したものである。これは、昭和29年に祖父が湯沢図書館に寄贈したもので、270冊にも及ぶ日記である。 内容は、武士の動向、農業、商業、交通、宗教等の事情や、天文、気象や、珍事について詳しく記録されており、当時の状況を理解する上で重要な資料であることから、秋田県有形文化財に指定されている。 |

1682年にはハレー彗星が地球に接近したときの状況が記載されており、上図のように、ハレー彗星の尾の様子がスケッチされている。 |