This website is written in Japanese (Shift_JIS).

当サイトの記載内容および画像の無断転載は一切禁止します。

「北海道のアゲハチョウ」へようこそ。このページは北海道に生息しているアゲハチョウ(1)の紹介サイトです。ここではアゲハチョウについて飼育・観察して理解を深めることを目的としています。アゲハチョウを駆除しようと考えて訪問された方にとってはありがたくないサイトですが、「敵」を知ることも大切なことですので、ぜひご一読下さい。

アゲハチョウは日本全土で見られ、北海道でも一般的に見られる大型の蝶です。アゲハチョウは大型の蝶でありながら比較的成長が早く、若齢幼虫から1ヶ月ほどで成虫となって羽ばたきます。この成長過程を観察することは日数的にも内容的にも初めての昆虫飼育観察や夏休みの自由研究課題として最適です。また、カブトムシやクワガタムシのような地中で生活する幼虫やヤゴのように水中で生活する生物と比較しても脱皮や完全変態の様子を観察しやすく、後述の食草(エサ)さえ確保しておけば、アゲハチョウの幼虫飼育は難しくはありません。たとえば、大きなサンショウの鉢植えがあれば、そこに幼虫を付けて最後まで手をかけずに観察しているだけで済みます。

2007年当時は、アゲハチョウ幼虫の詳細で鮮明な画像を掲載したサイトがほとんどなかったため、子どもの自由研究を機会にこのようなサイトを作成してみました。内容的に小学校低学年以下の子どもにとっては難しいことも含まれています。大人が当サイトをご覧になり、子どもの飼育観察のアドバイスをするようなことを想定して作成しています。それぞれのアゲハチョウの「成長記録紹介」ページでは、幼虫の成長の様子を画像を交えて詳細に説明しております。現在飼育中の幼虫が今どの段階にあるのか、あと何日ぐらいで脱皮するのか等を飼育の参考にしてください。

なお、当方は蝶類に関する専門家ではないため、文章中の誤記や不正確な記述もあろうかと思います。ご指摘やお問い合わせは、

の方へ投稿していただければ幸いです。「よくあるご質問」コーナーも設けましたのでご利用下さい。

----------------------------------

(1) 一般にはナミアゲハ(Papilio xuthu)のことをアゲハあるいはアゲハチョウと呼ぶこともありますが、このサイトではアゲハチョウ科の蝶全般のことをアゲハあるいはアゲハチョウと呼び、ナミアゲハとは区別することにします。

当サイトでは成虫(蝶)だけではなく、幼虫の写真も掲載しております。

幼虫・青虫・イモムシが苦手な方には当サイトの閲覧をお勧めできません。

アゲハチョウ科のうち、北海道に生息しているのは、ナミアゲハ(アゲハ,Papilio xuthu)、キアゲハ(Papilio machaon hippocrates)、カラスアゲハ(Papilio bianor dehaanii)、ミヤマカラスアゲハ(Papilio maackii)、オナガアゲハ(Papilio macilentus macilentus)、ヒメギフチョウ(Luehdorfia puziloi yessoensis)、ウスバシロチョウ(Parnassius glacialis glacialis)、ヒメウスバシロチョウ(Parnassius stubbendorfii hoenei)、ウスバキチョウ(Parnassius eversmanni daisetsuzanus,天然記念物)の9種類です。これら「北海道のアゲハチョウ」のうち、一般的によく見られるナミアゲハ(アゲハ)、キアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハの4種類について画像を交えながら生態や飼育方法についてご紹介します(他のアゲハに関しても撮影出来次第ご紹介する予定です)。

アゲハチョウ科のうち、北海道に生息しているのは、ナミアゲハ(アゲハ,Papilio xuthu)、キアゲハ(Papilio machaon hippocrates)、カラスアゲハ(Papilio bianor dehaanii)、ミヤマカラスアゲハ(Papilio maackii)、オナガアゲハ(Papilio macilentus macilentus)、ヒメギフチョウ(Luehdorfia puziloi yessoensis)、ウスバシロチョウ(Parnassius glacialis glacialis)、ヒメウスバシロチョウ(Parnassius stubbendorfii hoenei)、ウスバキチョウ(Parnassius eversmanni daisetsuzanus,天然記念物)の9種類です。これら「北海道のアゲハチョウ」のうち、一般的によく見られるナミアゲハ(アゲハ)、キアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハの4種類について画像を交えながら生態や飼育方法についてご紹介します(他のアゲハに関しても撮影出来次第ご紹介する予定です)。

北海道以外でのアゲハチョウ飼育観察においても参考になることが多いと思いますが、アゲハチョウに限らず北海道の動植物は本州以南とは異なっていることが多々あります。たとえば本州ではごく一般的に見られるクロアゲハ(Papilio protenor demetrius)やアオスジアゲハ(Graphium sarpedon nipponum)は北海道には生息していませんし、同様に生息しているアゲハでも発生時期が異なり、またオナガアゲハの場合は食樹が本州産とは異なります(2)。柑橘系の常緑樹や同じくミカン科でアゲハチョウの飼育に一般的に利用されているコクサギやカラスザンショウも北海道には自生していません。このように北海道では本州以南とは生息しているアゲハチョウの種類や自生している植物・食草・食樹など異なることから、タイトルに「北海道の」と入れております。北海道以外の方は、ここに掲載されている内容と異なることがあるかも知れないということを頭の片隅に留め置いてください。

蝶の飼育観察と言えばモンシロチョウ(Pieris rapae)が一般的ですが、モンシロチョウはいわゆる外来種であるため(3)、生態を観察するのであればアゲハチョウなどの元々その地域に生息している種類(在来種)を観察する方がより良いでしょう(4)。また、モンシロチョウ飼育で、幼虫である青虫にエサとしてキャベツを与えることから、『蝶の幼虫はみなキャベツを食べる』とか『蝶の幼虫は青虫で、毛虫は蛾の幼虫である』といった間違った知識が広まっています。蝶の幼虫でキャベツを食害するのはモンシロチョウとオオモンシロチョウ(Pieris brassicae)などシロチョウ科の一部で、蝶の種類で考えるとむしろ少数派です。たとえばアゲハチョウ科幼虫の多くはミカン科の葉しか食べず、絶対にキャベツは食べません。その一方、全てのアゲハチョウ科の幼虫がミカンの葉を食べるわけでもありません。それぞれの種類で食べる葉が決まっています。このように決まった種類のものしか食べない性質のことを狭食性(きょうしょくせい)と言います。また幼虫の形状に関しても、エゾシロチョウ(Aporia crataegi adherbal)幼虫のように青虫ではなく毛虫の場合もありますし、タテハチョウ科幼虫のように見るからに触ると痛そうな棘(とげ)形状を持つ幼虫もいます(たとえば、タテハチョウ科ルリタテハ幼虫の棘は、実際には触っても痛くありませんし、毒もありません)。アゲハチョウの幼虫も終齢で緑色(青虫)になることが多いですが、ジャコウアゲハ(Atrophaneura alcinous alcinous)やウスバシロチョウなどのように青虫にならない幼虫もいます。様々なアゲハチョウを飼育することで、同じアゲハチョウ科の中でも種類が違うと幼虫の色や形態が異なり、エサとなる食草・食樹も異なることがあることを理解してください。

飼育は難しくはありませんが、自然界を見ると、幼虫が無事に成長し蝶に羽化することの方が極めて希なことです(後述の「飼育する上での注意」)。子犬や子猫を飼って育てるのとは違い、飼育している幼虫は必ず蝶になるわけではないと考えて下さい。

幼虫の成長の様子をご覧になりたい方は、下記のそれぞれのアゲハ画像をクリックして下さい。

----------------------------------

(2) 永盛 俊行 Jezoensis(えぞえんしす) No.14 1987年11月

(3) 日浦 勇 著 海をわたる蝶 (ISBN-10 : 4061597191 , ISBN-13: 978-4061597198) 講談社学術文庫 2005年7月

(4) 生物はもともと生息していた地域の気候に合わせて進化していますので、気候や環境が異なる地域での生息には適していません。時期はずれに孵化(ふか)、羽化、産卵するようなことがあります。また、在来の生物や植物はそのバランスを保った状態にありますが、外来種が入ってきて増えることで、このバランスを崩してしまうおそれがあります。特に外来種に対する天敵がいないこともあり、急激に増えることもあります。外来種の元々の食草がなく人が育てている栽培種を食害すること(たとえばモンシロチョウによるケールの食害)、在来種と競合して追いやってしまう等の問題があります。

ナミアゲハ : Papilio xuthus

ナミアゲハ : Papilio xuthus

日本全域(北海道・本州・四国・九州・沖縄)、台湾、中国、朝鮮半島などに分布し、一般的に見られるアゲハチョウです。北海道でも道央・道南では一般的ですが、道東や道北では少ないようです。普通にアゲハと呼んでいるのはこのナミアゲハのことです(並のアゲハという意味です)。幼虫はミカンの他にレモン、カラタチ、サンショウ、キハダ、ルーなどミカン科全般(Rutaceae)を食草とします。幼虫は日向を好み、葉の表側に付いていることが多いです。

成虫はキアゲハに非常によく似ていますが、前翅の上の方に3本の縞模様があるかないかでナミアゲハとキアゲハを見分けます。

北海道では、ナミアゲハの分布はミカン科のうちのサンショウの分布に一致していると言われ、主な食草はサンショウです。北海道でも庭にサンショウを植えている家が多いため市街地でもよく見られます。確たる証拠はありませんが、北海道のナミアゲハについてはサンショウやミカンの苗に付随して本州から持ち込まれたものが増えたのではないか、と筆者は推測しています(5)。この件に関しても情報やご意見を

の方へ頂ければ幸いです。

ナミアゲハの駆除について

ナミアゲハはミカン科全般を食草とするため、ミカンやサンショウの害虫とされています。成虫は比較的小さな苗でも見つけ、木の大きさにかかわらず多数の卵を産み付けることがあります。駆除の前にまずは小さな苗は外に出さないようにしたり、ネットで覆うなどして下さい。ミカンの鉢植えなどを外に出す場合、ナミアゲハは日当たりの良いところに産卵する傾向が見られますので、日陰に置くだけでも防虫の効果があります。人の背丈以上もある比較的大きな木の場合には、そのままにしておいてもその多くが成長途中で天敵に食べられてしまい、アゲハの食害が原因で木を枯らしてしまうことはありません。

どうしても駆除しなければならない場合には、殺虫剤を使用せずに幼虫をミカン科以外の樹(たとえばサクラなど)に移して下さい。ナミアゲハの幼虫はミカン科以外の葉は食べませんので、移した樹で力尽きます。殺虫剤を使用する必用はありません。

----------------------------------

(5) 筆者が「本州から苗と共に持ち込まれたナミアゲハが北海道で増えた」と推測している根拠は、(a)以前は、今ほどの数のナミアゲハを見かけなかったこと、(b)秋になってから産卵するなど北海道の季節に順応していないこと、(c)山間部のサンショウやキハダでは幼虫を見かけず街中で多く見かけること、などです。もちろんこれは筆者の推測にすぎません。支持できる証拠や反論もお待ちしております。

キアゲハ : Papilio machaon

キアゲハ : Papilio machaon

日本全域(北海道・本州・四国・九州)、ヨーロッパ、アジア、北米などに広く分布し、ナミアゲハと共に一般的に見られるアゲハチョウです。北方系のアゲハチョウであり、幼虫もセリ科の植物を食草としているため、北海道内いたるところでごく普通に見られます。成虫や幼虫が入手しやすいだけではなく食草であるセリ科の植物も簡単に入手できることから、北海道内でのアゲハチョウの飼育観察にはこのキアゲハをお勧めします。幼虫の色は1齢から4齢まで黒色で、4齢になるとオレンジ色の斑点が目立つようになり、キアゲハ特有の縞模様が現れてきます。成虫はナミアゲハに非常によく似ていますが、ナミアゲハより黄色みが強く、前翅の上の方に3本の縞模様があるかないかでナミアゲハとキアゲハを見分けます。

キアゲハの駆除について

キアゲハの幼虫はセリ科の農作物であるニンジン、ミツバ、パセリを食べるため害虫として扱われています。家庭菜園でパセリ、イタリアンパセリ、ミツバ、ニンジンなどを栽培していてキアゲハの幼虫が食害を起こし困っている方は、農薬を使用して幼虫を駆除したりしないで下さい。農薬を使用することは自分自身が農薬を口にすることになります。『「作物の残留農薬基準は人間に影響を与えないためのものであって、虫への影響は考慮されていません。」は正しい。しかし、キアゲハを殺す残留が現在の基準値が、日本人に影響を与えない目的をはたせるのかは誰も評価していません』(パセリQ&Aより引用〔原文ママ〕)。キアゲハの幼虫は毒々しい色をしていますが、毒を持ってはいませんし人に危害を加えたりもしません。キアゲハの食害に困るような場合には、セリ科以外の別の植物へ移すだけで駆除できます。セリ科以外の野菜などは一切食べません。駆除してしまうのは忍びないという方は、他の食草(ノラニンジン、エゾニュウ、アマニュウ、イワミツバ、シシウド、セリ、アシタバなどのセリ科の植物)に移して下さい。キアゲハの駆除方法を検索してここを訪問される方が多いのでこの「キアゲハの駆除について」を書き加えました。

カラスアゲハ : Papilio bianor

カラスアゲハ : Papilio bianor

日本全域(北海道・本州・四国・九州・沖縄)、朝鮮半島、中国などに分布し、北海道でも市街地・山間部を問わずごく一般的に見られる大型の黒色系の蝶です。カラスアゲハは比較的海に近い地域でよく見られ、内陸部ではミヤマカラスアゲハが多く見られるようです。ミカン科のうちキハダやサンショウなどを好み、ツルシキミも食樹となります。街中のサンショウに産卵することもあります。一般に本州ではカラスアゲハの方が多く見られ、ミヤマカラスアゲハの方が少ない傾向がありますが、北海道ではむしろ逆の傾向が見られます。1ヶ所に多数産卵することはなく、葉の裏面に産卵され2齢までの若齢幼虫は葉の陰にいることが多いです。

カラスと名前が付けられていますが翅の表は黒色ではなく、オスは全体的に青みが強く、メスは緑系でいずれも光沢のある非常に美しい色をしています。オスとメスはこの色の違いやオスの前翅にある黒い毛状の性標で見分けることができます。ミヤマカラスアゲハに非常によく似ていますが、ミヤマカラスアゲハとは、翅の表面に黄緑色のラインがないことで見分けます。

ミヤマカラスアゲハ : Papilio maackii

ミヤマカラスアゲハ : Papilio maackii

日本全域(北海道・本州・四国・九州)、朝鮮半島、中国など分布し、北海道でもカラスアゲハと同様によく見られる蝶です。色形が幼虫・成虫ともにカラスアゲハに似ていますが、成虫はカラスアゲハよりも色鮮やかです。日本国内で見られる蝶の中でも最も美しい蝶の一つに挙げられます。特に北海道産ミヤマカラスアゲハの春型(蛹で越冬して春に羽化した蝶)は非常に色鮮やかで美しいです。カラスアゲハとは見た目ほどには遺伝的には近くないようです。カラスアゲハとは、翅の表面に黄緑色のラインがあることで見分けます。葉の裏面に産卵されく2齢幼虫までは葉の裏側に付いていることが多くカラスアゲハと見分けることは難しいですが、ミヤマカラスアゲハの方が体色が濃くなり、白い帯模様がクッキリと出る傾向があります。

ミヤマカラスアゲハの食草はカラスアゲハとは若干異なり、キハダ、カラスザンショウ、ハマセンダンといった野生種のみです。一度だけ、サンショウで飼育したことがありましたが蛹化しませんでした。ただサンショウで飼育したため蛹化しなかったのか、それとも他の原因で蛹化できなかったのかはわかりません。

オスとメスの違いは、カラスアゲハと同様に翅の色やオスの前翅にある黒い毛状の性標で区別することができます。北海道ではキハダに産卵されて育ちますので、市街地より山間部に多く、オニユリ、クサギ、宿根フロックスなどに飛来する姿をよく見かけます。

これら4種のアゲハチョウ(ナミアゲハ、キアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハ)はいずれも卵から孵化した後、2齢幼虫、3齢幼虫、4齢幼虫、5齢(終齢)幼虫へと4回の脱皮を経たのちに5回目の脱皮で蛹になります。ナミアゲハとカラスアゲハのページでは孵化からの日数、そして脱皮からの日数を記載していますのでこれらを目安にしてください。カラスアゲハの成長日数は他の種類と比較して長いようです。

成長日数は季節、天候、個体によって異なりますので本ページの日数と全く同じ日数で成長するとは限りません。経験上、新鮮な食草が豊富にあり、気温が25℃前後で安定している状況下では下記の日数より若干早く成長します。孵化から蛹化までの最短日数例では、ミヤマカラスアゲハで14日というのがありました。逆に食草の鮮度が落ちたり、不足している場合、あるいは気温が低すぎる場合には成長速度が遅くなる傾向があります。孵化から蛹化までの最長日数例では、カラスアゲハで30日という例がありました。時期的には夏における成長は早めで、秋口の成長は遅くなります。

孵化から成虫が羽化するまで、夏型の場合は約5週間〜6週間程度かかります。蛹の状態で越冬し翌春に羽化する春型の場合にはさらに半年以上かかります。この間、何時脱皮したのか、次は何時脱皮するのか等がわからなくならないよう、デジタルカメラで撮影しておくか脱皮した日時などを記録しておくようにしましょう。また、飼育するからには途中で投げ出したりせずに羽化するまでしっかりと面倒を見ましょう。

ナミアゲハ・キアゲハ・ミヤマカラスアゲハが羽化するまでの日数(越冬しない場合の一例)

|

産卵

↓ |

孵化

↓ |

終齢

(青虫) ↓ |

蛹化

↓ |

羽化

↓ |

||||

|

卵

|

1齢

|

2齢

|

3齢

|

4齢

|

5齢

|

前蛹

|

蛹

|

成虫

|

|

5日〜10日

|

4日

|

3日

|

3日

|

4日

|

6日

|

1日

|

10日

|

カラスアゲハが羽化するまでの日数(越冬しない場合の一例)

|

産卵

↓ |

孵化

↓ |

終齢

↓ |

蛹化

↓ |

羽化

↓ |

||||

|

卵

|

1齢

|

2齢

|

3齢

|

4齢

|

5齢

|

前蛹

|

蛹

|

成虫

|

|

5日〜10日

|

6日

|

5日

|

5日

|

6日

|

6日

|

1日

|

10日

|

各成長過程における体長

|

卵

|

1齢

|

2齢

|

3齢

|

4齢

|

5齢

|

|

1mm

|

2mm〜6mm

|

5mm〜11mm

|

10mm〜18mm

|

15mm〜30mm

|

25mm〜60mm

|

卵・幼虫の入手方法としては、(1) 既に産卵された卵や孵化した幼虫を捕獲する、(2) 食草を栽培し産卵を待つ、(3) メスを捕獲して産卵させる、などの方法があります。

最も簡単なのは、(1)の既に食草に付いている卵・幼虫を見つけ出すことですが、大きくなった4齢、5齢幼虫は既に寄生虫(アゲハヒメバチやヤドリバエの幼虫)が寄生していることが多く、飼育してもアゲハチョウが羽化しない可能性があります。卵や1齢幼虫は非常に小さいため見つけにくいですが、なるべく幼虫が小さいうち(若齢のうち)に捕獲してきて飼育するのが良いでしょう。アゲハ幼虫の探し方ですが、小さな若齢幼虫自体を探そうとしても慣れていないとなかなか見つけることができません(見なれていても、なかなか見つけ出すことはできません。すぐ見つかってしまうようなら、簡単に外敵に襲われてしまいます)。そこで、直接幼虫を探さずに、食痕(しょっこん)を頼りに幼虫を探します。食痕とは幼虫が葉を食べた痕跡です。食痕があれば、近くに幼虫がいる可能性があります。

カラスアゲハはサンショウにも産卵しますが、小さな木よりも人の背丈以上に育った比較的大きなサンショウに産卵ことが多いようです。サンショウでカラスアゲハを探す場合には大きなサンショウの木を探すようにしましょう。

ミヤマカラスアゲハの場合には、低木には産卵することは少なく、ほとんどがキハダの木の高い位置に産卵しますから、たとえキハダの木を見つけたとしても卵や幼虫を見つけるのは困難です。ミヤマカラスアゲハを飼育する場合には(3)の方法が現実的でお勧めです。

(2)の産卵を待つ場合は、用意した食草をアゲハチョウに見つけてもらわなければならず、確実性が劣ります。経験上、ナミアゲハやキアゲハは比較的簡単に産卵してくれますから、ナミアゲハやキアゲハの飼育を考えている場合は、この方法でもかまいません。

(2)の産卵を待つ場合は、用意した食草をアゲハチョウに見つけてもらわなければならず、確実性が劣ります。経験上、ナミアゲハやキアゲハは比較的簡単に産卵してくれますから、ナミアゲハやキアゲハの飼育を考えている場合は、この方法でもかまいません。

(3)の方法は、飼育したいアゲハチョウの種類が決まっているような場合に用います。キアゲハの場合にはセリ科の食草にしか産卵しないので種類は確実にわかりますが、その他のアゲハチョウの場合は、特に卵や1齢幼虫の状態では種類を判別しにくいです。そこで、飛んでいるメスのアゲハチョウのほとんどが産卵できる状態にあるので、飼育したいアゲハチョウ成虫のメスを捕獲し、食草に産卵させることを考えます。この場合は決まった食草以外には産卵しませんから、事前に産卵させる食草を用意しておく必要があります。

カラスアゲハやミヤマカラスアゲハのメスは色が違いますからすぐにわかります。キアゲハやナミアゲハの場合には交尾器がないかどうかでメスを判定しますが(尻の先端が細くなって二つに割れている場合はオス)、実際には捕獲してみないと判別は難しいです。とりあえず捕獲して食草に前足を付けさせて産卵を促すという方法でもかまいません。

北海道では、成虫には大きく分けて1年間に2回の発生時期があり、これを年2化と言います。地域や種類によっては年に3回発生すること(年3化)もあります。たとえば北海道で春型が羽化するのは6月頃、夏型として発生するが8月頃になりますから、この成虫の発生時期を考慮しておく必要があります。この時期を外すと成虫を探してもなかなか見つけることができません。

アゲハチョウの幼虫を飼育する場合、まず注意しなければならないのが食草・食樹(エサ)を十分に確保(できるように)しておくということです。また、アゲハチョウ幼虫はそれぞれ決まった種類の葉しか口にせず、葉であれば何でもよいというわけではありません。たとえば、アゲハチョウ幼虫にキャベツを与えても絶対に食べません。

アゲハチョウ幼虫は3齢幼虫までは体も小さく、それほど食べないので少ない食草でも困りませんが、4齢、5齢と脱皮するにつれて食べる量が多くなり、特に5齢幼虫は非常に食欲旺盛で少量の食草ではすぐに尽きてしまいます。たとえば、最も食欲旺盛な時期である蛹化前では一日でキハダの小葉を3枚〜4枚食べることもあります。確保できる食草を考えずに幼虫を集めすぎることは、不幸な結果を招きます。全く手つかずの鉢植えを予備に置いておくなど、少なくとも「現在の食草でまだ数頭余計に飼うことができる」程度の余裕をもって飼育するようにしましょう。

また、後述の農薬(殺虫剤)の問題もありますので自然に生えている食草か、あるいは自分で育てた食草を与えるようにしましょう。以下でアゲハチョウの主な食草をご紹介します。

ナミアゲハ

ナミアゲハ

ミカン科の植物なら比較的何でも食べます。ミカンの他にレモン、カラタチ、サンショウ、キハダ、ルー(ルーはブルーリーフルー、ヘンルーダ等とも呼ばれ、園芸店ではネコ除けの「ネコよらず」として売られています。)などミカン科全般を食草とします(6)。ただし、ミカンの古い葉は硬く若齢幼虫が食べることができません。若齢幼虫にミカンの葉を与える場合には、その年に生えてきた比較的新しい葉を与えるようにします。北海道ですと柑橘系の植物は屋外では枯れてしまいますので、サンショウの木を用意しておくのが良いでしょう。サンショウで育てた幼虫を途中からキハダに移してもそのままキハダを食べて育ちます。

----------------------------------

(6) ナミアゲハは、ミカン科に含まれるポリメトキシフラボノイド(ポリメトキシフラボン)などによって誘引され、摂食が誘起されます。

カラスアゲハ

カラスアゲハ

ミカン科のうち、サンショウ、キハダ、カラスザンショウ、コクサギ、ハマセンダンなどを好むようです。北海道以外ではカラスザンショウやコクサギに産卵する場合が多く、あまりサンショウには産卵しないようです。北海道で育つ木となるとサンショウかキハダになりますが、比較的入手しやすいサンショウをお勧めしておきます。ナミアゲハと同様に、飼育途中にサンショウからキハダに移してもそのままキハダを食べて育ちます。

ミヤマカラスアゲハ

ミヤマカラスアゲハ

色形が幼虫・成虫ともにカラスアゲハにそっくりですが、食草(の好み)は若干異なります。ミヤマカラスアゲハはミカン科のうち、キハダ、カラスザンショウ、ハマセンダンといった野生種を好みます。ミカン等の栽培種には産卵もせず、幼虫に与えても食べないようです。カラスザンショウやハマセンダンは北海道にはありませんので、食草としてはキハダが適しているということになります。

キアゲハ

キアゲハ

上記のアゲハとは異なり、キアゲハの場合にはセリ科の植物であるセリ、パセリ、ニンジン、ミツバ、イワミツバ、アマニュウ、ハマウド、シシウド、フェンネル、エゾニュウなどを食草とします。ミカン科の植物に付く例がありますが、北海道ではミカン科よりセリ科の方が入手しやすく「キアゲハの食草はセリ科」と考えて問題はありません(7)。セリ、ニンジン、エゾニュウ、イワミツバなどが入手しやすくお勧めです(エゾニュウに産卵するキアゲハ)。また、道路脇や草地などに群生しているノラニンジンも食草として利用できます。特にイワミツバやノラニンジンは外来植物なのでキアゲハのエサにするなり、抜いて捨てるなりして積極的に駆除しましょう。キアゲハの食草であるセリ科の植物は豊富で簡単に入手できるので、初めてアゲハを飼育される場合にはこのキアゲハの飼育をお勧めします。

ただし、食草がなくなったからといって食料品売場で売られているパセリやミツバを買ってきて与えてはいけません。またホームセンターなどで販売されている苗も避けた方が良いでしょう。市販されている食用パセリなどには農薬が使用されているため(後述の農薬・殺虫剤)、キアゲハの幼虫はすぐに死んでしまいます。本州では比較的身近に柑橘系の樹(ミカン、ユズなど)があるので、その葉をエサとして代用することが可能です。もしエサが不足してしまった場合には、市販品のセリ科葉物野菜ではなく、ニンジン自体を薄く切って与えるようにしましょう。

----------------------------------

(7) キアゲハは、ミカン科マツカゼソウ属とセリ科植物に含まれるエストラゴール(メチルカビコール)やアネトールなどの精油類によって誘引され、摂食が誘起されます。

1968年2月24日発行 総説「食糧-その科学と技術- No.11」の「食品害虫の食性」p.96

アゲハチョウ(成虫)のエサは、もちろん花の蜜であり、樹液に集まることはありません。花であれば何でも良いかというとそういうわけでもなく、よく集まる花とあまり吸蜜に来ない花があります。よく集まる花の代表例としては、オニユリ、宿根フロックス(北海道で盆花と呼んでいる花)、クサギ、ネムノキ、ブッドレア(フサフジウツギ)等です。アゲハチョウの羽が花粉で赤く染まっているのをよく見かけますが、これはオニユリの花粉が付いていると思われます。ユリの花に必ず集まるわけではなく、カサブランカのような栽培種のユリにはあまり寄ってこないようです。

羽化したアゲハチョウを室内で飼育するような場合、エサとしてはスポーツドリンク(ポカリスエットやアクエリアスなど)を薄めて与えます。スポーツドリンクがない場合には砂糖水や昆虫ゼリー(市販されているカブトムシやクワガタのエサ)の液を薄めて与えます。自ら吸蜜行動を取らない場合には、ツマヨウジなどで口吻(こうふん=蜜を吸うストロー)を伸ばしてエサに付けてあげると吸い出します。

蛹の越冬

アゲハチョウが越冬する場合は、蛹の状態で越冬します。この越冬状態のことを休眠(きゅうみん)と言い、越冬する蛹のことを休眠蛹(きゅうみんよう)と言います。休眠しない場合には、蛹になり10日ほど経って羽化し、この休眠しない蛹のことを非休眠蛹と言います。休眠蛹になるかどうかは主に若齢幼虫時の昼間の長さに依存します。蛹のまま休眠(越冬)するかどうかは、ごく一部の種類を除いて蛹の色では判別できません。蛹の色は周囲の環境によって決まり(8)、休眠するかどうかで決まるわけではありません。そのため茶色い蛹だからといって休眠するとは限りませんし、緑色の蛹でもそのまま越冬することもあります。初夏から盛夏にかけて日が出ている時間が長いときに成長した幼虫は休眠蛹にはならず、その年の夏に羽化し、これを夏型と言います。

晩夏から秋にかけて日が短くなってくると、その時期に成長した幼虫は休眠蛹となり、蛹の状態で越冬し翌春に羽化し、これを春型と言います。蛹になってから2週間以上経っても羽化しない場合には、休眠蛹になった可能性があります。この場合にはもう1週間程度様子を観察し寄生蜂に寄生されていないかを確認します。蛹になってから3週間を経過しても変化が見られない場合には休眠蛹になったと判断できます。もちろん蛹の間はエサも水も与える必要はありませんし、霧吹きも必要はありません(霧吹きをするというはカブトムシやスズムシのマットと混同しているようです)。

休眠蛹になってから数ヶ月で羽化のプロセスが始まりますが、室内に置いておくと蛹になってから4ヶ月ほどすると羽化してしまいます。9月に蛹になったとすると真冬の1月ごろに羽化することになります。したがって、休眠蛹は必ず屋外(あるいは冬期間に寒くなり春まで暖かくならない場所)に置いておきましょう。自然の状態では休眠蛹は北海道の寒さにも耐えて越冬しますので、屋外に出しておいても寒さや凍結が原因で死んでしまうことはありません。

----------------------------------

(8) 平賀壯太著 蝶・サナギの謎(ISBN : 978-4-88716-158-0) トンボ出版 2007年3月

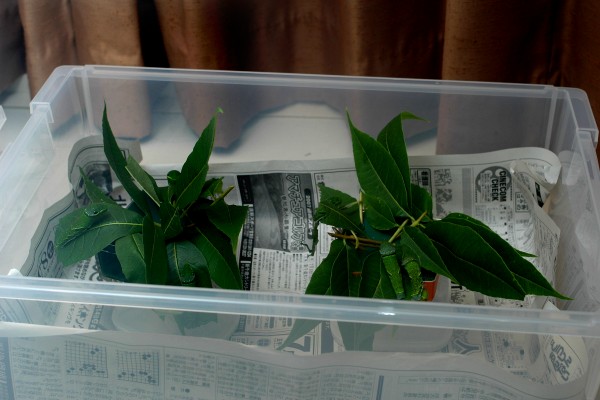

寄生虫を避け、より観察しやすくするため飼育ケースを用意して室内で飼育するようにします。飼育ケースは大きめの昆虫用飼育ケースを用意するか、なければ適当なプラスティックケースでもかまいません。写真のケースはホームセンター等で売っているDVD/CD用ケースを利用して飼育している例です。筆者は写真撮影をするため浅めのケースを使用していますが、撮影が不要なら深めのケースの方が良いでしょう。小型の衣料用ケースを利用するのも良いです。ケースを縦にして鉢植えをまるごと収納することでケース外への脱走を防ぐことができます。また、ケース底に新聞紙などを敷いておき、糞で汚れてきたら新聞紙を交換することでケース内を清潔に保ちます。エサが十分にあり、幼虫に十分なスペースがあれば逃げ出したりすることはありませんので、常にフタをしておく必要はありませが、幼虫の数が多すぎて過密な状態であると、飼育ケース外へと出ていく場合もあります。

また、ウイルス性の病気が発生した場合に、それが他の幼虫に蔓延することがあります。そのため、幼虫をなるべく分けて、それぞれを別のケースで飼育するようにしましょう。

寄生虫を避け、より観察しやすくするため飼育ケースを用意して室内で飼育するようにします。飼育ケースは大きめの昆虫用飼育ケースを用意するか、なければ適当なプラスティックケースでもかまいません。写真のケースはホームセンター等で売っているDVD/CD用ケースを利用して飼育している例です。筆者は写真撮影をするため浅めのケースを使用していますが、撮影が不要なら深めのケースの方が良いでしょう。小型の衣料用ケースを利用するのも良いです。ケースを縦にして鉢植えをまるごと収納することでケース外への脱走を防ぐことができます。また、ケース底に新聞紙などを敷いておき、糞で汚れてきたら新聞紙を交換することでケース内を清潔に保ちます。エサが十分にあり、幼虫に十分なスペースがあれば逃げ出したりすることはありませんので、常にフタをしておく必要はありませが、幼虫の数が多すぎて過密な状態であると、飼育ケース外へと出ていく場合もあります。

また、ウイルス性の病気が発生した場合に、それが他の幼虫に蔓延することがあります。そのため、幼虫をなるべく分けて、それぞれを別のケースで飼育するようにしましょう。

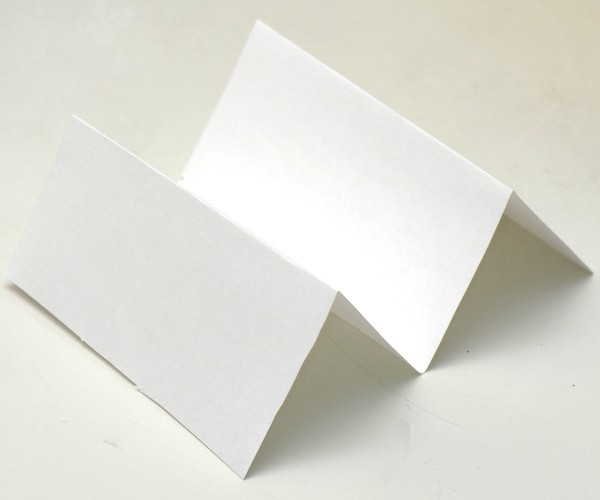

蛹になる時には例外なくケースから出てきて、蛹になる場所を求めてあちらこちらを彷徨い歩きます(ワンダリングといいます)ので、ケースに蓋をするか画像のような蛹の止まり木を用意した別ケースへと移動させます。蛹になるタイミングに関しては終齢に脱皮してから6日後頃です。詳しくはそれぞれのアゲハの成長記録をご覧下さい。

蛹になる時には例外なくケースから出てきて、蛹になる場所を求めてあちらこちらを彷徨い歩きます(ワンダリングといいます)ので、ケースに蓋をするか画像のような蛹の止まり木を用意した別ケースへと移動させます。蛹になるタイミングに関しては終齢に脱皮してから6日後頃です。詳しくはそれぞれのアゲハの成長記録をご覧下さい。

キアゲハの食草はセリ、ニンジン、パセリなどセリ科の葉物野菜が一般的です。庭にこれらセリ科の野菜を栽培しておき必要に応じて葉を採ってきてビンなどにさし水を入れるか、鉢植えで直接栽培します。水にさすときには幼虫が水中に落ちてしまわないようにします。上記の野菜を栽培できなくても、北海道内では山、草地などから自生しているエゾニュウや外来種のノラニンジン、イワミツバなどが、田んぼや湿地からセリが簡単に手に入りますので、葉を採ってきて同様に水を入れたビンを使います。写真はペットボトルに水を入れエゾニュウの葉をさした状態です。この状態で3日ほど持ちます。セリが入手可能な場合には、セリを根ごと抜いてきて根に付いた土をきれいに洗い落として水を満たしたビンに浸けておきます。この方法ですと、セリの葉が食べ尽くされるまで交換の必要はありません。

キアゲハの食草はセリ、ニンジン、パセリなどセリ科の葉物野菜が一般的です。庭にこれらセリ科の野菜を栽培しておき必要に応じて葉を採ってきてビンなどにさし水を入れるか、鉢植えで直接栽培します。水にさすときには幼虫が水中に落ちてしまわないようにします。上記の野菜を栽培できなくても、北海道内では山、草地などから自生しているエゾニュウや外来種のノラニンジン、イワミツバなどが、田んぼや湿地からセリが簡単に手に入りますので、葉を採ってきて同様に水を入れたビンを使います。写真はペットボトルに水を入れエゾニュウの葉をさした状態です。この状態で3日ほど持ちます。セリが入手可能な場合には、セリを根ごと抜いてきて根に付いた土をきれいに洗い落として水を満たしたビンに浸けておきます。この方法ですと、セリの葉が食べ尽くされるまで交換の必要はありません。

もしキアゲハのエサが不足しても、前述の通り決して食料品売場で売られているパセリやミツバを買ってきて与えてはいけません。またホームセンターなどで販売されている苗も避けた方が良いでしょう。使用されている農薬により、キアゲハの幼虫は確実に死にます(後述の農薬・殺虫剤)。本州では比較的身近に柑橘系の樹(ミカン、ユズなど)があるので、その葉をエサとして代用することが可能です。どうしてもエサが不足してしまった場合には、市販品のセリ科葉物野菜ではなく、ニンジン自体を薄く切って与えるようにしましょう。

ナミアゲハ、カラスアゲハの食草はキハダ(左の画像)やサンショウ、ミヤマカラスアゲハの場合はキハダになります(本州以南ではキハダよりもカラスザンショウの方が入手しやすいでしょう)。キハダやサンショウの鉢植えを用意できる場合にはそのまま鉢植えを飼育に使用します。鉢植えを利用する場合は手間はかかりませんが、場合によっては枝葉が邪魔になり、幼虫観察や写真撮影などがしにくくなることがあります。

ナミアゲハ、カラスアゲハの食草はキハダ(左の画像)やサンショウ、ミヤマカラスアゲハの場合はキハダになります(本州以南ではキハダよりもカラスザンショウの方が入手しやすいでしょう)。キハダやサンショウの鉢植えを用意できる場合にはそのまま鉢植えを飼育に使用します。鉢植えを利用する場合は手間はかかりませんが、場合によっては枝葉が邪魔になり、幼虫観察や写真撮影などがしにくくなることがあります。

サンショウは道南から道央圏の林や山地にも自生していますが、低木なので見つけにくいです。最も簡単な入手方法は園芸店などから購入することです。販売店から購入する場合には殺虫剤の使用の有無を確認しておいた方が良いでしょう。大きめの苗を購入し、購入した初年度はできるだけ大きく育てて翌年から食草として利用することをお勧めします。苗が小さいうちに食べさせてしまうと、簡単に枯れてしまいます。また、サンショウの種は簡単に発芽しますので、種が入手できる場合にはたくさん植えておき、枯れない程度に順番に食べさせるのも一つの方法です。

北海道では少し標高の高いところへ行くと、比較的簡単にキハダを見つけることができます。峠の中腹、標高300m〜500mのあたりで探すと見つけることができます。キハダを見なれていないとアオダモやオニグルミと間違えてしまうこともあります。キハダの特徴は葉が対生(たいせい)、つまり枝の同じ場所から葉がペアになって伸びていること、葉の周囲にギザギザがないことです(アオダモにはギザギザがあります)。キハダは比較的早くから黄色く色付きますので、夏の終わり頃に山へ行き、黄色く色付いている葉を目印に探すと見つけやすいです。前年のうちから色付いたキハダに目を付けておき、翌年そのキハダで幼虫を探したりするのが良いでしょう。

キハダの種を採って食樹として栽培することもできます。キハダは晩秋(北海道では11月末)まで実を付けています。採取した実をそのまま植えても発芽しますが、より発芽しやすくするために実を1週間ほど水に漬け、果皮が柔らかくなったらむいて種を取り出して播種します。

キハダは一般的な園芸店やホームセンターでは販売されていませんが、インターネットで検索すると販売している業者を見つけることができます。購入できないときには種を入手して育てるか、挿し木で育てることになります。挿し木に関しては経験がありませんのでここでは説明を控えますが、キハダは比較的簡単に挿し木で根付くようです。

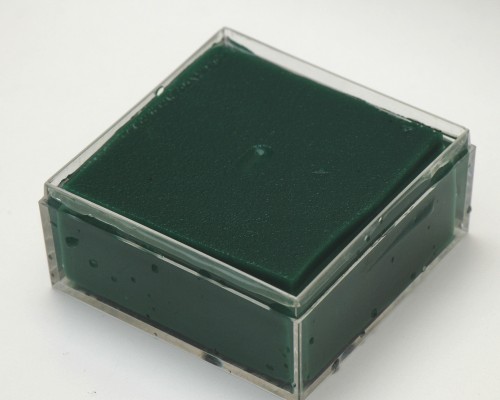

近くに比較的大きなキハダやサンショウの木があり、葉を入手できる場合には葉の鮮度を保つため「オアシス」という吸水性のスポンジを利用します。

園芸用吸水スポンジ(通称:オアシス)はフラワーショップや園芸店で\350程度で売られています。また100円ショップでも売られています。このオアシスを適当な大きさに切って、水を十分に含ませてプラスティックケース、ペットボトルや牛乳パックの底に入れて飼育ケース内に置き、これに採ってきた葉をさしておきます。オアシスに水をかけるだけでは、中まで水が十分に染み込まない場合がありますので、数分間、水中に付けたままにしておくと良いでしょう。

園芸用吸水スポンジ(通称:オアシス)はフラワーショップや園芸店で\350程度で売られています。また100円ショップでも売られています。このオアシスを適当な大きさに切って、水を十分に含ませてプラスティックケース、ペットボトルや牛乳パックの底に入れて飼育ケース内に置き、これに採ってきた葉をさしておきます。オアシスに水をかけるだけでは、中まで水が十分に染み込まない場合がありますので、数分間、水中に付けたままにしておくと良いでしょう。

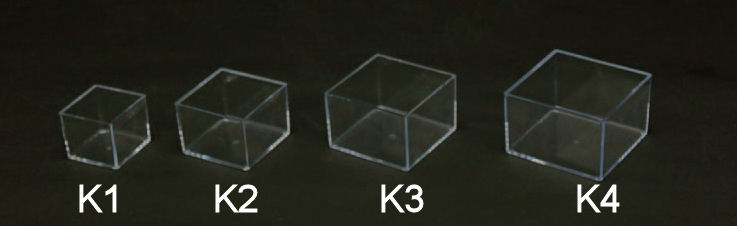

写真はプラスティックケースに入れて水を十分に含ませたオアシスとそれにキハダの葉を刺した状態です。このプラスチックケースにはダイソーで販売されていたメタルダブルクリップのケースを利用していますが、現在は取り扱いがないようです。代用品としては蝶プラ工業スチロール樹脂製デスコシリーズが利用できます。一般的なインターネットショッピングサイトや東急ハンズなどで購入できるようです。サイズ違いでK1〜K4の4種類がありそれぞれにフタ付の製品があります。表のK3が画像のケースと同等サイズです。

蝶プラ工業スチロール樹脂製デスコシリーズ

商品名 (フタ付) 縦×横×高(mm) 容積(ml)

商品名 (フタ付) 縦×横×高(mm) 容積(ml)

K1 (BK-1) 55×55×46 100

K2 (BK-2) 72×72×50 200

K3 (BK-3) 84×84×54 300

K4 (BK-4) 93×93×58 400

オアシスの水分がなくならないよう、適宜、水を追加し、糞が落ちたら取り除いて水洗し新鮮、清潔におきます。それでも、使っているとカビが発生することがありますので、そのときは新しいものに交換します。

また、幼虫が水中に落ちてしまわないよう、オアシスとその入れ物の隙間を小さくしておきます。

前述の通りアゲハチョウ幼虫の飼育は比較的簡単ですが、幼虫全てが成長して必ず蝶になるというわけではなく、むしろ寄生虫や捕食者などの要因により蝶にはなれない方が多いのです。産卵された卵のうち、自然界で最終的に成虫になるのは第1世代で約0.6%と言われています(9)。アゲハチョウのメスは平均で約200個も産卵すると言われていますから(10)、そのうち蝶になれるのは平均すると1頭から2頭程度ということになります。1頭のメスが産卵した卵から2頭平均で蝶になれれば個体数を維持できますから、この約0.6%という割合は決して少なすぎるわけではありません。

そこで、この産卵された卵のほとんどを蝶に育てて放蝶するとどうなるでしょうか。個体数が増えすぎて食害を増やし、強いては自らの食草を減らして生育環境を悪化させることになるかも知れませんし、幼虫が極端に増えることで、それに寄生する寄生蜂も増えてしまうかも知れません。アゲハチョウを好きな人にとって、これらのチョウがたくさん見られることは嬉しいことかも知れませんが、ナミアゲハはミカン科の植物を、そしてキアゲハはセリ科の植物を食害します。このような果物や野菜を育てている方にとって、アゲハチョウ等が増えることは非常に迷惑なことになるのです。むやみに飼育数を増やして放蝶するようなことは避け、どうしても数多く育ててデータを取りたいという場合には、放蝶はせずに最後まで自分で飼うようにしましょう。

アゲハチョウに限らないことですが、飼育してみると他の種類に関しても飼育してみたくなると思います。もちろん異なる種類を飼育して違いを観察することは大切なことですが、本来その地域に生息していなかった種類を放すようなことは絶対にしてはいけません。元々生息していた種類(在来種)を追いやったり、他から病気を持ち込んだり、交雑して目には見えない遺伝子のレベルでの『汚染』が広がったりしてしまいます。本州各地で、朝鮮半島に生息しているアゲハチョウ科のホソオチョウや中国産のタテハチョウ科アカボシゴマダラが放蝶されている例が報告されて言います。これらは在来種の生育環境を脅かします。また、同じ種類だからといって、他地域で採取した種を放すことも絶対に避けましょう。

以上の点に注意して飼育するようにしましょう。以下では実際に幼虫を飼育する上でに注意事項について説明します。

----------------------------------

(9) 渡辺 守 著 森と草地の間にて - ナミアゲハの生態学(ISBN-10 : 4803600678, ISBN-13 : 9784803600674) たたら書房 1983年6月

(10) 山中 正博 : アゲハの日当たり産卵数の推定 Estimation of Egg Number Oviposited per Day by a Female of Papilio xuthus LINNE (Lepidoptera, Papilio). 昆蟲(Japanese journal of entomology) ISSN: 0915-5805 Vol: 46 (2) 1978 Page: 329 -334, 出版社: Entomological Society of Japan

幼虫を飼育する上で最も気をつけなければならないのが寄生虫です。羽化せずに終わってしまう要因のうち、この寄生虫が要因である場合が最も多いです。主な寄生虫としては(1)アゲハヒメバチ(Trogus mactator)、(2)ヤドリバエ(Exorista japonica)、(3)アオムシコバチ(Pteromalus puparum)、(4)タマゴバチ(Trichogramma papilionis)等の寄生蜂(きせいほう)や寄生蠅があげられます。これらの寄生虫が寄生した幼虫は外見からは判断できませんし、幼虫の様子も健康そのものです。寄生虫がアゲハ幼虫や蛹から出てきて、初めて体内に寄生虫がいたことがわかります。これらの寄生虫の特徴や防御方法を簡単に説明します。

(1) アゲハヒメバチは人間に対しては無害な(人間を刺さない)ヒメバチの仲間で、みかん農園ではアゲハ幼虫の食害対策として利用されていることもあります。アゲハヒメバチは、アゲハチョウが幼虫の時期に体内に卵を産み付けて、アゲハチョウ幼虫の体内で成長します。アゲハヒメバチの産卵管はアゲハチョウ幼虫に卵を産み付けるという本来の産卵のために使われますので、スズメバチのように毒針(産卵管)で人を刺すことはありません。アゲハヒメバチは比較的大きな蜂ですので、飼育ケース内で飼うことで寄生を防ぐことができます。ミヤマカラスアゲハチョウの観察例によると、アゲハヒメバチに寄生された幼虫や蛹は通常より小さくなり、体色が黄色くなる傾向があます。前蛹から蛹に脱皮して2日〜3日後に、蛹にふれても蛹が動かない場合にはアゲハヒメバチの寄生によりアゲハが死んでしまっている可能性があります。アゲハヒメバチに寄生された蛹は、強い光を当てて透かして見ると蛹の中でアゲハヒメバチ幼虫が動いている様子が見えたり、蛹の下の方にアゲハヒメバチ幼虫の脱皮殻や糞が溜まって黒くなって見えたりすることで確認できます。寄生したアゲハヒメバチは、アゲハチョウ幼虫が蛹になってから3週間ほどすると、蛹に丸い穴を開けて出てきます。非休眠蛹(越冬しない蛹)が2週間以上経っても羽化せず、蛹を触っても動かない場合にはこのアゲハヒメバチが寄生していると考えられます。寄生されている可能性がある蛹は別の場所へ移して様子を見ましょう。

(1) アゲハヒメバチは人間に対しては無害な(人間を刺さない)ヒメバチの仲間で、みかん農園ではアゲハ幼虫の食害対策として利用されていることもあります。アゲハヒメバチは、アゲハチョウが幼虫の時期に体内に卵を産み付けて、アゲハチョウ幼虫の体内で成長します。アゲハヒメバチの産卵管はアゲハチョウ幼虫に卵を産み付けるという本来の産卵のために使われますので、スズメバチのように毒針(産卵管)で人を刺すことはありません。アゲハヒメバチは比較的大きな蜂ですので、飼育ケース内で飼うことで寄生を防ぐことができます。ミヤマカラスアゲハチョウの観察例によると、アゲハヒメバチに寄生された幼虫や蛹は通常より小さくなり、体色が黄色くなる傾向があます。前蛹から蛹に脱皮して2日〜3日後に、蛹にふれても蛹が動かない場合にはアゲハヒメバチの寄生によりアゲハが死んでしまっている可能性があります。アゲハヒメバチに寄生された蛹は、強い光を当てて透かして見ると蛹の中でアゲハヒメバチ幼虫が動いている様子が見えたり、蛹の下の方にアゲハヒメバチ幼虫の脱皮殻や糞が溜まって黒くなって見えたりすることで確認できます。寄生したアゲハヒメバチは、アゲハチョウ幼虫が蛹になってから3週間ほどすると、蛹に丸い穴を開けて出てきます。非休眠蛹(越冬しない蛹)が2週間以上経っても羽化せず、蛹を触っても動かない場合にはこのアゲハヒメバチが寄生していると考えられます。寄生されている可能性がある蛹は別の場所へ移して様子を見ましょう。

(2) ヤドリバエは最も寄生しやすく、寄生例も多い寄生虫の一つです。幼虫の体に卵を産み付けられる場合もありますが、食草に産み付けられたヤドリバエの卵をアゲハ幼虫が食草と共に食べてしまって寄生する場合もあります。ヤドリバエの卵は非常に小さく、葉に産卵されていても気がつきません。外から持ち込んだ食草を与える場合には、葉の表面を拭き取っておくことである程度寄生を避けることができますが、ヤドリバエはごく普通にいるハエですので、ハエが室内や飼育ケース内に入らないように防虫シートを利用するなどしておきましょう。ヤドリバエが寄生すると蛹が部分的に黒くなり、その後蛹の体内から出てきます。出てきたヤドリバエの幼虫は白いウジ虫で、出てきてからしばらくすると黒いダンゴムシ状の蛹になります。

(2) ヤドリバエは最も寄生しやすく、寄生例も多い寄生虫の一つです。幼虫の体に卵を産み付けられる場合もありますが、食草に産み付けられたヤドリバエの卵をアゲハ幼虫が食草と共に食べてしまって寄生する場合もあります。ヤドリバエの卵は非常に小さく、葉に産卵されていても気がつきません。外から持ち込んだ食草を与える場合には、葉の表面を拭き取っておくことである程度寄生を避けることができますが、ヤドリバエはごく普通にいるハエですので、ハエが室内や飼育ケース内に入らないように防虫シートを利用するなどしておきましょう。ヤドリバエが寄生すると蛹が部分的に黒くなり、その後蛹の体内から出てきます。出てきたヤドリバエの幼虫は白いウジ虫で、出てきてからしばらくすると黒いダンゴムシ状の蛹になります。

(3) アオムシコバチはアリほどの大きさの蜂です。アゲハチョウが前蛹から蛹に脱皮してから、蛹に卵を産み付けます。アオムシコバチの体長は小さいので通常の昆虫飼育ケースの網目程度ですと進入してきます。アオムシコバチの寄生を防ぐにはペットショップの昆虫コーナーなどで売られている防虫シートを利用すると良いでしょう。アオムシコバチは羽化すると蛹から百数十匹も出てきます。これが家の中に蔓延するとたいへんなことになります。特に蛹の状態で捕ってきた場合には既にアオムシコバチが寄生している場合がありますので気をつけましょう。

(4) タマゴバチは昆虫の卵に寄生するたいへん小さな寄生蜂です。卵が羽化しない場合には、このタマゴバチが寄生している可能性があります。非常に小さな蜂で室内や飼育ケース内への進入を完全に防ぐことは困難ですが、通常は寄生されることはそう多くはありません。

食草への農薬の使用、特に殺虫剤の散布が原因で幼虫が死んでしまうこともあります。

たとえば有機栽培品を除く市販のパセリには、アファーム乳剤という殺虫剤が使用されていることがあります(11)。この殺虫剤はパセリの害虫であるキアゲハ幼虫を駆除する目的で使用されていますから、たとえ残留量がわずかであったとしてもキアゲハの幼虫にとっては致命的です。

また、園芸店などで販売されているサンショウにはオルトランという殺虫剤が散布されていることがあります。オルトランはアブラムシなどの殺虫剤として利用されますが、アゲハの幼虫がサンショウの葉を食べて枯れてしまうのを防ぐ目的で使用されることもあります。

農薬が使われているかどうかは見た目では判断できませんし、完全には洗い流すこともできません。浸透移行性剤といって植物の内部に吸収される農薬もあります(前述のアファーム乳剤やオルトランなど)。このような農薬の影響を避けるため、食草はなるべく自分で栽培し、市販の鉢植えや農作物をそのままで与えないようにします。

作物に直接殺虫剤を散布すると、受粉をしてくれる成虫(蝶やミツバチなど)も殺してしまう場合があります。これを避けるため、食害となる幼虫だけを駆除する目的で「IGR剤(Insect Growth Regulatorの略、昆虫成長制御剤)」あるいは脱皮阻害剤とよばれる殺虫剤が使用されることがあります。幼虫が脱皮して次のステージに進むことを阻害することで結果的に幼虫を駆除します。この殺虫剤はキチン合成阻害剤と記載されていることもあり、アタブロン乳剤(主成分:クロルフルアズロン)、アプロード水和剤(主成分:ブプロフェジン)、カスケード乳剤(主成分:フルフェノクスロン)、デミリン水和剤(主成分:ジフルベンズロン)、マッチ乳剤(主成分:ルフェヌロン)等の品名で、また脱皮促進剤はロムダンフロアブル(主成分:テブフェノジド)の品名で販売されています。化学肥料を使う場合には、念のため成分中のIGR剤の有無にも注意しましょう。 ハダニやアブラムシなどが大発生して、やむなく殺虫剤を使用しないといけないような場合にはでんぷん系の殺虫剤、たとえばベニカマイルド®スプレーや粘着くん®液剤を利用します。でんぷん系殺虫剤のベニカマイルドスプレーの主成分は還元でんぷん糖化物という水飴のようなもの、つまり食品です。いわば水飴でアブラムシなどを固めて窒息させる殺虫剤です。ですから即効性の殺虫効果はなく、何度か使用する必要があり面倒ですが、化学殺虫成分不使用なので、人間はもちろん幼虫などが口にしてもこれが原因で死ぬようなことはありません。

ハダニやアブラムシなどが大発生して、やむなく殺虫剤を使用しないといけないような場合にはでんぷん系の殺虫剤、たとえばベニカマイルド®スプレーや粘着くん®液剤を利用します。でんぷん系殺虫剤のベニカマイルドスプレーの主成分は還元でんぷん糖化物という水飴のようなもの、つまり食品です。いわば水飴でアブラムシなどを固めて窒息させる殺虫剤です。ですから即効性の殺虫効果はなく、何度か使用する必要があり面倒ですが、化学殺虫成分不使用なので、人間はもちろん幼虫などが口にしてもこれが原因で死ぬようなことはありません。

デンプン系殺虫剤はホームセンターや下記のアマゾン通販サイトで購入できます。

「ベニカマイルドスプレー 1000ml」 ・

「粘着くん 1L」

----------------------------------

(11) パセリQ&A http://www5.plala.or.jp/nijiya231-9288/Yasai_Kata/paseri/paseri_.htm#a04(リンク切れ)

病気などに感染し、それが原因で幼虫が死んでしまうこともあります。この場合は、脱皮してから1週間以上経過しているのに次の脱皮をしない、食草をあまり食べない、糞の状態・形状がおかしい、食草に自力でつかまっていられないなど様子が明らかにおかしくなります。病気の疑いがある場合には飼育している他の幼虫へも感染する可能性もありますので隔離しておきましょう。

アゲハではなく蚕(カイコ)の例ですが、伝染性軟化病(ウィルス性)、核多角体病(ウィルス性)、細胞質多角体病(ウィルス性)、濃核病(ウィルス性)、卒倒病(細菌性)、細菌性消化器病(細菌性)、敗血症(細菌性)、硬化病(菌類)、コウジカビ病、微粒子病(微胞子病)、きょうそ病(寄生虫病)、多化性蚕蛆病(寄生虫病)などの蚕の幼虫に感染する病気が知られています。同じ鱗翅目幼虫なので、アゲハが蚕と同様の病気に感染することも考えられます。

正常な体勢で蛹になることができずに、蛹化や羽化に失敗してしまうことがあります。また、蛹になった場所によっては飼育ケースの清掃や手入れをする上で邪魔になり、蛹を取り外す必要が出てくることがあります。ここでは意図せずに蛹が落下してしまった場合や、蛹を一旦取り外したあとの取り扱い方法を説明します。

正常な体勢で蛹になることができずに、蛹化や羽化に失敗してしまうことがあります。また、蛹になった場所によっては飼育ケースの清掃や手入れをする上で邪魔になり、蛹を取り外す必要が出てくることがあります。ここでは意図せずに蛹が落下してしまった場合や、蛹を一旦取り外したあとの取り扱い方法を説明します。

まずは前蛹が帯糸からすり抜けるなどして、下に落ちてしまったときの対処法です。前蛹を下に転がしたままでも蛹化できますが、いびつな蛹になり左右非対称の翅(はね)になることがあります。

左上画像のように紙を二つ山型に折って、その中央に前蛹をうつ伏せで置きます。蛹に脱皮するときは頭の方(前方)へ動いていくことがありますので、蛹化途中で出ていかないように頭の方を長くするか、若干高くしておくと良いでしょう。また紙で漏斗状の入れ物を作りそこに入れて羽化させるのも有効です。

次に飼育ケースなどについた蛹を取り外す場合についてです。プラスティック部分に付いているのは外しやすく、網目状の糸をカッターナイフの裏などを使って、端の方から少しずつ外します。手でつかめるほど取れたら、それを手やピンセットを使ってつまんで慎重にゆっくりと引っ張ると、ほとんど全部の糸を蛹ごと外すことができます。枝や葉などの取りにくい場所に着いている場合には、貼り付いている糸を水で濡らした上、帯糸がしっかりと付いている部分を引っ張ると外しやすいです。外すときには、蛹が暴れる場合があるので、帯糸が絡まないようにします。

次に飼育ケースなどについた蛹を取り外す場合についてです。プラスティック部分に付いているのは外しやすく、網目状の糸をカッターナイフの裏などを使って、端の方から少しずつ外します。手でつかめるほど取れたら、それを手やピンセットを使ってつまんで慎重にゆっくりと引っ張ると、ほとんど全部の糸を蛹ごと外すことができます。枝や葉などの取りにくい場所に着いている場合には、貼り付いている糸を水で濡らした上、帯糸がしっかりと付いている部分を引っ張ると外しやすいです。外すときには、蛹が暴れる場合があるので、帯糸が絡まないようにします。

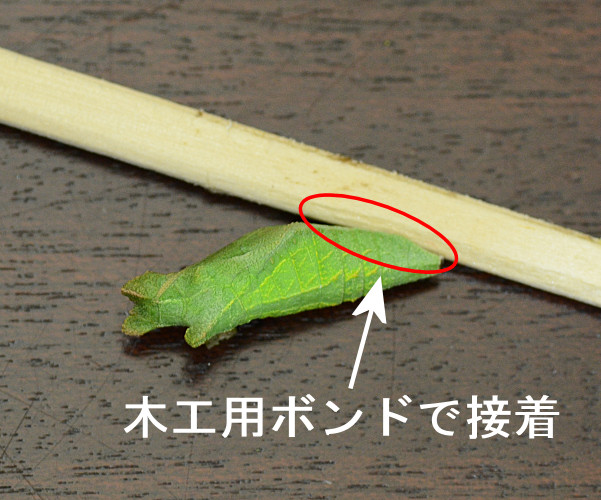

取り外した蛹は、割り箸に木工用ボンドを塗って取り付けます。ボンドを割り箸に付けて薄く伸ばし、取り外した糸全体で割り箸を包み込むように取り付けます。

取り外した蛹は、割り箸に木工用ボンドを塗って取り付けます。ボンドを割り箸に付けて薄く伸ばし、取り外した糸全体で割り箸を包み込むように取り付けます。

蛹を支えている帯糸は蛹化するときにまで必要なものであって、羽化するためには必ずしも必要ではありません。帯糸がない場合にはわざわざ糸でくくる必要はなく、蛹の腹側を直接、割り箸に接着して蛹を固定します。

蛹を支えている帯糸は蛹化するときにまで必要なものであって、羽化するためには必ずしも必要ではありません。帯糸がない場合にはわざわざ糸でくくる必要はなく、蛹の腹側を直接、割り箸に接着して蛹を固定します。

なお、このような蛹の取り外しや接着に関しては、前蛹にときには行わずに、蛹になってから2日〜3日経過して、たとえば蛹の色に変化がなくなってから行います。

下記リンク先では、各アゲハチョウの成長の様子を画像を交えて説明します。飼育中の幼虫の様子に関する気になる点、たとえば幼虫が1日程度ほとんど動かない、同じ種類なのに幼虫の色が違うなど飼育してみないとわからない事柄について説明しています。また、現在飼育中の幼虫が今どの段階にあるのか、あと何日ぐらいで脱皮するのか等、飼育の参考にしてください。

下記リンクでは成虫(蝶)だけではなく、幼虫の写真も掲載しております。

幼虫・青虫・イモムシが苦手な方にはリンク先の閲覧をお勧めできません。

|

|

|

|

|

|

「よくあるご質問」コーナーもご利用下さい。

「北海道の蝶」の著者でもある永盛 俊行、辻 規男、芝田 翼、石黒 誠各氏のよる観察日誌です。

アゲハチョウ飼育をはじめとして昆虫飼育に関する飼育記録が大変充実しています。このサイトの「飼育情報・飼育環境」は一読の価値があります。

国内に生息するアゲハチョウの種類を見わける場合、「アゲハの幼虫の見分け方」が参考になります。

大阪市とその周辺の蝶に関するサイトですが、様々な蝶の飼育の様子や「蝶の生態用語解説図鑑」などが詳しく書かれており、たいへん参考になるサイトです。

蝶に限らず、様々な昆虫幼虫を扱っています。特に「縮小画像で検索」は不明幼虫の検索には非常に便利です。

アゲハチョウの卵や幼虫を飼育して羽化させようとしている人の集うコミュニティ、アゲハチョウ飼育に関する情報交換、食樹・食草の相談、飼育に関する工夫、近況報告、羽化の報告などのトピックがあり、たいへん充実しています。

書籍名 : 北海道の蝶

永盛 俊行 (著), 辻 規男 (著), 芝田 翼 (著), 石黒 誠 (著) / 北海道大学出版会 / 2020年発行 / お勧め!

北海道内の蝶を全て網羅しており、成虫だけでなく幼虫や卵、さらには食草などの記述もあります。採取から飼育、標本作りまで書かれており、買うならこの1冊で決まりでしょう。2016年に下記の「完本 北海道蝶類図鑑」は良いのですが持ち運ぶのには不向きですので、持ち運び用にお勧めです。

書籍名 : 札幌の昆虫

木野田君公著 / 北海道大学出版会 / 2006年6月発行 / 定価\2,520

「札幌の・・・」とありますが、北海道内での昆虫観察、種類の同定には持っていると便利な一冊です。通常の昆虫図鑑は本州中心のため、北海道には生息していない種類が多数掲載されていることもあります。北海道に絞ることで同定がスムーズに行えます。

書籍名 : 北海道の蝶

永盛 拓行 (著), 永盛 俊行 (著), 坪内 純 (著), 辻 規男 (著) / 北海道新聞社 / 1986年発行 / 絶版

北海道内の蝶を網羅しており、成虫だけでなく幼虫や卵などの記述があり、特に道内の方にはお勧めですが絶版のため中古でしか入手できません。もし見つけたら買っておきましょう。再販の希望も多かったため、2016年に下記の「完本 北海道蝶類図鑑」が出版されました。

書籍名 : 完本 北海道蝶類図鑑

永盛 俊行 (著), 永盛 拓行 (著), 芝田 翼 (著), 黒田 哲 (著), 石黒 誠 (著) / 北海道大学出版会 / 2016/4/27発行 / 定価\14,040

北海道内に生息している蝶類の116種類を全て網羅し、成虫だけでなく幼虫や卵、蛹、前蛹はもちろん食草の記述があり、道内の蝶類図鑑としては最適で、高価ではありますがお勧めの1冊です

書籍名 : フィールドガイド 日本のチョウ

日本チョウ類保全協会 / 誠文堂新光社 / 2012年4月発行 / 定価\1,890

それぞれの蝶がきれいな写真で紹介されており、シジミチョウやヒョウモンチョウなど似たような種類が多い蝶を同定するのに便利です。

書籍名 : 昆虫の食草・食樹ハンドブック

森上信夫・林将之著 / 文一総合出版 / 2007年4月発行 / 定価\1,260

昆虫の食草・食樹に絞った書籍は非常に珍しいです。なかなか幼虫を見つけることができない方、エサとなる植物がわからない方にはお勧めです。

書籍名 : イモムシハンドブック

安田守著 / 文一総合出版 / 2010年4月発行 / 定価\1,470

幼虫の図鑑としては「原色日本蛾類幼虫図鑑」がありますが、大変高価なため研究者ではない一般の方は入手しづらいです。その点、このイモムシハンドブックは気軽に買える価格で、持ち運びも容易です。もちろん全ての種類が掲載されているわけではありませんが、似たような種類から「仲間」を判別し、種類を絞ることができます。「イモムシハンドブック 2」と共に持ち歩きたい1冊です。

書籍名 : イモムシハンドブック 2

安田守著 / 文一総合出版 / 2012年3月発行 / 定価\1,470

書籍名 : 庭のイモムシ・ケムシ

みんなで作る日本産蛾類図鑑 / 東京堂出版 / 2011年6月発行 / 定価\1,680

撮影に使用した主な機材は下記の通りです。

デジタル一眼レフカメラボディ : Nikon D70s、D80、D90、D7000、D700、D800、D800E、D600

マクロレンズ : AF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8G、TAMRON SP AF90mm F/2.8 272ENII、TAMRON SP 90mm F2.8 VC USD ニコン用 F004N

スピードライト : Nikon SB-800、SB-900、SB-700、SB-910

三脚 + 雲台 : Velbon Neo Carmagne840 + PH-285

本ページへのリンクは許可や承諾の必要はありません(リンクは本来そういうものです)。リンク自体は自由にして下さって結構ですが、画像や記述の無断転載は一切禁止します。なおURLや画像ファイル名は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

ご意見やご要望がございましたら、

へお願いします。