|

古いCQ誌を整理していたら1988年10月号のCQ誌にJA1WWE寺内OMが、掲載された実験記事に興味を持ち早速やってみました。

実験記事と同じアンテナを使用(CD社製 214A(14・21MHz))していたため、記事と同様ににパラスティックエレメントを追加して、28MHzにもQRV出きるようにしてみました。(後に29MHz用に変更)

パラスティック(Parastic)の語訳は、寄生という意味のようです。

この方法は色々な周波数に応用ができるうえ、QRVできる周波数が増えたのに同軸ケーブルが増えることなく、また、タワーのアンテナを増設するにも限界がありますし、タワーやローテーターへの負荷が増加せずFBです。

エレメントを付加したことによる、既存周波数への影響も少なく、14MHz・21MHz共に20KHzほどSWRの最良点が高い周波数に移動しましたが、実用上全く問題ありませんでした。

この原理を応用したアンテナにはCD社のV型DPの50MHzQRV可能のタイプがそれで、海外ではハイゲイン社等が使用しています。

|

|

|

|

|

|

|

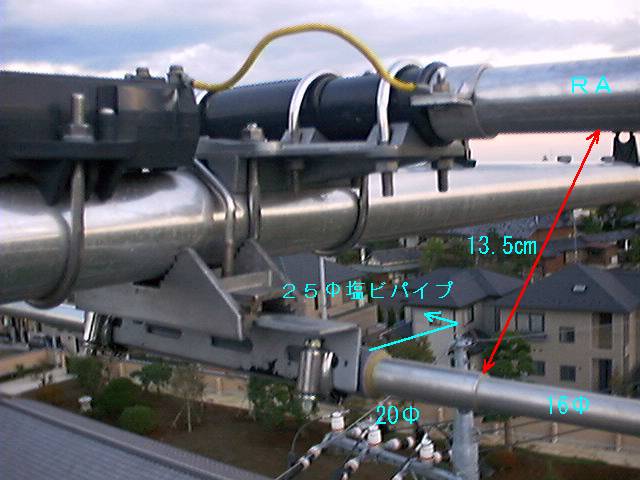

エレメント取り付けの様子

エレメントは塩ビパイプによりブームとは絶縁

RAとの間隔は135mm

|

|

エレメント全長は5340mm

(28.5MHZ=SWR1.1)

29.4MHz 共振の時は5220mmだった。

|

|

|

|

パラスティックエレメントはホースバンドで固定

|

|

アンテナ下部より見たエレメントの状態

|

| |

|

|

パラスティックエレメントは 20Φ・16Φ・12Φ・10Φで構成(手持ちアルミパイプ)だったので少々強度不足だった。

強度不足のためRAとの間隔が風で大きく変化するたびに共振周波数も変化する状態となってしまいました。

後に、強度を増すためパラスティックエレメントを太くしたところ、Raとの間隔を135mmで固定した場合共振周波数が大きく低い周波数に移動しました。当然のことですが、エレメントの太さによって共振周波数が変化しますからエレメントの長さも変化しますので調整が必要です。

|

|

このアンテナでの28MHzのビームパターンはDPのような8の字の指向性ではなく214Aのバック側にやや強い指向性がある感じです。

これは、寺内OMが指摘されているように、214Aの21MHZ第一ディレクターがリフレクタのような動作をしているからではないかと考察されます。 21・14MHzのビームパターン同様の方向に28MHzのパターンを出すためには、21MHZ第一ディレクターの手前に28MHz用のディレクターを設ければ良いのでしょうが、21・14MHzのビームパターンに大きな影響が出そうなので実施していませんが。追い詰めて調整すればFBなトライバンダーにきっとなるんでしょう。

他の八木アンテナで実験をすると元のアンテナのエレメント配置の関係で、また違ったパターンがでるかもしれません。

ぜひ、実験してみてください。

|

To Remodeling Menu To Remodeling Menu |