また、歯周病による免疫応答で出現するサイトカイン(細胞や体液に由来する免疫系細胞間の伝達物質。炎症反応にも関係する。Bリンパ球を抗体を産生する形質細胞に分化・増殖させる働きのあるインターロイキンなどがあります)が歯周ポケットから唾液、気管を経由して肺に吸引されると、局所の炎症反応を刺激することで肺での感染を開始、あるいは進行させる一因になります。

歯周病と関係が深いと考えられている呼吸器疾患としては、次のものが挙げられます。

細菌性肺炎 : 肺炎とは肺に起こる炎症の総称で、主として微生物(細菌、ウィルス、真菌、マイコプラズマ、リケッチア)により起こりますが、化学物質や物理的、免疫学的 要因でも起こります。細菌性肺炎では歯周病の原因と考えられている嫌気性菌が関係していることが示されています。細菌性肺炎の経路としては、次の2つが主 に研究されています。

嚥下性肺炎(=えんげせいはいえん、あるいは誤嚥性肺炎=ごえんせいはいえん) : 嚥下反射が減弱し、唾液を誤って気管に入れてしまうことにより、唾液中に含まれる細菌が感染して起こる肺炎です。老人、脳血管障害、手術後の患者などにみられます。

院内肺炎(=いんないはいえん) : 病院に入院後、48時間以降に病院内で発症する肺炎です。これに対し、普通に生活している健康人に発生する肺炎は市中肺炎(=しちゅうはいえん)と呼ばれています。

| 歯肉縁上または歯肉縁下プラークにいる細菌が唾液と一緒に食道(図の赤色)ではなく、誤って気管(図の青色)へ嚥下(飲み込むこと)されると、細菌性肺炎(嚥下性肺炎)の原因となることがあります。これはプラーク中に共存している呼吸器疾患の原因菌(肺炎球菌など)によるものですが、同時に口腔疾患の原因菌(特に歯周病と関連した嫌気性菌)も共同で肺炎を増悪させることがあります。これにより、肺炎の治療時に多種類の細菌を対象としなければならないため、多数の抗生物質が必要となります。

また、歯周病による免疫応答で出現するサイトカイン(細胞や体液に由来する免疫系細胞間の伝達物質。炎症反応にも関係する。Bリンパ球を抗体を産生する形質細胞に分化・増殖させる働きのあるインターロイキンなどがあります)が歯周ポケットから唾液、気管を経由して肺に吸引されると、局所の炎症反応を刺激することで肺での感染を開始、あるいは進行させる一因になります。 |

|

細菌培養により、肺に感染がみられる歯周病関連性細菌としては、

Porphyromonas gingivalis

Actinobacillus actinomycetemcomitans

Prevotella intermedia

Fusobacterium nucleatum

Eikenella corrodens

などが確認されています。

Bartlettら(1986)は院内肺炎を3年半調査し、グラム陰性菌は47%、嫌気性菌は35%の患者から検出されたことを報告しました。院内感染による肺炎で致死性の反応を示すと判断されたものは19%で、死に至る要因であったものは別に13%ありました。

他の研究から市中肺炎で嫌気性菌が検出される割合は10%であるのに比べると高い頻度であることがわかります。

Slotsら(1990)は 重度歯周疾患患者の歯肉縁下プラーク(歯周ポケット内の歯垢)を調査し、5%の部位から口腔内細菌ではないグラム陰性通性嫌気性菌がみられたことを報告し ました。非口腔細菌が検出された部位では細菌性肺炎のうち、クレブシエラ肺炎や緑膿菌肺炎の原因菌などが高い割合(50%以上)で存在していました。

Scannapiecoら(1992)はICU(集中治療室)の患者と歯科予防を受けている患者で呼吸器疾患の原因菌が存在する割合を比較しました。口腔清掃状態の評価と歯の頬側面あるいは頬粘膜から細菌を採取しました。結果を下の表にまとめます。

| 口腔清掃状態 (プラークスコア) |

呼吸器疾患の原因菌 (歯垢または頬粘膜) |

|

| ICUの患者 | 1.9 | 65% |

| 歯科予防受診患者 | 1.4 | 16% |

プラークスコアは高いほど、口腔清掃状態が不良であることを意味します。すなわち、口腔清掃状態が不良であると、歯垢中で呼吸器疾患の原因菌が生息しやすいことが明らかにされました。

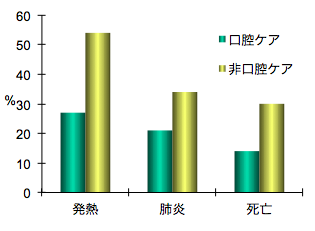

Yoneyamaら(2002)は11施設で専門的な口腔ケアを実施した群と、1日1回自分で口腔清掃を実施した群を2年間比較し、専門的な口腔ケアを実施した群では肺炎や死亡率が減少したことを示しました。

(Yoneyamaら(2002)より改変)

これらの研究から、嫌気性菌が生息しやすい歯周ポケットが形成されると、細菌性肺炎の原因菌が増殖する温床となり、それらが口腔内細菌やサイトカ

インと一緒に気管へ誤嚥されることにより、症状が強く現れたり、治療が難しくなることを示唆しています。特に重篤な症状の引き金となる嫌気性菌の感染が病

院内でおきやすいことが注目されます。

口腔清掃を行うことは、細菌性肺炎の予防にもつながることが提唱されています。

最終更新2013.1.2