| |

||||

| 藤井寺市作成の『藤井寺市地域防災計画』では、「洪水浸水想定区域図」「液状化危険度判定結果図」「液状化による全壊・半壊想定図」 「揺れによる全壊・半壊想定図」などの資料が提示されており、それに基づいて『藤井寺市防災ガイドブック』が製作されて市民に提供さ れています。本ページでは、3種類の洪水浸水想定区域地図と液状化危険度地図を紹介します。 『藤井寺市地域防災計画』や『藤井寺市防災ガイドブック』には、より詳しい地図や説明が載っています。市民の方が実際の防災対策に 利用される場合には、そちらの資料を使用していただきたいと思います。 藤井寺市サイト 『藤井寺市地域防災計画(2021.3)』 『藤井寺市防災ガイドブック(2017.3)』 |

||

|

|

||

| 藤井寺市の洪水浸水想定区域図 | ||

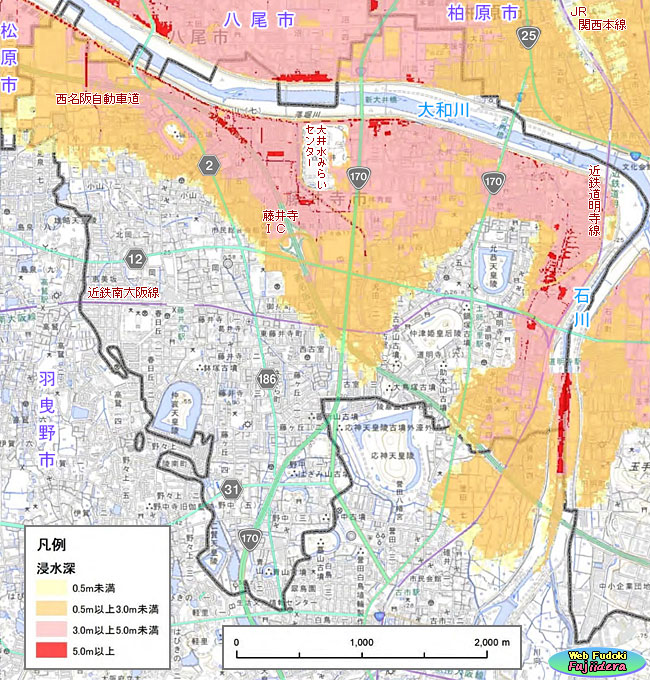

| 藤井寺市で発生する可能性の高い自然災害は、地震を除けば地理的条件から考えて風水害だと思われます。とりわけ、市域が大和川・石 川という一級河川に掛かっている地形にあっては、水害にあう可能性はかなり高いと考えなければなりません。 『藤井寺市地域防災計画 資料編』には、大和川・石川・大乗川・落堀川・大水川など、藤井寺市域に流路がある河川の氾濫(はんらん)想定区 域図が掲載されています。『藤井寺市防災ガイドブック』には、市内の東部・西武・南部など、地域別のより詳しい想定地図もあります。 藤井寺市の地理を見ると、市の北部には大和川、東部には石川という一級河川が流れており、地形は南高北低の緩やかな傾斜地形となっ ています。それらの条件が、河川氾濫や内水氾濫・浸水の想定にもそのまま反映しています。藤井寺市の地形図とも見比べていただくと、 氾濫・浸水想定の状況がよりわかりやすいものになります。 |

||

| 【 大和川 】《 国土交通省 洪水浸水想定区域図(想定最大規模) 》 大きな川であるだけに氾濫した場合の影響は当然大きいものが予想されます。「想定最大規模」とされる大和川流域の降雨については、 防災ガイドブックによれば「大和川流域の12時間総雨量316mm」という大変な大雨を想定したものになっています。200年に1回程度 とも言われる規模であり、幕末の頃から一度も起きていないという計算になるレベルなので、そうそう簡単に発生するものではないでしょ うが、逆に言えば、もし起きれば大変な被害が予想されるということです。このレベルだと、大和川に流入する石川や東除川(おもに羽曳野 市域)などの河川も当然氾濫するでしょうから、実際の被害はもっと広範に及ぶと思われます。 想定図の浸水予想範囲を見ると、まさに藤井寺市の地形がそのまま浮かび上がっている様子がわかります。市の中心部から北部にかけて の低地部分がV字形にすっかり浸水し、東部の国府台地や西部の羽曳野丘陵先端部の段丘部分は浸水を免れています。 |

||

|

||

| 「大和川水系 大和川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)」(平成28年5月 国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所)をもとに作成。 | ||

| 『藤井寺市地域防災計画 資料編』第1編・総則関連資料 1-19「洪水浸水想定区域図」(2021年3月)より (縮小のうえ、凡例・スケールの移動、文字・道路線・鉄道線・道路番号追加等、一部を加工処理。) |

||

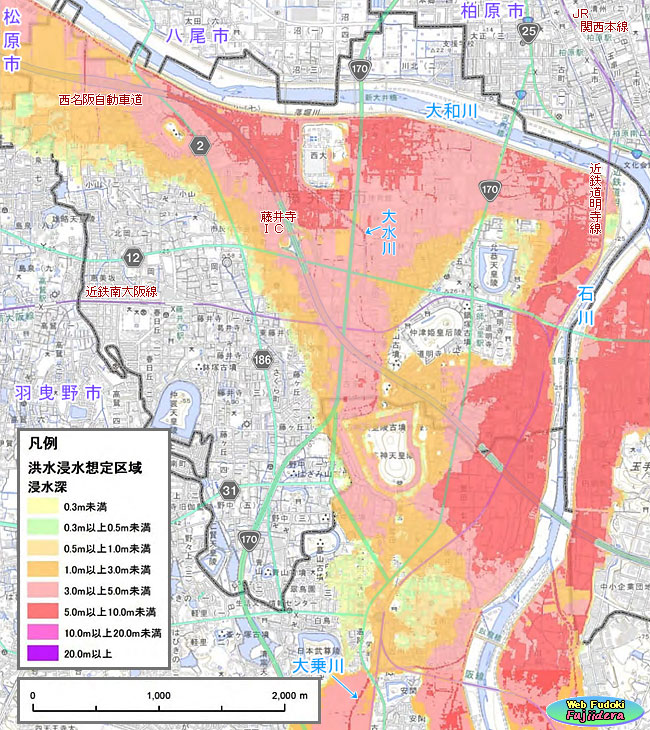

| 【 石川・大乗川 】《 大阪府 洪水浸水想定区域図(想定最大規模) 》 石川の氾濫による洪水としては、江戸時代に道明寺の旧伽藍が流された洪水がよく知られていますが、下の想定図でも石川の西側に接す る地域の浸水がはっきりと出ています。旧道明寺境内だった現在の道明寺天満宮が在る国府(こう)大地は、浸水を免れる高さであることがわか ります。この台地上を選んで仲津山古墳(仲津姫皇后陵)や市野山古墳(允恭天皇陵)が築造されていることもよくわかります。 「大乗川(だいじょうがわ)」というのは、古代から藤井寺市の南に接する羽曳野市域から北へ流下する流れですが、藤井寺市域にあっては、現在 は「大水川(おおずいがわ)」と呼ばれていて、市の中央部を北へ流れてから大和川に沿う落堀川(おちぼりがわ)に流入しています。もともとは現在の八 尾市域まで流れて行く1本の川だったのですが、江戸時代の大和川付け替えによって現在の場所に大和川が造られたため、大乗川は現在の 近鉄南大阪線古市駅の南方で東向きに流路を変えて石川に流入するように切り替えられました。その結果、大乗川の藤井寺市域を流れてい た部分は、もとの大乗川とは切り離された別の川となりました。それでも現代に至るまで地元では「大乗川」の名で呼ばれてきましたが、 昭和40年代に始まる改修工事の頃には「大水川」が公式名称となりました。 ここで扱う「大乗川」は、下の図の中で名称を示している現在の大乗川です。石川が氾濫を起こすような大雨の時には、大乗川の水は石 川には流入することができず、大乗川も氾濫することになります。また、石川の氾濫で西側の藤井寺市域に流出した水は、北方の大和川方 面に流れて行くだけでなく、旧大乗川流路である大水川の流路に沿って藤井寺市域の中央部へも流れて行きます。その結果、上の大和川氾 濫の浸水域と同じような浸水域ができてしまいます。 |

||

|

||

| 「大和川水系 石川・飛鳥川・大乗川・梅川・太井川・千早川・水越川・佐備川・宇奈田川・天見川・石見川・ 加賀田川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)」(令和3年1月 大阪府)をもとに作成。 |

||

| 『藤井寺市地域防災計画 資料編』第1編・総則関連資料 1-19「洪水浸水想定区域図」(2021年3月)より (縮小のうえ、凡例・スケールの移動、文字・道路線・鉄道線・道路番号追加等、一部を加工処理。) |

||

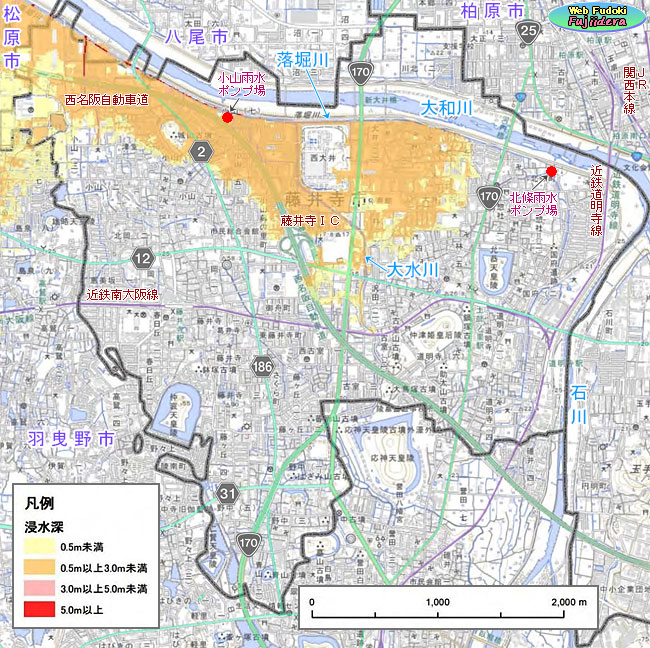

| 【 落堀川・大水川 】《 大阪府 洪水浸水想定区域図(想定最大規模) 》 上記の通り、大水川(旧大乗川)は太古の昔より南から北に向かう流れで、旧大和川の1本である平野川に流入していました。江戸時代の 大和川の付け替えによって大乗川の流れは断ち切られてしまい、その時に新大和川の南岸堤防に沿って落堀川が造られました。藤井寺市域 を流れていた大乗川の水は落堀川に流入し、西方の下流部分で大和川に合流するように改造されたのです。 ひと続きの流路となった大乗川(現大水川)と落堀川は、これ以後、現代に至るまでたびたび周辺地域への浸水を起こしてきました。一般 に「内水氾濫」と言われる洪水です。「川」の堤防が壊れたり堤防から水が溢れたりして発生する「外水氾濫」に対して、「内水氾濫」と は「降った雨が水路や下水道などで排水しきれなくなることにより起こる氾濫」を言います。ここで言う「川」とは大和川のことです。藤 井寺市域のもともとの自然地形に「大乗川+大水川」という新しい流路が加わったことで、内水氾濫を起こしやすい条件を抱え込むことに なってしまったのです。 藤井寺市の地形は南高北低の緩やかな傾斜地形となっており、地上に降った雨水は自然の摂理に従って南から北へ流れて行きます。古来 から何本もの南北の水路ができ、北の低地の方に流れていました。ところが、江戸時代の宝永元年(1704年)に、それまで北へ向かって流れ ていた大和川が、現在のように西へ向かって流れる流路に付け替えられました。石川との合流点から大阪湾までの部分が、その時に築造さ れた人工の川なのです。この新大和川は南高北低の地形を横切るように東西向きに造られました。「横川」と呼ばれるものです。つまり、 地形の高低に沿って流れる自然の川とは異なる向きに造られた川です。このことが、現代の藤井寺市域に内水氾濫をもたらす起因となって きたのです。 南から流れて来た水は、新大和川の堤防でさえぎられてしまい、堤防の南側で溜まってしまうことになります。それを解決するために、 堤防の南側に沿って「落堀川」が排水路として造られました。南から流れて来た水をこの落堀川に流し込み、西へ流してから大和川へ流入 させるという役割です。地形や土地の高低をよく考えた対策でしたが、もともと東西方向では土地の勾配が小さくて、しかも落堀川に集ま った雨水は大雨の時には大和川の水勢に押されて流入しにくく、落堀川やそれにつながる水路から氾濫することは珍しくなかったのです。 1988(昭和63)年に小山雨水ポンプ場が、1999(平成11)年には北條雨水ポンプ場が建設されて、大雨の時に大和川への強制排水ができるよ うになりました。それでも、ポンプ場の排水能力を超えるような豪雨が続けば、以前と同じような内水氾濫は起きてしまいます。 下の想定区域図では、上記の大和川や石川などの外水氾濫の発生は考慮されていません。実際に大雨が続いて大和川や石川の氾濫が心配 されるような状況では、内水氾濫の範囲や浸水深はさらに大きなものになることが予想されます。つまり、下の図の浸水程度をはるかに超 えた事態になることでしょう。ましてや、実際に大和川や石川が氾濫したとなれば、もはや2ヵ所のポンプ場も太刀打ちできるレベルでは ありません。 |

||

|

||

| 「大和川水系 東除川・落堀川・平尾小川・大水川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)」(令和元年11月 大阪府)をもとに作成。 | ||

| 『藤井寺市地域防災計画 資料編』第1編・総則関連資料 1-19「洪水浸水想定区域図」(2021年3月)より (縮小のうえ、凡例・スケールの移動、文字・道路線・鉄道線・道路番号追加等、一部を加工処理。) |

||

|

|

||

| 藤井寺市の液状化危険度想定 | ||

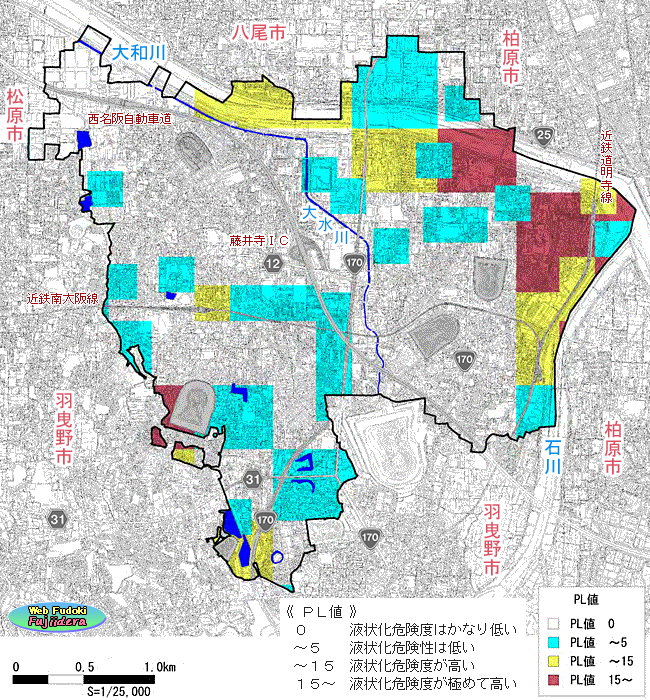

| 【 液状化危険度判定結果図(液状化 レベル1) 】 『地域防災計画』にある図の解説は次の通りです。 《 施設構造物の供用期間内に1~2度発生する確率を持つ一般的地震動(レベル1)の液状化について、市保有のボーリングデータと南 海トラフ巨大地震災害対策等検討部会(平成26年1月)における液状化に係る資料を基に作成した。》 藤井寺市周辺で地震の発生につながる大きな活断層としては、豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る南北約42kmの「上町断層帯」と、 生駒山地の西側に沿って枚方市から羽曳野市にかけて約38km延びる「生駒断層帯」の二つが知られています。これらの活断層によって発生 する断層型地震とは別に、海溝型地震の南海トラフ巨大地震の発生も想定されており、近年それらの地震発生時の被害想定がいろいろと研 究されています。地域防災計画に掲載の下の地図もその一つの例です。地域防災計画には(レベル2)の判定結果図や「液状化による全壊・ 半壊想定図」も載っています。 |

||

|

||

| 施設構造物の供用期間内に1~2度発生する確率を持つ一般的地震動(レベル1)の液状化について、市保有の ボーリングデータと南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会(平成26年1月)における液状化に係る資料を基に作成。 |

||

| 藤井寺市Webサイト『藤井寺市地域防災計画 資料編』 第1編・総則関連資料 1-12「液状化危険度判定結果図(液状化レベル1)」より (縮小のうえ、文字・記号入れ等一部を加工。) |

||

| 『藤井寺市地域防災計画 資料編』には、地震に関する資料の一つとして「1-11 断層位置図」も掲載されています。これは、藤井寺市 域の活断層図で、国土交通省・国土地理院が製作した『都市圏活断層図・大阪府東南部』の一部ですが、大型書店で市販されており、国土 地理院のサイトで見ることもできます。当サイト「Web風土記ふじいでら」でも「藤井寺市の地理」で紹介しています。断層の過去の活 動でできた段差地形も写真で紹介しています。 |