|

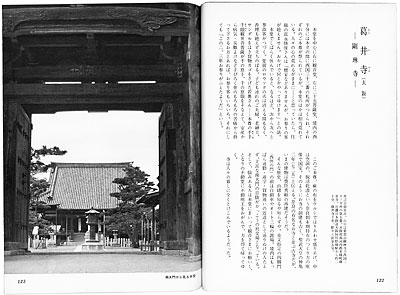

興味深い「葛井寺」

この記事の中のいくつかのことが私の興味を呼びました。何よりも印象深かったのは、『境内はもっばら通勤・通学・買物通いの近道と

して通りぬけの人たえず、立派な南大門の日陰がかっこうの社交場となっている。』というくだりでした。私が自分の生い立ちの中で目に

してきたいろいろなお寺とは余りにも違う様子に驚きました。そして、ある種の違和感を覚えながらも、どんな境内の様子なのか見てみた

いと思ったのです。それまでに私が身近に見てきたお寺と言えば、昼でも静かな境内に人影をほとんど見ることはなく、また、お参りや法

要などの用がなければ大人も子供も入ることのない場所でした。葛井寺は駅から近そうで、買い物通いの人が通り抜けるということは商店

街も近いのだろう。それにしても、通勤・通学の人達が近道として通り抜けるとは、まるで道路代わりではないか‥‥などと、見たことの

ないお寺の光景に驚きと興味が膨らんでいったのでした。しかも、そんな境内の様子とは対照的に写真から感じられる立派な山門や本堂、

燈籠の姿、西国三十三所の札所であること、国宝指定されている千手千眼観音の本尊などが、たいへん由緒ある古刹だということを教えて

くれています。境内の日常の光景との対比から、余計にこの寺への興味が強くなったのでした。 |

『古寺再見』『続・古寺再見』

この記事が新聞に掲載された年の暮れに『続・古寺再見』は出版されており、

「葛井寺」の掲載はこの連載記事の中では遅かった方になります。この続編には

大阪府内の8箇所の寺が掲載されており、葛井寺からも近い、羽曳野市の野中寺

(やちゅうじ)も取り上げられています。この野中寺の記事もなかなか興味深いもので

した。また、同じ藤井寺市の古刹である道明寺は、四天王寺や観心寺などと共に

第1冊目の『古寺再見』に掲載されています。私は『続・古寺再見』が出版され

るとすぐに購入しました。従って、この本は第1刷を入手しました。『古寺再見』

はその時には新刊本は入手できず、後に大阪で暮らすようになってから古書店で

やっと見つけて購入しました。入手した本は初版から2年半後に発刊された第9

刷でした。この手の本としては、たいへんよく売れたと言ってよいでしょう。

新聞の連載記事そのものが半世紀前のものなので、現在からみればかなり古い

出版物と言えるでしょう。記事の中にもそれを感じさせる部分があります。『買

物カゴをさげた若奥さん』『オート三輪』など、今の若い人にはイメージしにく |

|

|

| 『古寺再見』と『続・古寺再見』の表紙 |

いことでしょう。また、この頃は葛井寺の所在地がまだ『南河内郡美陵町(みささぎちょう)』で、近鉄の準急電車が『阿倍野橋駅から約二十分』

かかっていたという時代でした。その後の一部区間の高架化や車両の進歩により、現在は12分ほどで到着します。 |

初めて訪れた「葛井寺」は

私が初めて葛井寺を訪れたのは、新聞記事に出会ってから2年ほどが過ぎてか

らでした。当時のメモ日記によれば、昭和42年4月9日のことでした。大学が

春休み中で、旅行の途中で大阪に寄った時に、かねてから行ってみたかった葛井

寺を目指して南河内の地まで足を伸ばしました。初めて乗る近鉄南大阪線でした。

阿部野橋駅−藤井寺駅の当時の乗車賃は70円でした。ラーメン1杯と同じぐら

いです。高卒者の初任給が1万7千円程度の時代でした。

大和川を過ぎると、松原市から羽曳野市・藤井寺市にかけて広がる田園風景に、

妙な意外感を覚えたことを思い出します。当時、地方と大都市圏で広がっていた

人口の過疎化・過密化の流れが、問題として注目されていた時期だったので、大

阪市のすぐ郊外にこんなのんびりした風景の見えることが、何か不思議なものを

感じさせました。沿線にはまだビルやマンションなどはほとんどなく、車窓から

は遠くの金剛山地の山並みがよく見えていました。今思えば当時は、数年後にピー

クを迎える人口のドーナツ化、つまり、大阪市内から郊外の周辺都市に人口が移

|

|

|

| その頃の葛井寺の境内(南より) 1970(昭和45)年4月 |