|

| カムシャフトのトラブル |

CXのM20〜25エンジンは、トラクシオン・アヴァンからの流れをくむ信頼性の高いユニットですが、数少ない弱点のひとつがカムシャフトから補機類の動力を取り出すカムシャフト・プーリーへのベルトの掛け方とプーリー根元のシャフトを支える軸受け構造にあると思います。

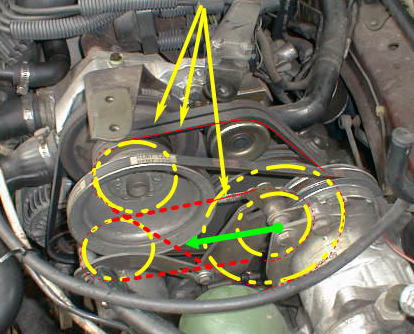

カムシャフトからは補機類の動力を取り出すために、カムシャフト・プーリーに3本のベルトが掛けられています。

このベルトにより、ウォーターポンプ/オルタネーター/ハイポンプ/エアコン・コンプレッサーが駆動されているため、アキュムレーターのガス圧が低下したクルマでの夏夜間のエアコン使用時には大変な負荷が3本のベルトにかかります。

この負荷のために、ベルトが多少とでも古くなるとすぐにベルト滑りがおき易くなるので、どうしてもベルトテンションを高く張ってしまいます。

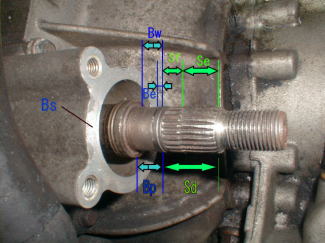

まず問題なのはこの3本のベルト(黄矢)が写真のように一方向から掛けられていることです。

ベルトテンションを高くすると、カムシャフトプーリーは常に緑矢の方向に引っ張られます。

|

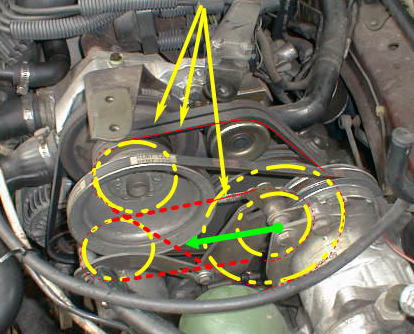

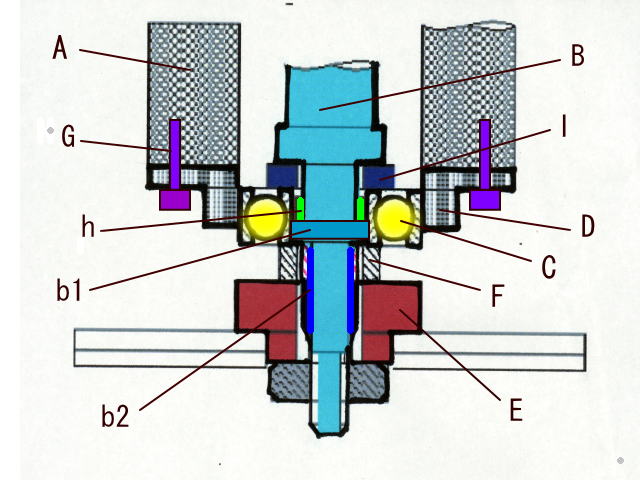

カムシャフトは下図のようにエンジンに組み込まれています。

この部分の構造とカムシャフトの形状および補機への出力方法はDS以来何の変更もされていませんし実績もあります。

カムシャフトはエンジンブロックの3個所の軸受部(bearing1)で保持され、さらに先端を長く突き出して、一番先にカムシャフトプーリーが補機への出力のために固定されています。

|

問題は先端の突き出し量(S)が普通のエンジンに比べてとても長いということです。

設計者もこの点は意識していたと見え、ベルトテンションによる軸のたわみに拠るトラブルを避けるため、カムシャフトプーリーの近くにベアリング軸受(bearing2)を設けています。

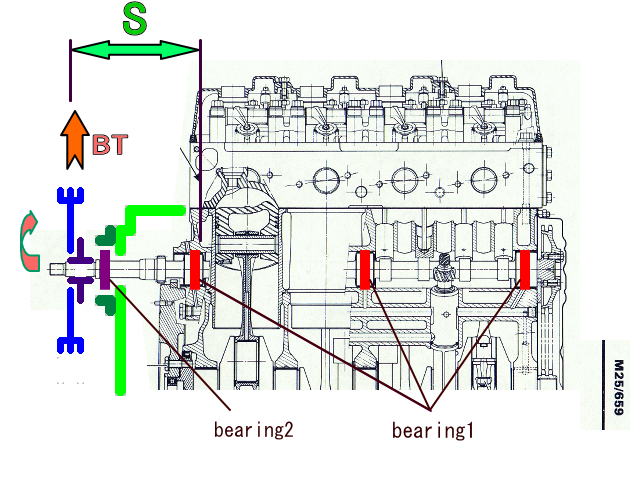

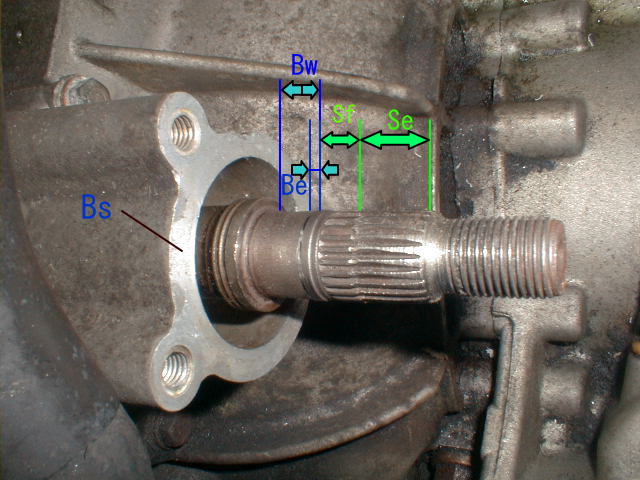

しかし,このベアリングはエンジンブロックには直接固定されておらず、フライホイールのベルハウジングを介して小さなベアリング・ハウジングで固定されています。しかも写真のように、平面(Bs)に面合わせでボルト固定されているだけでズレ防止策が施されていませんので、経年変化でボルト固定が緩んでくるとベルトテンションでずれてしまう可能性が大きいと思います。

|

その上、ベアリングの内面を受けるカムシャフトの座面幅(Be)がベアリングの内面幅(Bw)に対し異様に狭く、位置が内側に少しでもずれると座面から外れて芯がずれてしまい、内側は径が細いのでガタガタしてその機能を果たすのかさえ疑問に思えます。

一度ベアリングハウジングの取付けにズレが生じると、常にカムシャフトが撓みカムシャフトプーリーはスリコギ運動を起こすので、カムシャフトの折損やシャフト先端のスプライン部の磨耗(Se部)によるプーリーの空転のトラブルに繋がってきます。

また次の写真のようにベアリング破損が起きると、カムシャフトの撓みを防ぐことが出来なくなり、同様にトラブルの原因になります。

この場合はまだベアリング球が数個残っていた為に間一髪で助かりました。

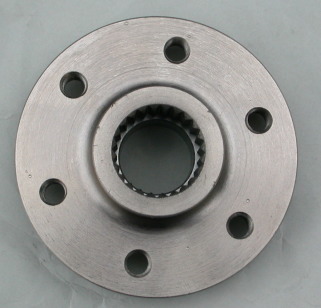

多くの場合はスプライン部がなめられてプーリーの空転を引き起こすケースが多いと聞きます。

この磨耗は多かれ少なかれどのCXにも起きているようです。

トラブルの情報を頂いた ともっちさん の場合はより事態は深刻なようで、スプライン部の磨耗とプリーを取付けるフランジ部のボルト全折損が起きています。

このトラブルは下の写真を見る限り徐々に進行していたようですが、走行中にプーリーが外れ、プーリーをカムシャフトに固定するナットが落ちていたとの事ですので、どのように破壊が進行したのか想像もつきません。

|

|

幸いなことにベアリングが無事でハウジング取付けもずれていません。

また、カムシャフト側のスプラインが半分無傷で残っていたのでこのような場合は修理が可能です。

なぜスプライン部が半分無傷で残るかも問題です。

ここでプーリー部を分解して、ベルトプーリーの取り付け状態をもう一度見てみます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

プーリー部の再組立に際し、今回は以下のような対策を今回はとりました。

下図はプーリー取付け部の断面です。

|

カムシャフトのベアリング座面(b1)に正しくベアリング内面をセットできるように、下の画像のような厚さ3mmのスペーサー(I)をいれました。カムシャフトとベアリング内面に隙間が出来る部分(黄緑部 h )には金属パテを充填してガタをなくしてみました。

本来であれば、スプライン全体に嵌合するようなプーリー部フランジを製作して交換しておきたいところです。

次の画像はともっちさんが手配された対策部品で、スプラインが切られる首の部分がスペーサー(F)の厚さ分だけ正規部品より長くなっています。又、カムシャフトとの芯合わせのための加工もされています。

|

|

|

機会があれば皆さんも交換しておくことをお奨めします。