日本人の開拓

(写真をクリックすると拡大します)

根室近辺を歩いてみると、かつてアイヌが先住していたことは、無視ないし軽視されています。

これに対して、日本人が北方開拓としてこの地に進出したことを顕彰する記念碑などは立派に立てられています。

高田屋嘉兵衛の像(根室市金比羅神社)

高田屋嘉兵衛は1799年にエトロフ島航路を開き、これが、日本のエトロフ島支配に繋がりました。クナシリ島とエトロフ島の間は海流が速いため日本の船で渡ることは相当な危険を伴いました。高田屋嘉兵衛は大きく迂回することで、日本の船でも、安全にクナシリからエトロフに渡ることに成功しました。

なお、ロシアの大きな船だと、それほど困難なく航海できましたし、アイヌも小さな船で、行き来していました。江戸時代、幕府の鎖国政策のため、外洋に漕ぎ出す十分な性能の船の建造が禁止されていたので、日本の船ではクナシリ島とエトロフ島を直線的に渡ることは困難でした。

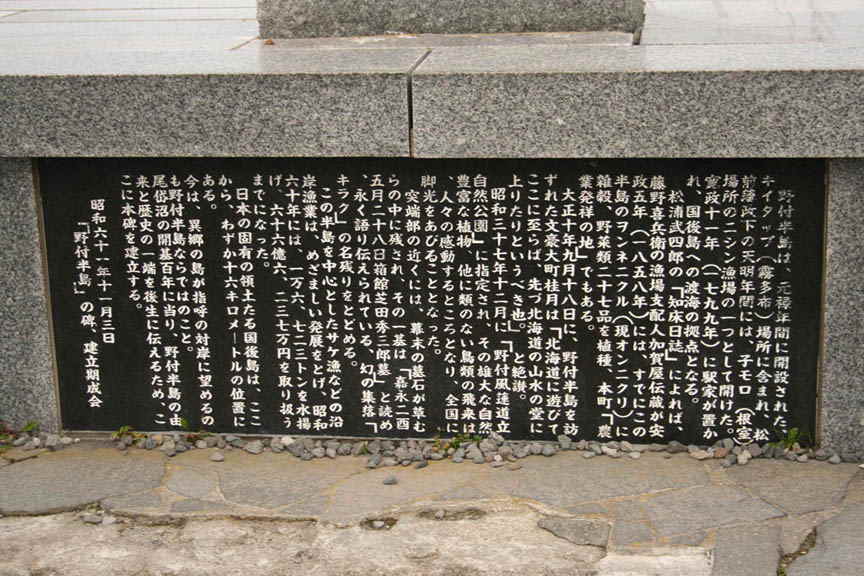

北辺防衛会津藩士顕彰碑

日本人の北方進出を顕彰する碑の1つです。

北海道東部、野付半島の付け根から少し入った道路左側に、「北辺防衛会津藩士顕彰碑」があります。この碑の隣には、墓石もあります。

日本の北方進出は和人がアイヌを駆逐することにより行われました。これを、未開地の開拓と見るか、侵略と見るか、それは、人それぞれでしょう。和人の進出を誇りにして、それを顕彰する記念碑はたくさん有ります。「北辺防衛会津藩士顕彰碑」もその一つ。

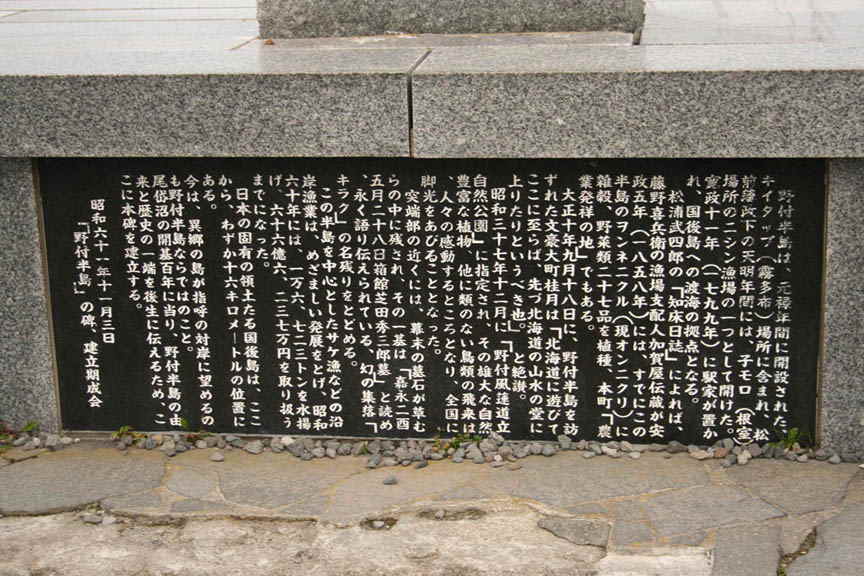

あきれた「固有の領土」 (野付半島の標柱)

野付半島のネイチャーセンター横には「野付半島」と表示された大きな標柱が建っています。写真は、その台座部分に刻まれた文言。

『野付半島は、…寛政十一年(1799年)に駅家が置かれ、国後島への渡海の拠点となる。…日本の固有の領土たる国後島は、ここから、わずか十六キロメートルの位置にある。…』

1799年と言ったら、あと1〜2年で19世紀ではないか。こんなに遅くならないと、まともに進出できなかった地を「固有の領土」とは、あきれます。日本人が千島に進出するよりもずっと古い時代、1000年以上前には、アムール川下流域・樺太・千島・北海道東部にオホーツク文化が起こっているので、こういう人たちの子孫が「自分達の固有の領土」と主張するなら理解できます。

ポー川史跡自然公園

この公園内には、日本人北海道開拓の苦労を偲ぶ住居が、多数、復元・移設されています。(先住民族の復元住居も少しだけあります。)

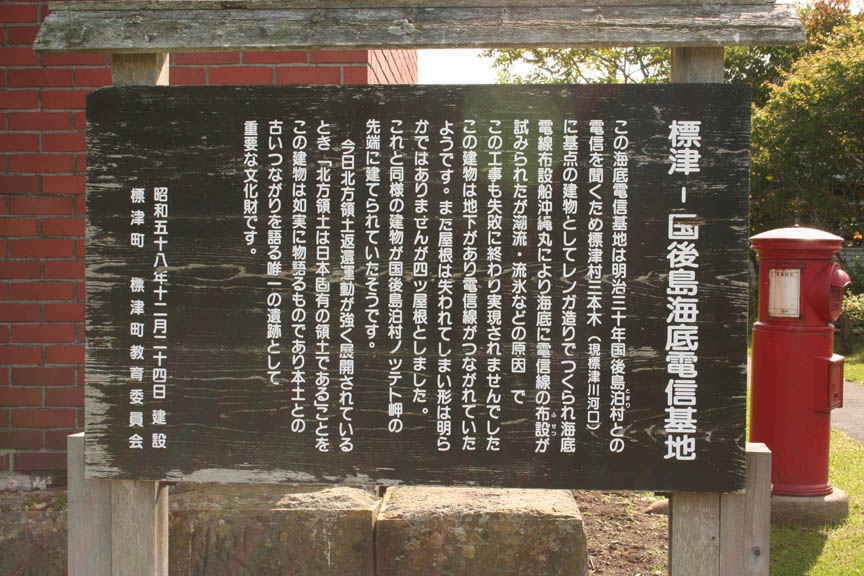

あきれた「固有の領土」

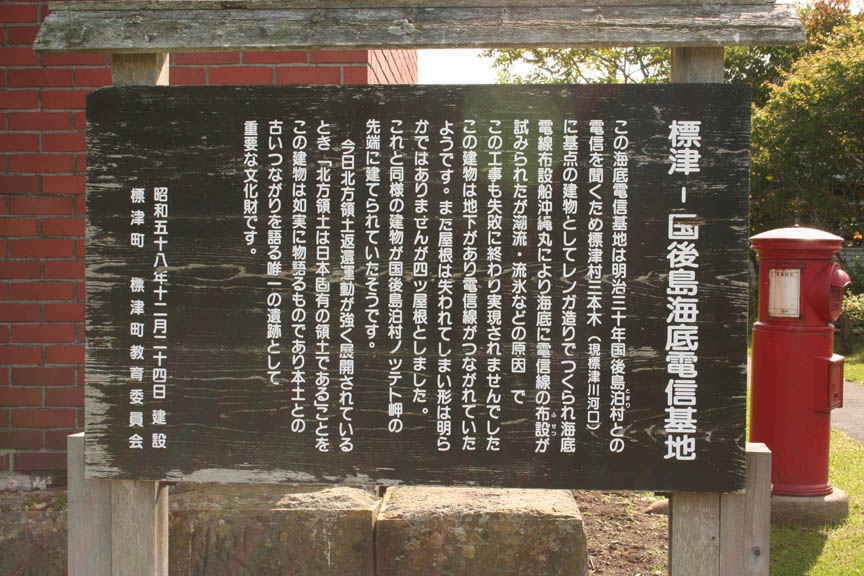

写真は「標津町ポー川史跡自然公園」に復元展示されていた「標津−国後島海底電信基地」の説明看板。

明治30年(1897年)に作られた電信基地を「北方領土は日本固有の領土であることを、この建物は如実に物語る」と説明しています。

日本が千島を支配していたのは1945年の敗戦までなので、1897年からは、49年にしかなりません。ソ連・ロシアの実効支配になってから、既に60年以上、経過しています。

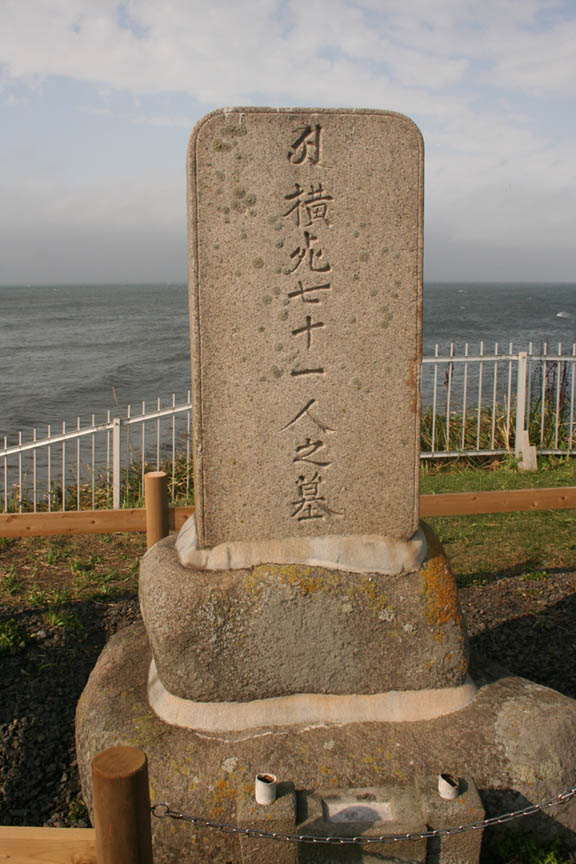

クナシリメナシの戦い

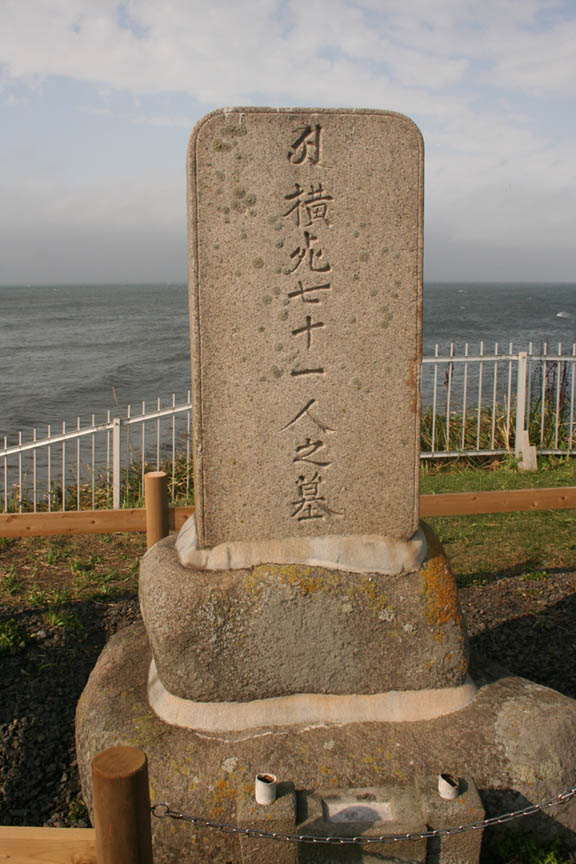

納沙布岬に立つ、クナシリ・メナシの戦いで死亡した日本人71人の墓標(碑)の隣に説明看板が立てられ、そこには、以下のように、説明されています。

『寛政元(一七八九)年五月、国後島とメナシ(現在の標津町付近)のアイヌの人々が、当時この地域の場所請負人であった飛騨屋久兵衛の丸配人らに脅されて、僅かな報酬で労働を強いられ、やむなく蜂起し和人七十一人を殺害した。

松前藩は、ノッカマップ(根室半島オホーツク海側)にアイヌの人々を集め蜂起の指導者三十七人を処刑した。このできごとは、"寛政クナシリ・メナシアイヌ蜂起"と称されている。(以下省略)』

納沙布岬に立つ、クナシリ・メナシの戦いで死亡した日本人71人の墓標

碑の裏側には文字が刻まれていますが、苔が生していて、読める状態では有りませんでした。「クナシリ・メナシの戦い(根室市博物館開設準備室 根室歴史研究会)」によると、現代語訳にすると

、次のようになります。

『寛政元年五月に、この地の非常に悪いアイヌが集まって、突然に侍や漁民を殺した。殺された人数は合計七十一人で、その名前を書いた記録は

役所にある。あわせて供養し、石を建てる。』

碑文をそのまま信じると、アイヌは悪い奴だったような気がしますが、実際はそうではなくて、当時、日本人の横暴でアイヌは生存の危機に直面していました。日本人が徹底的に弾圧して、その結果としての蜂起なのだけれど、蜂起の被害に遭うとそれだけを取り上げて、相手が凶悪であるようにいい連ねる。

今、「日本人の誇り」などの言葉で、日本人が被害にあったことだけを強調して、周辺諸民族に対する日本人の優位性を主張する動きがあります。昔と比べて、進歩してないですね。

詳しい北方領土問題の話の先頭ページへ 北方領土問題の概要のページへ やさしい北方領土問題のページへ 北方領土問題の先頭ページへ