MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

A&B Report

2016年号

AB10&AB20 and Whitcomb crossing new timber trestle.

/☆Go Back☆/

2016年の欠伸軽便鉄道のダイジェスト・レポートです。

昨年のトピックスは、木造橋を建設したことでしょうか。線路もぐんと伸びて、エンドレスの一周が520mに達しました。今回のレポートには出てきませんが、信号システムの工事も完了しています。また、車両関係では、自転車のパーツを用いてペダルカーを作りました。

このA&Bレポートでは、記録的な意味で主なニュースのみを取り上げています。詳細な情報は、頻繁にアップされている欠伸軽便のブログ(Construction in Waterloo)をご参照下さい。また、走行シーンなどの動画は、YouTubeでご覧いただけます(こちらが欠伸軽便のチャンネル)。

機関車製作部のトップページから、過去のすべてのレポートを見ることができます。

本レポートの写真は、クリックすることで大きなものを見ることができます(ポップアップしたウィンドウはご自分で閉じて下さい)。

平常運行

やや出動回数が減っていますが、欠伸軽便の代表ともいえるAB10とAB20の重連です(オープンディには、単機で運行することもあります)。2枚めと3枚めは、新木造橋を渡っているところ。

1枚めは、30号機ジェット機関車。これは、オープンディでのみ運行します(騒音のため)。2枚めは、レールバス。あとの2枚は、ホィットコムで、最近の主力機関車です。

レールカーは、昨年動力装置をOS製からモデルニクス製に換装し、力強い走行となりました。小さな無蓋車を引いていますが、これは昨年製作した新車です。

4サイクルガソリンエンジンのKato 7tonは、木造橋に似合います。出番が減りましたが、DB81も健在です。

ボールドウィンB1タンクが木造橋を渡っているところ。森林鉄道で活躍した機関車ですので、このような風景に自然に溶け込みます。

木造橋の建設

5月〜7月に木造橋およびその周辺の線路の工事を行いました。橋がかかる場所は、土地が低いため、土を運び入れて土手を築きました。木造橋の直線部の全長は約10mですが、前後に木造の高架があり、これらを含めると30mほどに及びます。

材木は主に2×4材で、それ以外に、多数の廃材(薪小屋を解体したもの)を利用しました。現地で加工し組み立てました。埋められて見えませんが、基礎部はコンクリートブロックです。

完成後に防腐塗料を塗りました。線路はのっているだけで固定されていません(地面でも同じですが)。

橋の近くに本物の谷があり、落差はかなりあります。下から撮影した1枚めの写真で、それがわかります。また、2枚めの写真は、ドローンを飛ばして上空から撮影したもの。3枚めは、雪の日の運行の様子です。

木造橋で試験運転

*MOVIE in YouTube*

オープンディ

8月にオープンディが開催されました(参加者20名以上)。この日以外でも、ゲストが多数訪れ、新しい橋のスリルを味わいました。

森林の緑が最も綺麗なのは、7月です。オープンディの頃には、既に秋の気配がします。当地は、夏でも25℃くらいですし、ほぼ全域が木蔭となります。

オープンディで撮影

*MOVIE in YouTube*

ジャイロモノレール

ジャイロモノレール試作12号機のボディをボール紙で製作しました。また、ジャイロを止めたときに必要な補助輪を装備しました。走行時には、この補助輪は写真のように引き込まれます。

レールの片方の1本だけを使って走行します。操作はラジコンで行います。マイコン(ラズベリィ・パイ)のプログラムを改良し、さらに安定しました。

12号機のバランシング試験

*MOVIE in YouTube*

12号機の走行シーン

*MOVIE in YouTube*

12号機の引込み脚動作

*MOVIE in YouTube*

雪の庭園で12号機走行

*MOVIE in YouTube*

ガーデントラック

電動のトラックを製作しました。人が乗って運転します。最後の写真のように荷台に乗るので、荷物は積めなくなります。

ペダルカー

いらなくなった自転車のフレームを切断し、人力で走る車両を製作しました。全輪駆動ですが、ホィールベースが600mmもあるため、カーブでやや抵抗が増すものの、おおむね快適に走行することができます。変速ギアも装備していますが、切り換える必要はありませんでした(一番重いギアを常に使用)。スピードメータや走行距離計も装備しています。正式に31号機となりました。

ペダルカーに乗って撮影

*MOVIE in YouTube*

小さい機関車たち

45mmと32mmゲージのライブスチームは、昨年も30台ほど増えました。すべてを紹介できませんが、一部だけ。

1枚めは、小さなドゥコービル(未塗装)。ガスタンクが後ろの車両にあります。2枚めは、Finescale社のハンスレット。3枚めは、自作の縦型ボイラ機。4枚めは、RegnerのツィラータルU1。

3台のハンスレットの走行

*MOVIE in YouTube*

ツィラータルU1の走行

*MOVIE in YouTube*

5台のライブスチームの走行

*MOVIE in YouTube*

1枚めは、Locomotion社のレールカー。2枚めは、オスモータを利用した自作のシェイ。3枚めは、16mmスケール協会の雑誌記事に従って製作したクライマクス。最後は、オシレーチングエンジンの自作のシェイ。

Locomotion's Steam Railcarの走行

*MOVIE in YouTube*

16mm scale Shayの走行

*MOVIE in YouTube*

Accucraft Heislerの走行

*MOVIE in YouTube*

Bagnall 2-4-0 Sea Lionの走行

*MOVIE in YouTube*

2台の蒸気動車の走行

*MOVIE in YouTube*

PooterとCarieの走行

*MOVIE in YouTube*

2台のスチームトラムの走行

*MOVIE in YouTube*

Regner ShayとLittle Johnの走行

*MOVIE in YouTube*

15mm scale Mannin 2-4-0の走行

*MOVIE in YouTube*

2台の小さなライブスチーム

*MOVIE in YouTube*

10台の電動機関車の走行

*MOVIE in YouTube*

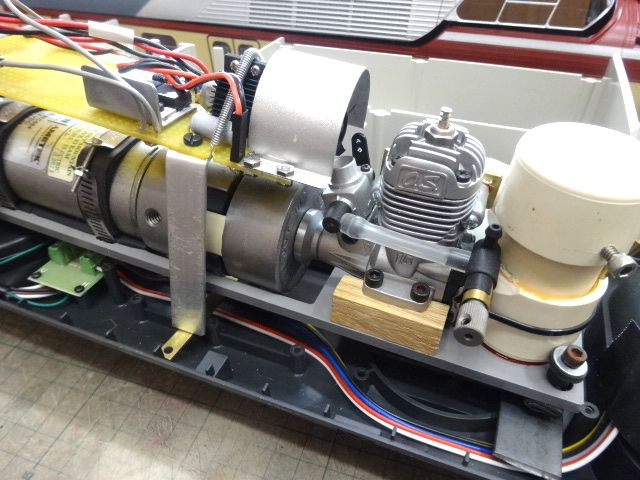

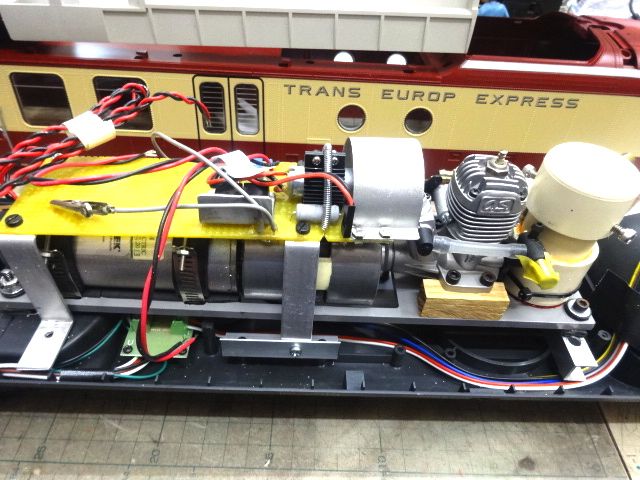

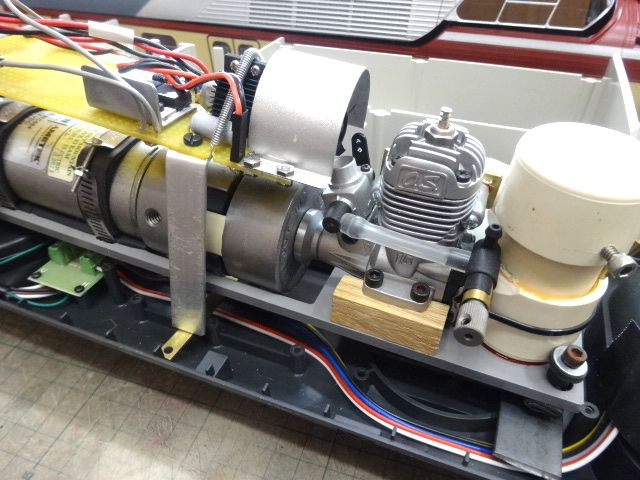

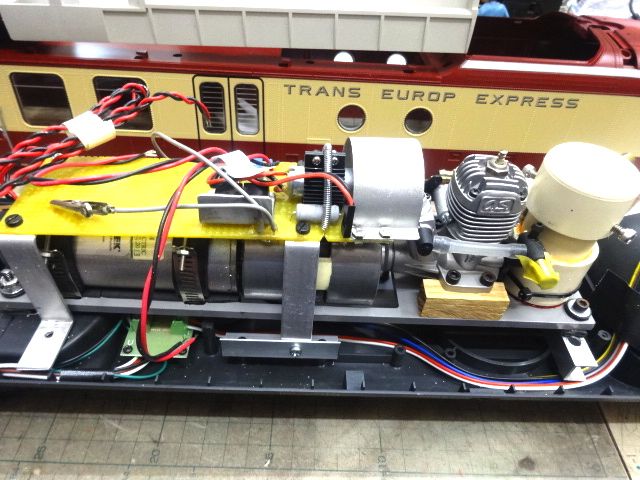

グローエンジン車

PikoのVT11.5に、Hyde-out Mountain社のDiesel/Electricキットを組み込み、グローエンジン車を製作しました。2サイクルのエンジン(OS15)で発電した電力で走行します。

グローエンジン車の走行

*MOVIE in YouTube*

新型除雪車

これまで、除雪車は電動だったので、重い発電機を車両に載せて運行していました。今回、3万円の安価なエンジン除雪機が発売されたので、これを使って新しい除雪車を作りました。走行には、モデルニクスの台車に換装したレールカーのシャーシを使います。パウダ・スノーが多い当地ではこれで充分ですが、積雪が40cm以上では使えません(負荷が大きくなり、スリップして押せなくなるため)。

500m以上にもなったメインラインを除雪するには2日がかりとなります。また、除雪車では難しい箇所(地形や構造物の関係)は、スコップを使って人力の除雪となります。しかし、真っ白な雪原を走行する醍醐味は、かけがえのない体験です。

除雪車の出動

*MOVIE in YouTube*

除雪後の運行シーン

*MOVIE in YouTube*

新プロジェクト

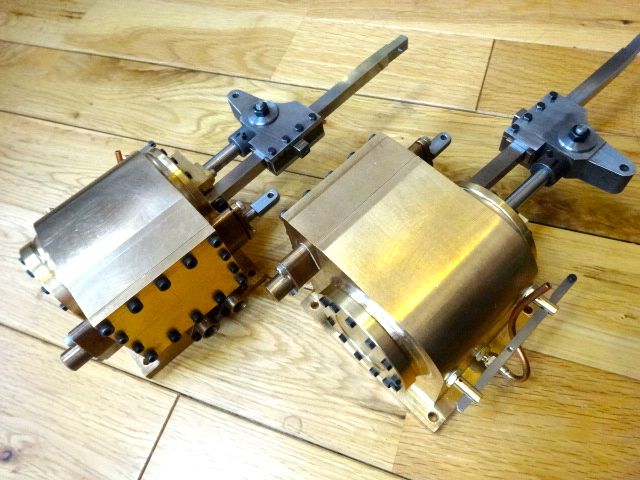

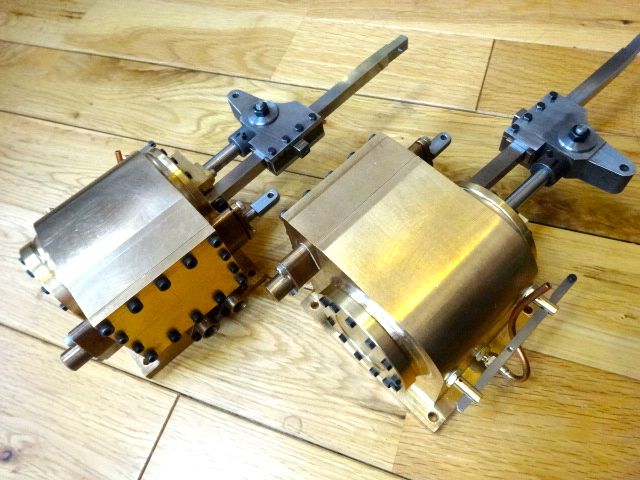

佐藤隆一氏に依頼して製作してもらったエンジン。それから、車輪とフレームなど。これからのプロジェクトです。

といったところで、またそのうちに……。

/☆Go Back☆/