MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

A&B Report

2011年7月号

Late summer has come in Bontenzaka garden and brought the shade under sparkling sunshine.

/☆Go Back☆/

欠伸軽便鉄道梵天坂線(Akubi Lightweight Railway Bontenzaka Short Line)にも、ようやく夏がやってきました。晴天の日中は半袖でいられます(朝夕は長袖の上着が必要ですが)。昨年に比べると、雨期なのに毎日が晴天で、雨は夜だけに降る、という毎日です。樹は幹の低いところからも枝を沢山出しました。特に午前中が爽やかで、景色も綺麗です。

前回のレポートのあと、4月下旬から本格的な線路工事を開始しました。エンドレスの本線の勾配を緩やかにするための土木作業です。この結果、ゲストを乗せてもスリップせずに走ることができるようになり、また非力な機関車でもエンドレスを回ることが可能になりました。この改造もあって、梵天坂線で初めて走るという機関車もいくつかありました。

その後、思い切って本線を延長する工事を開始。線路も発注して準備をしました。それが開通したのが7月の中旬です。また、ブランコを作ったり、駅の建設のために、陸橋を作り始めたり、と木工作も盛んです。こうしてみると、やはり土木・建築系の工作が自分は向いているようです。一方では、冬の間毎日のように走らせていた、小さいライブスチームがこのところやや低調かもしれません。暖かくなったのだから、今のうちにできることを、とつい考えてしまうためでしょう。

このA&Bレポートでは、記録的な意味で主なニュースのみを取り上げています。より詳細な情報は、毎日アップされている欠伸軽便のブログ(Construction in Waterloo)をご覧下さい。

本レポートの写真は、クリックすることで大きなものを見ることができます(ポップアップしたウィンドウはご自分で閉じて下さい)。

動画はYouTubeを利用しています(こちらが欠伸軽便のチャンネル)。

機関車製作部のトップページから、過去のすべてのレポートを見ることができます。

春の線路工事

4月中旬になると、気温も少し上がり(10℃くらい)、外に長くいられるようになりました。昨年開通させた本線エンドレスですが、ところどころ勾配が急で、登りきれない機関車がありました。また、運転手だけならば走れても、ゲストを乗せられない、走ってもスリップしてしまうことがある、という状況でした。そこで、まず、全線の測量を実施。水平器と物差しで線路の高さを1mごとに測りました。そして、そのデータを基に、勾配が3%以内になるような計画を作成。その設計図に従って、地面を掘って線路を低くしたり、逆に土を盛って線路を高くしたり、という調節を行いました。

上の写真の1枚めが、第1期工事の様子。全線で最高地点付近を10cmほど掘り下げる工事で、ここが一番大量の土を掘る必要がありました。2枚めが、第1期区間が終わったところです。また、3枚めは、そのすぐ近くで、線路を持ち上げ、土手を作った第2期工事の様子です。このように、掘る工事の次は盛る工事をして、土をできるだけ近い場所で消費するように計画したのです。

上の1枚めの写真が、土をナベトロで運んでいるところです。ナベトロは久しぶりの活躍でした。2枚めの写真は、最も急勾配だった場所の工事です。ここは難所と言われていました。急勾配を緩和し、そのかわり緩い勾配が長く続く設定になりました。

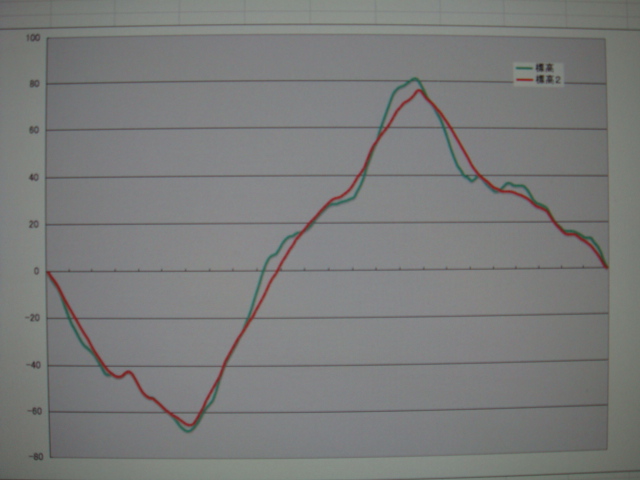

3枚めの写真が、線路の高低をグラフに示したものです。緑がもとの状況、赤が今回の工事の結果です。工事はほぼ毎日行い、1カ月以上かかりました。トータルでは2tonくらいの土を移動させたことになります。完成してみると、やはり効果は大きく、すべての機関車がどちら回りでも走れるようになりましたし、またゲストを乗せて走ることもずいぶん楽にできるようになりました。初心者に運転してもらう場合、急な下り坂はスピードが出過ぎて危険でしたが、これも、より安全になったことと思います。

スペシャル・オープンディ

5月14日に第12回スペシャル・オープンディが開催されました。丁度、桜が咲いている時期でした。まだ庭園内の樹は葉を出していません。メンバはいつものとおり。遠路はるばる、皆さんが梵天坂線に集まりました。

今回は、昨年暮れに建設した32mm&45mmゲージのレイアウト(仮称、オレンジロード)がお披露目となりましたので、小さいサイズの車両が大集合。1枚めの写真は、手前左が、星野氏、中央の赤いシャツが佐藤氏、その右が井上氏です。佐藤氏のジャイロモノレールがこれから走るところです。2枚めと3枚めは井上氏の奇天烈な機関車で、案山子が立っている方はジャイロ・モノレールというかモノホィール、戦艦に翼がついてる方は、飛翔武蔵というスピードカー。もうどこが鉄道なのかわからない領域です。4枚めの可愛らしい機関車は、おなじみの系列で、星野氏作。

佐藤氏のジャイロモノレール1

*MOVIE in YouTube*

佐藤氏のジャイロモノレール2

*MOVIE in YouTube*

井上氏のジャイロモノホィール

*MOVIE in YouTube*

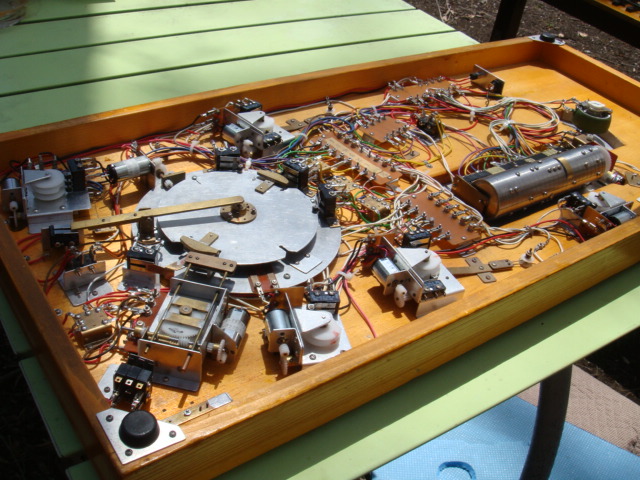

1枚めの写真は、山川氏が持ってこられた自動運転レイアウトで、その裏側のメカニズムが2枚めです。モータでカムを回し、スイッチングを行い、ターンテーブルを絡めた自動運転を実現しています。

5インチゲージのライブスチームも3台やってきました。1台は前回も走った和田氏の縦型ボイラ機。それから、佐藤氏の東洋活性白土協三2号機(3枚めの写真)。そして、こちらも前回に続いて、杉浦氏のボールドウィンB1タンクです(4枚めの写真)。いつも自分一人で走らせている関係で、梵天坂線には、引込み線が不足しています。列車数が多い場合には、やや運転が不便だなと感じることがありました。将来的に改善していきたいと思います。それにしても、天候に恵まれ、楽しい一日でした。皆さん、お疲れさまでした。

梵天坂線の平常運行

梵天坂線はほぼ毎日運行しています。手軽なこともあり、やはりバッテリィで動く電気機関車の出番が一番多くなります。ガーデニングや線路工事、あるいは建設工事のための資材を運んだりすることもありますが、たいていは、ただのんびりと景色を眺めながらエンドレスを回る、という乗り方です。走りながら、次は何をどのように進めようか、と考える時間が楽しいのです。

上の写真の1枚めは、AB10とAB20の重連列車。乗用トレーラは低重心のウェルワゴンです。ナベトロを引いています。2枚めは、久しぶりに登場したデキ3。キットで組んだ機関車で、欠伸軽便の4号機になります。3枚めと4枚めは、9号機のプリムス。花壇の花が咲き始めた頃。今年は庭に大量の種を蒔きました。そのときに上から被せる土を運んでいるところです。

上の写真の1枚めは、19号機のDB81の列車。青い大きな貨車は欠伸軽便で最大のウェルワゴン。資材を運ぶためにも使えますが、乗用トレーラにもなります。2枚めは、これも久しぶりですね、3号機のグースです。ずっと、カーナビを装備していましたが、この写真はそれを外したところです。

3枚めも、久しぶりの登場、ワークディーゼル。これが1号機です。技功舎のキットを組んだものですが、とても小さな機関車です。小型のバッテリィがなかったので、しばらくガレージで眠っていましたが、ネットでバッテリィを購入したので、これからは出番も増えることでしょう。最後の4枚めは、DB81ですが、これは線路を持ち上げた土手の側面に生えた芝を撮った写真です。ここにも種を蒔きました。植物の根が張れば、土手が丈夫になるのではないかと考えたからですが、はたして効果があるでしょうか。少なくとも見た目は良くなりました。

少し長めの動画を撮りましたので、風景(季節)の変化をご覧下さい(下のライブスチームの運転動画と比較するとわかります)。

Kato 7tonを運転

*MOVIE in YouTube*

DB81を運転

*MOVIE in YouTube*

大きいライブスチーム

梵天坂線は勾配があるため、ライブスチームの運転はやや難しくなります(手放しでは運転できません)が、そこがまた面白く感じられるところです。上り勾配では、機関車が力を込め一所懸命走ります。煙突から出る煙や音が、勾配によってまったく違うのです。

写真の1枚めが、一番大きな17号機のJackです。力も強く、逆に音は静かです(動画を見ていただくとわかりますが、線路工事まえで最も急な路線を走っていますが、ドラフト音はそれほど大きくありません)。2枚めは、22号機のForte。欠伸軽便では唯一のC型(同輪3軸)です。この機関車はダイナミックな音を出し、躰を揺すって走ります。3枚めは、15号機のKoppel。4年ほどかけてニイザキモデルのキットを組んだもの。3台とも絶好調でした。

Jackの動画(線路工事以前)

*MOVIE in YouTube*

Forteの動画

*MOVIE in YouTube*

Koppelの動画

*MOVIE in YouTube*

小さいライブスチーム

寒い間は、毎日のように小さいライブスチームを運転しましたが、暖かくなって、ややペースダウンしています。これは、5インチゲージの方が運転や工事で忙しくなったためです。

1枚めの写真は、7/8インチスケールのBaldrigが引く列車。32mmゲージの線路を走りますが、Gスケールよりもずっと大きいので迫力があります。2枚めは、AccucraftのClimax。昨年の新作です。なかなか良い走りっぷりでした。なによりも、このディテールと性能の機関車が完成品で15万円ほどだというのが驚異的です(日本製だったら、たぶん倍でも買えませんね)。

3枚めは、Archangelというメーカが復刻版として生産したMojoという機関車。7/8インチスケールで32mmゲージです。アルコール焚きで、エンジンは1気筒。レトロな雰囲気が漂っています。4枚めは、RoundhouseのRussell。これはガス焚きでラジコン仕様の最新鋭。ラインが入った塗装も素晴らしい出来ですが、なによりも滑らかな走行が素晴らしいの一言。16mmスケールでゲージは32mmです。ここ最近、45mmよりも32mmの機関車が増えています(総量としては45mmの方がまだ多いのですが)。

7/8インチスケールBaldrigの動画

*MOVIE in YouTube*

AccucraftのClimaxの動画

*MOVIE in YouTube*

ArchangelのMojoの動画

*MOVIE in YouTube*

RoundhouseのRussellの動画

*MOVIE in YouTube*

小さい機関車と車両

ライブスチーム以外の小さな機関車たちです。まず、1枚めは、インドのPaul Industrial Company製のZDM1という機関車。16mmスケールで32mmゲージ。インドから売り込みのメールを直接もらい、購入するプロセスが面倒でしたが、珍しい機関車を入手しました。金属製の頑強な作りと、ハンドメイド感溢れる無骨さが良いと思います。ラジコン仕様、サウンド装置付きです。

2枚めの写真は、BrandBright製のBoxerという機関車。レジンキットを購入して組みましたが、非常によくできた親切設計のキットでした。ベルトドライブで力の強い機関車です。16mmスケールでゲージは32mm。3枚めは、AnDel Model製のO&Kのオープンキャブ。中古品で入手したものを手直しし、再塗装しました。これも16mmスケール、32mmゲージです。

インドのZDM1の動画

*MOVIE in YouTube*

Boxerの動画

*MOVIE in YouTube*

ようやく45mmゲージですね。アメリカのOzark Miniaturesの木製キットを組んだカブースです。お伽の国のようなコケティッシュなデザインが秀逸です。ホワイトメタルを多用しています。

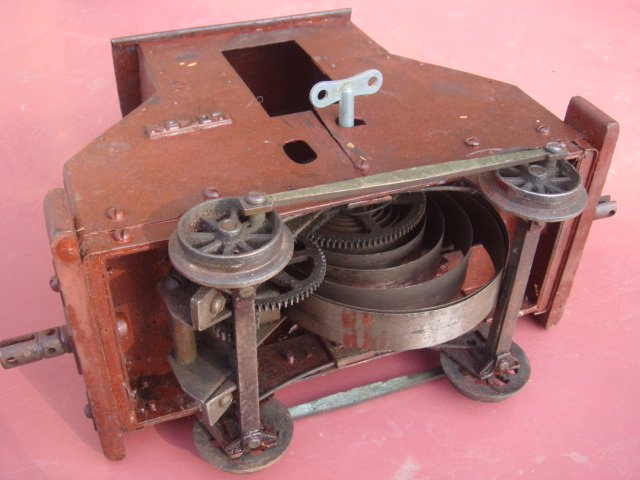

2枚めの写真は、ゼンマイ駆動の機関車のおもちゃ。いつ頃のものか不明ですが、おそらく100年近くまえのものでしょう。製品なのか自作品なのかもわかりません。ゲージは100mm近くあります。また、動輪にサスペンションが効くようになっています。スケールモデルよりも、このような「おもちゃ」が大好きです。

薪割りと薪小屋

家を建てたときに、邪魔になる樹を切ったわけですが、それが丸太になって庭に積まれていました。薪ストーブで燃やすためには、2年ほど乾燥させる必要があります。次の冬には2年になる計算なので、チェーンソーで短く切り、薪割り機で裂いてもらいました。写真のように大量の薪ができましたので、薪小屋を作り、そこに収めました。今まで丸太が積まれていた場所が広く開いたことで、ガーデニング的にも鉄道計画的にもメリットがあります(実は、その場所に作りたいものがあるのです)。

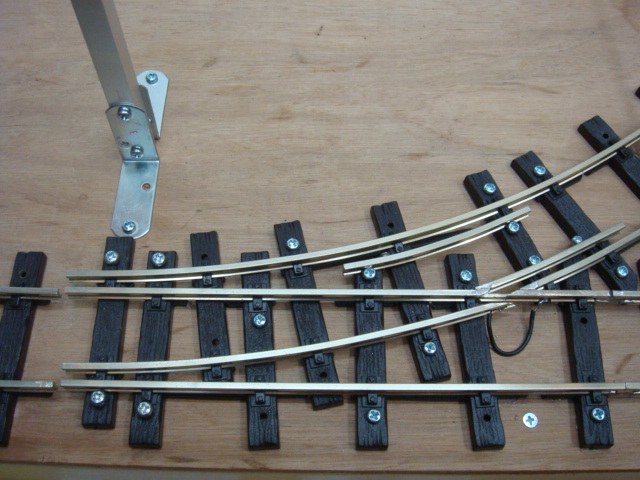

架線集電パイク

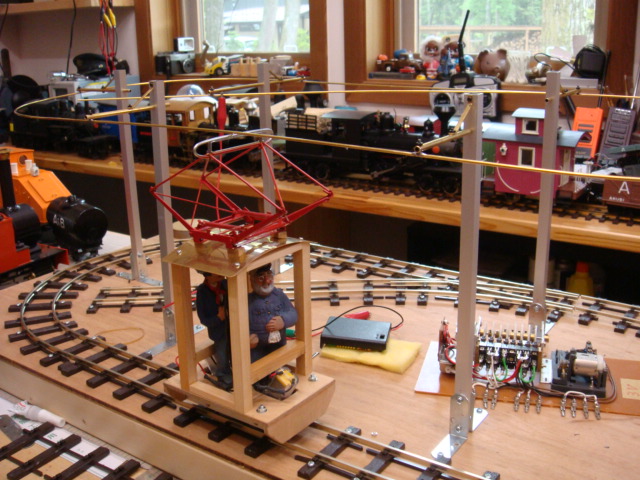

前回のレポートからの続きになりますが、進展は遅く、まだまだ先が長いプロジェクトです(目標は2012年のJAM)。PECO製のフレキシブル線路(32mmゲージ)を使っていますが、それを組み合わせてポイントを作りました(写真の1枚め)。鈍端ポイントです。次に、架線集電を行うため、ポールを製作(写真の2枚め)。機関車には、LGBのパンタグラフを取り付けました。ギアボックスはタミヤ製のもので、モータは2つ。電圧4.5Vで走らせています。

架線集電で走行

*MOVIE in YouTube*

建築工事

ブランコを設置する計画は当初からありました。最初は自然の樹の枝から吊ろうと考えていたのですが、樹が全部高すぎて、低いところに手頃な枝がありませんでした。ブランコというのは、揺れる周期が乗り心地には大切で、低いフレームを作ると、必然的にぶら下がる長さが短くなり、揺れがせせこましくなってしまうのです。今回は、逆に周期から割り出し、2m50cmの高さのものを作りました。長い木材はネットで注文したものです(自家用車では運べない)。今のところ、防水性のロープでぶら下げてありますが、いずれはチェーンに交換するつもりです。

電動工具でずっと欲しかったスライド丸鋸を購入したので、これを作り始めました。やはり工具の威力は絶大で、丸鋸に比べると格段に短時間で精確な切断が可能です。

作っているのは、線路を跨ぐ陸橋です。実際に人が渡れる強度のものを設計しました。一番肝心なのは基礎です。線路を跨ぐメインの4本の柱は、コンクリートの沓石に固定しました。その後は、工作室前で材料を切り、現場に運んで取り付ける、という作業をぼちぼちと進めています。写真の最後のものでも、まだ完成しているわけではありません。階段の一番下のステップがまだですし、床板が張られていません。木工作が終わったら、塗装をする予定です。また、この位置に駅を作る計画ですので、今後周辺にいろいろなストラクチャを建設するつもりです。

ヤード工事

ガレージから線路が出たところ(工作室前)に、ヤード(操作場)を作ることにしました。かつての弁天ヶ丘線で使用していたポイントが幾つか余っていたので、これらをすべて使う方向で計画しました。考えた結果、ここからガレージの反対側へさらに線路を延ばし、ここも将来は本線にしよう、という案が急浮上。さっそくモデルニクスに線路を発注し、待っている間に準備を進めました。

上の写真は、ポイントを増設したところ。新しい引込み線が1本できました。ちなみに、一番右に敷かれている直線は、3.5インチゲージです。全長9mしかありませんが、この9mが、欠伸軽便の庭園鉄道の最初でした。2枚めは、ヤード部分の線路を敷き終わり、記念に赤いサルビアを植えたところです。線路でいっぱいになりましたね。最後の写真では、Kato 7tonが写っています。このサルビアの間を抜ける線路が、この先、ガレージ前の砂利道を横断して、新しい土地へと向かいます。

エンドレス延長工事

ヤードの工事のときに思いついたエンドレス本線延長計画を、早く実現したくて、注文の線路が届いたあとは急ピッチで工事に励みました。これまでのエンドレス(約200m)は、庭園の東側にありました。そのエンドレスの南端に、デルタ線があり、そこからガレージへ引き込まれていたのです。今回は、そのデルタ線の途中から2本の線路を分岐させ、これをガレージの西側へ導きました。そして、ガレージの西側の土地を周回する新線を増設したのです。この結果、300mを超えるエンドレスが完成し、ロングランが楽しめるようになりました。加えて、このエンドレスはダブルリバースで、ポイントを切り換えることで、どちらの方向へも向きを変えることが可能です。また、建物を取り巻いているので、全体が見通せない面白さも出たと思います。

上の写真の1枚めは、ガレージ前の砂利道を横断したあとコーナを曲がる新線(機関車はDB81)。2枚めは、新天地で線路を敷設しているところ(工事車両はAB10&AB20重連)。3枚めが、新線から戻った線路が、デルタ線につながる位置です。ちょうど工作室前になります。ここは建物の南側になりますが、写真でわかるとおり、夏はほとんど木陰です。7月の中旬に、新線はいちおうの開通となりました。まだグレードが低く、徐行運転をしています。今後、測量をして整備をすることになるでしょう。

AB10&AB20を運転(新線を走行)

*MOVIE in YouTube*

駅長と助役

2月4日生まれの助役も、もうすぐ6カ月になります。上の写真は5月頃のもので、まだ小さいとき。現在は、駅長とほぼ同じ体長になっています(駅長がシェルティとしては小振りなためです)。

助役の野望

*MOVIE in YouTube*

助役の躊躇

*MOVIE in YouTube*

助役とグース

*MOVIE in YouTube*

助役とファン

*MOVIE in YouTube*

最近は、駅長と一緒に散歩に出かけます。駅長は2kgもダイエットしたので、この頃は動きが軽くなりました。1枚めの写真では、助役は耳セットをしています。耳が半分のところで折れ曲がるようにテープで矯正しているのです。当地は涼しく、真夏でも気温が30℃以上になることはありません。暑さに弱い駅長も快適に過ごせます。助役は、大変活発で、運動能力が高く、また聞き分けが良く素直です(当社比)。

駅長の挑戦(2月に撮影)

*MOVIE in YouTube*

駅長が助役に水飲みの指導

*MOVIE in YouTube*

駅長が助役に見本を示すシーン

*MOVIE in YouTube*

駅長と助役の朝の散歩

*MOVIE in YouTube*

枕木の小径を行く駅長と助役

*MOVIE in YouTube*

小鳥のさえずり1

*MOVIE in YouTube*

小鳥のさえずり2

*MOVIE in YouTube*

次回の「A&Bレポート」は10月になります。しばらくの間、爽やかな夏を楽しみましょう。

/☆Go Back☆/