MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

A&B Report

2011年4月号

Bontenzaka Garden through the season from winter to spring

/☆Go Back☆/

欠伸軽便鉄道梵天坂線(Akubi Lightweight Railway Bontenzaka Short Line)の長い冬もようやく終わろうとしています(といっても、まだ夜は氷点下ですが)。地元の人の話では、今年は雪が多かったそうです。それでも、最高に積もって50cmくらいでしたので、雪で閉ざされるといったことはありませんでした。この地の冬は、とにかく晴天が多く、雪が降ることは滅多にありませんが、気温が非常に低いので、雪が降れば確実に残ります。しかし、日中の日射で徐々に雪が解け、降雪の数日後には地面が見えてきます。ですから、降っては解け、解けては降る、これの繰返しになります。また、むしろ雪の日の方が暖かいので、つい外で遊びたくなります。

1月と2月は鉄道の運行は無理だろうと考えていましたが、なんのことはない、ほとんど毎日のように走らせることができました。5インチゲージの梵天坂線は、除雪にある程度時間がかかりますが、45mmゲージなどは手軽です(10分くらいで除雪完了)。真っ白な風景の中で走行するのも、また格別です(そのうち当たり前になってしまうでしょうけれど)。

前回レポートで報告したとおり、年末年始に45mm&32mmゲージのレイアウトの工事を行いましたが、その開通後は小型ライブスチームを走らせる毎日で、工作はあまり進んでいません。ジャイロモノレールもお休みしています。古い機関車の修理をしている時間が一番長かったように思います。

このA&Bレポートでは、記録的な意味で主なニュースのみを取り上げています。より詳細な情報は、毎日アップされている欠伸軽便のブログ(Construction in Waterloo)をご覧下さい。

本レポートの写真は、クリックすることで大きなものを見ることができます(ポップアップしたウィンドウはご自分で閉じて下さい)。

動画はYouTubeを利用しています(こちらが欠伸軽便のチャンネル)。

機関車製作部のトップページから、過去のすべてのレポートを見ることができます。

雪国

12月に最初の積雪があって、その後、1月が最も寒かったのですが、しばらく雪は積もりませんでした。雪は2月だと聞いていたとおり、2月から3月にかけて何度か世界が真っ白になりました。雪の朝は、樹がすべて白くなっているので大変綺麗ですが、寒くて外に出る気になりません。日が射して少し気温が上がった頃には、枝の雪が落ちてしまうので、風景はだいぶ変わってしまいます(普通の雪景色になります)。

完全に乾いた粉雪が降ります。積もったところを歩いても靴はまったく汚れません。雪の上で寝転がっても、服は汚れませんし、濡れることもありません。水分がすべて凍っているためで、それくらい低温なのです。さらさらすぎて雪玉を作ることもできません。雪達磨も製作は難しいです。

朝の雪の表面は、上の写真のように、クリームみたいに滑らかです。リスが歩いた足跡がときどき見つかります。そのうち、樹の枝から落ちてくる雪のために、細かい穴が沢山できて、この滑らかさは消えてしまいます。

上の3枚めの写真は、新しいレイアウトのブリッジですが、10cm程度の積雪でも、このスケールでは大雪になります。

電動の除雪機を購入しました。ACコードが少々鬱陶しいのですが、音は静かです。20cmくらいの積雪に適しているようで、当地にはぴったりです。ただ、自走するわけではなく、押すのは人力です。雪を遠くへ吹き飛ばしてくれるだけです。でも、これがあったおかげで、敷地内に道を作ることができ、自動車を表の道まで出せました(表の道は除雪車が来ます)。また、電動除雪車を5インチゲージの線路の上で押せば(写真の2枚め)、列車が通れる幅を簡単に除雪できます。機関車で押すようにすればもっと良いのですが、たぶん動輪がスリップしてしまうでしょう。でも、いずれはこれを使ってロータリィ除雪車を製作しようと目論んでいます。

線路の除雪シーン

*MOVIE in YouTube*

梵天坂線平常運行

比較的暖かい日には梵天坂線を運行しました。2、3周走らせると、運転手が寒くなるので、長時間はできません。上の写真は、19号機のDB81と10号機のインスペクションカーです。動画で雰囲気を味わって下さい。

雪の庭園での走行シーン。

(DB81を運転しながら撮影)

*MOVIE in YouTube*

(インスペクションカー)

*MOVIE in YouTube*

今年初めての5インチのライブスチームは、17号機のJackでした。ライブスチームは水には強いので、雪の中で走らせるのにも向いています(ストーブのように暖かいですし)。でも、準備と後片づけの作業を考えると、寒い日には気が進みませんね。Jackは相変わらず好調でした。寒いためか、インジェクタもよく働きます。力も強いので、急勾配でもまったく問題ありません。動画の撮影をしましたが、デジカメのストラップがずっと写ってしまい、大失敗でした(またそのうちに)。

レディ・マドキャップ

梵天坂線では初めての運転となる13号機Lady Madcapです。ところが、スチームアップしたあと、投炭口の扉の取付けネジが緩み、そこから蒸気漏れが発生。上の写真の1枚めが、そのときの様子です。蒸気でなにも見えませんし、近くは熱いので触ることもできません。こういうときは、慌てずに(まず写真を撮り)、火を落とします(灰受けを外して、石炭を投下)。

写真の2枚めが、蒸気漏れのまえです。ハッチ取付け用の鉄のネジが錆びてぼろぼろになっていたことが原因でした。さっそく、真鍮で取付け金具を作り直すことになりました。ボイラにネジが貫通しているというのは、あまり良くないことですが、実際にはけっこう行われています。ネジが健全なうちは大丈夫ですけれど、やはり錆びる金属は駄目でしょう。

後日リベンジとなりました。この日は、積雪のあとだったので、線路上の雪掻きをしてから走らせました。この機関車は、弁天ヶ丘線でも雪の日に走行したことがありますね。雪の日は、周囲から光が当たるためか、黒い機関車がわりとよく写ります。

蒸気漏れは完全に止まり、とても快調に走りました。佐藤氏製作のドンキィポンプも絶好調ですし、見送り給油機もきちんと働いていました。走行音がとても心地良い機関車です。

Lady Madcapの動画

(運転しながら撮影)

*MOVIE in YouTube*

(ドンキィポンプを駆動)

*MOVIE in YouTube*

スタンダードゲージ

スタンダードゲージというのは、54mmゲージ、交流3線式です。アメリカでは今でもポピュラなゲージで、おもちゃっぽいデザインの機関車が沢山製品化されています。

ホビィルームにスタンダードゲージのエンドレスを敷き遊んでいます。写真の1枚めは、B型凸電機の貨物列車。どれもショーティです。機関車は車輪が大きく、半分はボディに隠れています。2枚めは、ずっと探していた最近入手したマッキーンです。スケールどおりだともっと長いはずですが、それでもこの長さ。豪快に走ります。

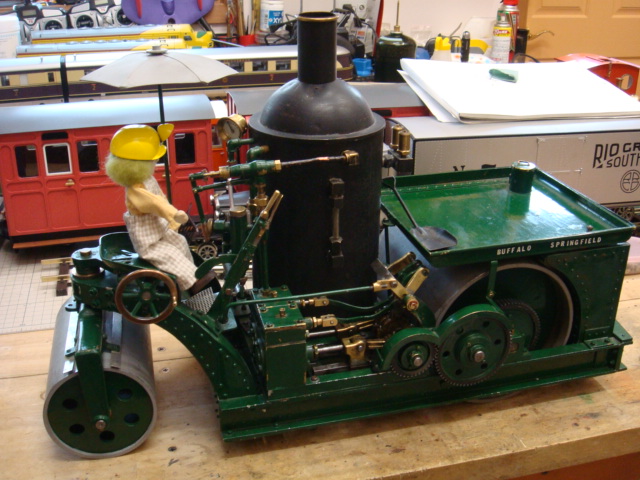

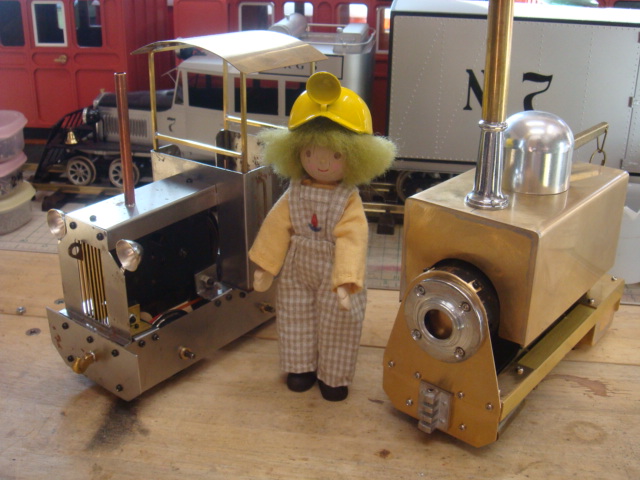

スチームローラ

スチームローラ(蒸気エンジンのロードローラ)の中古品を入手しました。縦型ボイラに水平の2気筒エンジン。スケールは12分の1くらいだと思われます。方々が壊れていたので、少しずつ直しているところです。特に、エンジンのバルブギアに不具合があり、この周辺は大幅に改造を行いました。先日、石炭を燃やしてスチームアップを試みましたが、蒸気漏れが多く、まだ走行には至っていません。2枚めの写真で、黄色いヘルメットの人形が座っていますが、少し小さめ(小学生くらい)です。

スチームローラのエンジンのエアテスト

*MOVIE in YouTube*

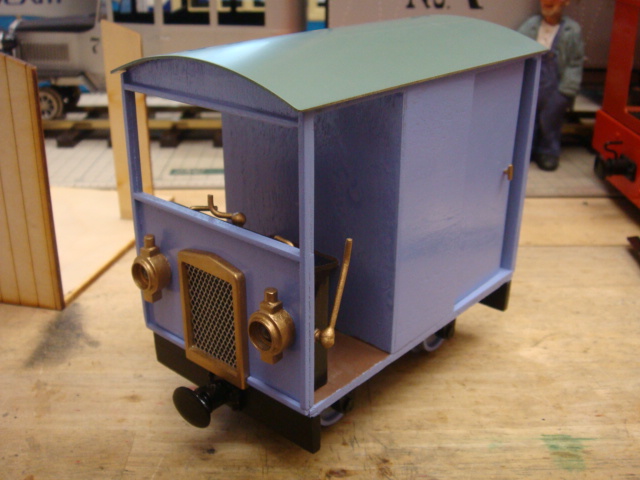

IPエンジニアリングのキット

イギリスの16mmスケールのキット・メーカ、IPエンジニアリングのキットを取り寄せて製作しました。レーザカットされた木製キットは、非常に精度が高く、作りやすい製品でした。

1枚めが、有蓋車と客車(この客車は星野氏からのお土産)、2枚めは7/8インチスケールの客車(車掌車)、3枚めは単端というか、自走する荷物車みたいな車両です。どれもキットは数千円で購入できます。

レイアウト(オレンジロードと呼ばれています)で走らせているところです。1枚めは記念撮影で4両を並べましたが、実際にはこの小さな機関車では3両はとても引けません(1軸駆動のうえ軽量なのでスリップします)。

2枚めは、7/8インチスケールのBaldrig(AccucraftのEdrigに改造キットのボディを被せたもの)が、今回製作した3両の客車を引いているところ。7/8インチスケールですから、13分の1くらいですが、ゲージは32mmです。もの凄く頭でっかちです(強い横風で倒れたりすることも)。18インチゲージの実車をスケールダウンしたサイズになります。キャブの人形が大きいです(Gゲージの倍くらい)

7/8インチスケールBaldrigと客車の走行シーン

*MOVIE in YouTube*

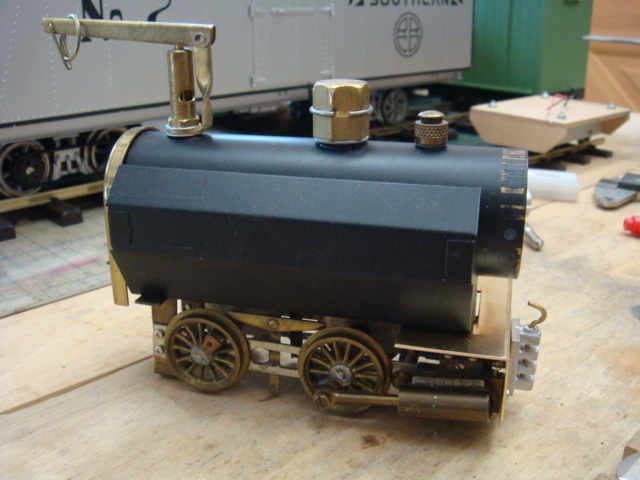

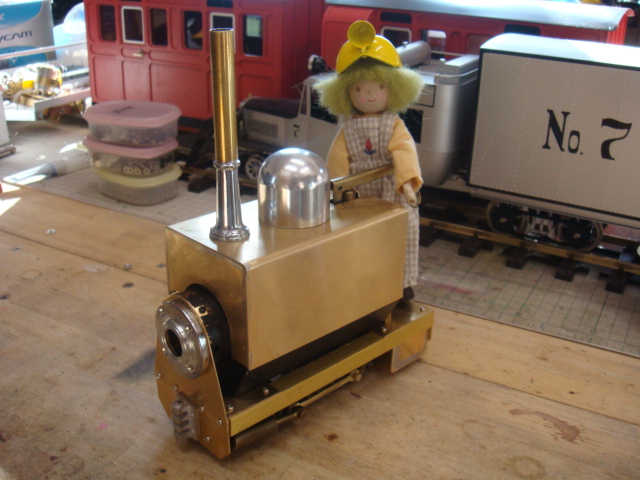

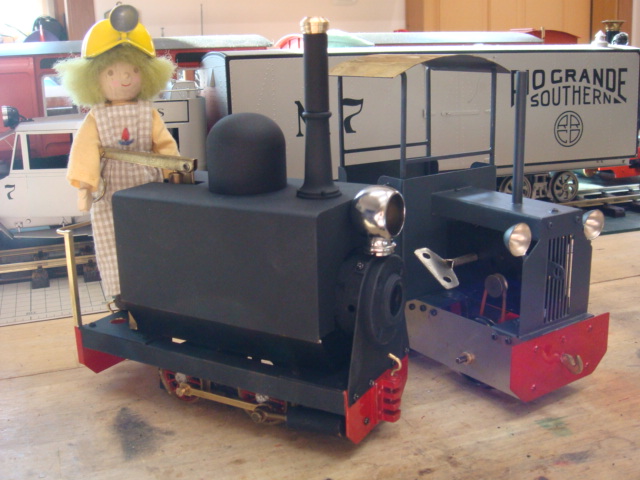

工業機関車

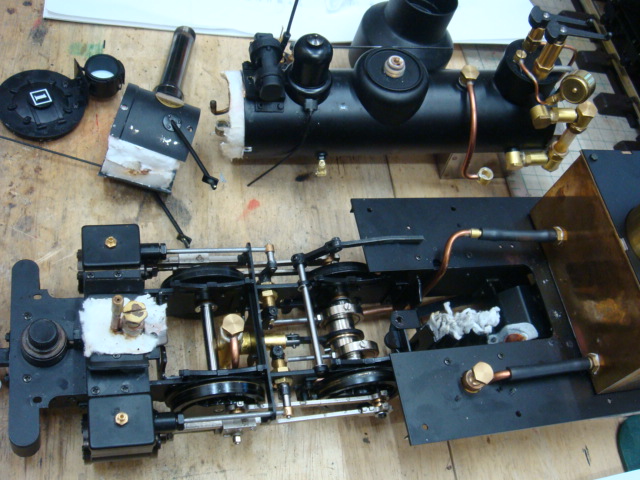

息抜きの自作ライブスチームです。下回りは、オークションで入手したジャンクで、スクラッチビルドのシャーシと首振りエンジン。ゲージは32mmです。カップリングロッドはありませんでした。それに、マモッドのボイラを載せました。これは、以前にダブル・フェアリィを作ったときの余剰パーツです。

シャーシの外枠を作り、四角いサドルタンク(真鍮で製作)を被せました。蒸気ドームはラジコンヘリのマフラ(アルミ製)を切ったものです。3枚めの写真に人形が乗っていますが、このように立って運転するタイプの機関車で、工場内で使われていたものをモデルにしています。

だいたい出来上がったところで、記念撮影をしました。未塗装のときと塗装後です。一緒に写っているのは、昨年製作したゼンマイ駆動のDLです。どちらも、32mmゲージですが、実物の15インチゲージを想定しているので、並べてもバランスが取れます。

この機関車には、アルコールタンクとバーナを作りました。屋外で試運転をしたところ、(寒い日だったからかもしれませんが)コースを半周くらいしか走れませんでした。でも、これくらいで充分でしょう。

小さいライブスチーム

寒い季節だったにもかかわらず、毎日のようにライブスチームを運転しました。このサイズの機関車たちが長い間運転できなかったため鬱憤を晴らした感じです。しかし、さすがに低温のため、ガス焚きの機関車は本来の性能を充分に発揮できません。スチームアップを室内で行ったものもありました。

上の写真の1枚めは、Accucraftのシェイで2機ともミシカル#2です。新旧のタイプで微妙にディテールが異なります。同時にスチームアップを行い、重連運転を試みました。2枚めは、ライブスチームではありませんがAccucraftのグース。バッテリィを搭載し、ラジコンで運転ができるように改造をしました。サウンド装置が搭載されており、エンジン音、ブレーキ音、ホーンなどが楽しめます。3枚めは、かつてオーストラリアのArgyleというメーカが販売していたPhiladelphiaという名の機関車。ボールドウィンタイプの0-4-2です。尾輪のサスペンションを直して走行させました。そして、4枚めはDocksideです。手前が新しくAccucraftから発売になったモデル。奥はワダワークスの古いモデルです(この機関車が欠伸軽便初の45mmゲージのライブスチームでした)。古い方がアルコール焚きですが、新しい方はガス焚きです。Accucraftの新作は、安価なのにディテールもよくできています。

シェイ重連の走行シーン

*MOVIE in YouTube*

グースの走行シーン(サウンドに注意)

*MOVIE in YouTube*

Philadelphiaの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

AccucraftのDocksideの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

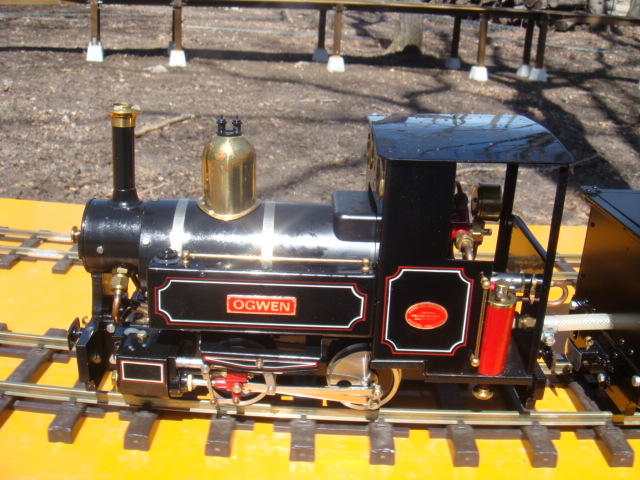

上の写真の1枚は、アスターの9600です。欠伸軽便の在籍車両の中では例外といえるほど大型です。アルコール焚きで、バランスの良い機関車です。2枚めは、RoundhouseのJack。アスターの運材車8両と客車5両を引いて(しかも低速で)走行しています。3枚めは、同じRoundhouseのPamela。古い製品でガス焚きではなくアルコール焚き、しかも炙り式ボイラです。骨董品の部類かもしれません。最後の写真は、Ogwenという機関車です。イギリスで販売されていたようで、古い雑誌などに広告がありました。真新しいデッドストックで入手したものです。ガス焚きの45mmゲージ。ガスタンクは後ろのテンダに積みます。

9600の走行シーン

*MOVIE in YouTube*

Jackの走行シーン(運材車と客車牽引)

*MOVIE in YouTube*

Pamelaの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

Ogwenの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

スチームラインのシェイ

18年ほどまえにイギリスのSteamlineが製造したシェイです。2気筒オシレーチングエンジンは、Osmotorと名づけられたユニットで、エンジン単体でも販売されました。ガス焚きで45mmゲージです。ジャンクで入手しましたが、後部にタンクらしいものがあり、また配管やバルブも必要以上に沢山残っていたため、初めて見たときは、アルコール焚きをガス焚きに改造したのか、と思いました。最近、古いGarden Railway World誌(Steamlineが出版していた雑誌で、庭園鉄道で5インチから45mmまで網羅。最後はGarden Rail誌と合併)を偶然手に入れ、そこにあった広告を見つけました。それによると、最初からガス焚き仕様です。そして、特殊な発煙装置を装備していたことがわかりました。後部のタンクは、発煙装置のオイルを入れておくためのものだったようです。ライブスチームなのに発煙装置が何故必要なのかというと、とにかく大量の煙を出している(高さ1m以上、煙の柱を噴出)写真がありましたので、ようするに「蒸気では煙として不足」ということだったようです。ただ、ネットで少し調べたところ、この発煙装置は不評で、ほとんどのオーナはこの装置を外して走らせている(そうすれば、パワーや走行時間が倍になる)、との記事もありました。

さて、エンジンを完全に分解し、滑り面を砥石で整えました。また配管をやり直し、ボイラから給油機を通し直接エンジンに蒸気が行くようにしました(レギュレータはマモッドの逆転機が兼用)。上の写真では外してありますが、木製のキャブがあります。

ガスタンクが外部に露出しているので、低温ではガス圧が上がりません。室内でスチームアップしてから屋外のレイアウトへ運び、試運転をしました。

Steamlineのシェイのテスト走行

*MOVIE in YouTube*

石炭焚きのシェイ

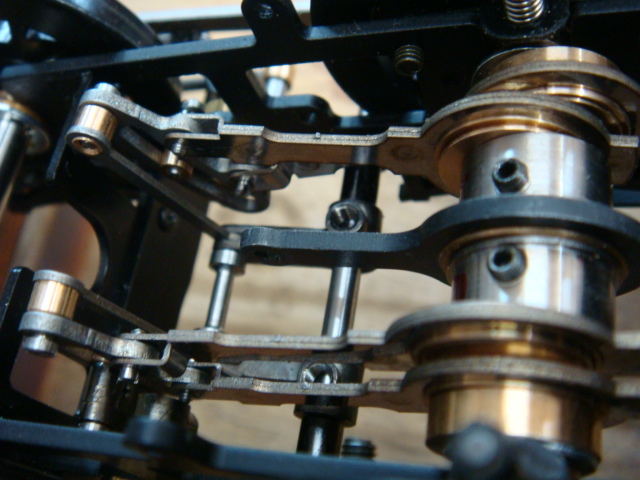

イギリスのお店で中古品として販売されていた石炭炊きのシェイです。ディテールも凝っていて、非常によく出来ています。スリップエキセントリック式で、押した方向へ走る仕組みです。ゲージは32mmですので、今まで運転ができませんでした。整備をして初運転に臨みました。

T型ボイラですが、投炭口は直径2cmくらいしかありません。小さなスコップで、細かく砕いた石炭を入れます。火の管理がとても難しく、消えてしまったら、火室内の石炭を全部出して、最初からやり直しになります。石炭は大きくても細かくても不具合で、2種類のフルイで粒度を調整したものを使います。しかし、走るとさすがに煙が本物ですし、ガス焚きのようなバーナ音もなく、アルコール焚きのような臭いもしません。機関車はやっぱり石炭だな、と思わせてくれるモデルです(欠伸軽便には、このサイズの石炭焚きはこれが2台めです)。イギリスでは、この頃石炭焚きが流行しているようで、製品も沢山出揃ってきましたね。

石炭焚きシェイの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

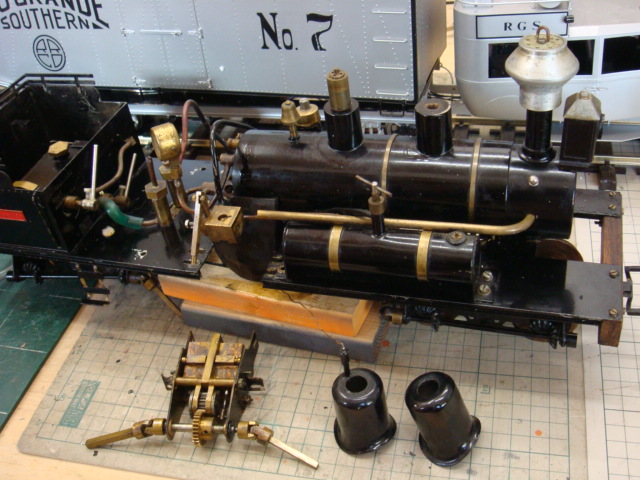

アスターのボールドウィンB1タンク

アスターのボールドウィンB1タンクは、A&Bレポート2009年10月号で紹介していますが、その後、オプションでバルグギアとディテールのアップグレード・パーツが発売されました。バルブギアの方は、スリップエキセントリック式だったものを、正式なスチーブンソン式にするもので、前後進をキャブ内の逆転機で切り換えられるようになります。また、ディテールでは、火室側面やボイラ周辺のパイピングなどが追加されています。

かなり分解しないとバルブギアの改造はできません。作り応えのあるオプションキットです。ボイラを貫通するネジに鉄製のものが使われていて、それが錆びてしまったため、不具合がありましたが、なんとか走行に漕ぎ着けました(現在の製品は、この問題は解消されているそうです)。プロポーションは抜群です。寒い日でしたが、よく走りました。ただ、オプションにあった煙突のファンは、効果がありませんでした。たぶん、寒すぎたからでしょう。

ボールドウィンB1タンクの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

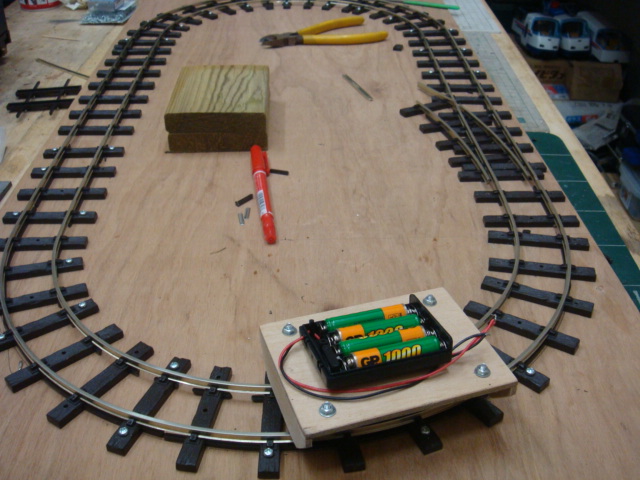

32mmゲージの小レイアウト

屋外のレイアウトに使用したPECO製のフレキシブル線路(32mmゲージ)を使って、小さなレイアウトを作ることにしました。ベニヤ板の大きさは、45×75cmです。

エンドレスだけではつまらないので、ポイントを設置しました。フレキシブル線路の枕木を交互に入れて、写真のように製作。鈍端ポイントというのでしょうか(写真の左の線路を動かして切り換えます)。1枚めの写真で線路にのっているのが機関車(台車だけですが)で、タミヤのギアボックスと乾電池で今は動いていますが、のちのちは集電するタイプにする予定です。

プチ運転会

4月11日に45mm&32mmレイアウトで初めての小運転会を開催しました。ゲストは4人で、井上氏、星野氏、須藤氏、小池氏。それぞれが機関車を何台も持ち寄り、1日楽しい時間を過ごしました。天気も良く、また比較的暖かい日でした。

上の1枚めの写真は、星野氏のOゲージのライブスチーム。2B1ですね。アルコール焚きです。2枚めは、同じくOゲージのBタンクで、須藤氏が製作されたもの。とれいん誌にも何度か登場しています。塗装も綺麗ですし、自作のガスバーナも好調そうでした。そして、3枚めは小池氏の玉電。ずいぶんまえに作られたものですが、走行しているところを初めて拝見しました。雰囲気が素晴らしいモデルです。ボディはペーパ製だそうです。このほか、井上氏製作のジャイロ・モノホィールが注目を集めました。動画をご覧下さい。

井上氏のジャイロ・モノホィールの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

星野氏のCタンクと須藤氏のBタンクの走行シーン

*MOVIE in YouTube*

小池氏の玉電の走行シーン

*MOVIE in YouTube*

駅長

パスカル駅長は、相変わらずです。冬の間はホースの水撒きができませんでしたが、水が出ているとイメージして走っていました。最近になって、実際に水が出せる日が少しずつ増えてきました。上の写真の1枚めは、除雪機で作った小径を歩いているところ。20cmくらいの積雪になると、駅長は歩けなくなります。2枚めは、ソリに乗っているところ。歩くよりも楽なことがわかって、大人しく乗るようになりました。3枚めは、雪の日の散歩から戻ったところです。ピンクのスモックは雪の日のお出かけ用。

こちらは、ホームセンタでショッピングカートに乗っているところ。最近はペット用のカートがあるところが増えました。これも楽だとわかったのか、大好きになりました。2枚めの写真は、シャンプーのあと、まだ濡れているとき外の風で乾かしているところです。このように湿っているほど毛が膨張します。

駅長が雪の朝、のそのそと歩くシーン

*MOVIE in YouTube*

駅長が庭園内の雪質をチェックするシーン

*MOVIE in YouTube*

雪の運動場でトレーニング中

(屋内から撮影)

*MOVIE in YouTube*

(屋外で撮影)

*MOVIE in YouTube*

駅長がしゃべっているシーン

*MOVIE in YouTube*

助役就任

駅長を補佐するため、助役が就任しました。パスカルの弟(お父さんが同じ)で名前はヘクト君です。生まれてまだ2カ月半です。パスカルのまえに駅長だったトーマとよく似ています。クッションで仰向けになって寝ます。運動神経が駅長よりもずっと優れているようです(もっとも、駅長も子供のときは機敏でしたが)。

助役就任初日

*MOVIE in YouTube*

助役の発声練習

*MOVIE in YouTube*

助役の勤勉

*MOVIE in YouTube*

助役の懐疑

*MOVIE in YouTube*

次回の「A&Bレポート」は7月になります。その頃には、梵天坂ガーデンも緑いっぱいになっていることでしょう。

/☆Go Back☆/