MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

停滞ぎみの2月

/☆Go Back☆/

2月は短いですね。あまり寒くはないのですが、もう花粉が飛んでいるようです。小説のスケジュールが文字どおり「殺人的」で、このために欠伸軽便鉄道の業務は停滞気味です。でも、工作は少しずつは進んでいます。

今回は、上の写真にある、マレーを作ったことくらいです。そんなに大した工作ではありません。特徴としては、フレームからボイラからタンクから、ほとんど木製であることくらいです。

停滞気味の言い訳としては、鉄道以外のものに、少々労力を注いでいることで、真空管のアンプを何台か製作しました。これはまた別の話です。真空管が鉄道と今後どう絡んでくるのか、井上昭雄氏の機関車には、真空管が搭載されたものがありましたが、当社の技術力ではちょっと……。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。ときどきこっそり更新されています、こちらもお見逃しなく。それから、少しずつ鉄分が増えている、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<暖冬>

単機運転がこのところ多いAB20です。デビュー後そろそろ2年になります。バッテリィの不具合を解消するため、AB10ともども、メインスイッチを増設しました。バッテリィ部を完全に切り離すスイッチです。その後の効果についてはまだ判断ができません。いずれご紹介します。

1人で乗るには、乗り心地も良く、安定感もあって、大変良い編成です。まず、これを最初に走らせて、線路の状況を見たり、ポイントのスイッチを入れたり、といった保線作業にも向いています。また、持って歩けない重い荷物を運ぶのにも、この低床トレーラは役に立ちます。ボール盤やバンドソーなどを運ぶことがあります。重いものを載せるときは、両サイドに木片などを挟んで、横に倒れないようにしておき、荷物を載せたあとバランスを取ってから、その木片を外します。そういったサイドの安定脚をネジ棒で取り付けても便利かもしれません。

2枚めの写真で、トレーラの前に載ってるのは、ポイント切換機ですが、改造後一度もトラブルはありません。

山茶花の木の下、アーチ橋を渡るところ。橋の手前の2本の樹がもう手摺りよりも高くなりました。その手摺りですが、向こうの高架部まで延長する計画だったのですが、途中で写真を撮るために降りたりするときに邪魔だし、お客さんが走行中に引っかけたりすることもあるので、今のところ見合わせています。

こちらは10号機の単端です。無線カメラを使う機会が減っています。もう少し高性能のカメラに取り替え、また、サーボで上下にも動くように機構の改造もしたいと考えています。最近は、クレーン付き無蓋車を引いています。

<小さなライブスチーム>

忙しいこともあって、5インチで遊ぶのは時間がかかるので、ちょっと一息入れるつもりで、小さな機関車で遊ぶ機会が増えたかもしれません。ライブスチームならば20分か30分。電気で走るものは5分もあれば充分です。

ダージリンは相変わらずとても快調です。このまえ雑誌を見ていたら、実物にもこの型の赤い機関車がいたので驚きました。だいたい実車は青いようですが。

蒸気動車もその後も何度か運転をしています。やや、気温の影響を受けやすいかな、という気はしますが、のんびりと走ります。

こちらは縦型ボイラの機関車。人形の運転手が乗っています。非常に非力なので、貨車はせいぜい1両でしょう。速度もとても遅いです。

最後のものは、LGBで、電動のポータです。この亀の子のライブが欲しいですね。後ろにいるのは、木製キットで作った客車。機関車がアメリカン、客車はブリティッシュで、ちぐはぐです。

<マレーを作る>

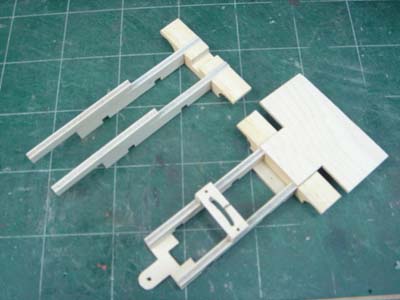

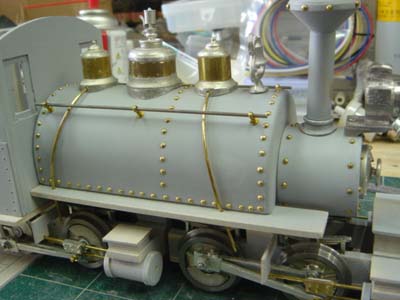

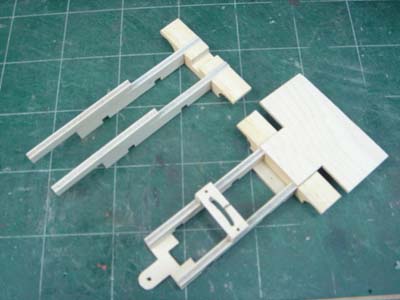

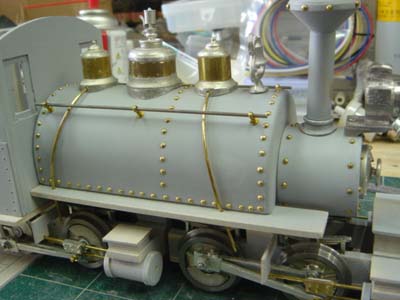

これは、Northeast Narrow Gauge社のロギング・マレー(logging mallet)のキットです。45mmゲージで、スケールは20分の1くらいです。だいぶまえに天賞堂で売っていて、欲しかったのですが、6万円か7万円だったように思います、高かったのでそのときは諦めました。最近、中古品で2万円で入手。さっそく製作することにしました。この会社のキットは、2003年12月に亀の子を作っていますので、レポートをご覧下さい。

特徴は、フレームからボディまで、車輪とロッド以外はほとんど木製である点でしょう。ですから、ハンダづけは必要ありません。でも、かえって難しいといえるかも。木材はすべて組み立てるまえにサーフェイサを吹き付けて表面を整えておきます。

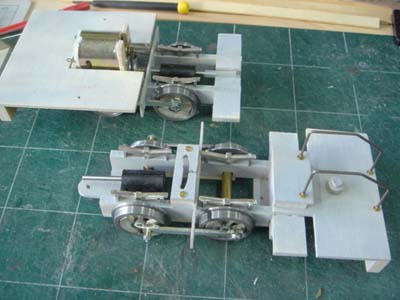

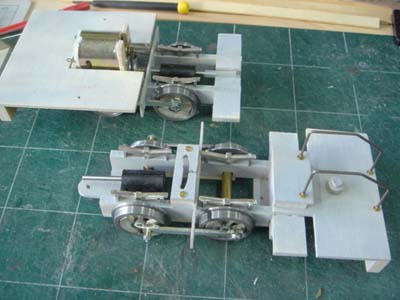

マレーですので、動力部が2台分あります。フレームを組み立て、車輪をセットし、駆動部分を作ります。よほど上手に作っても、走ることは走る、くらいの性能にしかなりません。沢山の貨車を引いて思いっきり走らせる、というタイプの模型ではないようです。

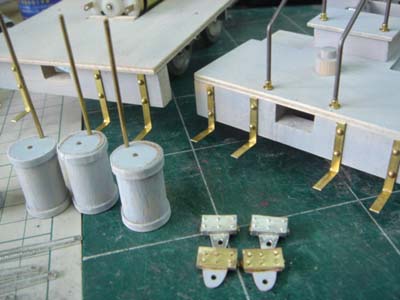

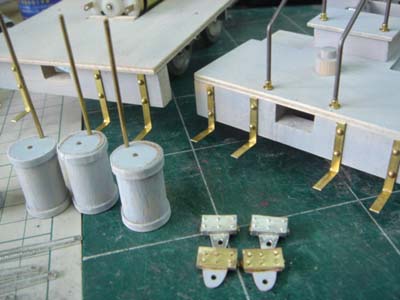

シリンダは木の丸棒に紙を巻いて作ります。バンパのところのL金具もすべて素材から曲げて穴を開けて作らなければなりません。クロスヘッドが2つ足りなかったので、真鍮を切り出し、穴を開けて真鍮棒を埋めてリベットを再現しました。写真の奥がホワイトメタルのもの、手前が似せて作ったパーツ。

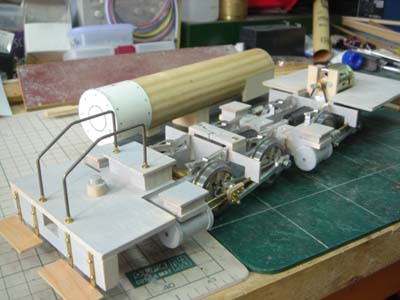

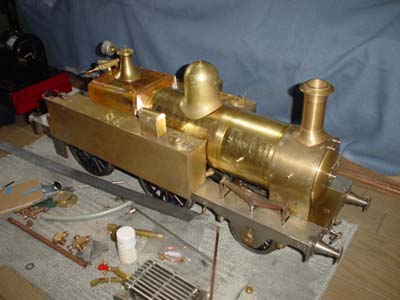

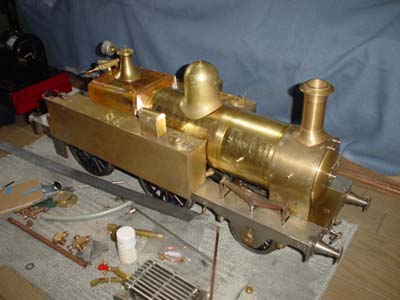

2枚めでは、もう下回りができていますが、ここまでが実は大変でした。奥にボイラが見えます。煙室部分に紙が貼ってあります。

サーフェイサを吹き、サンディングしてから、穴を開けて、小さな釘を埋め込みます。これでリベットを表現しますが、沢山あるので大変です。前面の煙室扉はホワイトメタルです。

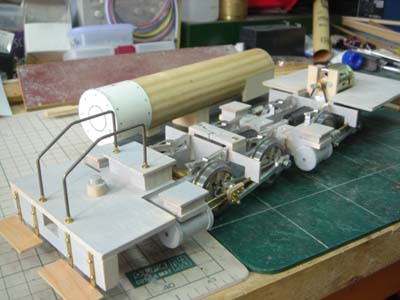

サドルタンクがボイラに載りました。サドルタンクも木の固まりです。積み木みたいです。煙突のダイヤモンドの部分も木製です。ドームはホワイトメタルと真鍮パイプで組み立てます。キャブを作り始めています。

キャブの工作です。1枚の壁に見えますが、窓の穴が開いたパーツがあるわけではなく、角材を組み合わせて作ります。でも、屋根のRはパーツがありました。リアタンクも木のかたまりに紙をコの字に貼って作ります。リベットが沢山ありますね。

サドルタンクに手摺りなどが取り付けられました。ヘッドライトもホワイトメタルです。ここで、気づいたのですが、ドンキィポンプのパーツがそっくり入っていませんでした。このメーカのキットは今回が5つめですが、例外なく2つ3つパーツが足りません。アバウトな会社みたいです。

色を吹き付けました。軽くウェザリングをしています。2枚めの写真に写っていますが、ドンキィポンプもワッシャを重ねて自作しました。それらしく見えるでしょうか。今回は、車輪から集電することを潔く諦め、バッテリィを載せて走る仕様にするつもりです。一応、電池をつないで、リモコンで試運転はしました。

<石炭を燃やす>

さて、暖かい日なので、久しぶりに石炭を燃やしましょう。8号機サファイアがガレージ駅で準備中です。煙突にブロアファンがのっているのが見えるでしょうか。この頃は、この駅の壁面にコンセントを増設したため、ファンもバッテリィは使わず、コンセントにLGBのパワーパックを差し入れて、利用しています。ファンの強さもコントロールできますしね。

AB20が3番線にいますが、さきに走らせて、線路の状態を確認してきたところです。蒸機でいきなり走って、脱線したら大変ですので。

2枚めはレールモータです。今回は出番ではありませんが、ガレージ内で車両の出し入れをした際に出てきました。本来はテンダを従えています。運転はまた今度。そうそう、給水塔のところに階段があって、スタッフが立っています。ポピンジャイに乗っていた人ですね。

今回も快調に走りました。クロスヘッドで動くポンプも、修理・調整をしたあと快調です。不具合はまったくありません。安全弁が吹く半分くらいの圧力を維持したまま運転を続けることができるようになりました。ハンドポンプは最近一度も使っていません。クロスヘッドのポンプだけです。

注文をつけるとしたら、やはり、ブロアをかなり多用しないと、火力が維持できないこと(コースが低速コースであることが原因ですが)。それから、前進のスタート時だけですが、多少もたつくこと(たぶん、バルブのタイミングの問題で、これは最初からです)。バックの方は調子が良いのです。

サファイアで運転しているところの動画がこちらにあります。

<他社からのおたより>

星野公男氏がイギリスへまた行かれました。そのときの写真です。1枚めは、ブルーベル鉄道のLBSC(ロンドン・ブライトン&サウスコースト鉄道)のA1X型でFenchurch。通称テリヤと呼ばれるそうです。イギリスらしい可愛い機関車ですね。

2枚めは、グレートセントラル鉄道のLMSの8Fだそうです。こうしてみると、イギリスの機関車は、レールの幅が広いわりに、車体は小さい、というのがよくわかります。

お馴染み星野邸のこの写真は、ビングの1番ゲージ、ジョージ5世です。星野氏が以前に入手されたものが、電動に改造されていたそうで、今回イギリスのご友人宅に偶然あったメカニズムと入れ替えて、元どおりに直ったそうです。走るところが見たいですね。また、その後ろに見えるのも、今回のイギリスで入手されたもので、ご存じビングの1902年のストーク・レグ。部品類が揃った完璧なモデルだそうです。

2枚めは、星野氏が製作中のメトロ。ボイラのラギングやベルペア火室の覆い、サイドタンク上のトランクなどが作られています。イギリスでいろいろパーツを調達してこられたようです。もう、あっという間に完成しそうな雰囲気ですね。

ドイツのKlaus Wagner氏から届いた写真です。おお、ドイツ型だ(当たり前ですが)、という写真。ご自宅に5インチのレイアウトがあるそうです。車両以外に、ストラクチャも幾つかあって、楽しそうです。

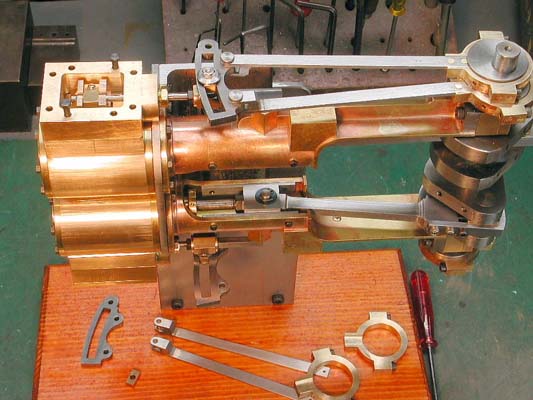

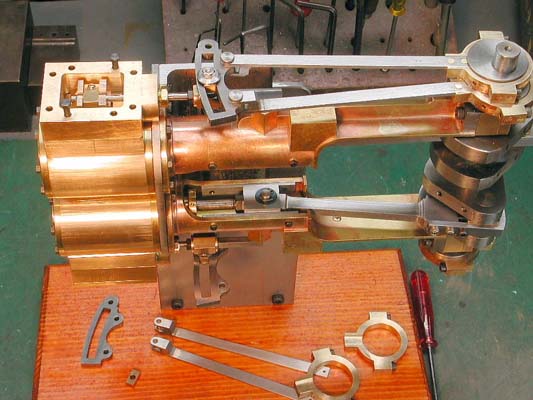

佐藤隆一氏が製作中のシェイの2気筒エンジンです。バルブの蓋が開いています。この部分の調整をされているところです。いつ見ても、気品が漂う作品です。

<レトロなOゲージ>

星野氏のイギリスからのお土産です。ビングの1912年のモデルでLNWR(ロンドン・&・ノース・ウエスタン鉄道)のBlack Prince。Oゲージで、アルコール炊きのライブスチームです。タンクはテンダへ移されています。

SNCFの機関車。これは電動(3線式)のおもちゃ。フランスらしいデザインですね。客車が丸くてとても可愛いです。短いのにボギィになっています。ブリキのおもちゃですが、雰囲気が素晴らしい。いずれも、オークションで入手したものです。

<実車>

近所の公園にこれが置いてありました(今まで知りませんでした)。森林鉄道などで活躍した酒井工作所(SKW)の機関車です。排気のところが特徴的ですね。柵などもなく、中にも自由に入れるようになっていました。

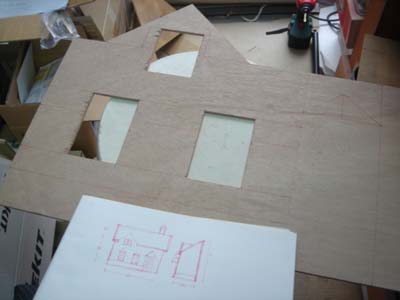

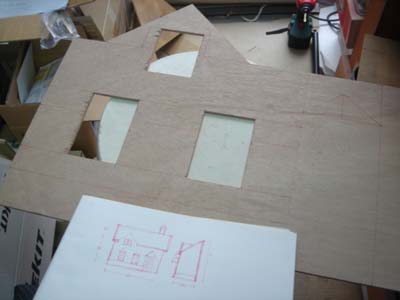

<次なる建築工事>

また、モルタルのストラクチャの建造を開始しました。今度は、少し小規模なもので、背面を作らず、片側のみの(レリーフみたいな)形にしました。置き場所に困りませんし、工作も簡単になります。工作手法はいつものとおりです。前レポートに詳しく書きましたので、そちらをご参照下さい。

のんびり作っているので、いつ完成するでしょうか。暖かくなってくると、屋外の工作がしたくなりますから、好都合です。

<ガーラットが来た>

16mmスケール(32mmゲージ、約19分の1)のガーラットです。イギリスのLoco Box社の製品です。注文してから1年以上かかりましたが、無事に届きました。ガス炊きのライブスチーム。エンジンはオシレーチング4機で、復動です。レギュレータ操作と前後進切換がラジコンで行えます。

前後の走り装置がカーブで首を振るため、関節部分はシリコンチューブで蒸気を送っています。前後の水槽には、ライト用のバッテリィ、ラジコンの受信機およびバッテリィなどが入っています。作りは、なかなか堅実な感じで、おもちゃっぽいのですが、そこがまた良い雰囲気です。

さっそく走らせてみました。エンジンがまだ慣れていないためか、そんなに速度が出ませんが、さすがに4気筒なので、スタートはスムーズでした。どれくらいのカーブが曲がれるのかも、まだ試していません。もう少し慣らしが必要でしょう。

<暖かくなってきました>

さあ、日が長くなってきました。日差しも暖かいです。これからが、庭園鉄道のシーズン。がんばりましょう。

/☆Go Back☆/