MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

小さな建築工事

A Happy New Year!

/☆Go Back☆/

2007年になりました。2001年に着工して以来7年めになります。思えば遠くへ来たものです。傍から見たら、代わり映えがしないかもしれませんが、今年も頑張って遊びましょう。

さて、毎年1月には年次計画を発表しています。そのまえに、昨年2006年の課題を確認しておきます。以下のとおりでした。

1)複数同時運転を楽しめるようなプランを総合的に考える(線路や信号システムなどの整備を含む)。

2)より安定した乗用トレーラの開発を行う(モデルニクスの新形ボギィ台車を使用、ブレーキの装備など)。

3)新しい機関車1両の製作を予定(間に合えば、JAMコンベンションに出展か)。

4)45mmの線路の本格工事(仮構造を撤去して本格構造を再構築の予定)。

5)Lady Madcapの修理(継続課題)

6)ストラクチャの製作(継続課題)

これまで、課題がすべてクリアできた年はありませんでしたが、それでも2006年はかなり良い線いった年ではないでしょうか。6)のストラクチャ以外、すべて実現しています。やり残したストラクチャも、年末に製作を開始し、(今回のレポートで報告しますが)つい数日まえに完成しましたので、3週間ほどの遅れでクリアできています。1)の信号システムは(必要に迫られないこともあって)少々遅れていますが、ポイント切換装置の製作や、デッキのポイント増設などが実現しています。最も困難だと思われていた5)のLady Madcapの修理に成功したのが大きかったと思います。各方面からの支援の賜ですね。感謝。

そして、2007年の課題は、以下のとおりです。

1)動力車を2台増強する:2台とも蒸気機関車の予定。

2)無動力車を2台増強する:貨車か客車かは未定。

3)45mm線を拡張する:円形ではない、エンドレスをどこかに設置。

4)JAMコンベンションに参加:今年は8月10, 11, 12日で場所は東京のビッグサイトです。

5)日工大ミニ鉄道フェスティバルに参加:9月8, 9日に埼玉県で開催されます。

6)ストラクチャ工事:モルタル製の建築物を2軒は作りたいと考えています。

7)広報活動:講演会か、発行物か、それとも……、と思案中。

8)2B1を完成させる:45mmライブスチームです。下回りはもうできています。

9)ガレージ内のヤードの整備。

と、こんなところでしょうか。動力車は15号、16号機になりますね。実のところ20号機までは既に計画があります(笑)。問題は置き場所ですね。弁天ヶ丘線は、基本的にすべての車両を線路上に置いたままにする、というポリシィなので、ヤードを拡張しないと、少々苦しい事態になりつつあります。

さて、本年最初のA&Bレポートですが、昨年のやり残しのストラクチャ製作が中心です。モルタルのストラクチャについては、当鉄道の数少ないオリジナルのノウハウだからでしょう、意外にメールでお問い合わせが多く、ほかに話題がない今回、少しだけ詳しく書くことにしました。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。ほぼ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。ときどきこっそり更新されています、こちらもお見逃しなく。それから、少しずつ鉄分が増えている、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<2007年も相変わらず>

今年は暖冬です。12月も暖かかったし、1月に入っても、暖かい日が続いています。庭園鉄道を楽しむには、冬は良い季節です。ライブスチームが本当は一番暖かくて楽しいのですが、掃除をする頃には寒いのです。バッテリィの機関車は、日が照っているときに、ちょっと走らせて、すぐ片づけられるのが良いです。

9号機プリムスです。イギリスのMaxitrak製ですが、ボンネットの中にバッテリィが収まっています。今のところ一度も故障もなく、快調です。バッテリィもあがらないし、チョッパ音もないし、スピードコントローラがよくできていると思います。どんな形式なのかわかりませんが、リレーの作動音は聞こえます。

もうずっとこの編成なので、そろそろ入れ替えようと思っています。乗用のトレーラは技功舎製の運材車ですが、運材車として活躍させたいので、トレーラを別に作った方が良いかもしれません。

<工事車両>

12号機AB20は重連から切り離され、この頃は単機運転が多いです。一番安定して乗り回せる編成です。

AB20とAB10は、ボディの形は違いますが、メカニズムはまったく同じもので、いずれもモデルニクスの動力装置とコントローラを使っています。バッテリィを2つ搭載していて24Vで使っていますが、このコントローラがスイッチを切っても、コードを外しても、微弱電流が流れるため、直列になっているバッテリィが消耗するので、1カ月も放っておくと、バッテリィの片方がプラスとマイナスが入れ替わってしまう、というトラブルが起きます。

こうなる理由は、コントローラがリモート式だからです。機関車内にコントローラがあり、手許のツマミはリモコンなのです。この方式の大きな利点は、簡単に重連運転に切り換えられること。2台をプラグで繋ぐだけで、片方のリモコンで、両方の機関車を動かすことができるのです。

ということで近々改造して、機関車側にスイッチをつけて、バッテリィの配線を直接カットするように改造するつもりです。ちなみに、極性が反対になったバッテリィは、高級な充電器では安全回路が作動して充電ができませんが、配線を外し、半日ほど放置しておくと、極性が戻るので、それから充電するか、あるいは、安い充電器で10分ほど電圧をかけると、極性がすぐに戻ります。

いつもは人が乗っているトレーラですが、写真のようにパワーショベルを載せて走らせると、インダストリアルな雰囲気でなかなか良いですね。電気機関車は、このように運転手が乗らないで、低速でコースを1周させることができます。カメラを構えていると、本ものの機関車を撮るような気分になります。

AB20が走っているところの動画がこちらとこちらにあります。

<雪景色>

暖かい暖かいなんて言っていたら、1月7日に雪が降りました。午前中に3時間ほど降っただけですが、山の上なので、たちまち5cm以上積もりました。写真は書斎の窓から撮ったもの。信号所が右の方に見えます。

外に出て撮影してきました。気温はそんなに低くないので、すぐにも解けそうな雰囲気です。ロータリィ除雪車を出動させても良かったのですが、解け始めているので、シャーベット状で水っぽく、車両が濡れてしまいそうなので、やめました。

この腕木信号機は、昨年修理をした一番古いタイプです。こういうのを見ると、環境の過酷さがわかりますね。

ストラクチャに雪が積もると、そのスケールの積雪が実感できます。工場の屋根の雪もちょっと解けていますね。この雪は午後にはすべて解けてしまいました。さて、今年はまだ雪の日があるでしょうか。

<ストラクチャ施工(大工編)>

2006年の最後の課題だったのですが、12月には真空管のステレオアンプを3台も組むという暴挙があったため、このストラクチャ製作が遅れました。着工は12月末の最後の週でした。

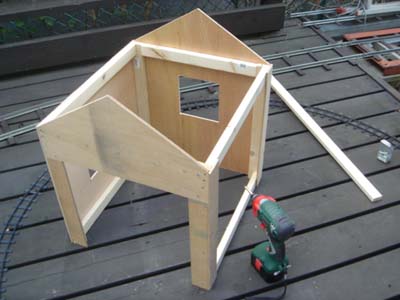

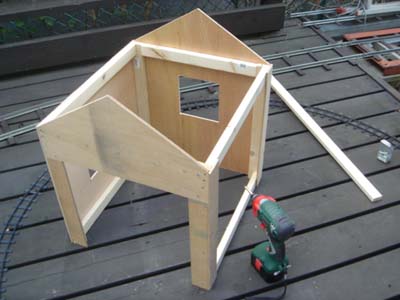

今回、この工法による製作は3度めになります。形は違っても、作り方は同じですので、迷うような部分はありません。最初に、ベニヤを切り、窓の部分を切り抜きます。そして、角材を柱や梁にして、壁を箱形に組み立てていきます。すべて30mmくらいの木ネジを使用。釘や接着剤は使いません。ベニヤは表には出ないので、あり合わせのもので良く、大きさが足りなくても途中で継ぎ足せば良いです。

ウッドデッキの上で作っていますが、ノコギリを使うとき、デッキの床の隙間にノコギリの刃が入るようにして切ることができるので便利です。

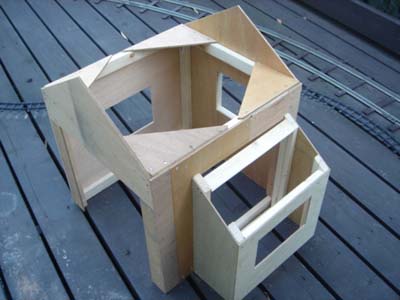

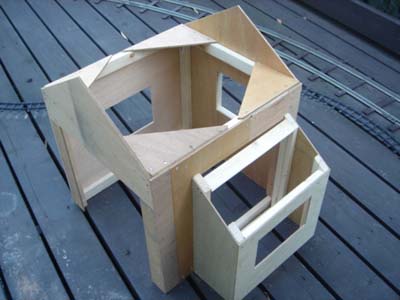

大小2つに分かれています。屋根の三角を切り出した破片を、補強に使っています。壁はこれで完成。

窓枠を取り付けました。これは少々細かい仕事なので、夜に工作室で行いました。10×20mm断面のヒノキ角材を主に使っています。セメダインCを使用。屋外に出すものなので、水性のボンドは使えません。壁にモルタルを塗るので、このときは、窓枠が飛び出しています。ドアの部分も作りますが、ドア自体は壁のベニヤのままです。

屋根を取り外せるように作ります。重くなるので、できるだけ分解できる方が良いからです。1枚めの写真で、屋根の梁が取り付けられているように見えますが、これは、屋根側に付く骨組みを置いて確かめているだけです。後ろのAB20がいるので、大きさがわかると思いますが、この建物は、機関車の車庫としては少し小さいです(その目的で作っているのではありません)。

屋根ができました。手前の小さい屋根は、壁に固定して一体としました。デッキの端に置いて、線路を入れてみました。1/8スケールの車両ならば入るかもしれません。開口部の幅は350mmありますが、高さも350mm程度なので、少し無理があるでしょう。

正面の扉を作って蝶番で固定しました。扉はベニヤの両側に角材を貼り付けて作りました。両開きで、中央に閂があります。

大屋根には、もう1つ小さな屋根をのせました。これは換気のために作られるものです。この時点では換気口はまだできていません。制服の人を立てて撮影。この人形が1/6に近いので、やはり建物は少し小さめです。1/6で作ると、もの凄く大きくなって大変なので、すべて小さめに作っています。

<ストラクチャ施工(左官編)>

ここからが、A&Bのオリジナル工法になります。壁や屋根にモルタルを塗るのです。まず、準備として、ベニヤに短い木ネジを半分埋め込み、そこに針金を取り付けます。針金は少し浮いている方が良いです。モルタルの厚さは10〜15mmくらいにしたいので、木ネジの頭はそれ以下になるように埋め、針金も、それ以下に収まるように張ります。木ネジや針金がぐらぐらしていてもかまいません。ベニヤとモルタルの一体化のためにしているのではなく、モルタル自体の補強が目的です。モルタルの引張強度、曲げ強度は、これくらいの補強で5〜10倍にもなります。鉄筋コンクリートの原理です。

2枚めがモルタルを塗ったところ。ホームセンタで、セメントと砂がブレンドされた「インスタントコンクリート」みたいな名称のものを購入してきます。5kgで400円くらい。モルタルというのは、セメント+砂+水のことです。コンクリートというのは、これにさらに砂利が加わったものですが、今回は砂利は入れません。5kgのセメント(+砂)に対して、水は1kgもいりません。入れすぎないように。一度に混ぜるのは、2kgくらいが良いでしょう。比重は約2.2なので、体積は1リットル以下。つまり、10mm厚にして塗れる面積は1000平方cmですから、300mm四方程度です。早く固まるタイプの早強セメントもありますが、これは施工が難しく、練りにくく、強度も低く、ひび割れが起きやすい、セメントの保存が利かないなど、良いことはありません。趣味で使うときは普通タイプが最適です。

コテでならして塗りますが、素手で粘土を扱うようにする方が簡単かもしれません。強アルカリ性なので、あとで手がかさかさになりますが、数日で直ります。塗る面は、できるかぎり水平にしておきます。エッジの部分は、こぼれないように手で押さえながら、コテでならします。ならしたあとで、石積みなどの模様を適当に入れておきましょう。ちなみに、もの凄く綺麗にならしたいときは、塗ったあと30分ほど置いたくらいに再度コテを使うと良いですが、かなり難しいと思います。

固まるのに1日かかりますから、塗ったあとは動かさずにそっと置いておかなければなりません。翌日以降、この写真のように違う向きに置き直し、次の面を塗ります。難しいのは、既施工の面とのつなぎです。既施工のモルタルを濡らした方がうまくいきます。

大きな面になると、途中で足りなくなり、もう一度モルタルを練らないとカバーできませんが、1時間程度では全然固まらないので、慌てなくても大丈夫です。2時間くらいから、少し動きにくくなります。しかし、たとえば3時間くらい経ったとき、間違いに気づいて、もう一度水をかけて軟らかくしようとしても駄目です。セメントは水が蒸発して固まるのではなく、水と化学反応して固まるのです。間違いに気づいたときは、軟らかいうちに撤去し、それらのモルタルは捨てるしかありません。

もう1つ注意。余ったモルタルを、水に溶いて排水しないこと。アルカリが強いのと、どこかに蓄積して固まる可能性があるためです。容器やコテを洗う分くらいは問題ありませんが、残ったものは、ビニル袋などに入れて、そのまま固まらせるのがベストです。固まれば普通の石と同じなので、有害性はまったくありません。

壁ができて、最後は屋根です。屋根はこの角度のままモルタルをのせました。傾斜しているので、あまり(水が多く)軟らかいとだれてきます。水をほんの1%多くするだけで一気に軟らかくなりますから、慎重に水を加えていきます。

2枚めは、できあがった壁の部分。1日経てば固まっていますが、まだ強度は出ていません。ショックで欠けやすいので、動かすときは注意しましょう。なお、2、3日は、ときどき水をかけてやり、常に濡れた状態にした方がモルタルは強度が出ます。濡れた布を被せておくのも効果的です。日光に当てて乾燥させるのが一番いけません。この辺は、多くの人が誤解をしているところですので、念のために書きました。

いずれにしても、モルタルを塗ることで、屋外での耐久性は格段に向上します。それから、どっしりとして丈夫になります。風で飛ばされるようなこともありません。それ以外のメリットは、まったく個人の主観になりますが、木で作ったままよりは、質感が丸く、軟らかい感じになるというくらいでしょうか。

<ストラクチャ施工(塗装編)>

次は塗装です。塗装は楽しいですね。使うのは、水性ペイント。これが手軽です。シンナを使わないので臭わないし、水で薄めることができますし、直後ならば刷毛も水で洗えます。かといって、乾燥したら(化学反応するので)、もう水に濡れても戻りません。だから屋外でも大丈夫です。

窓とドアをつや消しの青に塗りました。このときは隣接のモルタルの壁にマスキングテープを貼って、境目をカバーすると楽に塗れます。続いて、壁をつや消しの白に。モルタルの面に塗るわけです。壁の下の石積みの基礎部は塗らずに残しました。

塗装対象に「コンクリート」と記されている塗料を選びます。一部の塗料は、アルカリ性と相性が合わないものがあります(最近はたいてい大丈夫)。実物も塗料が剥げているものが風情がありますので、そんなに綺麗に塗らなくても、かえって雰囲気が出るかもしれません。

屋根は赤です。塗装をするときは、塗料が垂れる位置に新聞紙を置くなどして養生をしましょう。垂れないように、と気を遣いながら塗ると楽しくありません。

塗り終わったところです。3色です。木製のときはエッジがシャープでしたが、モルタルを塗ると、どことなく丸くて軟らかい感じになります(微妙に歪んでいるから?)。前から見たところと、後ろから見たところです。さて、どこに置くのでしょうか。実は、今回は場所は決まっているのです。

<他社からのレポート>

ドイツのGerd氏から届いた新年の初運転の写真。ナベトロが新作のようで、10台作って、残りは友人に譲ったとメールに書かれていました。なんというか、驚異的な工作速度。

ライブスチームの大きなコンベンションがSinsheimというところであるらしく、1週間まえから、このようにレイアウトの設営をしていたそうです。ストラクチャはすべてGerd氏お手製のものです。このライブのイベントは室内に長大なコースが引かれるようです。煙を出すものなのに凄いです。日本では絶対にできないでしょう。

いつもユニークな車両を開発されている、いなぎ軽便鉄道から、今回は3軸のトレーラの写真が届きました。1枚めの、機関車の後ろにいる車両で、2枚めが、その足回りです。奥にあるのが床板ですね。台車は、耐震パッドをクッションにして左右のローリングを僅かに許している構造。首を振るために2軸よりも小回りが利き、しかも前後の安定が良い、というメリットがあります。お話しによると、4軸のボギィ車とほぼ同じ乗り心地だとか。

前レポートで新しいプロジェクトとしてご紹介した星野氏のメトロですが、あっという間に、いろいろ仮組みされています。足りない部品はイギリスへ買い出しにいく、とのことで、今頃ちょうど渡英されている頃です。また、お土産の写真(VTR)やお話が楽しみです。

蘇我の石川邸新年運転会の様子を須藤氏よりいただきました。写真は石川氏のC57(3.5インチ、技功舎)です。後方に小さく見えるのは星野氏のエドワード・トーマスですが、ちょっと小さすぎますか。

もう1枚は、大阪の佐藤氏です。お馴染みの東洋活性白土・協三2号機。大阪ビジネスパークでの初運転だったとか。この機関車は2001年に完成して、既に300km以上走行しているそうです。

<ストラクチャ設置>

設置されました。場所はここです。水道のすぐ隣です。

そして、窓からホースを引き入れています。植物があると、急に自然で、本ものっぽい風景になりますね。

はい、もうわかりましたね。このストラクチャは、水やり用のホースリールを収納するために設計されているのです。車庫のような大きな扉は、前面からホースを引き出すため、また、サイドから、ホースの巻き取りレバーを回せるように、この部分が分割されているのでした。夏になったら、もっと緑が生い茂るから、楽しみです。

この1軒の製作費(どんぶり)ですが、ベニヤと木材で約1000円、ヒノキ角材1000円、木ネジ1000円、針金300円、セメント28kg2500円、塗料2000円くらいで、合計8000円ほどかかりました。

<アンティークOゲージ>

ホーンビィOゲージのブリキトイのアンティークです。もう沢山持っていますが、眺めているだけで、なんとなく微笑ましい、という温かみがあります。1枚めは、クレーン付きの貨車。

もう1枚は2両の客車。プリントなのですが、とても綺麗です。ゼンマイの機関車に引かせて走らせるものです。

<ポピンジャイ>

14号機ポピンジャイです。この機関車は、昨年の今頃作り始めましたね。今回は、タンク車を引き連れて走ります。

最近、イギリスの雑誌「Garden Rail」で、このドコービルの7/8インチスケールのライブスチームが載っていました。ポピンジャイにそっくりで、小さいわけです。欲しいなと思いましたが、記事を読んでみると自作品でした。製品ではないようです。OスケールやHOスケールでも、エガーバーン以外では見かけたことがなく、不思議です。

将来は、これと同じ大きさで、ライブスチームが作れたら良いな、と思います。

<今年も楽しく>

2007年も地道に邁進しましょう。

/☆Go Back☆/