MORI Hiroshi's Floating Factory

Model Railroad Workshop

<機関車製作部>

蒸気動車を作る

/☆Go Back☆/

月刊A&Bレポートです。10月ももう終わりですね。欠伸軽便鉄道弁天ヶ丘線は順調に活動を続けております。季節はもうこれ以上にない、というくらい素晴らしい! 庭園鉄道に最適のコンディションです。

今回の主な話題は、古い工作雑誌「模型とラジオ」に掲載された井上昭雄氏の製作記事に従って作った蒸気動車、そして、秋のオープンディの模様です。上の写真は、そのオープンディのときに撮影したもので、夕暮れのなかヘッドライトをつけて走行するシーン。暗いからシャッタ速度が遅くなって、風景が流れて写りました。そんなに猛スピードで走っているわけではありません。

下のバナーの欠伸軽便鉄道の広報部から、「掲示板」と「広報部ブログ」へリンクしています。「掲示板」の方は、地道な日々の活動を写真でつづる欠伸軽便鉄道社長のブログ。できるだけ毎日、数枚の写真をアップしています。一般の投稿もできますので、ご活用下さい。また、「広報部ブログ」は文字どおり広報部長のブログです。ときどきこっそり更新されています、こちらもお見逃しなく。それから、少しずつ鉄分が増えている、一般向けの日記「MORI LOG ACADEMY」もあります。

<秋晴れ続き>

こんなに毎日毎日晴天続き、しかも爽やかさ大盤振る舞いで良いのか、と心配になるほどです。しかし、素晴らしいシーズンになりました。こんなときに庭園鉄道をしなくて何をするというのでしょう(いろいろ雑用がありますが)。

新型トレーラを従えて、AB20が単機で走行。ぐるぐると走るだけで、気持ちが良い。自分の庭にいるのに、遠くへ旅行に出かけた気分になりますね。ただし、最初の一周は、蜘蛛の巣に注意してゆっくりと走ります。さもないと、パンタグラフが蜘蛛の巣だらけになってしまいます。

アーチ橋を渡っているところ。ポイントの切換機をトレーラに載せています。

素晴らしい天気だったので、ついつい長い動画を撮影してしまいました。メモリィが大きい(2Mbくらい)ので注意をして下さい。こちらにあります。

<平常運転>

14号機ポピンジャイも平常運行中。ロッドの整備が不可欠なので、ちょっと面倒ではあります。

1号機のワークディーゼルもまだまだ現役です。この機関車のリレー回路は凄いですね。趣味的といえるほど、よく考えられています。非常にレアな回路ではないでしょうか。

8号機サファイアも絶好調です。むしろエンジンの調子が出てきたくらいでしょうか。この頃では、安全弁も吹かさず、ハンドポンプも使わない運転ができるようになりました。なかなかに軽やか。

2枚めの写真は、ガレージ駅のアッシュ・ピットで灰落としをしているところですが、このときにパンを取り外します。これをまた取り付けるのが、若干やっかいで、もう少し工夫ができないかな、と考えているところ。改造したいのは、そこくらい。ちなみに、アッシュ・ピットは、線路の枕木をグラインダで切断して、ちゃんと穴を開けました。

<蒸気動車の製作(動力装置)>

この蒸気動車は、「模型とラジオ」の1974年4月号と5月号(32年まえですね)に掲載された井上昭雄氏の記事のとおりに製作したものです。今でも、科学教材社で、この素材キットを購入することができます。車輪やピストン、クランクなどが既に完成してますが、エンジンはシリンダに穴を開けて組み立てる必要があり、ボイラもハンダづけか銀ロウづけで製作しなければならないので、まったくの初心者では少々手強いキット(だから、素材キット)です。

1枚めの写真の上がボイラのパーツです。安全弁と蒸気ドームは完成品。両側の蓋もできています。写真の下にあるのは、エンジンの材料です。

井上さんに「蒸気動車を作ります」と電話でお話ししたところ、早速写真が送られてきて、「ボイラに4本煙管を通しなさい」との指示がありました。製作記事のボイラには煙管はありません。煙管というのは、2枚めの写真のとおり、ボイラの中を抜けるパイプで、ここを火炎が通って、熱効率を上げる効果があります。でも、工作は格段に難しくなります。しかし、井上さんのご指示なので、逆らうことはできません。なにごとも勉強、パイプを通すことにしました。

製作記事ではボイラはハンダづけですが、煙管を通すとなると、少し心配ですので、すべて銀ロウづけで製作しました。ハンダづけだと、一度つけたところが溶ける心配があるので、銀ロウづけの方がむしろ簡単かもしれません。なんとか4本のパイプを通して、銀ロウづけが終わりました。ここがボイラ製作では最大の難関でした。

次は、エンジンです。この機関車は、内部に1気筒のオシレーチング・エンジンを搭載しています。押し引きができる複動式の本格的なエンジンです。写真は、パイプと板に穴を開け、そこを爪楊枝で支えて、これからパイプと板の銀ロウづけに挑むところです。

エンジンの工作も佳境で、蒸気の吸排気の溝を作ったりしています(3枚の真鍮板をハンダづけで製作)。エンジンは、最初の板だけ銀ロウづけで、あとはハンダづけで製作しました。やり直しができる、という安心感はありますが、やはり、熱が伝わって、前につけたところを溶かす恐れがあるので、簡単ではありません。アルコールランプが少し見えていますが、これもハンダづけに使いました。

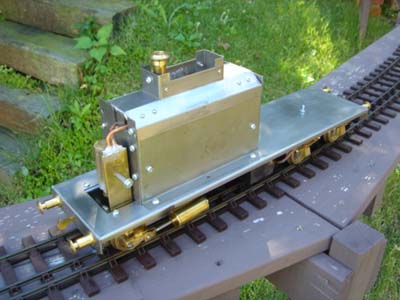

部品が揃ってきたので、シャーシの周囲に並べてみました。手前の左に2本あるのは、ダミィのエンジンです。奥にあるのは、ボイラをすっぽり覆うカバー。シャーシの上に乗っているのは、ボイラとアルコール・バーナです。

ボイラとエンジンをシャーシに取り付けています。エンジンは車体の一番前に垂直に付きます。

2枚めの写真が、ボイラからエンジンへの吸排気管を取り付けたところ。銅パイプを曲げてハンダ付けしました。このパイプを曲げるための道具も今回自作しました。吸気管の途中には、ロスコー式のリュブリケータ(給油装置)があります。ボイラのカバーの内側には、断熱のためにカオウール(アスベスト代替品)という綿のようなものをバスコークで貼り付けてあります。

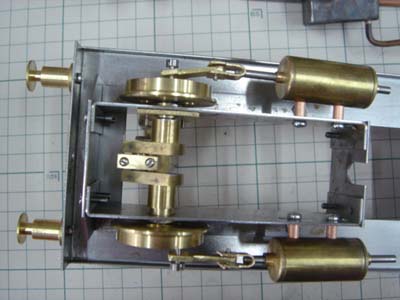

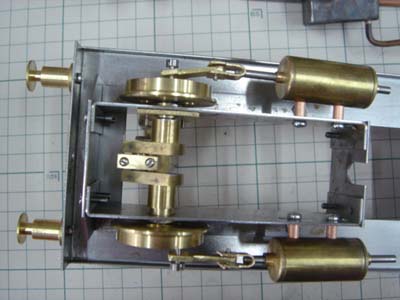

シャーシの下から見た写真。本もののエンジンは1気筒で車体内部に。外側に2つあるのは、ダミィのエンジンですが、ちゃんとロッドで動きます。

下回りができたので、まず、車輪を浮かせて、室内でテストをしました。最初はコンプレッサで運転をして確かめ、つぎに、ボイラのチェックのため、アルコールを入れて火を着け、スチームアップしました。オシレーチングエンジンのバネが一種の安全弁になりますし、レギュレータもないため、安全弁が作動するようなことはまずありません。

室内試験の動画がこちらにあります。

なかなか力強い感じで回りましたので、翌日には、線路の上で走行試験を行いました。非常に快調に走りました。速度もちょうど良く、設計どおりレギュレータなしのままでいくことにしました。

線路上の試験走行の動画がこちらにあります。

<蒸気動車の製作(ボディ)>

普通のライブスチームでは、線路上で走行試験をする段階には、ほぼ完成しているわけですが、この蒸気動車は、ボディが必要で、その工作がかなりボリュームがありそうです。しかし、動力部が快調に走ったことに気を良くして、さっそくボディを製作することにしました。これも、井上氏の記事どおり木と紙を使って作ります。

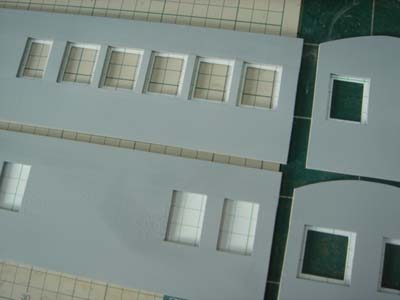

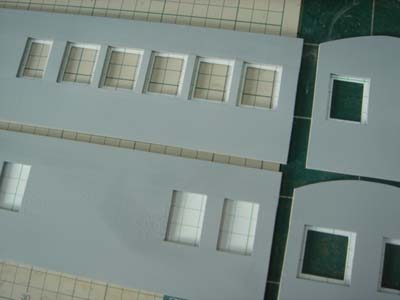

まず、角材を切って、並べて接着。それから、ボール紙を内側に貼って、窓枠分小さく穴を開けます。グレィになっているのは、タミヤのサーフェイサを吹いたからです。つねにサーフェイサを吹きながら作ります。

箱形に組合せ、内側に太い角材を接着して補強します。今回は、角材とボール紙のみ。合板を使っていません。

2枚めの写真は、外側に1mm厚の帯板を張って、ドアなどを表現しているところ。この角材はチークだったと思います。これも、のちほどグレィのサーフェイサを吹いて、目留めします。

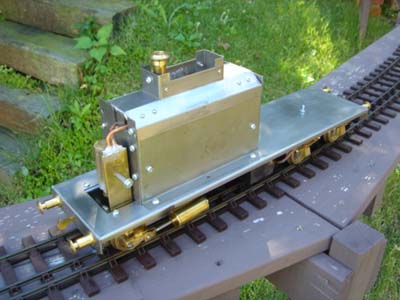

下回りを塗装しました。シャーシは黒。バッファは赤。車輪の中心付近は緑です。ほぼ整形されたボディをのせてみました。フロントにはヘッドライトが付くので、丸い穴があいています。ヘッドライトは、今回は白色ダイオードを使用しました(単3電池を2本搭載)。

次に屋根です。これは1mm厚の真鍮板を丸めて作りました。木で作った方が簡単そうですが、前回のレポートに書いたとおり、丸め機を購入したので、丸めに初チャレンジです。写真のものは、最初の1枚で、これは失敗しました。丸めるまえに四角い穴を開けたからです。糸鋸を使ったり、ヤスリで仕上げるには、板が真っ直ぐの方がやりやすかったからです。しかし、穴があると曲率がいびつになるから、丸めたあとに開けなければいけませんでした。手前は、バッファの頭を銀色に塗ったところ。

こちらが、2枚めの成功した屋根。丸め機が30cmまでなので、前後2分割して作り、最後にハンダづけしました。ベンチレータが4つ並びました。煙突の周囲の四角い穴からは、炎の熱が逃げます。アルミのメッシュを取り付けました。

早速着色です。屋根はオリーブドラブ(つや消し深緑)で、ボディはアイボリィを全体に吹き付けました。

<蒸気動車完成!>

もう1色はスカイブルーです。井上さんが作られたものは、濃い青でしたが、もう少しライトな感じにしました。スイスにいそうな車両になりましたね。これでほぼ完成。あとは、レタリングくらいでしょうか。

約1カ月かかりました。ボディをつけて走行試験です。とても快調に走ります。火をつけてから、圧力が上がるまでが4分くらい。その後15分ほど走ります。なかなか高性能です。やはり、ボイラをすっぽり覆っている構造の効果だと思われます。

この車両は、後ろ半分、車内のスペースが開いています。井上さんの作品は、ここにシートが作られていました。さすがですね。ラジコンの装置を載せるにも最適なスペースです。ただ、レギュレータがないので、むしろ、ブレーキを作ってスピードコントロールをしても良いかもしれません。

走行シーンの動画がこちらとこちらにあります。

本当に良い天気、清々しい季節。こんなときに走らせるライブスチームは格別ですね。

森の中から撮影した走行シーンの動画がこちらにあります。

<他社のレポート>

これは他社のレポートではなく、勝手に今頃気づいたことです。「模型とラジオ」の1974年8月号に、「小さな力持ち豆電関の作り方」という記事を発見しました。井上昭雄氏が書かれたものです。びっくりしました。昨年の11月と12月に紹介した、45mmゲージで人を引いて走る機関車は、この井上氏の記事に従って作られたものだったのです。製作が1975年と刻まれていましたし、寸法も図面のとおりでした。とにかく、なにもかもがすべて、井上さんに通じている、井上さんから発している、かのようです。レストアした機関車を見てもらったとき、井上さんは黙っておられましたが、「そのうち気づくだろう」くらいにお考えだったのでしょうか……。まったく頭が上げられません。今、西が頭、東が足の方向で寝ていますが、気になります。

さて、2枚めの写真は、須藤氏が製作中の8620。これも「模型とラジオ」に40年以上まえに渡辺精一氏が製作記事を連載した有名な機関車。しかし、難しいので、ちゃんと作って走らせた人は(井上氏以外には)いないのではないか、と言われているものです。パーツ提供が井上氏からあり、ちゃくちゃくと製作は進んでいるようです。ロッド周りができたところの写真です。このあたり、もの凄く難しいんですよね。こちらも、そろそろ2B1に着手しなければなりませんね。

シェイの木内氏は、例のユーレイのコッペルを持ってドイツへ出張中です(歴としたお仕事です)。展示会で、このようにディスプレィとして活躍しているのです。しかし、展示品より機関車が目立ってしまわないか、と気になるところです。

星野氏の89mmゲージのC59ですが、キャブの工作が終わって、ボイラの被覆をしているところの写真が届きました。もう少しですね。部屋が機関車だらけです。

大阪の佐藤氏からは、万博公園での運転会の写真をいただきました。5インチの東洋活性白土2号の協三です。運転手さんが、お洒落ですね。

もう1枚は、佐藤氏が製作中のエンジンのパーツ。ぴかぴかです。芸術品のような素晴らしい出来映えですね。さて、どんな機関車になるのでしょうか。

衣浦鉄道倶楽部の明石鉄道を訪問してきました。家から車で1時間のところです。パスカル駅長も一緒に行きました。木立の中を巡る雰囲気がとても良いレイアウトでした。今度の3月で場所が使えなくなり、廃線となるそうです。とても残念です。

コッペルが走っていましたが、どうもOSのものではありません。きいたところ、かのマクセル製だとか。そうなのです、近所のメーカですね。なかなか凝った作りで、非常に出来が良い、という印象でした。今はもう製品としては作られていないようです。

<秋のオープンディ>

10月21日の土曜日にオープンディが開かれました。小さなオープンディはしょっちゅうあるのですが、大勢のお客様がいらっしゃる日で、半年以上まえから予定されていました。素晴らしい天候でしたね。わざわざこのために、北海道からいらっしゃったり、遠方の方がほとんどです。最初に、安全指導をひととおりしてから、いきなり運転をしてもらうことに。皆さん、今日が初めてではないからですが。

AB20もAB10も単機で列車を運行しました。この2台がメインです。明るい南庭園に出ていくと、光が眩しいくらい。

青い長大貨車(ウェルワゴン)は、長いために、線路の捻れに追従するのが難しく、左右に台車が傾くようになっています。ちょっとぐらぐらするかもしれません。もう少し改良が必要ですね。前の客車に人が乗らず、3両目の長大貨車後部に運転手がいるため、客車の後部、長大貨車前部の台車が浮き上がりやすくなります。重量のバランスや速度の変化などと、線路の条件が重なると脱線します。長大貨車の台車取り付け方法に改造の余地がありそうです。こうしたことも、社長が一人で乗っているとわからないものです。いろいろな条件を試さないといけません。

森の中を抜けていくときは、こんな感じです。鬱蒼と茂っているので、太陽はほとんど当たりません。トンネルのようです。

一方、オレンジ色の新型トレーラは、とても好評でした。とにかく安定している、滑るように走る、という感想をいただきました。少しずつですが、技術は進歩しているのです。

トップの写真のとおり、ヘッドライトが点灯して、夜のとばりに包まれるまで、運転を楽しみました。夜間走行は、乗ってみないとわからない、本当にスリリングでミステリアスですよ。それにしても、本当に良い季節ですね。

こんな間隔で走ります。ゆっくりと風景を楽しみながら走ります。普通の運転会とは、そこが違います。

この日は、メインライン上で3列車の同時運転を行いました。追突しないよう、また、平面クロスで衝突しないように運転しなければなりません。

乗ると、振動や音がまた格別。思わず笑顔が零れます。乗る列車が違えば、走りも乗り心地も違います。いくら乗っても厭きません。

一年中こんな良いコンディションというわけにはいきません。だからこそ、ときどき訪れる幸運を楽しみましょう。まだまだ、いろいろ遊べます。次回をお楽しみに……。

社長も運転を楽しみました。日頃乗っているから、特にこの日に乗ることもないのです。これは、列車を回送中のシーン。

<駅長の業務>

駅長は黒いので日に当たるとすぐに暑くなります。木陰を探して一休み。しかし、この南庭園のスターマークは、特別なポジションなのです。

運行する列車を眺めている駅長。追っかけたり、飛びついたりはしませんが、乗せてもらいたいなあ、という顔はします。

<秋の夜長>

ホビィルームです。全然そのままです。ちょっとおもちゃが増えすぎ。掃除もできません。時間を見つけて、なんとか片づけたいと思っているのですが、どうなりますか……。

ではまた来月!

/☆Go Back☆/