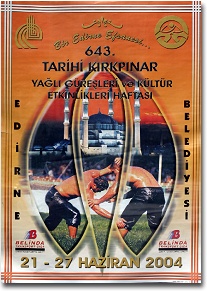

エディルネ市鼓笛隊の演奏で国歌が斉唱され、強風にはためく国旗が掲揚されると、2003年度勝者のケナン・シムシェクが選手宣誓を行います。このころ、スタジアムを埋め尽くす数万の観客は、ある異変に気づき始めていました。

2004年度の大会参加レスラーは総勢1,319名。開会式ではすべてのレスラーが一同に会し、12階級の競技クラスごとに整列してスタジアムを行進することになっています。 |

|

|

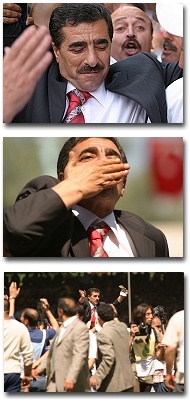

ところが、行進は下位クラスの少年レスラーたちだけで行われ、ものの数分で終了。上位クラスの選手たちが、今年度から採用された新競技ルール(後述)の内容に抗議して開会セレモニーをボイコットしたためでした。

世界中から集まったファンたちの声援や、リーダーシップを取る上位レスラーの懸命の説得により2日目からの大会はほぼ正常化したものの、エディルネの空は荒れ模様、天気予報が大会の波乱を予測しているかのようでした。 |

|

| トルコでも、オリンピック競技である、いわゆる近代レスリングは盛んに行われています。

トルコがレスリング競技で多くのメダルを獲得していることと、トルコ国技としてのオイルレスリングの存在は決して無関係ではないでしょう。近代レスリングと伝統レスリングを区別する目的で、オイルレスリングには「歴史的」という形容詞がつきます。 |

|

|

オイルレスリングにはリングや枠線がありません。スタジアムは元から牧草地だったところを観客席で囲んだもので、サッカー場をいくらか小さくしたほどの広さです。

レスラーはそのフィールドのどこで戦ってもよく、あまり端の方へ行けば審判によって中央へ戻されますが、仮に観客席が無かったとしたら、戦いの場は際限なく広がっていくことでしょう。

試合は競技クラスが同じであればすべて同時に行われ、大会の初日などはフィールド中がレスラーと審判で埋め尽くされます。

応援に来たレスラーの家族は、わが子がどこで戦っているのか探すのも大変です。

逆に決勝戦では、広大なフィールドで戦うたったふたりのレスラーに全観客の視線が注がれるのです。 |

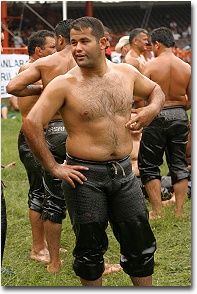

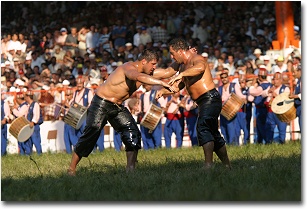

レスラーは水牛の皮で作られた黒い長ズボン(クスベット)を身につけ、大量のオリーブオイルを浴びます。

これこそがこの格闘技の最大の特徴であり、オイルが滑って相手の体をつかむことさえ困難な状態のなか、創意工夫を凝らした様々な技が展開されます。

組み合って間合いを計る姿は近代レスリングのグレコローマン・スタイルに似ていますが、おおざっぱに言えば相手の背中を地面に押し付けるか、体を丸ごと持ち上げて数歩歩けば一本勝ちが決まります。 |

|

|

|

|

競技クラスは12の階級に分かれており、最上級のバシュ・ペフリバンと、その下のバシュ・アルテを除けば、レスラーはその身長によってカテゴリーが分けられます。

組み合った時に美しいからというのが、その理由のひとつです。

古典的で古臭い競技だと思われるかもしれませんが、ドーピング検査もきちんと行われています。

事前の検査で陽性であれば大会に出場できませんし、試合終了後の検査で陽性と判定されれば、入賞は取り消されます。

実際、上位入賞者の周囲でドーピング疑惑が囁かれることは、それほどめずらしいことではありません。 |

対戦相手は同じ階級のなかで抽選をして決めます。相手が決まったら、これから戦う者同士、お互いに手伝いながら全身にオリーブオイルを浴びます。

横一列に並んで手を交差させるようにつなぎ、場内アナウンスで名前と出身地が呼ばれるのを待ちますが、ここで登場するのがマスター・オブ・セレモニー、“ジャズグル”です。

ジャズグルは競技の司会進行を担う大変重要な存在です。オスマントルコ時代の盛装に身を包み、独特の節回しでイスラムに強く根差した講話を織り交ぜながら、神の名においてレスラーを讃え励ます。精神面からレスラーたちの成長を助ける師でもあるのです。 |

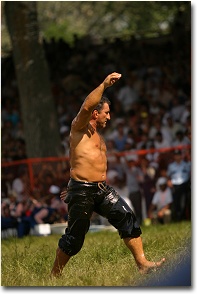

ジャズグルが競技の開始を告げると、レスラーたちは伝統鼓笛隊の盛大な太鼓に乗って一斉に大股で歩き出します。これが“ペシュレフ”と呼ばれる土俵入りの儀式です。

ある者は手のひらで腿を叩きながら、ある者は両腕を大きく振り上げながら、時にしゃがんで神に祈りをささげ、時に対戦相手を讃えて抱擁する。力強く、自信に満ちた勇者の舞です。

最も荘厳な舞を見せたレスラーに、勝敗とは無関係に与えられるベスト・ペシュレフ賞もまた、大変な栄誉です。 |

|

|

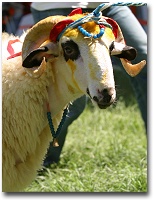

3日間の大会日程の最終日、準決勝戦を前に、会場を興奮の坩堝と化すイベントがあります。世界で最も高価なヒツジの登場です。

綺麗に化粧をし、トルコ石のネックレスをした派手なヒツジが登場すると、会場は期待に胸を膨らませます。これからこのヒツジが競売にかけられ、おそらく世界で一番高い金額で落札されるのです。

レスリング大会の主催はエディルネ市ですが、大会の開催に必要な経費はスポンサーが提供します。

ただしその大部分を占めるのは企業からの広告費ではなく、たったひとりの個人が拠出する寄付金です。

|

|

| クルクプナルの雄ヒツジを最も高い金額で落札した男を“アー”(AGA:大地主,親分)と呼び、彼はその落札金額を寄付金として提供する見返りに、翌年の大会開催に関わるすべての名誉を手にします。

試合観戦中に共和国大統領の隣に座る権利などは、大企業の社長ならよだれが出るほど魅力的なものでしょう。 |

|

アーはオスマントルコ時代の豪華な衣装を身につけ、観客席の一番目立つ位置にいます。

事情を知らない外国人が見れば、彼のことをトルコ国王だと思うかもしれません。 |

|

2005年度のアーの座を勝ち取ったのは、タバコや清涼飲料水の仲介卸会社を経営するKelkit出身の実業家Adem Tuysuz氏。その落札金額、実に300,000,000,000トルコリラ(日本円でおよそ2,400万円)。前年度の3倍を大きく超える金額です。

寄付金の額に比例して祭りの規模が派手になるので会場は大喜び。 |

|

|

|

| 拍手喝さいのなか、アーは地元の名士たちに肩車され、フィールド内を練り歩きます。

手に札束を握り締めているのでまさかと思っていると、やはりバラ撒きました。トルコの最高額紙幣20,000,000トルコリラの札ビラが宙を舞い、周囲は騒然となりました。 |

|

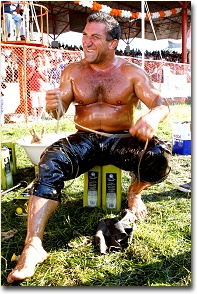

トルコ伝統レスリングにおいて、自他共に許す王者をご紹介しましょう。

強靭な肉体と精神力を武器に、両腕で天を突き雄叫びをあげながら突進する姿は、トルコの英雄と呼ぶのに相応しい勇姿です。

アフメット・タシジが王者と呼ばれる理由のひとつは、彼が伝統レスリング史上、金ベルトを2本保持する初めての男だということです。

伝統レスリングの金ベルトは、その年の優勝者に1年間貸与されるもので、翌年に負ければ次の勝者に譲らなければなりません。

しかし、3年間連続して優勝すると、ベルトを永久に個人の所有とすることができます。

つまりタシジは、金ベルト授与のルールが制定されて以後、初めて3年連続優勝を2回達成しているのです。

優勝回数の合計では9回。650年にもなる伝統レスリングの歴史を紐解けば、8年連続で優勝したレスラーや、26年間王者として君臨したレスラーも存在します。

ただし当時とは競技開催のルールが大きく異なり、タシジの功績が偉大であることに疑いはありません。 |

|

| あまりに強い、勝って当たり前と言われるタシジですが、前回の優勝は2000年です。

このとき「あと1度、全部で10回優勝したら引退する」と宣言しているのですが、常に上位に入賞はするものの、なかなか夢を果たせないでいます。

トレードマークの立派な口ひげを剃り落して臨んだ2004年の大会でしたが、弱冠22歳のレジェップ・カラに敗れ、「ついに引退か」と噂されました。 |

|

ところが2005年の夏、タシジの偉業を讃えてスタジアムの広場に彼の銅像が建てられることになったのです。この知らせを聞いたタシジはうれしそうに言いました。「銅像が建てばセレモニーに呼ばれる。どうせクルクプナルに行くならついでにもう一度戦うさ」

王者アフメット・タシジ47歳。王者以外の地位では決して引退しない。彼のその信念こそ、王者たる所以に違いありません。 |

|

毎年上位に食い込むレスラーのひとりに、ヴェダット・エルギンがいます。戦いぶりが実直で一所懸命なためトルコでは人気が高く、2001年には念願の初優勝を果たしています。

エルギンは2004年の準決勝でタシジに敗れて3位となっていますが、この一戦は大荒れでした。 |

|

|

試合開始から40分間で勝者が決まらなかった場合、レスラーたちは主審の前に歩み出て、それぞれの足首に赤と青のリボンを結び、ポイント戦に入ります。

このとき主審はフィールドではなく、高い位置から双眼鏡で観察し、判定の結果を無線機でフィールドの審判員に伝えます。

つまり、試合の経過が観客からわかりにくいのです。 |

| 緊迫した試合展開とは一見関係がないようなタイミングで審判員が手をあげたり、無線機で交信したりするのですが、そのホイッスルはあまりに唐突に吹かれました。

エルギンの戦いぶりが積極的ではないという理由で3度目の警告が出され、タシジの勝利が宣言されたのです。 |

|

| 唖然とした空気に静まり返った会場は、次の瞬間、嵐のようなブーイングに揺れました。

エルギンとトレーナーたちはこの判定に猛抗議、観客は水の入ったペットボトルを次々にフィールドに投げ入れ、騒動をカメラに収めようと駆けつけた報道陣に当たってけが人が出ました。 |

| 2004年の大会から、競技ルールに大きな変更が加えられました。冒頭に書いた、上位レスラーたちの開会式典ボイコット事件の原因となったもので、簡単にいえば、ルールの近代化です。

これまでにも、競技の円滑化やレスラーの安全を目的とした小さな変更がありました。しかし今回は、1975年に無制限だった試合時間を40分に制限して以来、最も大きな変更といえます。 |

シード制の導入

それぞれの競技クラス内でトップ16のレスラーをAグループ、ネクスト16のレスラー(いずれも成績順)をBグループとし、同じグループ内では対戦できないことになりました。

また、金ベルト保持者および過去3年間の優勝者には別枠でシード権が与えられます。

以前のルールでは、対戦相手がまったくの抽選で決められていたため、早い段階で強い者同士がつぶしあいをしたり、無名選手のまぐれ勝ちで優勝候補が敗退したりといったケースが少なくありませんでした。

その点で見れば今回のルール変更は合理的といえますが、多くの無名レスラーたちにとって上位入賞を極めて難しくしました。 |

ポイント制の強化

これまでのルールにもポイントの概念はありましたが、減点されることはなく、基本的に一本勝ち以外に勝敗を決する方法がありませんでした。

今回からは、40分間戦って勝敗が付かなかった場合にポイント戦に移行し、5分間で取ったポイントの差で勝敗が決まります。

得点、減点とも、高い位置から双眼鏡で観察する主審の主観によって決まるため、レスラーたちの実感とは異なる結果を生む可能性があります。

組み合いが積極的でないと判断されれば減点となり、試合なかばでいきなり負けを宣告されるおそれもあるのです。

なにより、超人的なスタミナで長時間を戦い、疲れた相手の一瞬の隙をついて一本勝ちするといった、伝統レスリング古来のスタイルが通用しなくなりました。 |

| そのほかに、今回から3位決定戦は行われないことになりました。

準決勝で敗れたレスラー2人は、その時点で3位が確定します。 |

|

新しいルールの上で行われた2004年の大会でしたが、優勝したのは弱冠22歳のレジェップ・カラでした。

近代レスリングのナショナルチームに所属するカラは、トルコのレスリング連盟会長による特別な許可を得てこの大会に参加しました。

本来であれば、トルコ国内で開催される年間およそ40の主要なトーナメントのいずれかで3年連続優勝しなければ上位クラスへの昇進はできず、対戦資格も得られません。

今回のルール変更も含め、この特例がレスリング連盟の一部による、伝統レスリングに「新しい風」を吹き込む意図の表れであるとの見方も、大きな間違いではなさそうです。 |

トルコ伝統レスリングの大会に初めて出場した若いレスラーは、たった17分間の決勝戦で王者アフメット・タシジの一瞬の隙を突いて勝利しました。

しかし、試合の行方に注視していた数万の観客の誰も、また、テレビの中継でクローズアップ映像を見ていたファンでさえ、その勝利の瞬間を確信することはできなかったのです。

体勢を崩したタシジの背中がほんの一瞬だけ地面についたというカラの主張に対し、最終的には主審による録画判定で勝敗が確定しました。準決勝から決勝まですべてが判定試合という事実は、歯切れの悪いものであったといわざるを得ません。 |

勝者が自身の勝利を確信し、敗者もまた自身の敗北を自覚する。その瞬間を追い求めたからこそ、夜通し闘って息絶えたレスラーたちの伝説が存在するのであり、この伝説を起源としていることこそが、伝統レスリングの圧倒的な魅力であったはずです。

彗星のごとく現れた若い王者の誕生を、新しい伝統レスリング史の幕開けとして歓迎するファンが少なくないなか、伝統競技の近代化をビーナス像に腕を取り付けるような行為だと批判する人もいます。

不完全であることもまた伝統の一部です。

トルコの国技、世界で最も長い歴史を持つ格闘技はいま大きな岐路に立ち、どこへ行こうとしているのでしょうか。 |

|

|

2005年のトルコ伝統オイルレスリング大会は6月24日から26日まで3日間開催されます。この記事を読んで少しでも興味を持たれた方は、是非一度エディルネを訪れて、ご自身の目で観戦されることを強くお勧めします。

トルコ人と日本人の遠い祖先は同じ。トルコを旅していると、見知らぬトルコ人から親しみを込めてかけられる言葉ですが、この根拠のよくわからない言葉もあながち間違ってはいないと感じさせる何かが、レスリングスタジアムにはあります。

伝統鼓笛隊の勇壮な演奏、レスラーたちを讃える場内アナウンスの独特な雰囲気、興奮の渦に巻き込まれる会場の熱気など、心の奥底を揺さぶる不思議な感覚は、とても文章や写真でお伝えしきれるものではありません。 |

|