就任期間:昭和33年〜49年

今もよく歌われる有名な石川啄木の“初恋”は昭和13年(1938年)の作曲です。

1936年に世界のオペラ・フアンをとりこにした世界的なプリマドンナ 三浦環(たまき)が日本に帰国してコンサートを始めた時にはその専属のピアニストとなり、その後和歌山県で教員をされたのち、1939年(昭和14年)に松竹から高倉彰(あきら)という芸名で俳優としてデビューされました。

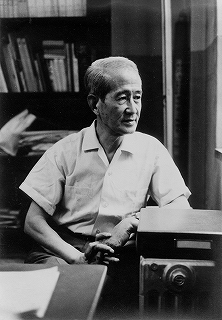

高等部での越谷先生 宗教部 部室にて

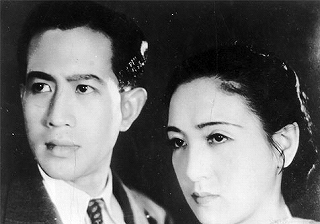

「日本の妻」 監督/佐々木啓祐(1939年) 写真/松竹 高倉彰(越谷先生)、川崎弘子 |

| 昭和14年公開。川崎弘子は、李香蘭、高峰三枝子らと並ぶ当時の美人女優の一人でした。 翌15年にも「冬木博士の家族」で冬木博士役で川崎弘子と共演しています。 |

「暖流」と言う映画では佐分利 信が演じる主人公の良き理解者として、「蘇州の夜」では主演の李香蘭の中国人の恋人役、また終戦直後の「そよかぜ」と言う映画では、主役の佐野周二や上原謙の良き相談相手になってあげる役など、重要な役をいくつも演じてこられました。

因みに、この映画の中で主演の並木路子が歌って大ヒットしたのが「リンゴの唄」です。

本来の越谷先生は、「日本の抒情」を美しい日本語で表現することに終生こだわられた歌曲の作曲家であり、また詩人でもありました。

「長門美保歌劇団コンセール・アミ」というコンサートの中では、朗読家として詩の朗読もされていらっしゃいます。

|

|

||

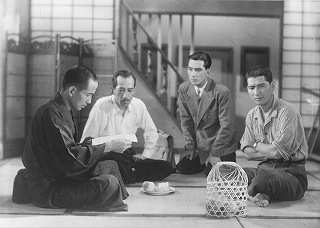

左から、高倉彰(越谷先生)、斉藤達雄、上原謙、佐野周二 映画の中で越谷先生は、上原謙の進路相談に親身になってのってあげる大切な仲間の一人を演じています。 |

左から一人おいて 佐野周二、高倉彰(越谷先生)、斉藤達雄、並木路子、上原謙 この映画の中で並木路子が歌って大ヒットとなったのが、あの「リンゴの唄」です。 |

||

|

|

|||

高等部の中でもただ音楽の教師というだけでなく“作曲コンクール”を主宰され、作曲家の渡辺俊幸氏(21期)が「そのコンクールでは音楽のジャンルにとらわれる事のない自由な感性と発想が尊重されていた。」と言うように、越谷先生が教育の分野で目指していたものが、生徒たちが何物にもとらわれる事なく「自由な感性を養い育てる力を備える」ことであったと伺い知ることが出来るかと思います。 テノール歌手、またカンツォーネの歌手としても活躍されている青木 純氏(19期)は音楽の授業の中で『歌は心で歌うものだ。(技術や技能で歌うのではない。)』また。歌曲の指導を受けられていた時に『歌曲は、歌が主でも、ピアノが主でもない。歌とピアノがフィフティ・フィフティでなければならない。』と、ピアノはただの伴奏ではなく、ピアノと歌とが真に共鳴し協奏してなければならない。と厳しく指導を受けられたそうです。 青木氏がイタリア留学中のフィレンツェのピッツェリアで“中国地方の子守唄”を日本語で歌う事になった時の事、歌い終わって暫く沈黙が続いた後、日本語がわからないはずのイタリア人の聴衆が涙しながら立ちあがって自分に拍手喝さいするのを見た時、歌い手としての基礎が越谷先生によって培われていた結果によるものだと思った。と話しています。 |

|||