就任期間:昭和26年〜52年

JANとはフランス語の“Jeunes”(若く)“Neuveaux”(新しい)“Artistes”(芸術家達)の頭文字をとって、アンドレ・マルローに師事した仏文学者の小松 清氏によって名付けられたものでした。

時代は、大正デモクラシーの自由の横溢した空気とは真逆の方向に向かって急激に変化しはじめていました。昭和7年に5.15事件、犬養毅首相暗殺。そして暴走した関東軍によって満州国が建国。昭和8年に小林多喜二事件。これには主義や思想に関係なく多くの若者たちが違和感を覚え、時代に対するいら立ちと何をすべきか?との焦燥感を強く感じていたようです。

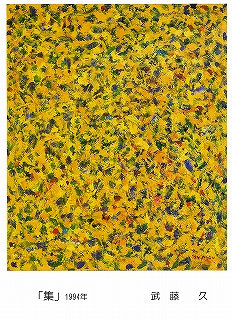

そうした時代の空気の中で、武藤先生達、当時の若手の芸術家達は主義や思想とは関係なく、新しい自由な自己表現の場所を求めるために、既存の価値観や権威などとは一線を画し自分の道を歩んでいました。そうした反骨精神から生まれたのがこの“JAN”の会だったのです。

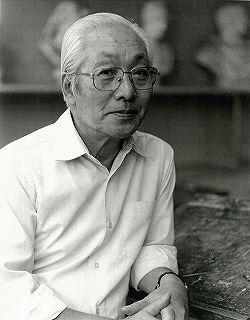

−美術室にて−

Ready先生撮影