中島飛行機の想い出(飛躍の期)

明けて大正十年度は昨年に増して機体生産の方は多忙な年を迎える事となった。中島式五型陸偵は本年度に28機の生産で打切り、合計118機の生産となった。之は発動機の不調や燃料系統の不備等の為めに時々小火災を起した事があったり、又機体も更新の時期ともなって来たので、陸軍では之に替って、仏国のニューポール83型(写真)を採用する事になったが、その為中島式五型は その頃の陸軍機組立工場長は大和田繁次郎氏で海軍組立は安藤千代松氏が工場長であった。知久平氏の令弟の喜代一氏(後の社長)が支配人として着任されたのも此の年であった。 八月十八日の午後その日は日曜日で雨さえ降って居たので尾島飛行場の格納庫内では、機体の整備中であったが、不注意によりガソリンに引火したため遂に格納庫三棟を全焼し、格納中の小川氏の機体だけは搬出したものの会社の機体5機と石橋氏のスパッド3機等は焼失するに至った。石橋氏は来るべき飛行機競技大会に出場すべく準備中のものであって全く気の毒であったが、小川氏の苦労作の1機だけでも助かったのは彼のため大変幸いであったと皆喜んだ。 当時の格納庫は木造のバラック建の実に粗末なものであった。その1棟には馬糧の干草が山積されて居たので火勢は仲々衰えなかった。 その頃の飛行場と云えば当所に限らず、何処も草原であったので、特に離着陸の滑走路附近の草を刈る仕事は大変厄介であった。此の干草は馬糧として陸軍に納入されて居たものだ。現今ならトラクターを使用すれば良いだろうが、当時は草刈器を馬に曳かせて万辺なく往復すると云う仕組であった。 秋には帝国飛行協会の航空思想宣伝映画として『悪夢』の撮影が当社を中心にロケーションが行われたが、之は当時の協会長の長岡外史中将を中心人物としてその娘と飛行機技術者とのロマンスを扱い、航空機発展啓発に資する為のもので、工場内に於ける製作状況から、飛行場に於ては水田飛行士等の協力のもとに当時としては実に珍らしい航空宣伝映画が完成されたのであった。 之に就いて私の友人の松岡君がその後当社に就職してからの話で、彼がこの映画を大阪で見た時は、この映画が太田の工場で撮影されたとは知らずに観賞して日本にも、かくも多量生産して居る所があるだろうかと驚いたそうで、之は多分外国でのロケーションか、又はセットではなかろうかと思ったと云って居たが、彼が太田へ来て始めて之を知って非常に感心して居た。その位、機体の多量生産というものが珍しかった時代であったのだ。勿論写真と云うものは実物より広壮に写るものだが、先づこの映画は当時のものとしては上出来のものであった。 さて今一つ今年のニュースを紹介致したい。現在では試作機に搭乗するには必らず操縦者は勿論のこと、同乗者も落下傘(パラシュート)を着用又は装着しなければ搭乗する事が出来ないことに規定されて居るが、当時はまだ我国に於ては落下傘等を使用せず、落下傘その物がまだなかった時代の事とて、皆んな丸腰で搭乗したものであった。それでもし飛行中に機体に異変が起った場合は当然機体と共に心中するより他はなかった。而かも現今の飛行機とは違いその頃の機体は、先づあらゆる乗物の中では一番危険な代物とされて居たので、之に乗るのは全く命掛けの命知らずであった。私達も同乗する時は、それこそ覚悟の上で乗ったものであった。 そんなに危ないなら乗らなければ良いではないかといわれるだろうが、人間と云うものは左様なものではない。皆な火遊びしたいのが通有性だから、一か八の勝負と思ってやって見たくなるものだ。 さて私も飛行機が滑走して離陸すると、もう親念の眼を閉じて天運を待つ思いだった。正直な所乗る時は元気が良かったが、飛び上ったが最後心配が先に立って、早く下りて呉れないかという思いが一杯で、気持ち良く落ち付いて景色を眺める等とんでもない事であった。飛行機が着陸姿勢に入ってそれから地上にトンと車輪が着くと「ヤレヤレ今日も助かった」と実にホッとしたもので、突風はおろか、一寸した横風に逢っても事故が発生する程不安定なものであった。発動機の馬力が弱く設計が幼稚であったので、かろうじて機体を空中に浮かして居るという状態で昨今の機体とは比較にならないのだ。 さて此の年になって我国でも落下傘を使用する事になったが、此の為落下傘の取扱いや降下の講習があるので、当社からも誰か出席せねばならない事になった。さて落下傘降下の実技訓練に出席を申込む勇者は誰かと甚だ興味が持たれた処、会社の自動車運転手で東北人の日野君が志望する事になった。彼は東北なまりのズーズーだったので自動車の事をヅンドウシャと発音するので彼の事を日野と云わずにヅンドウシャと皆云って居た。 彼はその性実にガムシャラ男で乱暴者として自他共に認めて居た男であった。当時の落下傘が百パーセント開いて呉れるか如何かは、飛行機に乗るより尚不確実で不安な時だったので、私達は彼の勇気に敬服せざるを得なかった。然し彼は遂に此の困難な貴重な任務を無事に果して会社に帰って来たが、彼はその特技を興行的に利用する事を考えて、その後会社を退職して飛行機上の曲芸師となって落下傘降下をしたり、又飛行中に座席から翼上に出て這い廻り、機体から縄梯子でブラ下ったりの芸当を売り物として興行して歩いた様であったが、その後彼の消息を聞かなかった。当時此れで結構商売が出来たものであった。兎に角、此の時代には狂人奇人連中が集って居たので之等の話題を一々取り上げたら際限のない事である。 四月には例年の如く観桜会を催すことになって知久平氏から、今年は埼玉県熊谷の荒川堤に行けとの話が出たが、現在の様に汽車もバスもない頃の事とて皆どうして20Kmの道を出かけたものかと心配したが、知久平氏は自動車で行けと云われた。何しろ当時はまだ自動車が甚だ少く田舎では珍しい時の事であったが、知久平氏は『関東にある自動車を全部集めて来い』と云われた。之は大変な事だ、然し知久平氏のかかる奇行と云うか、太っ腹で人の意表に出る行動を良く知って居る私達は何とかして之を実現せねばならないと決心した。時を移さず四方八方に人々が派遣され借り集められた自動車は、乗用車、トラック、新旧種々雑多な物であったが、兎に角50台余をどうやら集めて出かける事になった。当時として50台の自動車の花見行列といえば全く天下一品の壮親で之を見る者、聞く者をしてアッと云わせた。 此の年十一月四日に政友会総裁で時の首相原敬氏が近畿党大会に出席の為、東京駅改札口近くに於て兇漢中岡良一の為め右肺部を刺されて死去した事件と、十一月二十二日の福岡の炭坑王、伊藤伝右衛門そ人の棒子(柳原伯妹)がその愛人の宮崎竜介氏の許に走り去った事件は共に最大のニュースとして取り上げられた事を付け加えて置き度い。

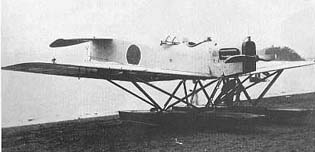

大正十一年度に入ってからも引続きロ号甲型水上偵察機、甲式二型練習機、甲式三型練習機等は生産されたが、海軍ではロ号甲型の代機として昨年より十試水上偵察機が計画されて居たが、設計図面作成に就いて、その促進の為め当社より応援を出す事になって、佐久間一郎氏や高嶋吉男君が横須賀工廠に出張する事になった。此の十試水偵は海軍が英国設計技師フレッチュアー氏を招聘して設計されたものであったが、その後之が試験飛行の結果は離水も甚だ悪く(見た人の話に依ると、遥か沖合まで滑走したが離水しなかったとも云って居た)その後改造も行われたが、性能も思わしくなかったので、遂いに本機は日の目も見ずに不採用となった。之に就いて私達は大正七年頃当社の飛行機が仲々飛ばずに苦労した事を思い合せて、先進国の有名な設計家でさえ今頃飛ばない機体を造るものだと過去の苦労が身に滲みる思いがした。 当社に大正十年末ブレゲー一四型(B6)ロールスロイス360馬力装着の機体が参考資料として輸入されて来たが、機体各部は部品として来たので、之の組立を正月早々より開始する事になった。之は今春三月十日から東京上野で開催される平和博覧会に出品する事に予定されたもので、本機は我が国では最初の準金属製機体で胴体は『ジュラルミン』管の『ガーター』組で結合には軟鋼飯製の金具が使用されて居た。翼類も支柱、小骨は『ジュラルミン』であったが、私達も初めて『ジュラルミン』と云う軽金属の存在を知ったのであった。(博覧会では軽銀号と呼ばれた。下の写真)   当時に於て機体の主要部が金属で構成されて居る事は全く我が国に於ては珍らしい事であった。それで博覧会場に於ても『ジュラルミン』に就いての説明が主となって今後の機体は凡てこの材料が使用される様になる事が強調されて居た。出品展示の際には、胴体の片面は外皮を張らずに機体の内部の艤装が見える様にし、又翼も片翼だけは内部構造が見られる様に之も外皮を張らなかった。此の為め一般の人々に飛行機と云うものの正体を詳細に認識せしむる事に成功して甚だ人気を呼んで、金牌を受領したのであった。 此れが刺激となって我が国でも初めて住友が本格的に研究に乗り出すことになり、後日『住友ジュラルミン』として国産品が出来る様になった。 尚本機のプロペラーは十字型(四枚羽)の木製で、又燃料油槽はゴム板でその外部が金網で包装されて防弾の役目をする様になって居た事も私達には珍らしいと思われた。 次に先に述べた様に十試水偵が不採用となったので、海軍では第一次世界大戦の際に活躍したドイツのハンザ・ブランデンブルグ水上単葉偵察機(イスパノスイザ200馬力装備、下写真)を急遽造 当時は海軍部内に於ける機体の製作は横須賀の船越にある横須賀海軍工廠造兵部内で行われて居たが、試作研究等は主に東京築地の研究所であった。翌大正十二年九月一日の関東大地震の際、此処も震災に逢い当研究所もその後は横須賀の追浜及び霞ケ浦の航空技術廠となった。 さてハンザ単葉機は低翼で胴体並びに浮舟は合枚張りの双浮舟で私共には此れも珍らしい型式のものであった。私は二月四日から築地の方へ出かけて、図面作成の応援をしたり、又此の機体を当社で作る事になって居たので、製作準備上の問題等の連絡に従事したのであった。当時この研究所の主任は横田博士であって大変親切に便宜を与えられたのであった。 四月中句に入って会社の春の慰安会は東京上野の平和博見物と決ったが、私達野球部の連中は足を延して横須賀の代表チーム赤心倶楽部及び海兵団チームと試合する事になった。グラウンドは軍港を背にした海兵団の運動場で行う事になったが、何がさて私達のメンバー中には群馬県生れの永島、金子、長谷川君等の海を間近に見る事も珍らしく且つ数隻の軍艦が直ぐ背後に控えているので試合中にも背後の軍艦が大変気になる様子で、後許り振り返って居るので私も之には全く閉口したものであった。それに試合が終ると一目散に彼等は海辺に走り去ったので不思議な事と思って聞いて見たら海水がどの位辛いか舐めて見たと云うので後々まで笑い草となったが、実際海水は塩辛いと云う事は誰でも聞いて知っては居てもその程度はやはり実物を舐めて見ない事には知り得ない事で一概に彼等の事を笑う事も出来ないであろう。おそらく此の経験は他人には話さぬだけの事で実は皆んな自ら実験して居る事と私は思って居る。 私達は軍隊との試合は初めてであったが、海兵団チームの監督は彼等の上官で彼は打者に対しても『三塁打を打たにやいかんぞ!』と号令して居たのには驚いた次第であった。万事が軍隊式だ。 五月一四日から伊勢崎の華蔵寺公園グラウンドに於て県下初めての実業野球大会が群馬新聞社主催に依て開催されたが之は県下の都市対抗的な色彩で全前橋、高崎、桐生、伊勢崎、舘林と我が雄飛が出場する事になったが、伊勢崎との決勝戦に優勝する事が出来た。之が雄飛として社会人大会に出場した初めての事であった。(右写真:中央が中島知久平氏、左に栗原氏、右に佐久間氏、前列左が斉藤昇氏) 八月に入って海軍では更にアブロ陸上練習機(下写真)を当社に於て製作する事に決定を見た。この機体は英国に於て設計されたもので空冷式ローン110馬力を装備して、当時の練習機 その当時我が国にも或は翻訳された文献もあった事と思われるが、市中に之を探し求める事は私達の分際では不可能だし、又会社にも何の参考資料もなかったので、会社では勝手な用語が次から次ぎと作られて行った。 当時社内に於て使われて居た用語の一例を示すと、支柱の事を『スタンション』又は『ストラット』胴体の事を『フュースレージ』『ボデー』又は『カック』と云い、急降下の事も『ピッケー』ど云ったり『ダイプ』等その人に依って、マチマチな云い方をするので面喰ったものだ。と云って英和辞典を開いても適当な字句が見当らない。例えぱ胴体構成の支柱結合部を英国の図面には『ステーション』と書いてあるが当時の英和辞典を見ても私共が常用して居る停車場の事で、その他屯所だとか、詰所と云ったもので、まさか第三番上部停車場と表現したらそれこそ笑いものであろう。航空機用語が制定されたのはずっと後年になってからで、それまでは皆私共が使用するのは中島製独自の用語であった。 さてどうにか図面が出来上って見ると、この一品一葉の図面はなかなか製作に便利なものだと云うことが解り、皆感心してそれ以来今日に至るまでこの方式が採用されて来た。 今春平和博に出品したB6の機体もその後整備完了し、十月五日に試運転を実施したが、調子は大変良好であったので試飛行も回を重ね十一月十一日には東京代々木と大阪の往復飛行で4時間49分を要して日本記録を更新するところとなった。此の飛行は本年九月入社した加藤寛一郎氏の操縦であった。彼は帝国飛行協会依託操縦練習生の第一回卒業生であった。 十月二十六日には仏国戦闘機ニューポール29C型機(後の甲式四型戦闘機)の製作命令に接したので之の準備に着手する事になって今年は当社にとって実に目の廻る様な活気に満ちた年となった。私達は此のために日曜も祭日も無く毎夜九時まで残業を続けなければならなかったが、実に嬉しい悲鳴と云うべきだった。

多忙の中にも大正十二年の正月を迎える事になった。此処太田の冬は上洲の空ッ風といって赤城颪が甚だ強く、私達暖地から来た者には相当こたえたが、いつとはなしに順応して此の頃では左程に苦にもならない様になった。寒気は厳しいが降雪は甚だ少いので附近の池は厚い氷に覆われる事に気が付いて『アイススケート』が始められたのもこの年であった。東北の寒地盛岡から来た稲垣、吉舘君等は相当経験があったので、 私達は手製のスケートで練習を始めたが皆熱心だったせいか、一冬で案外皆どうやら滑走出来るまでになったが、氷といってもまるで、コンクリートの床の様なものだから転んだ時の痛たさは又格別で此の冬は滑稽の連続であった。 私は此の有様を写真に撮影して置き度いと思って久しく中絶して居た写真を始める事にした。私が最初に写真を手掛けたのは確か大正元年頃でその時のカメラは米国コダック会社の箱型カメラで練習し、その後小西六のリリーを使って居たが友人間にも経験者がなく、又今日の様な参考書や雑誌もなかったので今から思えば、どうして写したり、現像したり出来たか不思議に思っている位だが全く私も物好きであったに違いない。その頃はフイルムはなくて日本乾板と云うのを使用した。或はフイルムも大都会にはあったかも知れないが、九州の都会では手に入らなかった。印画紙も日光焼付のP.0.P.と云う紙であった。それからの十年間のブランクの後に来たものは何から何まで私は驚かずには居られなかった。第一にレンズのF11がF4.5となり、日光焼付が電気焼となり、引伸しも出来る様になったので私の昔の知識では何一つ間に合わず凡てが一年生からやり直さねばならなかった。十年間のブランクと云うものは何事に依らず取り返しのつかないものだ。 余談はさて置き、ロ号甲型水偵はすっかり軌道に乗り、甲式三型練習機も同じく調子が出てきたし、又ハンザ水偵、アブロ陸練の製造にも着手されたが、ニューポール29型の見本機体とその図面が到着したので更に私達は多忙を極めた。 此の機体は陸軍機で甲式四型戦闘機(下写真)と呼称され、イスパノスイザV8気筒の300馬力を装備し、 そこで本機生産の為め当社組立工場の荻野喜太郎氏外一名が、フランスへ出張して初期に於ける諸材料の準備や胴体張り殻用木型(心型)、生産工程等を研究して帰社したので割合早く生産に着手する事が出来た。 まだ治具を要する時代ではなかったが、本機の胴体は我国でも初めての『モノコック』(一体張殻のもの)で木製心型を使用してその外部に先ず紙を張り付け、その上に『チューリッピアー』(外国木材)の厚さ1mm位、巾約30mmの長い帯板を斜めの方向に幾枚も『カゼイン』にて重ね張りして厚さが6mm位となし、そこで胴体心型を抜き取るのだが、この張り合せの際の打針の昔がトンコトンコと工場内に響き渡り仲々賑やかで、当時この打釘工の事を何時とはなしに『トンコ屋』と呼んで居た。 此の甲式四型はその後昭和六年に九一式戦闘機が正式に陸軍機として採用されるまで実に長い間使用されたもので、此の間当社に於て600機の生産を見た。 九月一日は我国富の八分の一を一瞬の内に烏有に帰した関東大震災の日であった。忘れもしない私達はその日昼食後(当時会社の中食時間は十一時三十分から十二時までであった)屋外運動を終えて事務所の玄関に差しかかった時、丁度十一時五十八分物凄い震動を感じたので広場に飛び出たが、それと同時に眼に見えたものは、塗装工場の煉瓦の壁や、大光院の土塀等が土煙りを上げて崩れ落ち、歩行さえ困難を感じた位で当地では相当の大地震であった。 当時(関東大震災)はラジオもまだなかったのでその日は何処が震源地か、又被害の状況等も知る由もなかったので、太田では気味悪い余震を気付かってその夜を過したが、東南の空が真赤に焼けて居るので之は相当な大火災の様だが、多分熊谷辺りじゃなかろうかと噂をして居た程で之が東京の大火とは思いもよらなかった。 翌日の九月二日は日曜日であったので私達はグラウンドに出て陽気に野球の練習をして帰って初めて東京地方の大震災の事を聞いたものの、依然としてその詳細は解らなかった。交通も通信、新聞も途絶えて居たので本日夕方になって東京よりの罹災者で辛じて当地に辿り付いた人の話で、どうやらその中心が東京附近と云う事が解った。翌三日には東京、横浜、横須賀方面の事情が、大阪よりの新聞や号外等で詳細に知る事が出来たのであった。 事の以外に一同の驚きは大変で、又飛行機からの偵察に依ると、江の島は影も見えず沈んだ等と出て居た。当社にも横須賀方面から来た人は甚だ多かったので、実家や親戚、知己の安否が心配された。知久平氏は全員を集めて、出来るだけ之等の見舞、救済の為めに出発する様にとの話があったので、大部分の者は、直ちに準備してその日の中に出発した。私も東京の伯母が気になっていたので食糧品、ローソクその他の物資をリュックサックに詰め込んで出発した。汽車は寸断されて通常運転に至らず、途中で乗車したり徒歩したり又野宿をして進んだが、私達と反対に東京からの罹災避難民は着のみ着のまま皆手ぶらで陸続として途に溢れその惨状が思いやられた。沿道の至る処に握り飯が山と積まれて誰彼の別なく持って行けと云われた時には罹災者ならぬ私達も涙がしみ出したのであった。 私は上野の山に辿り着いたが、見渡す限りの焼野原で所々にポツンと土蔵の姿が見え、まだ残火からは盛んに煙が立ち昇って居た。現今の様に鉄骨のビルがなかったので余す処なく一掃され、浅草親音堂だけ不思議に残り、又駿河台のニコライ堂の丸屋根のみ高くそびえるて居たのが深い印象を残した。 大国民の襟度は何処へやら、血迷える国民はその後朝鮮人騒ぎで馬脚を現わす醜態を演ずる始末となった。

大正十三年に入ってから、ロ号甲型水練もアブロ陸練も引続き順調であったが、実に五年間の長い間馴染み深かったロ号甲型は、本年度を以て生産を打切る事になった。 ハンザ単葉水偵の生産態勢も急速に進み第一号機は九月に完成を見、又甲式四型戦闘機も漸く軌道に乗って来た。 ロ号甲型水偵の打切りに対しては、昨年秋に横廠式水上偵察機の製作命令が出て一月中旬より胴体組立に着手した。その後更に一三式水上偵察機の準備に着手したので今年も一層多忙な年となった。会社でも之等の生産増強に伴い第三組立工場は北方へ一棟、又第四組立工場は南方へと各々増築されて、二月末には完成を見た。 水田氏の飛行学校の方もその後棟習生も増加して益々盛んであったが、三月二十日の午後紙上練習生が操縦水田氏同乗して訓練飛行中に低空より墜落して両氏共重傷するも紙上氏は二十四日に至り死去し、水田氏はその後全快したものの、飛行機に搭乗するには不適合者となって華やかなりし一世の名パイロットも遂に航空界からその姿を消す事になったのは何と云っても一沫の愛惜を感じざるを得なかった。当社創生期に於ける困難なる飛行実験に対する大きな功績は蓋し見逃す事は出来ないことであろう。 四月に入って本年度東大航空科卒業の吉田孝雄氏(戦後、富士重工業の社長に就任している)が入社せられた。創業後八年の今日に至って初めての航空専門出身者を迎えた訳であるが、尤も今までは航空科という様な正規な学科がなかったと聞くから、以て吾国航空界が如何に幼稚なものであったかが窺える。 又此の月には小学校卒業者の見習を約50名採用する事になったが、之に応募した者約二千名の多数であったのでその入職選考試験も日曜日に当地の小学校、中学校の校舎全部を使用せねば間に合わぬと云う大掛りなものになった事も、如何に航空界が脚光を浴びて来たかを思わせるものであろう。滝川好行、浜田幸三郎、田中鶴造(旧姓正田)君等は首位で入社したので設計室に見習として配属され、又後年現場の中堅となった金井信明、寺井哲君等も第一回見習生であった。 その後も毎年見習を入れたが前述の様に苛烈な競争に打ち勝つ事は実に容易なものではなかった。知久平氏は之に就いて『農家の小供が当社に入職出来る事はその日から、三町歩の地主となる事に等しいものだ』と言われた。思うに当時の小作農家が如何に悲惨な状態であったか、想像することが出来る。 藤の花も盛りとなった五月の或る日の事、それは我が中島に於ては空前にして絶後の賃上げストライキが発生した。陸軍機組立工場で張殻胴体を作って居る例のトンコ屋が待遇改善を大和田工場長に迫り、彼等60余名は八幡湯に陣取って団体交渉に移ったのであった。その規模は小さく部分的なものであった上、他の職場に於ては別にストライキの勧誘もなかったので、左様なことが発生して居るかを知らぬ者が居た位だったが、多忙な時期に一週間の部分ストは他の作業の流れに相当支障を来した事は争われず、大和田工場長も之が解決には相当苦労された。 遂に会社は主謀者数名を馘首して断固たる決意を示したので、何等発展する事もなく終了したがその事は小さかったとはいえ、中島30年の歴史に一大汚点を記録した事は何といっても大事件であった。 さて話は戻るが、中島でも航空発動機を製作する事になって昨年より東京府下荻窪の原野に東京製作所(写真)が建設された。之が建設に当り最初は太田に予定された処、土地の問題で太田 佐久間氏の外に太田からは山本仲次郎、生駒、中村元八、斉藤国三郎氏等が先発として転任される事になった。 この東京工場は当時の工場建設物としては模範的なものと云われた程立派な設備を持ったもので、此処で英国の『ジュピター』450馬力発動機の生産が始められたが、その後は之を改造した『寿』の全盛時代を現出するに至った。なお東京工場創立に当ってはその後も引続き太田工場よりの転勤者を加え、又横須賀海軍工廠等からも経験者の入社があった。 此のジュピター発動機は空冷式で知久平氏は以前から、『発動機は空冷式に限る。水冷では弾丸が一発命中しても水漏れの為めに駄目になるが、空冷式ではその点に於ては非常に有利だ』と云われて之の思想が最後まで中島の伝統となった様だ。 本年六月十一日に加藤高明の憲政会内閣が誕生したが、政友会内閣の積極方針に対し、憲政会の消極緊縮政策方針は徐々に不景気をもたらした。 |

民間航空発達促進の為め多数の機体が民間用機として払い下げられて、我国民間航空界発展に相当活躍貢献した事は見逃す事は出来ないであろう。ニューポール83型ローン80馬力(之は後にローン120馬力となったが)陸軍呼称の甲式二型練習機で、続いてニューポール24型が甲式三型練習機として之の両機種が中島に発註される事になった。本機は共に単座の複葉で翼間支柱はV字型、木製布張りの機体であったが、甲式三型に120馬力を装着したものは戦闘機として7.7mmの機関銃一挺が装備されて居た。甲式二型が120機と甲三型が60機合計180機当社で生産される事になった。又此の外に二型滑走機と云って地上滑走練習用の機体5機の生産もあったし、海軍のロ号甲型等で盆と正月が一度に来た様な多忙な年となった。所員も急に増加して約400人位となった。今までの研究所時代の2、3機をポツリポツリ造った時と違い組立工場にはズラリと数十機も並んだ所は私達としても初めて経験し、且つ眺めたその壮観は

民間航空発達促進の為め多数の機体が民間用機として払い下げられて、我国民間航空界発展に相当活躍貢献した事は見逃す事は出来ないであろう。ニューポール83型ローン80馬力(之は後にローン120馬力となったが)陸軍呼称の甲式二型練習機で、続いてニューポール24型が甲式三型練習機として之の両機種が中島に発註される事になった。本機は共に単座の複葉で翼間支柱はV字型、木製布張りの機体であったが、甲式三型に120馬力を装着したものは戦闘機として7.7mmの機関銃一挺が装備されて居た。甲式二型が120機と甲三型が60機合計180機当社で生産される事になった。又此の外に二型滑走機と云って地上滑走練習用の機体5機の生産もあったし、海軍のロ号甲型等で盆と正月が一度に来た様な多忙な年となった。所員も急に増加して約400人位となった。今までの研究所時代の2、3機をポツリポツリ造った時と違い組立工場にはズラリと数十機も並んだ所は私達としても初めて経験し、且つ眺めたその壮観は る事に決定されたが、この図面がないので破壊された実物見本を築地の海軍航空研究所に於て之を見取り製図する事になったので、中島からも私が応援に出かける事になった。

る事に決定されたが、この図面がないので破壊された実物見本を築地の海軍航空研究所に於て之を見取り製図する事になったので、中島からも私が応援に出かける事になった。

としては最も安全な優秀機として定評されて居たもので、英国から製作図面が来たのだが、全部一品一葉の図面で、多量生産向きに出来て居た。私が主となって之の翻訳に当る事になったが、機体各部や部品の名称を如何に表現するかと云う事が一番困難な問題であった。それは今日の様な航空機用語というものが制定されて居なかったし、又用語そのものもなかった時代で、当時は輸入機の図面に依って、英、米、独、仏等その国の原語をそのまま使用する事が多く、それ故日本語の名称と云うものは各個人が勝手に付けた俗語と云ったものであった。同じ英語でも米国と英国ではその表現も相当違って居たのが非常に多かった様だ。それで日本語を造りながら翻訳せねばならなかったので実に苦労したものであった。

としては最も安全な優秀機として定評されて居たもので、英国から製作図面が来たのだが、全部一品一葉の図面で、多量生産向きに出来て居た。私が主となって之の翻訳に当る事になったが、機体各部や部品の名称を如何に表現するかと云う事が一番困難な問題であった。それは今日の様な航空機用語というものが制定されて居なかったし、又用語そのものもなかった時代で、当時は輸入機の図面に依って、英、米、独、仏等その国の原語をそのまま使用する事が多く、それ故日本語の名称と云うものは各個人が勝手に付けた俗語と云ったものであった。同じ英語でも米国と英国ではその表現も相当違って居たのが非常に多かった様だ。それで日本語を造りながら翻訳せねばならなかったので実に苦労したものであった。 速力は233キロ上昇限度8,000mであった。7.7mm機関銃2門を持ち、冷却器は玉子型の『ランブラン』と云うのであった。

速力は233キロ上昇限度8,000mであった。7.7mm機関銃2門を持ち、冷却器は玉子型の『ランブラン』と云うのであった。 町と仲々話合いが付かずに遂に東京と決定したという事であった。(中島知久平が優秀な人材を集めるには東京だ!と言った話もある) 今秋になって工事も大半完成に近いので、支配人として佐久間一郎氏が起用される事になった。佐久間氏の起用は彼の先輩諸氏をして驚嘆せしめたもので実に予想外の事であったが、彼の異状なる真面目な努力は何人も為し得ざるものと私は思って居たので、当然の処置である事と頷かれた。

町と仲々話合いが付かずに遂に東京と決定したという事であった。(中島知久平が優秀な人材を集めるには東京だ!と言った話もある) 今秋になって工事も大半完成に近いので、支配人として佐久間一郎氏が起用される事になった。佐久間氏の起用は彼の先輩諸氏をして驚嘆せしめたもので実に予想外の事であったが、彼の異状なる真面目な努力は何人も為し得ざるものと私は思って居たので、当然の処置である事と頷かれた。