大学時代のサークル活動に熱くなるのは、青春期の一種の熱病のようなものか。

後に思い出して、苦笑いをする場面もあるかもしれない。

しかし、その一時期を持った者と、持たなかった者では、後の人生に対する青春の重みが異なってくるのではないだろうか。 |

|

部室前で厳かな開会式を行った後はチャーターバスに乗り込み、

伏石でバスを降りたところから、それは始まる。 |

|

|

|

|

|

|

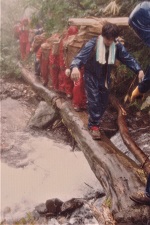

雨中行軍。

ほぼ辛いだけの経験だが、自然相手の活動では、避けられない苦難。

全パーティー行動をとっている時は、最後の一団がそろうまではザックを下ろさない。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

名物の鍋さらい。

一応は、食べ物を粗末にせず、

かつ山でごみを出さないという

名目のもとに行われていた。

女子は免除される不文律も

なくはなかったが、

この代は積極的に参加。 |

|

|

お約束のお披露目。

どこまで徹底して綺麗にしたかを

誇る。 |

|

|

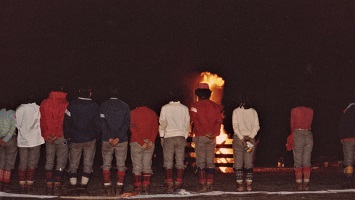

| キャンプファイヤーは、一体感を高揚する効果がある。 新錬では三日目の夜の定番行事。 |

|

|

|

「起床~っ」の号令がかかると、外に駆け出て整列点呼。軍隊?

並ぶのが遅いと叱られるが、一年生を置き去りにして二年生が駆けると怒鳴られる。テント設営と撤収も、力を入れる訓練の一つ。 |

|

|

|

|

| 新錬最終日の最後の中休。勝山の変電所で非常に和やかに休憩をとる。 |

|

|

|

|

|

|

|

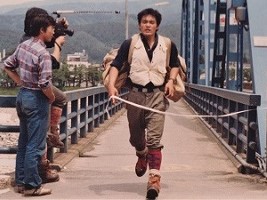

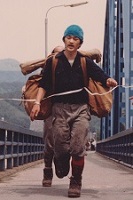

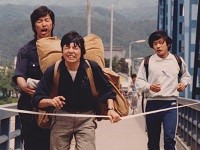

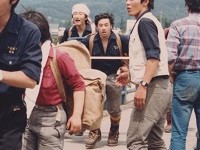

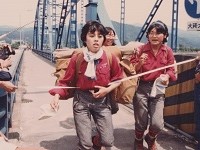

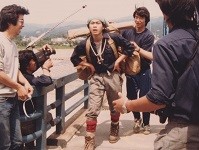

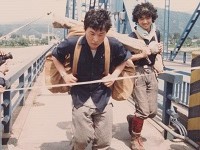

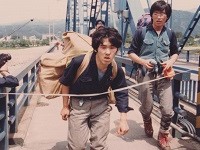

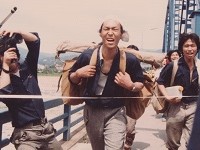

そして、新錬名物の最後の一発。

一年生一人一人が、先輩のあとについていくのではなく、自分の全力で勝山橋まで駆ける。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「演出された感動」と揶揄した者もいるが、それは違う。

自然を相手に活動する以上、最後に頼るべきは、

先輩ではなく自分自身でなければならない。

そのことを象徴化するのが、「最後の一発」。 |

|

|

順位に意味はない。

力を使い果たしている者もいれば温存していた者もあるだろうし、そこまでの過程で荷の重さも千差万別。

肝心なのは、一年生が自分に納得のいく最後の一発を駆け抜けること。 |

|

|

|

|

|

| 勝山橋近くの河川敷で閉会式。 その後、リーダーは川に流される。 |

|

|

|

|

社会に出た後も、新錬の意味を考えることがある。

FUWVも1979年の事故を契機に、新錬の意義も位置づけも意味合いも変化してきた。

元々「しごき」ではなかったが新錬自体の厳しさは低下しただろうし、時代性とも相まって、部の求心力も低下したかもしれない。

新錬がクラブを創り、クラブが新錬を創る。 クラブが時代を造り、時代がクラブを造る。

これからも形は変わっていくだろうし、それはそれで良いのだろうと思う。 |

|

|

|

1982年のTOPに戻る 1982年のTOPに戻る |