ブラックモアフレーズの変遷を追ってみたい。1th・2thアルバムあたりは、現在とはまるで様相の異なるフレーズを醸し出している。アレンジ自体が完全に後年と方向が違うのはもちろん、スケールアウトぎりぎり的なファンタジーっぽいソロを展開している。

ダイアトニックコード内のスケールポジションを移動させた変則スケールが多く飛び出し、ドリアン、フリージアン、ロクリアン、リディアン、ミクソリィディアンといったスケールが顔を出す。

特にチョーキングは狙った(And The Address、Kentucky Woman・Wring That Neck・・・など)感じがし、楽曲もリフよりコードバッキングが多く奇妙なコード進行が多い。速弾きもあまり見られず、即興的な雰囲気のソロはあまり聴けない。実際、この頃のライブはどうだったんだろう?(You Tubeで1期のライブが投稿されてました。変則スケールでアドリブってました・・・・)現在のブラックモアからはかけ離れた指癖であり、本人も当時のフレーズを弾くには相当練習が必要と思われるが、そもそも興味もなくアルバムを聴くこともなく、曲そのものも忘れてしまっている可能性が高い。名盤「Made In Japan」ですら過去の遺物と言い切っており、完全未来志向者。

Q: Deep Purpleのライブアルバム2枚「Made In Europe」と「Made In Japan」についてどう思いますか?

RB: 一度も聴いたことがない。昔の、生気を失った、葬り去られたものだ。両方ともライブLPとしてはクズみたいな物だが、他のバンドが出したライブアルバムと比べると、光っていると思う。(月刊Playerの'79年2月号インタビューより抜粋)

Q:昔のシングルは持っていますか?

RB: 自分の作品は収集しないんだ。自分がやったことは、自分で保存しておくほど良いものではないと思ってしまう悪い癖があって、殆ど持っていない。だから何か聴きたくなったら、友達に訊くことにしている。「STORMBRINGER」を持っているか?」とかね。持っていると言えば「ちょっと聴かせて貰ってもいいかな」と頼むんだ。この間のレコード(Strange In Us All)はまだ持っていると思うし、MACHINE HEADはどこかにあるだろう。Rainbowのアルバムも2枚くらい持っていると思うが、その程度さ。(1996年当時のインタビューより抜粋)

私も日々演奏するのは、大半がBNのアコギプレイだ。特に70年代60年代については、アルバムすら聴かない状態で大半の曲は忘失しており、練習し直さないと弾けず、完全にノスタルジーの世界に埋没していてる。(現在はBNコピーしつくして、過去の取りこぼしや、ブートをコピーして指が動くうちに保存しはじめてます。)

3thアルバムあたりになると、クラシカルでまだまだコード中心のアレンジであるが、大分ストレートなギターフレーズ(The Painter、Why didn't Rosemary?等・・)になりつつあり黄金期への予兆を感じる。April では、前半のアコースティックではノーマルコードなのに対し、同じコード進行を後半では7th・#9thに変えているところが憎い。このコード進行をバックにラストは現在のプレイを彷彿させるラフなブラックモア節が炸裂している。余談だがペイスのドラムは、楽曲に似合わず飛ばしまくっており、Deep Purple 最年少の20歳は、派手なオカズ(ブラックモア流に言うなら「押し付けがましい」)を連発してちょっと浮いている。

'71年にBaby Faceをやろうとしていた時は、イアンと私はとても親しかったし、彼はとても優秀なドラマーだった。だから彼を入れたかった。しかし'74年には、イアンのドラミングは私にとって少しイライラさせられるような感じになっていた。ちょっと押し付けがましいと感じていたんだ。私は、ただビートをプレイするドラマーが欲しかった。(1995年、BURRN!11月号のインタビューより抜粋)

第2期DeepPurple

In Rock からは完全ハードロック志向となったため、スケールの中心はペンタトニックスケールとなってくる。この時期の代表曲にChild In Time があるが、3連符ソロはフィンガリングに休憩がなく延々と、アドリブしまくるため、フィンガーとメンタルとの両方に余裕がもてない。

が、当時のブラックモアは軽々と弾き流しているのが信じられない。同様にFirst Movement: Moderato - Allegro(The Royal Philharmonic) の第1楽章ロングアドリブ、Wring That Neck のライブ等、コピーするのに一番フィンガリングandピッキングが苦しい。

70年フランスのTVライブではWring That Neckアドリブ中、ジョンロードに手招きされアドリブを続けながら話し合っている。さすがに会話中はラン奏法で済ましているが、それ以外のアドリブはまともに指板を見つめることなく、あの厳しいフィンガリングの嵐を余裕で弾き去っている。毎回手癖を異なるアプローチにまとめる発展的なフレーズを多用することに対し脱帽。

度の過ぎる完全コピーは、ある意味アドリブを展開していくギタリストにとっては弊害かもしれない。既成のフレーズに縛られ易くなってしまう。多くの人が繰り返し聴き長期記憶にまで保存しているであろうLive In JapanのSmoke On The Waterアドリブソロ←(忘れたくとも一生忘れそうにない。)でさえ、ブラックモアにとっては記憶に残さない単なる一即興に過ぎない。次のステージには頭を白紙状態にしていることは、いくら手癖の積み上げとはいえ、全く異なるアプローチを展開していく上ですごく重要な要素と考える。その中に瞬間の閃きによる指癖を超える特異フレーズが1小節でも決まると最高のアドリブソロへと変貌するのだ。

もっとも寸分違わぬコピーをするほうが、ブラックモアにとっては信じられない出来事かもしれない。

バッキングはリフが中心となり、ストラトの派手なアーミングも聴けるようになる。一部Flight Of The Rat、Into The Fire あたりでミクソリディアンスケールあたりが出てくるが、デビュー頃のような難解な音遣いはせず、ストレートにロックしている。このことはインタビューにも答えており、複雑怪奇なアレンジ・リズムは聴衆がついてこれない上、ステージ上で自分が愉しんで演奏するためにもあえて単純な曲作りへと脱皮したようだ。Child In Time、Speace Trukin'、A Light In The Black、Stargazer You Fool No One等ワンコードでのソロも多く、後述するメロディアスな楽曲になってからもダイアトニックコード内で収めたもの(ドミンナント・サブドミナント進行的なもの)が大半でる。Dead Or Aliveのようにひねったスケール展開を構成するソロもないわけではないが、多くはせいぜい途中で転調させるか、特殊なディミニッシュ系(Hunting Humans、I'm Alone)やオーギュメント系等を味付けに挿入する程度で、毎晩の演奏に対する高度な負担を減らし、基本的にワンスケールで可能なアレンジに仕上げている。

Gates Of Babylonのソロはスタジオにコード進行を記した楽譜を持ち込み、それを見ながら録音した旨当時のインタビューを読んだ記憶があるが、当然ステージでアドリブを繰り返すには緊張を強いられることとなるため、ステージリストから外されたと思われる。つまりSimple is the best!が彼の根幹にはあるようで、その典型的な例がSmoke On The Water とのことである。

この間、信じられないテクニックをやるバンドを観たんだけど、観客は「ふーん」っていう感じだった。でもROLLING STONESだと皆が「イエー!」って大騒ぎをする。違いは何なんだろうって思うじゃないか?それはシンプルさなんだ。Satisfactionとか、これ以上シンプルな曲はないよ。私は1964年頃には、ギタリストのレス・ポールやウェス・モンゴメリーなんかを聴き、ただテクニック的に演奏していた。だが、THE WHOが出てきて、「俺にも、ああいうシンプルな曲が書けるんじゃないかな」っていう気がした。それで方向性が変わっていったんだ。曲を書き始めた頃は、ピート・タウンゼントをよく聴いたよ。実際にシンプルな曲が書けるようになるには4〜5年は掛かったけどね。(中略) 1970年頃になると、自分もピート・タウンゼントのような考え方が出来るようになっていた。観客を一緒に巻き込めなければ演奏しても意味がないってね。観客が理解できなければ演奏しても意味はない。「シンプルにしなければいけない」という発想から出て来たのが、言うまでもなくSmoke On The Waterだ。これ以上シンプルなものがあるだろうか?Satisfactionと同じさ。あの3つ、4つの音を探すこと自体がアートなんだ。(2001年当時のインタビューより抜粋)

「バビロンの城門」のソロは、私が今まで弾いたソロの中で最高の出来だよ。とても複雑だけど、同時に冷め切った感じというわけでもない。それに、単なるEで24小節を弾くというソロじゃない。奇妙なコードがたくさんあって、かつてのようにコード表を並べて弾くようなこともした。(1978年インタビューより抜粋)

Albums-Machine Head、Who Do We Think We Are! あたりは大分安定したストラトのナチュラルディストーション(Maybe I'm a Leo、 Mary Long、Super Trouper...Place In Line.、Painted Horse ......etc.)に仕上がってきている。とにかく市販のマーシャルでは出せない野太いサウンドである。彼のアンプはベースが異常に強調された設定になっているらしく、トーンはゼロに設定しているらしい。また、70's年代のインタビューではトレブルブースターの使用もほのめかしているくらいだ。

キーボードがいるバンドのためか、バッキングプレイはかなりシンプルで省略コードもルート・5度・オクターブ、あるいはルート・5度、もしくはオクターブ、更にはルートのみ(Pictures Of Homeの単調なこと・・・)といった具合にすます場合が多い。単音をミュート・スタッカート気味にディストーションを押さえたバッキングプレイが多く、後年のディストーション交じりに3・4ヴォイスコードを鳴らすプレイは、あまり聴けない。音階は完全にペンタトニックを中心とし、ドマイナーやメジャー的なプレイは少なく、ペンタトニックに減5度(flated5th)音を頻繁に使用することで、テンションの高いブルーノートスケールを聴かせてくれる。

歌の部分ではのんびりとくつろいで、自分のソロになったらやりたいようにやるということだね、バッキングで複雑なことをすると、音が散乱するだけだ。基礎はシンプルにしておきたいんだ。(1978年当時のインタビューより抜粋)

この時期のスタジオ録音はクリーンサウンドで、整然としたフレーズを展開しているようだが、ジャム的に録音されたAlbum-The Green Bullfrog Sessions では、フルボリュームでラフな荒々しいプレイを聴かせてくれる。このアルバムではスタッカートの鬼と化しておりアルバート・リー、ジム・サリバンらのプレイとは完全に一線を画している。

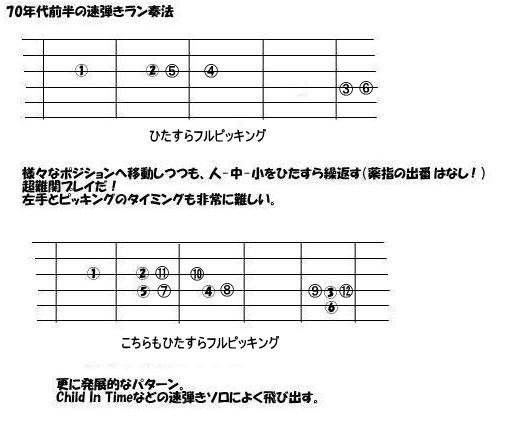

70's年代前半の有名な手癖速弾きは、人・中指の半音階→小指の3音をリピートしまくり、ラン奏法的にあちこちで聴くことができる。フレーズはしっかりとした区切りよいフレーズで1音1音がはっきりしており、ビートにのった音符に表現しやすい、ワンパターン気味なソロのため、耳コピは非常にやりやすいが、若き日の顕示欲をさらけ出した速弾きは指が麻痺しそうになるくらい酷使させられる。実際やりすぎると腱鞘炎になりそうなほどだ。右手は基本フルピッキングの感覚で構わない(わざとゆっくり弾き出しているフレーズでは1音1音小気味よくピッキングしているのを確認済)。しかし左手はあまりにも反射神経による酷使を伴うことから、30歳前までにご本人も封印(第3期パープル頃には聴けなくなった・・・)している。反射神経の衰えが顕著になりつつある管理人も含め高速になると鈍痛を伴う・・・年配な奏者にとって、指の健康に決してよくないシーケンスだ。

ゲイリームーアのようなごり押し強烈ピッキングによる速弾きでもなし、イングヴェイマルムスティーンのようなスイープ活用しなやか上昇下降速弾きでもなく、独特の雰囲気を醸し出した速弾きだ。

最後に特徴のあるハーモナイズギターについて考察してみよう。この時期の有名どころにHighway Star があげられるが、このハモリはキダリストにしか思いつかないハモリであろう。通常の純粋な3度だとかのハモリではなく、ギターの運指ポジションをそのまま数フレット移動させて、その後KEYに対して完全にスケールアウトしないように運指し直しているだけで、結果オーライ的なハーモナイズソロである。Hard Lovin' Man あたりも同様と思われる。

第3期DeepPurple

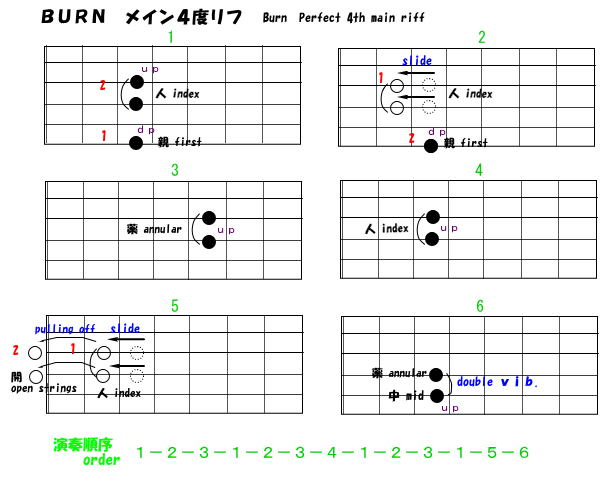

Album-Burn の頃になると、メロディックマイナー、ハーモニックマイナー等の半音階を使用した、マイナーを強調したフレーズ・アレンジが幅を利かせ始める。シングルリフが多かった曲もBurnを代表的に完全4度のリフパターンが展開されるようになる。Smoke On The Water、Painted Horse、Man On The Silver Mountain 等・・・・スライドバーあたりも効果的に使用するようになり、Burn のスタジオ録音にもバックの効果音として聴ける。

29歳になったブラックモアは幾分落ち着きつつあり、とにかくトリッキーなプレイは影を潜め、ハードな中にもメロディアスなプレイが展開されるようになる。ライブ(スタジオもそれなりに)に至ってはトレモロピッキングが目立ち始める。具体的に述懐しにくいが、ポジションチェンジに派手さがない上、奇抜なフィンガリンも控えめとなりコピーをしていて楽な展開が多く非常に完コピし易い。長時間に渡る極度の反射神経を求められるplayは霧散する。Bluesのような渋いplayを目玉に挿入してくるなど加齢による精神の変貌(成長)が垣間見え始める時期でもあり、静かな和音play、クラシカルなアプローチへと強く傾倒していくこととなる。