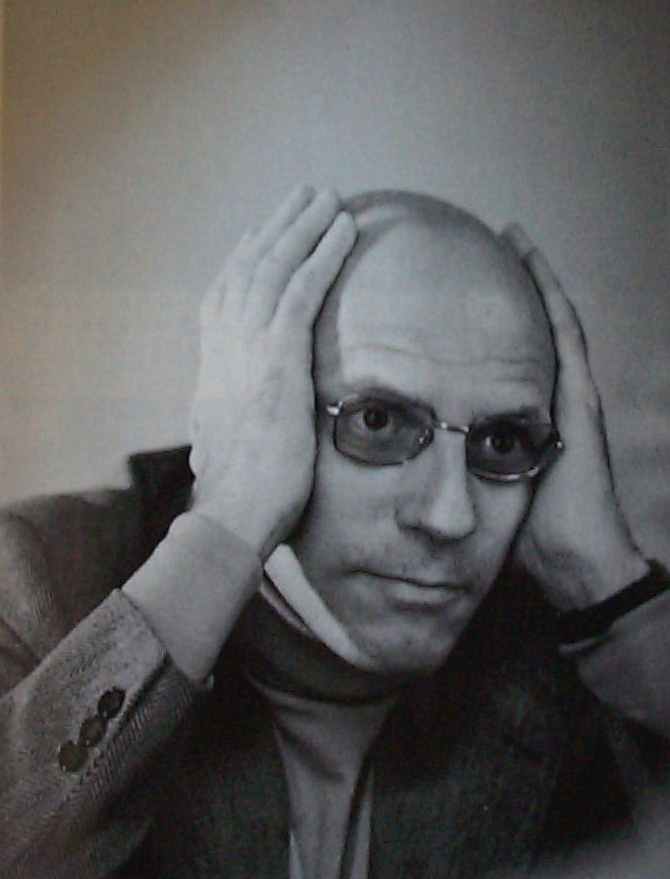

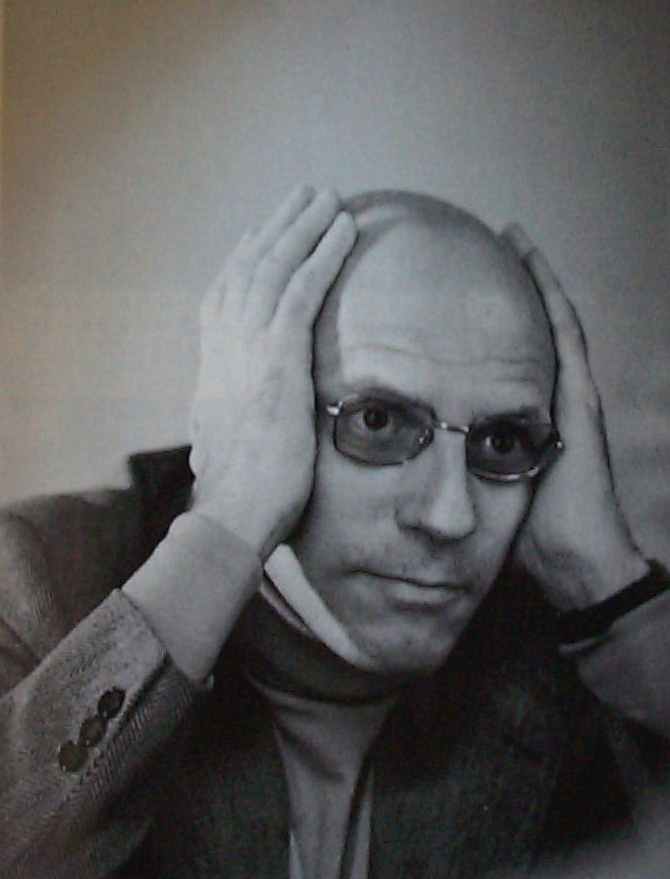

1977年のフーコー(ミシェル・ブランション撮影)

フーコー

Michel Foucault ( 1926-1984 )

―権力は抑圧し罰するだけでない。それよりずっと奥まで浸透し、欲望を生み、快楽を煽り、知を創り出す。

1977年のフーコー(ミシェル・ブランション撮影)

0) 力(権力)の構造(『性の歴史1』)

権力は、上から支配する圧力ではない。あらゆる所で、その場の関係から生ずる力を利用して働く、内在的力である。

1) 『狂気の歴史』―排除の構造

この話に興味のある人は、付録2「狂気と社会」を読んでみてほしい。

2) 『監視と処罰―監獄の誕生』―規律権力

「監獄とは、権力が最も極端な次元にまで裸の状態で姿を現し、しかも道徳的な力として正当化される、唯一の場所なのです。」(「知識人と権力」 Dits et écrits, 1972)

権力は、まず、身体と精神を支配する、規律=訓練する(discipline)力として働く。その最初のモデルは軍隊である。

軍隊は、19世紀初頭から、普通の市民を訓練して軍人として鍛えるシステムを生み出した。

教育制度=学校も、19世紀初頭に、現在のようなシステムが考案される。

3) 『性の歴史』(1)―生−権力(bio-pouvoir)と性の装置

さらに、欲望そのものを生み出し、人を生かす力がある。その代表的な例が、性的欲望(sexuality)である。19世紀に形作られた「性の装置」は、「結婚の装置」と手を携えて、子どもを産むための性的活動だけを、唯一「正常」な性的行為だと見なし、それ以外の性的欲望を「倒錯」した「異常」なものとして排除した。性は家族というシステムの中に閉じ込められる。この背後には、人口=国力を増やすという目論見がある。

これと同時に生まれたものが、精神医学と優生学である。

4) 実存の美学―『性の歴史』(2/3)

モラルmoral(←mores;習俗)と倫理ethics(←ethike;性格)の区別

力が欲望を生み、内側から人を動かすのであれば、これに対抗するには、あくまで自分の欲望―と言うより自分の快楽―に忠実であり続けるように、戦うこと以外に手段はないだろう。

自分が変わらなければ、社会(およびその権力構造)が変わることはない。

フーコーは「人はみな、ゲイになるように努力するべきだ」と言う(付録3を参照)。それは自分の生き方を自分で選び取ることを意味する。

その動機は、モラルではなく、自分の倫理に忠実に行動するという、個人の美意識である。

付録1a

『言葉と物』

(渡辺一民・佐々木明訳)

序文

この書物の出生地はボルヘスのあるテクストなかにある。それを読みすすみながら催した笑い、思考におなじみなあらゆる事柄を揺さぶらずにはおかぬ、あの笑いのなかにだ。そのテクストは、「シナのある百科事典」を引用しており、そこにはこう書かれている。「動物は次のごとく分けられる。(a)皇帝に属するもの、(b)香の匂いを放つもの、(c)飼いならされたもの、(d)乳呑み豚、(e)人魚、(f)お話に出てくるもの、(g)放し飼いの犬、(h)この分類自体に含まれているもの、(i)気違いのように騒ぐもの、(j)算えきれぬもの、(k)駱駝の毛のごとく細の毛筆で描かれたもの、(l)その他、(m)今しがた壷を壊したもの、(n)遠くから蝿のように見えるもの。」この分類法に驚嘆しながら、直ちに思い起こされるのは、我々の思考の限界、《こうしたこと》を思考するにあたっての、まぎれもない不可能性に他ならない。

ボルヘスがその列挙によって味わわせる異常さは、出会いの共通の空間そのものが、そこでは崩壊していることに由来している。不可能であるのは、物の隣接関係ではなく、物を隣り合わせることを許す座そのものなのだ。こうした動物たちは、言語(ランガージュ)という非在のなか以外の、どこに並置されることが出来るであろうか?遠ざけられているのは、一言でいえば、かの有名な「手術台」に他ならない。

結語(第十章 六)

ともかく、ひとつのことがたしかなのである。それは、人間が人間の知に提起されたもっとも古い問題でも、もっとも恒常的な問題でもないということだ。比較的短期間の時間継起(クロノロジー)と地理的に限られた裁断面――すなわち、十六世紀以後のヨーロッパ文化――をとりあげることによってさえ、人間がそこでは最近の発見であるという確信を人々はいだくことができるにちがいない。知がながいこと知られることなくさまよっていたのは、人間とその秘密のまわりをではない。そうではなくて、物とその秩序に関する知、同一性、相違性、特徴(カラクテール)、等価性、語に関する知を動かした、あらゆる変動の中で――すなわち、《同一者》のこの深い歴史のあらゆる挿話のなかで――一世紀半ばかり以前にはじまり、おそらくはいま閉ざされつつある唯一の挿話のみが、人間の形象を出現させたのである。しかもそれは、古い不安からの解放でも、千年来の関心事の光りかがやく意識への移行でも、信仰や哲学のなかに長いこととらわれてきたものの客観性への接近でもなかった。それは知の基本的諸配置のなかでの諸変化の結果にほかならない。人間は、われわれの思考の考古学によってその日付けの新しさが容易に示されるような発明にすぎぬ。そしておそらくその終焉は間近いのだ。

もしもこうした配置が、あらわれた以上消えつつあるものだとすれば、われわれがせめてその可能性くらいは予感できるにしても、さしあたってなおその形態も約束も認識していない何らかの出来事によって、それが十八世紀の曲がり角で古典主義的思考の地盤がそうなったようにくつがえされるとすれば――そのときこそ賭けてもいい、人間は波打ちぎわの砂の表情のように消滅するであろうと。

付録2

「狂気と社会」

(1970年東京講演 神谷美恵子訳)

西洋思想史を研究するにあたり、今までの伝統的なやり方では、ただポジティヴな現象のみに注目してきました。ところが最近になってレヴィ=ストロースが民俗学において一つの社会なり文化なりのネガティヴな構造を明らかにする方法を開拓しました。たとえば、ある文化の中で近親相姦が禁止されているとしても、それはある種の価値が肯定されているということによってきたるわけではない、という事実を明らかにしました。つまり、そこにはあまりはっきり目にとまらない灰色または水色の「碁盤縞(ごばんじま)」があって、それがある文化のあり方を規定しているわけですが、私はこの灰色の碁盤縞の目を思想史の研究に適用してみたわけなのです。ということはつまり、ある社会とか思想体系の中で何が肯定され、何が評価されているかを探求するのではなく、その中で何が拒否され、何が疎外されているか、ということを研究しようとしたのです。民俗学ですでにみとめられた研究方法を思想史研究に使ってみたにすぎません。

狂気というものはいつの時代においても疎外されてきましたが、過去五十年ほどのあいだ、いわゆる先進国の民俗学者や比較精神医学者たちは、自分たちの国にある狂気、たとえば強迫神経症、パラノイア、分裂症などと同じ精神障害がいわゆる未開社会にも存在するかどうか、ということを第一に研究してきました。また第二には、そうした未開社会では狂人に対して、自分たちの社会とは異なった身分や地位を与えているのではないか、ということを調べてきました。つまり、自分たちの社会では狂人は疎外されているが、原始社会ではポジティヴな価値をみとめられているのではなかろうか、たとえばシベリアや北アメリカのシャーマンは精神障害者なのではなかろうか、といったことが研究されてきました。第三には、ある種の社会はそれ自体病んでいるのではなかろうか、という疑問が提出されました。たとえばルース・ベネディクトは、アラペッシュ・インディアンの種族全体がパラノイア的性格を持っている、と結論しました。

今日、私は以上の学者たちとはさかさまのアプローチをとってお話したいと思います。第一に、原始社会では狂人の身分はどうであったかを調べ、第二に、われわれの産業社会ではどうであるかを検討し、第三に、十九世紀に起こった変化の原因を考え、結論として、狂人のおかれている地位は現代産業社会においても実質的には変わっていない、ということを述べたいと考えます。

だいたい、人間の活動領域は次の四つに分けてみることができます。

一 仕事、または経済的生産。

ニ 性、家庭。すなわち社会の再生産。

三 言語(ランガージュ)、パロール。

四 遊びや祭りなど、遊戯的活動。

ところで、どの社会においても、この四つの領域において一般に決められているルールから外れて、他人とは違った行動をとる人びと、いわゆる周辺的

marginal な個人が存在します。一般人口の中でもすでに男女老若によって仕事に対する関係が異なりますが、多くの社会では、政治的な権力者とか宗教的な任務をおびた人たちは一般人の仕事を支配したり、超自然的な力との間のとりなしをしたりこそすれ、自らは直接仕事をせず、生産のサーキットに関与しません。

第二の社会的再生産のサーキットからはずれている人びともいます。独身者がその例で、宗教家には特に多くみられました。また、北米のインディアンには同性愛者や、異性の服装をする人たち

travestis が存在することがわかっていますが、この人たちは社会的再生産に対しては周辺的な地位を占めているといわねばなりません。

第三の言語(ディスクール)においても、日常性から逸脱している人たちがあります。この人たちの使うパロールには、他人とは違った意味があります。たとえば、予言者の場合のように、あるシンボリカルな意味をもったパロールがいつの日にかその隠れた真実を白日のもとにあらわにすることもありましょう。また詩人の使うことばも審美的なもので、日常性からは逸脱しています。

第四の遊びや祭りからも疎外されている人たちが、どこの社会にもあります。それはその人たちが危険視されるための場合もあり、その人たち自身が祭りの対象にされている場合もあります。たとえば昔のユダヤの贖罪山羊(

bouc émissaire) のように、ある人が人々の罪を負わされていけにえにされ、人びとの間から追放される儀式がおこなわれ、そのあいだ皆は祭りを祝う、などということがあります。

以上の場合、疎外される人びとは、それぞれの領域で別の人ですが、全領域にわたって疎外される人というのがあります。それが狂人です。あらゆる社会、またはほとんどすべての社会で、狂人はすべてにおいて疎外され、場合によっては宗教的、魔術的、遊戯的、または病理学的な地位を与えられています。

たとえばオーストラリアのある未開民族では、狂人は超自然的な力を持っている者として、社会に対しておそるべき存在とみなされています。また狂人のなかには社会の犠牲者となる者もありますし、いずれにしても、仕事、家庭、言語、遊びにおいて一般の人たちとは違った行動をとるものとされています。

次に私が言いたいのは、現代の産業社会においても、まったく同形(イソモルフ)の疎外体系によって狂人が一般社会から排除され、周辺的性格を担わされている、という事実です。

第一の仕事という点についていえば、現代でも、ある人を狂気と判断する第一の基準は、「仕事のできない人」ということにあります。フロイトがいみじくも言ったところによると、狂人(フロイトは主として神経症の人のことを言ったのですが)とは働くことも愛することもできない人である、とのことです。この「愛する」ことについては後でまた述べるつもりですが、ともかくこのフロイトの考えには深い歴史的真実があります。ヨーロッパの中世紀においては、狂人の存在は許容されていました。彼等はときに興奮したり、情緒不安定だったり、怠け者だったりしたわけですが、あちこち放浪することが許されていたのです。ところが、十七世紀頃から産業社会が形成されはじめ、このような人びとの存在は許されなくなりました。産業社会の要請に応じて、フランスとイギリスではほとんど同時に彼等を収容するための大きな施設がつくられました。そこに入れられたのは精神病者だけでなく、失業者や不具者や老人など、すべて働けない者が収容されたのです。

歴史家の伝統的な見かたによると、十八世紀の終り、つまりフランスでは一七九三年に、ピネルがサルペトリエール病院で狂人を鎖から解放したとされ、イギリスではほぼ同年に、クェーカー教徒のテュークが初めて精神病院をこしらえたとされています。それまで狂人は犯罪者とみなされていたのを、ピネルやテュークが初めて彼らを病人として扱ったのだ、ということになっています。しかしこの見方は間違っている、といわざるをえません。第一に、フランス革命以前に狂人が犯罪者と考えられていたという事実はないのです。第二に、狂人が昔からの地位から解放されたと考えるのは偏見です。

右の第二の考えの方が第一の考えよりも、なおいっそう大きな偏見でしょう。だいたい未開社会にも産業社会にも、また中世紀にも二十世紀にも、狂人に与えられた普遍的地位というものがあります。ただ一つの違いといえば、一七世紀から一九世紀にかけて、狂人の隔離収容を要求する権利は家族にありました。つまり家族がまず狂人を疎外したわけです。ところが、十九世紀以来、家族のこの権限はだんだん失われ、医者に手に移されました。狂人を収容するには医学的鑑定が必要とされるようになり、いったん収容されれば、狂人は家族の一員としての責任も権利も奪われ、市民権をも失い、禁治産者となりました。つまり、医学よりも法律のほうが先に狂人に周辺的地位を与えた、ということもできます。

第二の、性とか家族制度とかいう点について述べますと、一つの注目すべき事実があります。十九世紀の初め頃までの欧州の文献を見ると、性的な逸脱、たとえばマスターベーション、同性愛、ニンフォマニアなどは少しも精神医学的なものとして扱われていません。ところが十九世紀の初めから、こうした性的逸脱が狂気と同じものと考えられるようになり、ヨーロッパのブルジョア家庭に適応できない人間の示す障害とみなされるようになりました。ペールが進行麻痺を記述し、これが梅毒によるものであることが明らかになるに及んで、狂気の主な原因は性的逸脱にあるのだ、という考えが、ますます強められることになりました。フロイトがリビドーの障害をもって狂気の原因または表現と考えたことも、同様の影響を与えたといえましょう。

第三の、言語に関する狂人の地位は、ヨーロッパでは奇妙なものでした。一方では狂人のパロールは価値なきものとして拒否され、他方においては、それは決して完全に抹殺されはしませんでした。つまり、いつまでも特殊な注意を受けてきたのです。

例をあげれば、第一に、中世紀からルネサンスの終りまで、貴族たちの小社会で道化師(

bouffon) とういう者が存在してきました。ブッフォンとは、いわば狂気の言葉の制度化であるといえます。それは道徳や政治とは関係のないもので、しかも無責任に、シンボリカルなかたちで、普通の人が言ってはいけない真実を語るものであったのです。

第二の例をあげれば、十九世紀までは文学は社会の道徳を支えるために、または人びとに楽しみを与えるために、強く制度化されてきました。ところが現代では、文学のパロールはそうしたものからまったく離れて、完全にアナーキーなものになってきました。すなわち、現代では文学と狂気との間に奇妙な親近性があるのです。文学的言語は日常的言語のルールに拘束されません。たとえば、つねに真実を語らねばならない、というきびしいルールに縛られることはないし、また、語る人が自己の考えることや感じることに対してつねに誠実であらねばならない、という規則にも強制されることはありません。すなわち、文字の言葉は、政治や科学の言葉とは違って、日常的言語からみれば周辺的な位置を占めるものです。(中略)

最後に、産業社会において、狂人は遊びに関してはどういう状況に置かれているかを考えましょう。伝統的なヨーロッパの演劇では―おそらく日本でも同じだと思いますが―中世紀から二十世紀に至るまで狂人は中心的役割を担っていました。狂人は観客を笑わせます。なぜかというと、彼は、他の役者たちには見えないことを見ているからであり、芝居の筋の結末を他の役者に先んじて暗に示すからなのです。つまり、狂人はものごとの真実を輝くばかりにあらわにする存在なのです。そのよい例がシェイクスピアの『リア王』です。リア王は自らの幻影の犠牲者ではありましたが、同時に真実を語る人でもあります。つまり、演劇における狂気とは、他の役者や観客には意識されない真実を身をもって表わす人物、彼を通して真実があらわれる人物である、といえます。

また、中世紀にはたくさんの祝祭がありましたが、その中でただ一つ、宗教的でない祭がありました。いわゆる狂気の祭典(

fête de la folie) がそれです。この祭においては、平生の社会的・伝統的な役割がことごとく逆さまになりました。たとえば貧乏人が金持ちの役割を演じたり、弱者が権力者の役をしたりしました。男女の役割も逆転し、性的禁止例も破棄されました。庶民はこの祭のときには、司教や市長など権力者に向かって何を言ってもいいことになっていました。それはたいていの場合、罵倒なのでしたが―。つまりこの祭典においては、社会的・言語的・家庭的なあらゆる制度がひっくり返され、あらためて問われたわけです。教会では宗教家でない人がミサを行い、そのあとでロバを連れてきて、その鳴き声がミサの読経に対する皮肉な真似を表すものとして受けとめられたのです。結局この祭典は、日曜日とかクリスマスとか復活祭などの正反対の

contre‐fête であって、普通の祭のサーキットからはずれたものであったわけです。

現代では宗教的・政治的な祭典の意味は失われ、その代わりに、社会的秩序に対する異議申立ての方法として、アルコールや薬物という技術にたより、それによって、いわば人工的な狂気を作り出しているといえます。これはいわば狂気の模倣であり、これによって狂気と同じ状態をつくりだし、それによって社会を燃えあがらせようとしている試みである、とみることができます。

私はけっして構造主義者ではありません。構造主義というのは、ただ分析の一形態にすぎないです。たとえば、狂人の置かれている条件が中世紀から現代に至るまでになぜ変化したのか、その変化に必要であった条件は何か、ということを分析する方法として、私は構造主義的な分析をおこなっているにすぎません。

中世紀とルネサンスにおいては、狂人は社会の内部に存在することを許されていました。いわゆる村の狂人は、結婚もせず、遊びにも参加せず、他人によって養われ、支えられていました。彼らは町から町へと放浪し、ときには軍隊に入ったり、行商をしたりもしましたが、あまり興奮して他人にとって危険になると、他人が町のはずれに小さな家を建てて、一時的にそこに入れられたこともありました。アラブの社会では現在でもなお狂人の存在に対して寛容です。十七世紀になると、ヨーロッパの社会は狂人に対して不寛容となりました。その原因は、前にも言ったように、産業社会が形成されはじめたからだと考えられます。一七二〇年から一七五〇年にかけてハンブルグ、リオン、パリなどの都会では、狂人だけでなく、老人、病人、失業者、怠け者、売春婦など、すべて社会的秩序を乱す者を収容する大きな施設がこしらえられたことも、すでにお話ししました。資本主義的産業社会では、浮浪人の集団の存在を許容することができないからです。パリでは二万五〇〇〇人の人口中、六〇〇〇人が収容されました。こうした施設では治療的意図はまったくなく、人びとはみな強制的に労働させられたのです。一七五〇年にパリに警察ができ、ここに社会形成のための「碁盤縞」ができ、警察がたえず監視の眼をひからせて浮浪者の収容にあたったわけです。

皮肉なことに、現代の精神病院では、さかんに作業療法がおこなわれています。ここで働いている論理は明白です。仕事ができない、ということが狂気の第一基準だとすれば、病院で働くことを教え、身につけさせれば、それはとりもなおさず狂気の治癒にむすびつくだろう、という論理なのです。

さて、十八世紀末から十九世紀初頭にかけて、狂人のおかれた状況が変ったのはなぜでしょうか。一七九三年にピネルが狂人を解放したといわれているが、彼が解放したのは不具者、老人、怠け者、売春婦などであって、狂人だけは施設内に残したのです。そして、この時期にこうしたことが起こったのは、十九世紀初めから産業の発達の速度が大きくなり、資本主義の第一原則として、プロレタリア失業者の大群は、労働力の予備軍たるべきものとされたのです。そのため、仕事をする能力があるのに働いていない人たちは、収容施設から外へ出されることになりました。けれども、ここに第二の選択過程がおこなわれて、働きたくない人ではなく、働く能力のない人、すなわち狂人たちが収容所に残され、この人たちは器質的または心理的原因による病人とみなされることになったのです。

こうして、それまで収容施設であったものが精神病院となり、治療機関となりました。したがって、(一)身体的理由で働く能力のない者を収容する病院の組織と、(二)非身体的理由で働けない者を収容する病院の組織とができたわけです。このときから精神障害が医療の対象とされ、精神科医という社会的カテゴリーが生まれました。

私はべつに精神医学を否定したいと思うものではありませんが、この狂人に対する医療化(

médicalisation du fou) は、歴史的に言ってずいぶん遅く起こったものであって、その成果が狂人の地位に深い影響を与えるにいたっているとは思いません。だいたいなぜこの医療化が起こったかといえば、主として前述の経済的・社会的原因のためであって、このために狂人イコール精神病患者ということになり、精神疾患というひとつの実体(

entité) が発見され、切り抜かれたのです。そして精神病院は身体病のための病院と相称的(

symétrique) なものとしてつくられました。狂人とはわれわれの資本主義社会の化身(

avatar) ともいうべきものであって、根本的にいえば、先進国においても狂人の地位は未開国におけるものと少しも変わっていないと思います。それはわれわれの社会の未開性をあらわしているというほかはありません。

付録3

「オカマというのはよがりますよね。枕カバーがベットリ濡れるくらい涎を流したりするでしょう。するとやっているうちに、こっち側になりたいという気になってくる。だからオカマを抱いちゃうと、大体一割くらいのケースで、オカマになりますね。」(野坂昭如)

岩井志麻子『猥談』より