●発音のメカニズム

肺から上がってきた呼気が声帯を振動させ、咽頭や口腔内を共鳴させて発声します。

聴覚が正常の場合、聴覚的フィードバックによって発音を調整しています。私たちが発音する場合、口形(口の 形:母音等)を意識したり、舌の位置を考えて発声していません。発音した音を耳でしっかり聞いて、自分の発音を常に監視しているのです。口の中が見えないのがほとんどですから、見ただけではどう発音していいかわかりません。

・口の周り

唇がしっかり開いたり、閉じたりできることが大切です。

よだれが多かったり、唇にしまりがないと発音がきちんとできません。まずは、噛むこと、吹くこと、吸うことが大切です。ほほをふくらませたり、口をとがらせたりできるようになるのも口の周りの筋肉を鍛えます。

・舌の機能

母音は唇と舌で口腔内の形を変えて作ります。唇の開閉や舌がスムーズに動かないと、ことばとしてなめらかに話せません。舌が固いと発音も悪くなります。舌を前後に出したり、左右に動かしたりと自由にできることが大切になります。

・息

発音の不明瞭とはだいたい子音が発音されないことです。息のコントロールがうまくいかないと正しく発音されません。正しく発音させるためには、口や舌の形をスムーズに変えて息をタイミングよく出すことです。

・声

明るい声、きれいな声を出すためには、リラックスして声帯を振動させます。力を入れると、声が出にくかったり、長く声が出ません。喉や胸が振動していることを感じさせます。

●発音指導

発音指導の基礎として、①声、②息、③舌、④口の周りの四つのことに取り組みます。子どもが指導者の模倣をきちんとできることが条件です。

四つのことが自分で意識的にコントロールできるようになると、単音(カ、サ、タ行音等)の練習になります。

①声

聴力が正常でも障害があると意識的に声が出せないことがあります。聾学校では、声を出すことを身体で意識させています。喉や胸に手をあて声を出すと振動していることを知らせます。口形を意識して母音(アイウエオ)の練習をします。母音は発音指導の中でもっとも大切です。

②息

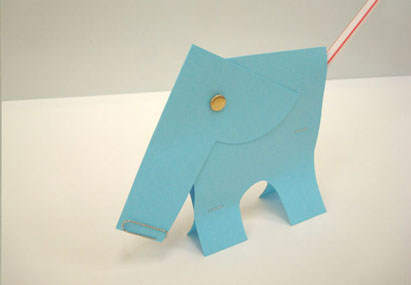

呼吸はしていても細かな息のコントロールができません。風車や巻笛(象の鼻)、シャボン玉、紙吹雪等を使って息の強化、息のコントロールを図っています。

③舌

舌がスムーズに動くことが発音にとって重要です。舌の形が変わることによって口腔内を共鳴させ発音されます。聴覚障害児の場合、発声活動が少ないため舌が固くなっていたり、自由に動かせないことが多いです。

④口の周り

母音が発音の基礎になります。口を大きく開けたり、すぼめたり、横に広げたりすることがスムーズに動くと、自然と母音がはっきりしてきます。子音の練習にも必要です。

Ⅱ 自然に息を出す

普通に子どもは呼吸をしていても、意識的に吹いたり出したりさせようとすると難しいもので

す。自分の息の状態(強弱・長短)を視覚や聴覚的に表わすおもちゃや遊びで意識的にでき

るようになります。発音指導のためには息のコントロールが柔軟にできる必要があります。

ただ、吹ける、吸えるだけでなく、自由に息の調節ができることが大切です。そのためにはい

ろいろな遊びをしながら、息を出す経験をたくさんさせましょう。

息の状態(強・弱等)が視覚や聴覚的にわかるもの

①風車 息を吹くと回り、強く吹くと早く回ります

②巻き笛(吹き戻し) 息を出すと、伸びたり、音が出ます。

③花笛 息を出すと回り、長い息を出すと笛が鳴る。

④笛やラッパ 息を出すと、音が鳴ってわかります。

⑤ろうそく 息を吹くとゆらゆら日が揺れます。強く吹くと消えます。

⑥ティッシュ 細長くすると、息の状態で揺れて動きます。

⑦紙吹雪 吹くと飛び散ります。強い息が良くわかります。

⑧ストローでぶくぶく。 コップの中の水を吹くと泡が出ます。

⑨シャボン液をぶくぶく。 吹くと泡が消えずに残ります。泡がどんどん増えます。

お盆の上にシャボン液を入れて、ゆっくり長く吹くと

大きな半円球のシャボン玉ができます。

⑩ストローの吹き矢 ストローに綿棒を入れ、強い息で飛ばします。

⑪ストローおもちゃ(ヘビ、ゾウ、カバ、ワニ、キリン、花車)

息の状態に合わせて、動物の部位が動きます。

このホームページに作り方が説明してあります。

● 発音遊び

Ⅰ 自然に声を出す

当たり前のように出す声も声の出ていない子どもに声の出し方を説明することは難しいこ

とです。泣いたり、笑ったりする時は、自然と声が出てきます。聴力が正常なら、しっかり声

を出す経験をさせることが大切です。出したいときに出せることが必要です。そのことが言

葉の獲得につながります。呼び声「おー」「あー」とかで呼びかけることがことばの初めです。

必ず、要求や気持ちに声が出てくることが大切です。

1)こちょこちょ遊び

子どもとの関係ができていると、体の一部をくすぐると自然と笑います。関係ができてないと

体をくねらせて嫌がります。体が過敏に反応してしまう子どももいますので、スキンシップを

十分楽しめるようになってから始めます。抱っこしたり、揺らしたりすることに慣れたり、体の

いろいろな部位に触れられることに慣れさせていきます。衣服の着脱やお風呂で体を洗った

り、手をつないで散歩ができたりと身体接触が楽しいことが条件となります。

①「一本橋こちょこちょ」 歌に合わせて、こそばしたり、叩いたり、つねったりします。

②毛布ブランコ 毛布の中に寝かせて、二人でゆりかごのように揺らします。

揺れることを体感して笑いや声が出てきます。終わりを知

らせるためや意図的に声を出させるために最後に「どしん」

と言って、軽く落として体全体に振動を与えます。期待ととも

に声が出てきます。

親子でできる発音あそび

2)声の振動を感じる遊び

音声は、空気が振動して、鼓膜が共鳴し、中耳、内耳、脳に伝わり認識されます。普通は聴

覚で音や音声が認識されますが、聴覚障害児の場合は、聴覚で認識しにくい場合があるので

音を視覚や触覚で感じさせています。ことばの遅れのある子どももにもいろいろな感覚を感じ

させて、音や音声の存在をしっかり意識させます。

③風船あそび 口やほぺったに風船をあてて、声を出します。振動がありま

す。声の振動が風船で増幅されます。

④メガホン遊び

紙を丸めた筒やラップの芯、ペットボトル(底を切ります)

⑤糸電話

トイレットペーパーに長い風船を入れたもの

振動や音声がわかり、壊れにくいので扱いやすいです。

長いパイプや長くつないだ牛乳パック。糸電話は、

適当に糸の張りを保たないとうまく音が伝りません。

落ち着いて、理屈のわかる4歳以上でないと難しいです。

3)聴覚や視覚的フィ-ドバックによる遊び

自分の声を他のものを使って客観的に認識して、強化させます。自分の耳で聞くより意識されます。

① マイク遊び

おもちゃやCDラジカセ等のマイクで自分の声を改めて聞きます。

聴覚的フィードバックの強化です。自分の声の大きさが表れるイ

ンジケータがあると声の大きさがわかります。

②音声反応するおもちゃ

フラワーロックや音声で反応するおもちゃです。

Ⅲ自然に舌を動かす

舌の働きは食べるときに効率よく噛むために食物を口の中で回しています。そして細

かくなったものを奥に運ぶ役割もしています。また発音するときは、下顎とともに舌の

形を変えて口腔内の空間を替えて発声をします。複雑な動きをしています。障害のあ

る子供や小さい子どもが意識的に舌を動かすことは難しいです。正しい発音をするた

めには、声や息同様に意識的に動かす経験が必要です。舌が前に出ない子どももい

るので、しっかり舌でなめたり、動かす経験をします。口の中をさわると過敏な場合、

歯磨きの時に舌や口腔内をブラシングしておきます。過敏さが取れ、発音指導時の

関係(口や、口の中を触らせる)もできます。

①きな粉 おさらの上のきな粉を舐める。自然に舌が口から前に出て動

きやすくなります。

②ミルクせんべい 舌でゆっくりと舐めて穴をあけます。無理に穴をあけようとす

ると、逆に舌先を緊張させます。ゆっくり舌全体で舐めます。

③パットライス 平らなお皿にパットライスを入れ、舌で舐めとります。平らな

舌や柔らかい舌は、舌全体にたくさんつきます。舌がとんが

っていたり、固いと舌先だけに少ししかつきません。鏡で舌

についたパットライスの量を見させて誉めます。(初めは少

しでも誉めます)

パットライスではありませんが、同じようにすることができます。

パットライスではありませんが、同じようにすることができます。

④棒付きキャンディ 舌のマッサージです。特に舌が固い場合は特に有効です。

甘さを感じると舌の表面積が大きくなるので平らになります。

⑤プリッツ プリッツを左右、上下の口角に当て、舌を動かせます。

自分の舌がどこにあるか意識させるために鏡を見てします。

子どもにプリッツを与え、大人の左右の口角に押さえるえる

ようにして舌を出して、やり方を教えてもいいでしょう。

⑥ポッキー 上の歯の裏にポッキーを当て、ゆっくりと舌をポッキーにそっ

て上げていきます。

Ⅳ 口の周り

発音するためには、口の周りの筋肉がスムーズに動く必要があります。笑ったり、

怒ったり、泣いたりと表情が豊かに作れたり、口を膨らませたり、口をすぼめたり

することもできることが大切です。しっかり鏡を見て、表情を作ったり、真似したりす

る経験をします。

①鏡遊び 表情を真似したり、口をふくらましたり、すぼめたりします。

②にらめっこ 面白い顔を作って笑います。表情を豊かにすることも口の周

りの筋肉をスムーズに動かすのに大切です。

③歯磨き 大きく「アーン」と口を開けたり、「イー」と言って歯を磨かせな

がら、口の形を作らせます。言われたように口の形を作らせ

ます。言われたように口の形を作れることが発音指導の基礎

になります。

④歌をうたう 歌を真似したり、声を出したりできる場合は、毎日歌います。

頻繁に歌います。歌を歌う、声を出すことで、口の周りの筋肉

を鍛え、舌、声の練習になります。聴覚が正常なら、聴覚訓

練になり、しっかり聞く態度を育てます。日常のこうした積み

重ねが、人との関係を作り、ことばを育てていきます。

⑤口形維持 スナック菓子の「ポテコ」「なげわ」「とんがりコーン」等を使っ

て口の形を維持させます。口の形が大、中、小と思うように

作れない子どもに有効です。大人でもなかなか難しいですが

こつがわかれば、子どもでもできます。3歳以上ならできます。

5秒位口形を維持させます。できれば、お菓子が食べられる

ので、子どもたちも頑張ります。

ポテコには「こつぶポテコ」「でっかいポテコ」があります。いろ

ポテコには「こつぶポテコ」「でっかいポテコ」があります。いろ

いろな口の大きさ ができます。 固めなので唇だけで口形を維

持する練習ができます。歯では噛みません。3歳前後でもでき

ます。

なげわを横にして唇ではさみます。細いので力を入れると割

れます。そっとはさむ練習は口形維持の練習には良いです。

なげわを縦にしてはさむのはもっと難しいですが、できれば、

母音口形や両唇音の練習がスムーズにできるようになります

3~4歳でできます。

⑥ストロー 口径 の違うストローやパイプ、ヤクルトの容器等で、シャボ

ン玉やピンポン球を吹かす遊びをします。

ポテコには「こつぶポテコ」「でっかいポテコ」があります。いろ

ポテコには「こつぶポテコ」「でっかいポテコ」があります。いろ