| Back | Introduction | D.I.Y |

普段の素人のDIYで使用を前提とした考え方です。

参考程度に・・・・。

| まずは、スパナ、メガネレンチ、ソケットレンチ(ラチェットつき)ですね。 目的はボルトナットを回すのですが、ボルトナットの位置によって使い分けたり力の入れ方で使い分けをします いずれも、値段により精度が違ってきます。精度があまいと、うまくボルトナットの頭をホールドできずにボルトナットの頭をなめやすくなります。 8ミリぐらいから22ミリぐらいまでのセットになった物を利用すると便利でいいでしょう。 スパナ、メガネレンチはそれぞれセットで1500円から2000円ぐらいのものを、ソケットレンチセットは5000円ぐらいのものを使用しています。特にソケットレンチセットについているラチェットは壊れやすいので安いセットのは避ける方がいいですね。 あとは、よく使うサイズのもの(たとえば10/13ミリソケット)は精度の高い単品物を購入しています。 ソケットレンチセットでは、なぜか15ミリとか日本であまり使用されないサイズのソケットが入ってない場合が多いです。自転車をいじる場合は、タイヤのハブを固定しているナットが15ミリなので、ソケットレンチセットで15ミリの入っているのを選ぶと「通」です。 |

|

スパナ |

|

| ボルトナットの真横から差し込むことができます。 しかしボルトナットとの支持点が少ないのでメガネレンチほど大きな力を加えることができませんまた無理にちからを加えるとボルトナットの頭をなめやすいですね。 一般的なスパナは口径が柄に対して15度の角度になっています。狭い場所ではスパナの裏表を交互に使う事で、送り角を変えて30度とその半分の角度でボルト・ナットを効率的に回すことができます。 |

|

メガネレンチ |

|

| ボルトナットの真上から差込みます。 スパナにくらべ支持点が多いので、スパナにくらべボルトナットの頭をなめにくくなっています。 また、ボルトナットから外れにくいこともありスパナよりより大きなちからをかけることができます。 |

|

ソケットレンチ(ラチェットつき) |

|

ボルトナットの頭に帽子をかぶせるような感じで使います。ソケットの中を見るとギザギザ状のソケットと6角のソケットがあります。ギザギザ状の場合はボルトナットの頭に差し込むときに差し込みやすいのですが、粗悪品の場合、山が小さい分ボルトナットの頭とソケットの内側の山の両方ををなめる恐れがあります。 左:別途購入の6角タイプのソケット 右:セット内のギザギザ(12角)タイプのもの ラチェットは連続してボルトナットを回すのに便利ですが大きな力をかけると壊れるので、緩め始めや締め終りには使用しないほうがいいです。 |

|

モンキーレンチ |

|

| 万能スパナ??これが、モンキーレンチです。 (同じようにくちばしが稼動するレンチでパイプレンチってのがありますが用途が違うので気をつけましょう。) くちばしが可動しいろいろなサイズに化けるのでとっても便利です。 しかし、可動するゆえにきちんとくちばしを合わせていても使用中にくちばしがずれて、ボルトナットとの間に隙間ができボルトナットの頭をなめやすくなります。常時使用するのでなく、同じサイズのレンチが二ついるときそのボルトナットのサイズにあったレンチがないとき等で臨時的に使用をするものだと認識しています。 ちなみにこのレンチ、可動部を下あごと言いますが、下あご側(矢印の方向)にまわすようにしないとあごが外れます(壊れます)・・・。 |

|

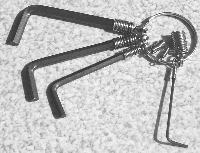

ヘキサゴンレンチ(六角棒レンチ) |

|

| ボルトナットは回すための部分が六角形の形をしたものですが、回すための部分をネジ自体に六角の穴を彫っているネジもあります。よく組み立て式ベッドとかに利用されてますよね? こういったネジを回すための工具がこれです。ヘキサゴンとは「6角」という意味です。 ヘキサゴンレンチはよくこの写真のままの状態で、ジャラジャラ言わせながら使用している人がいます。しかし、使用しない分が邪魔ですので、一本だけを引っ張ってリングについているバネから取り外して使用します。 大きな力の必要なときには短い方をネジに挿して使用し、緩んだら長い方をネジに挿して使用すると素早く回せて便利です。 この六角の部分のサイズの規格が二種類あり日本でも二種類の規格のネジが使用されています。それは、メートル法とインチ法の両方が混在しているのです。ま、多くの場合はメートル法を採用しているのですけどね。持っているレンチがうまく合わない場合はこのサイズ規格の違いを疑ってみてください。また購入時にはメートル法のかインチ法のか注意して購入しなければいけません。 |

|

ドライバー  |

|

| JIS規格で1番や2番、3番とかいわれるものを購入した方がいいです。 JIS規格のネジの頭のサイズに合わせて使用します。 普通のタイプのドライバーにくわえ、写真のように「Z」型のもの、「L」型でラチェット機能付きのもの、柄が極端に短いものなどもあります。持ってはいませんが貫通ドライバーといって軸が柄の部分を貫通しており柄の部分をハンマーで叩けるタイプのものもあります。 +のネジとドライバーの規格がきちんと合っていれば、磁石のちからが無くても(たとえばマグネットドライバーでなかったりネジが真鍮等であったりしても)ネジがドライバーの先端に引っ付きます。 回したいネジがどのサイズのドライバーでいいのか分からないときには大きい方のドライバーから試し、ネジにはまったドライバーを使用します。当然ネジに入らないバイイは使えません。ネジの穴に対し、すこし小さいドライバーでも回せ問題ないように(小は大を兼ねるように?)思えますが、大きなちからをかけたときにネジの頭やドライバーの先端自身をなめ易いので必ずネジにあったものを使用します。  ちなみに、意外と知られていないのがドライバーはネジを緩めるときも締めるとき押しながら回すということです。これを知らない人は押す力を加えずに回しネジの頭をなめてしまうことがありますが、しっかりと押しながら回すとなめにくくなります。 ちなみに、意外と知られていないのがドライバーはネジを緩めるときも締めるとき押しながら回すということです。これを知らない人は押す力を加えずに回しネジの頭をなめてしまうことがありますが、しっかりと押しながら回すとなめにくくなります。 |

|

ペンチ&ラジオペンチ  普通のペンチ///ラジオペンチ |

|

| ペンチは、銅線や針金を切る・曲げる・はさむ・引っ張る・ねじるなどたくさんの作業を担います。 電気関係のほか、板金加工・金属線加工に活躍します。 ペンチは口先で針金や板金をはさむだけでなく、刃の部分の丸い部分でも丸いものをつかむことができます。ちなみに、この丸い部分で銀杏をはさんで強く握ると銀杏の殻を割るのに便利です。 切断用の刃は、かなり丈夫で太目の鉄線も簡単に切れます。 また先端部の噛合わせ部は、若干の隙間が開いています。これはわざとあけているらしく不良品ではないそうです。 |

ラジオペンチは、銅線や針金を切ったり、細工したり、小さな部品をつかむときに使用します。 ペンチの入らない狭い場所の加工に便利ですね。切断能力はペンチの方が大きいので太い針金の切断にはペンチの方を使うといいですね。 作業の種類等により便利なようにさまざまな先端部の形状のものがあります。先端部がまっすぐなオーソドックスなものから、部品の取り付けに便利な先端部がカーブしたものまでたくさんあります。 |

プライヤー  |

|

| プライヤーは、物をつかむ、パイプ等を回す、線を切る用途に使います。傷がつきますがナットもBの部分でくわえて回せます。 口の開きはヒンジ部の支点の位置を変えることで二段階に変えることができます。  Aの部分で板金や針金をつかみます。 Bの部分で丸いものをつかみます。 Cの部分で針金を切断します。 左の写真の普通のタイプはよく車載工具に入ってるものですね。 一応ペンチのような役割をしますが、構造上精度があまいため、大きな力をかけれなかったり、作業している素材に傷をつけたりしやすいので、この工具を常用するのは避けた方がよさそうです。 臨時に使ったり緊急時に使うのに便利そうですね。 右の写真のは、ウォーターポンププライヤーです。 太めのパイプや丸棒をつかむことができ、配管工事とかに便利なようです。口の開きが数段階に調節でき、口を平行に広げてしっかりとパイプをつかむことができます。 ジャムのビンの蓋を開けるのにも便利そう? |

|

ニッパ |

|

| 銅線や鉄線等を切ります。 用途に応じて刃のごついもの、薄いもの、刃の角度が違うもの等があります。 一般的には、細い線を切ったり電気工事とかに用いる(刃が斜めについてる)斜めニッパ、ペンチの刃の部分のような強力ニッパとがあります。写真のは斜めニッパですね。 斜めニッパは、やわらかい銅線などを切るのに使用しし、強力ニッパは銅線や鉄線を切るのに用います。 ニッパは切断のための工具なので、切断する材料に応じた種類のニッパを使用しないと刃を壊してしまいます。 |

|

| その他、あったら便利だなあって思うもの。 | |

プラグレンチ |

その名のとおり、点火プラグを回すレンチです。 上のは、一体式です。ゴルフに使われている21ミリナットのプラグを回すのに使用します。 下のは、ソケットレンチ式です。ラチェットハンドルにつけて使用します。カブ、エリミ、ミラ等の16ミリナットのプラグに使用します。 |

| ピックアップツール |

ラジオのアンテナや指示棒のように見えますが、先端部がマグネットになっており、狭い場所に落としたネジやナット等を拾い上げることができます。ただ、鉄製の磁石につくネジやナットでないといけませんね。100円ショップで見つけました。ホント便利です。 |

狭いところミラー?? |

同じく100円ショップものです。 ピックアップツールの先端部が、丸いミラーになっているものです。狭い場所の反対側の部分を見るのに使用しますが、いまいち使いにくいです・・・。 |