未成の貨物線を開通させた路線その1・・・愛知環状鉄道線について

国鉄岡多線から愛環線へ

愛知環状鉄道ver1.0

(佐久間レールパークに展示されていたドア上の路線図。東海道線の支線的な扱いのためか岡多線の名はなく、瀬戸市駅開業前のものだ。)

愛知環状鉄道は旧国鉄岡多線と旧国鉄瀬戸線の未開業区間を利用して1988年(昭和62)に開業した第3セクター路線です。

国鉄期には東海道本線の岡崎駅から北野枡塚駅までは自動車運搬用の貨物線として開業、その後に豊田市駅開業を果たし旅客輸送を開始しており、この岡多線の3セク転換に際して中央本線の高蔵寺駅まで乗り入れるための線路を鉄建公団が昭和58年頃までに建設して、その後愛知環状鉄道が開業しました。主要株主が県と沿線自治体のほかトヨタが5%弱出資していて、この路線の成り立ちを感じさせます。

岡多線という名称の由来は、計画では瀬戸市から分岐して中央本線多治見駅までの線路を通す計画があったためです。また、国鉄瀬戸線も東海道本線枇杷島駅から分岐して、中央線の勝川駅までの外環連絡線を建設し、(この区間が後に東海交通事業城北線として開業しました。詳しくは城北線の項を参照ください。)勝川駅からは高蔵寺駅まで中央線と合流して副々線を形成しながら高蔵寺から瀬戸市まで貨物線ネットワークを繋げる予定でした。

この計画が中止になったのはやはり南方貨物線と同様に鉄道貨物輸送シェアの急速な低下と国鉄本体の財政難のためです。

しかし、岡多線の沿線には多数の企業が立地しており高校・大学や研究機関も多かったため、通勤需要が見込まれることから高蔵寺まで延長のうえ開業する方針が決まりました。 瀬戸市駅から高蔵寺駅までは旧国鉄により複線分の用地確保や路盤整備が行われていたため、鉄建公団によって高蔵寺までの線路が敷かれ開業しました。 岡多線当時の線路は電化されていたものの単線でしたが、複線分用意されていた線路用地を生かして将来複線化可能なように考慮され、このため橋梁やトンネルは複線サイズで建設されました。

こうした複線化のための準備は、「あの特需」が起きなかったらおそらくは実を結ばず、いまでも単線運転のままだったかも知れません。いずれにせよ、鉄道建設計画には将来のことを考慮した設計を持たせることの意義が、東京大阪だけでなく地方都市においても大きいことを 示しています。

愛知環状鉄道ver2.0

(「愛環」の可能性を一躍拡げたのが愛知万博でした)

さて、鉄建公団の建設によってJR高蔵寺駅まで乗り入れを実現した愛環ですが、開業当初はまだ輸送量も少なくJR線への行き来は想定されていなかったため、高蔵寺駅の一番端の1番ホームに単線で乗り入れるのみでJRへは線路が繋がっていませんでした。

一方で高蔵寺駅構内の愛環線1番ホームと反対側の5・6番ホームの延長線上は、旧国鉄瀬戸線のために用意されていた立体交差用の路盤の土盛り(中央線の線路を跨ぐための高架線用地)があったものの工事凍結によって長期間放置されていたため、宮脇俊三氏の著作「鉄道廃線跡を歩く」にも未成線として取り上げられ、一旦は廃線殿堂入りしました。

ところが、突如として愛知県が例のイベントの開催地として名乗りを上げたことで状況が一変しました。

そのイベントとは、もちろん愛知万博2005のことです。万博会場が愛知県瀬戸市を中心としたエリアに決定し、観客輸送については「愛知高速鉄道・東部丘陵線(愛称:リニモ)」を建設して担うこととされました。しかしリニモによる輸送量が小さく、また起点の藤が丘駅で連絡する地下鉄東山線は常に混雑している路線であり、利用者をさばき切れなくなる恐れがあったため、愛知環状鉄道に白羽の矢が立ったのです。

そもそも、愛環の主要出資者が愛知県であるため、(リニモも同じ3セクであり、やはり愛知県が主要株主)県が主導して輸送環境の整備をおこなったのは自然な流れです。

そこで、いかにして万博会場への人員輸送を増やすのか検討された結果は、「JR名古屋駅から中央線を経由して愛環に直通運転する」というものでした。ただし、愛環での万博会場最寄駅の八草駅(開催期間中の名称は「万博八草」)からはリニモで2駅の移動が必要でしたが、これはうまい具合に藤が丘からのルートの反対側区間にあたりうまく混雑回避できそうなので、この案が同じ区間でのシャトルバスの運行と共に実行されました。

そしてここで問題となったのが、愛環とJRがレールで繋がっておらず、しかもホーム1面分しかない愛環の乗り場に人が殺到すれば高蔵寺駅が機能不全に陥ることが心配されました。愛知県としても、途中駅での乗り換えが万博八草のほかにも高蔵寺駅が加わる事で、乗客から敬遠されるような事態を防ぐために取った対策が「中央線の上下線とも愛環に直通できるように改良工事を行う」というものでした。

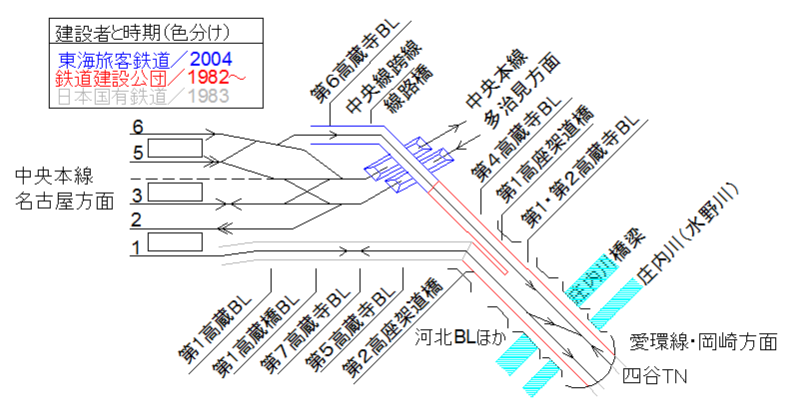

つまり、愛環の1番線をJR線とレールでつなぐと共に、一旦は廃線殿堂入りしてしまった作りかけの旧瀬戸線の路盤の上に、中央線を跨ぐための立体交差の新線をつくり、JR名古屋からの10両編成の電車を直通できるようにしたのです。

JR東海が中央線・多治見方面の線路から分岐した新線を延ばして高架線とトンネルケーソン(函)つくり、愛環の開業時から将来に備えて残しておいた複線化スペースまでレールを接続しました。そのほか高蔵寺駅1番ホームから名古屋方向にレールを延ばして、JR線の名古屋までの線路に接続する工事も完成し、これで名古屋からの列車は愛環線に上下とも直通運転が可能となったのです。

万博が終わったあともJRからの愛環線乗り入れは続いていて、名古屋駅では東海道線の岡崎行きとの誤乗を防ぐため中央線の愛環経由岡崎行き電車には下のような表示を出しています。(しかし英字では岡崎だ)

高蔵寺駅1番線に着いた愛環からの名古屋行き直通快速「エキスポシャトル」ので両社の運転士交代の様子

この列車は10両編成のためホームの短い愛環線内の途中駅はノンストップだ。

(その後瀬戸市駅など一部駅で10両対応化工事がされている)

万博に合わせて自社車両を一気に新調した愛環線。

愛環2000系はJR東海313系のドッペルゲンガーだ。

《写真館》

高蔵寺駅の立体交差化工事の概要

奥の高架は高蔵寺駅1番線から伸びる線路、つまり愛環開業時からのもの。貨物列車通過のためか勾配がゆるく取ってある。

手前がJR東海/名工建設が追加した高架部分。勾配が急なのは貨物列車考慮の必要がなくなったため。

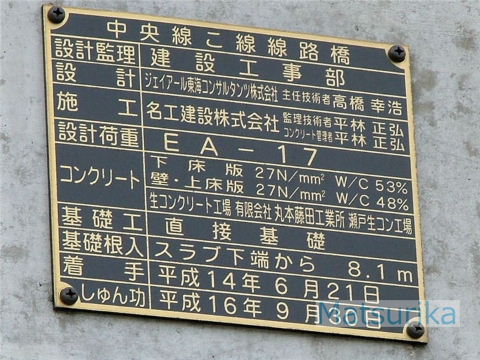

新しい高架部分はJR東海の設置。設計荷重はKS-17相当であると思われ、比較的重量列車に対応している。

中央線を跨いでいる愛環の瀬戸市方の高架橋と2つのトンネルケーソン。

橋脚の間からは愛環線から高蔵寺駅1番線に到達する別の高架の橋脚が見える。

上写真から引いた画像。道路を跨いでるのが2004年に立体交差線路から接続された第1高座架道橋で、橋桁そのものは鉄建公団/錢高組により昭和57年に完工していた。

架道橋の下に少しのぞいているのが愛環開業時から電車が走っていた第2高座架道橋。こちらも鉄建公団/錢高により昭和57年完工。2つの橋の間に日光が差し込んでていることから、両者は少し離れていると判る。

上の写真で手前に見えている架道橋銘板。ここは鉄建公団により昭和57年つまり国鉄改革以前に俊工していた部分。

JR線から分かれて、春日井・瀬戸両市の境界である庄内川橋梁(鉄建公団が建設)に差しかかる。

この橋の中央には渡り線があって、2004年まではそこで複線から単線になって高蔵寺駅に終着していた。

愛環から名古屋に直通する各駅停車が高蔵寺に到着するところ。

この区間の下り線の高架は昭和58年に国鉄/名工建設によって完工している。高架の奥にはJR東海/名工建設が平成16年に新設した「中央線跨線線路橋」とケーソン函(2つ)が見える。

上の写真の付近の橋梁銘板。国鉄により昭和58年に俊工しているがこれも国鉄改革以前に完成していたことが判る。ひとつ面白い点を見つけた。銘板に誤って「高蔵寺橋りょう」と刻印されたのか1文字削って「高蔵」と直した跡に思われる。すぐ下にあった橋脚の表示では「第1高蔵橋リょう」になっている。

2005年8月の万博八草駅(現・八草駅)の様子。名古屋方から2番線に着き客を降ろした電車は、空車のままで折返し線がある2駅ほど先まで回送されてから折り返し、手前の1番ホームに入線することになっていた。 直通電車は中央線の最大編成でもある4+3+3の10両とされた。

直通電車のみで単純計算で、毎時定員1,400人×3本、つまり毎時4,200人が運べた。

《まとめ》

愛知環状鉄道線は幸運なことに、通過している自治体の予算が比較的潤沢で、沿線への居住促進を見据えて駅の利用環境に対する投資がきちんと行われていることが利用増につながっているといえます。

当初は単線で少ない運行本数で開業しましたが、その後少しずつ複線区間を増やす工事を続け運行本数を増やした結果、投資に見合った利用客の増加を見ています。 これは国鉄時代の建設時に、将来全然複線にできるように橋梁やトンネルのサイズを最初から複線対応可能に造っていたことも要因で、先見の明があった対応といえます。

愛環線の将来像ですが、鉄建公団への費用償還が完了すれば運賃の値下げやJR東海への編入も困難ではないと思われます。また走行区間も長いため、線内快速電車の設定などで利便性を高める工夫もいいと思われます。

管理人 茉莉花(まつりか)

Copyright by Matsurika 2016.3

記事および写真の無断転載を禁じます。