【実技講習会参加申込みの方へ】

山行実施前は体調管理に十分に気を付けて、発熱、「風邪」を疑わせる症状の参加のある方は参加を辞退してください。集合時にパルスオキシメーターによる血中酸素飽和度(SPO2)の計測を主宰者が行います。ご協力ください。

※このページを見ていただいた方!まずは「風の谷」の机上講習会への参加ををお勧めいたします。

実際の「やまあるき」の雰囲気も判り、実技講習会でお持ちいただきたい装備等も実物を手にお話しできます。ぜひ!

「高尾山に登った。楽しかった」「御岳山に行ってみた。次はどこに行こうかな?」ピクニック、観光から一歩前に。

山靴を初めて履く人の最初の一歩をしるすための登山教室です。主に向かうのは、奥多摩の山々。

大菩薩、奥秩父、北八ヶ岳も大好きな山域です。夏を中心に南北アルプス、八ヶ岳にも向かいます。

近郊の日帰り登山と一泊~二泊程度の山小屋泊まりの登山とを行います。

平日が中心の登山ですので、どうしても年齢は高くなります。ガイドブックのコースタイムの2~3割増し程度のゆっくりペースで歩きます。

冬も軽アイゼン等を使って行ける「雪の山歩き」も行っています。

春のカタクリの咲く奥多摩から夏雲湧く南アルプス、北アルプスの3000mの山々、北欧を思わせる森林高地・北八ヶ岳の樹氷の森の散策までを楽しみます。

最も好きな山は、やはり奥秩父。原生林と渓谷の魅力の重厚な山々こそ「やまあるき」の故郷と思っています。

基本は「全くの初心者」の山歩き。頂上だけでなく、木々や、花、雲の美しさにも足を止める登山教室を目指します。

参加者は一名でも実技講習は行います。定員は8人。アシスタントガイドを配置した状況で13名で定員としています。平均7人前後のパーティーでの山歩きです。

東京近郊、大菩薩、奥秩父の山は早春の今が一番の積雪を迎える時。カラカラと乾いた晴天が、時折、周期的に太平洋岸を低気圧が通過するようになり、都心に氷雨が降る頃、身近な山も積雪が増すようになっていきます。夏の道路は冬季閉鎖となり、その山本来の標高差と静寂が山々を支配します。一方、硬い木の芽の中に小さな緑の気配が見られ、微かな春の訪れに心が弾みます。豊富な雪の中に、微かに感じられる春の気配を感じる、早春の山を歩きましょう!

暦の上では春になって、山々は雪の中にあります。奥多摩、丹沢、大菩薩・・・・、東京近郊の山々では三月が最も雪の降る季節でもあります。井の頭公園で桜の知らせが届くころ、重い春の最後の雪が降り積もる事もすくなくありません。奥多摩の山、1000ⅿ前後の山では三月末から雪が無くなり、葉先の木の芽が膨らみだし・・・四月の声を聞きだすと、カタクリやアズマイチゲが春の到来を知らせてくれます。昼間の時間が伸び、初心者でも春の山を楽しめる季節の到来です。

山々の春はユックリと、しかし確実に山の斜面を登っていきます。硬く小さかった芽が少しずつ開き、まだ葉も付けない木々にキブシやダンコウバイの控えめな花が咲きだします。そして高い山で最後の春の雪山が待っています。五月も末になると一気に花が咲きだします。斜面を埋めてピンクに染めるアズマシャクナゲ、山麓を輝かせる様々なツツジが次々と咲き出します。ワクワクする春の「やまあるき」です。

これから「やまあるき」を始めよう!という方のための講習会です。「山登りをやってみたい」「高尾山には行ったことがあるけれど、もう少し大きな山、高い山にも行ってみたい!」そんな方が、仲間を作り、最低限の登山用具を準備し実際に山登りをするための講座です。「『やまあるき』の始め方、楽しみ方」をお伝えします。また東京近郊の「やまあるき」初心者が楽しめる山も紹介します。

2月4日から6月4日の講習会です。●は現在募集中のプランです。

原生林の印象の強い奥秩父の中にあって2599mの金峰山は山頂一帯が森林限界を越えて高山独特の雪とハイマツの日本庭園の様な美しい雪景色を見せてくれます。山頂直下の金峰山小屋は、この時期、冬季休業中ですが、営業をしていただきます。森林限界に建つ小屋は、小屋の窓、テラスから八ヶ岳と南アルプスが日没まで眺められます。小屋の中はマキストーブと炬燵と羽毛布団で暖かく快適です。夏の賑わいが嘘のような長野県川上村・廻り目平から凍てついた金峰山川の清流を見下ろし、取りつく雪の原生林は静寂の中です。登り着いた小屋で夕暮れの雪景色を楽しみます。翌朝、小屋前から山頂に至る大斜面の雪原をラッセルし、背後の北アルプス、右手の八ヶ岳や南アルプスを見ながら登り着く山頂からはドカーンと富士山の圧倒的な展望が見事です。山頂から巨大な五丈岩を迂回し、「南アルプスに向かって歩く」様な千代ノ吹上から砂払ノ頭までの雪の岩稜を歩きます。雪の亜高山を満喫するプランです。歩行1日目3時間半2日目4時間 ※軽アイゼンorアイゼンとスパッツが必要です。

標高1700mの上日川峠までバスが通り賑わう大菩薩も車道が閉鎖された冬、標高900m前後の昔からの大菩薩登山口から歩く本来の2057mの日本百名山に蘇ります。千石茶屋から登る旧来の登山道は、大きなブナの森の中を延々と登り、背後に甲府盆地が見下ろされる太古からの峠道です。上日川峠から唐松尾根に取り付き、背後の富士山、南アルプスを見ながら登る雪の尾根。登り着いた雷岩から広がる展望を楽しみ、一転して原生林の道を大菩薩嶺を往復します。ここから妙見ノ頭、賽の河原と辿る稜線こそ大菩薩連嶺のハイライト。南西面の明るい展望と北東面の原生林と奥多摩の展望の対比が見事です。夏の賑わいがウソの様な大菩薩峠へと向かい、上日川峠から来た道を下山します。歩行6時間 ※軽アイゼンとスパッツが必要です。

奥秩父南端の茅が岳は甲府盆地に岬の様に突き出す位置にあり、正面に南アルプス北部、富士山、右手に八ヶ岳、背後に奥秩父が眺められる最高の展望台です。冬枯れのカラカラと明るいカラマツ林の中を辿り女岩から東の尾根に向かい立つ「深田久弥終焉の地」の碑。富士山を正面から見る彼の地から登る事、僅かで思わず歓声の上がる大展望の中に立ちます。展望を堪能したら南へと続く明るい防火帯の道を登山口に降ります。歩行4時間 ※軽アイゼンとスパッツが必要

新潟・長野県境の信越国境の関田山脈。豪雪地帯の「たおやかな」山・鍋倉山は、数メートルの積雪の中です。この鍋倉山は、全山をシロブナが覆い尽くし、苔を付けない独特の巨樹が林立する見事な風景を見せてくれます。この鍋倉山の温井という集落から「日本昔話」を思わせる穏やかな山麓の高原を田茂木池を抜けて巨木の谷の東側の尾根を登ります。豊富な積雪をワカン(無料レンタルします)を付けて登り、時には一面の霧氷が飾る斜面を登り続ければ木々の丈が低くなり、北西からの強い風の中、広々とした県境の山頂に登り着きます。山頂からは晴れていれば日本海から北信の山々、北アルプス等が大きく眺められます。山頂から西のコルを経て広々とした広がりを見せる西ノ沢に入りますが、ここもまた、見事なシロブナが周囲を見渡す限りに続き、斜面を覆い尽くした美しい静寂の谷です。雪の美しさ、楽しさを感じる鍋倉山です。 ※前夜、鍋倉高原の民宿に宿泊予定です。 歩行5時間 ※軽アイゼンorアイゼンとワカン(無料でレンタルします)が必要です。※雪崩、滑落の心配はありません。※深い雪の中を安定的に歩く為のワカンですが、アイゼンと違って使用に当たっては、特に練習などは不要で、巨木 の森の中を自由に歩ける装備です。ラッセルはガイドがやります。

奥多摩の北端、東京都と埼玉県を分けながら雲取山から東に伸びる長沢背稜の一角にある三つドッケ。別名・天目山と呼ばれる1576mの山頂からは南に鷹ノ巣山と富士山が見え、雲取山から続く石尾根の好展望台です。過疎が進む日原から横スズ尾根に取り付きます。杉林の中を抜けて滝入ノ峰を大きく東から巻き、コルに出た所から上は、見事な自然林!過去に植林化が進み人工林が増えた奥多摩の中では屈指の美しい森の中の登高です。とりわけブナの巨樹が目立ち、広々とした尾根を登り続けます。登り着いた長沢背稜には縦走路が走り、立派な一杯水避難小屋があります。小屋の裏手から急峻に登る道は一転してカラマツの森で、最初に立つピークからコルに下降し、登り返した露岩のある山頂は360度の大展望があります。何よりも目に付くのは三角錐の鷹ノ巣山と、その右手に真っ白に聳え立つ富士山。そして雲取山から続く長沢背稜の山々です。ゆったりと山頂の景色を堪能し、避難小屋に戻り横スズ尾根を下降します。 歩行5時間半 ※軽アイゼンとスパッツが必要です。

雲取山から東に少しずつ標高を下げながら続いて来た尾根が青梅丘陵に没する最後の山が高水三山です。山頂付近に常福院という立派な古刹のある高水山、最高峰で優れた展望のある岩茸石山、山頂に大きな神社があり杉の木立に囲まれた惣岳山。最高峰・岩茸石山でも793ⅿと小さな山ですが、それぞれに独特の個性がある楽しい山です。軍畑(イクサバタ)駅から平溝川に沿った山里の集落の中を辿っていきます。梅、桜が道端に咲き、川にアヒルが泳ぐ長閑な道は高源寺から傾斜を増し登山道に入ります。杉木立の中を登り続け、尾根に出ると「こんな山の中に・・・」と驚く立派な伽藍の常福院に出ます。カタクリが咲く斜面を上がり背後の東京の景色の広がりの中を登れば高水山山頂です。ここからが高水三山のハイライト。美しい雑木林の中の道は右手に奥武蔵の山の広がり、左に大岳山から御前山が美しく眺められます。明るい岩茸石山山頂からは大菩薩、雲取山と大きく展望が広がります。惣岳山へと伐採で広い展望が広がる中を歩き、岩場を乗り越えて立つ惣岳山は展望もない静寂の山頂です。御嶽駅への長い下りが待っています。 歩行3時間45分 全くの初心者も大丈夫!

島嶼を除いて東京都唯一の「村」・桧原村。南北秋川を分ける浅間尾根は村の真ん中を通り、かつては甲州古道として歩かれ塩道、嫁取道、そして蚕が運ばれた幹線道路でした。人工林と雑木林、カヤトが交互に現れる穏やかな尾根は数馬下からいったん尾根に上がってしまえば、緩やかに上下する道の脇には古い炭焼き窯や、石宮があり、点々と置かれた可愛らしい顔をした馬頭観音が歴史の古さを感じさせます。途中、あちこちで北秋川を挟んだ大岳山、御前山、三頭山が手の届きそうな近さで並び、南秋川を挟んで丹沢や道志の山も見事です。人里峠から雑木の森を抜けて立つ、浅間嶺。そして明るい浅間嶺展望台からは権現山の上に頭だけ出した真っ白な富士山が見事です。シカの食害で、数が減ったものの、一本松の先、時坂峠などにカタクリの群落があり、アブラチャン、キブシなど「奥多摩に春が来た」ことを告げる春の花もステキです。最後は時坂の集落の家々の軒先を通り払沢ノ滝へと下り着きます。 歩行4時間半 ※いったん尾根に上がれば大きな上り下りは無く「やまあるき」初体験向き!

東京都最高峰、東京にある唯一の日本百名山であり、唯一の2000mの標高を持つ雲取山。まだまだ山麓でも緑は淡く、微かに訪れた早春の中にあります。歩き出すのは奥多摩湖畔の鴨沢。奥多摩湖を背に人工林の中を緩やかに登る道を辿り続ければ、広葉樹の明るい登りに変わります。堂所から傾斜がキツクなり登り続ければ美しいブナの森になります。石尾根縦走路にブナ坂で登り着けば、ここからは明るい防火帯の登りとなり、晴れていれば左手に大菩薩、富士山を見ながら広大な尾根を登ります。奥多摩小屋跡からカラマツの森を高度を上げていきます。小雲取山肩まで背後にどんどん広がる展望を楽しみながら登れば最後の坂を登り詰め、雲取山に立ちます。360度の展望が大きく広がります。一転して原生林の中の急斜面を雲取山荘へと降ります。満天の星空と東京の夜景を見る雲取山荘の一夜を過ごし、再び早朝の山頂に戻ります。朝の山頂からは富士山、南アルプスの雄大な展望だけでなく、遥かにオレンジ色に光る東京湾まで眺められます。展望を堪能したら、小雲取山から美しいカラマツと笹の尾根を富田新道へと向かいます。やがて道はブナの巨樹の中を降るようになり、唐松橋の渓谷美の中を日原林道へと下り着きます。日原川の渓谷美を堪能しながら日原鍾乳洞のバス停に降り着きます。 歩行1日目5時間半2日目5時間半 ※雲取山荘は羽毛布団、炬燵があり水が豊富で山小屋初体験でも安心です。

五月中旬の北アルプス南部。まだ樹林の中には豊富な残雪があっても、それらは締まり、安定的な登高が可能です。表銀座の始まりの山である燕岳は、正面に槍ヶ岳から野口五郎岳、黒部源流の山が並びます。本当の山奥の温泉・中房温泉から、美しい原生林の森をユックリと登ります。合戦尾根は急峻で有名な登山道ですが、丁寧に作られた登山道は歩きやすく、第一ベンチを越えれば要所要所の目印になるベンチを目標に少しずつ高度を稼ぎます。やがて左右に雪の山が現れ、左手に木々の間から槍ヶ岳の勇壮な姿が見られるようになると、合戦小屋に到着します。ここから合戦ノ頭に立てば一気に広がる展望の中、斜面の最後に建つ大きな燕山荘へと登り着きます。設備の整った山荘に入り、荷物を置き、雄大な展望を楽しみながら風化した花崗岩が奇岩となって白砂と雪が作り出す素晴らしい尾根を辿ります。最後に大きく登り返して立つ燕岳。360度の北アルプスの大展望が広がります。満天の星空の中の燕山荘の一夜を過ごし、合戦尾根をユックリと下ります。 1日目5時間2日目3時間 ※アイゼンor軽アイゼンとスパッツ必要です。

奥秩父の中核、山梨、埼玉、長野の三県にまたがり、信濃川、荒川、笛吹川の水源として日本の分水嶺であり、日本百名山である甲武信岳。山頂からは日本百名山の内、実に43座が見られるという展望の山です。日本一流程の長い川・千曲川、信濃川の長野県川上村の毛木平から歩き出します。谷いっぱいにミソサザイの鳴く千曲川沿いの道を緩やかに登り続け、美しい渓谷美の中を辿ります。優美なナメ滝から原生林の中の道を少しずつ細くなる源流を辿り、登り着く千曲川水源の碑。ここから山小屋のボッカ道をシラビソの甘い香りの中を辿ります。十文字峠へと続く尾根に立ち、最後の登りを制して立つ甲武信岳。夕方の美しい展望が南アルプスから富士山と大きく広がります。素朴な昔ながらの丸太小屋・甲武信小屋に降り付き、泊まります。翌朝、晴れていれば再び山頂に立ち、早朝の素晴らしい展望をタップリと楽しみ、長野・埼玉県を分ける原生林の鬱蒼とした尾根を辿ります。埼玉県最高峰・三宝山に登り返し、奥深い森の中を尻岩、武信白岩と苔の道を辿ります。大山手前からショッキングピンクのアズマシャクナゲが現れだし、この縦走路で最も展望の良い大山に立てば、浅間山や八ヶ岳の大展望が待っています。シャクナゲの咲く尾根を降れば一面がシャクナゲが埋め尽くす十文字峠に降り着きます。乙女ノ森、カモシカ展望台とシャクナゲの森を歩いてから、毛木平へと下り着きます。 歩行1日目4時間半2日目4時間半

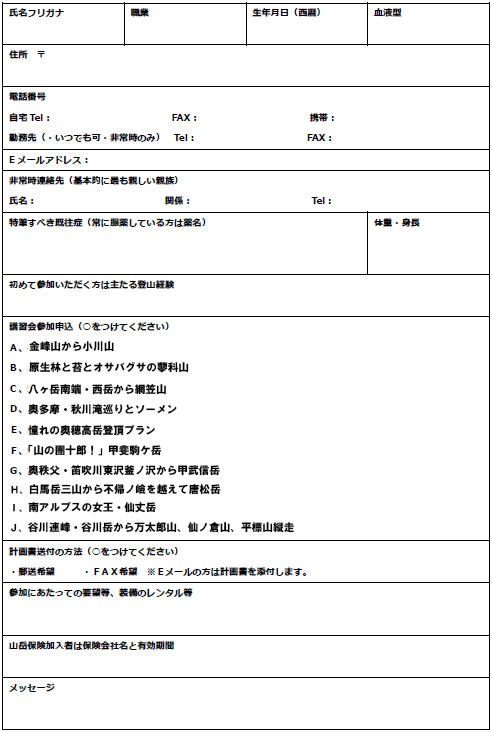

参加申込書の内容(箇条書きで可)を nrh09361@nifty.com にメールしてください。(過去に参加経験のある方は氏名と希望コースのみをメールしてください。)メールに添付して計画書、その他、必要な事項をお伝えします。

郵送の方は 〒180-0013東京都武蔵野市西久保1-37-4山岳ガイド「風の谷」 あて 申込書をお送りください。計画書、その他を(郵送、メール希望の方法で)お送りします。

(申し込まれて数日たっても計画書の届かない場合にはトラブルの可能性があります。必ずご連絡下さい。)

また、講習内容に不安や不明な点のある場合は 携帯090-2248-9244 におかけください。特に月曜日、金曜日は講習内容に関係なく、登山に関する、あらゆる相談にお答えしています。

※初めて御参加いただく方は遅くとも、6日前程度にはお申込みください。(初回は装備の準備、その他に思わぬ時間のかかる場合があります。)何回のも来ていただいている方も、できるだけ、お早めに!

申込書は全て記入してください(携帯電話お持ちの方、必ず記入してください。非常時の連絡に必要です)。体調不良時の無理な参加はおやめください。

・参加できない状況となった時は至急ご連絡ください。参加前日夕刻以降は携帯電話090-2248-9244 にご連絡ください。キャンセルは必ずガイド自身に電話の肉声で!メールでのキャンセルは受け付けません。

・計画書到着後のキャンセルにはキャンセル料金が発生する場合があります。

・事故に際しては全力で救助にあたりますが、保障については山岳保険の範囲(遭難捜索費用を保障する内容)の範囲に限らせていただきます。