「本格的な登山に挑戦したい」「一歩上の山を目指したい」「岩登りや沢登り、テントを使った大きな雪山登山をしてみたい!」そんな方のための登山教室です。

一部の「入門講習」「体験講習」など以外では5人~6人程度の「一パーティー」として活動できる範囲の人数での登山です。

雪山登山では、入門者向けの日帰りプラン、赤岳などの初めての本格的雪山の第一歩のプランで山小屋などを使用する以外は、基本的にテント泊、雪洞泊です。

岩登りでは三つ峠などの基本講習の上で、剣岳八つ峰のフェース・およびチンネ、本峰南壁、北岳パットレス(三年前の崩壊以降、休止中でしたが、2016年再開)、中央カンテまでの谷川岳一ノ倉沢・マチガ沢などの基本的なクラッシックルートを中心に、少人数での講座を行なっています。

沢登りは「風の谷」の無雪期の活動の大きな柱となるものです。上越、谷川岳、東北、北アルプス、南アルプス、などにも出かけますが、奥多摩、奥秩父の沢登りが多いです。

とりわけ、奥秩父は荒川水系、笛吹川水系を中心に、かなりマイナーな箇所も含めて詳細にトレースしています。年に何回か山小屋利用の沢登りも行ないますが、基本的に「ビバーク」での沢登りが中心です。

「風の谷」のアルピニスト講座では、恐縮ですが、参加年齢を50歳未満と限らせていただいております。

宿泊装備、登攀用具などを全て背負った状態での長時間の行動となることが多く、他のガイドプランと比べて相当程度にハードな場合もあります。

以前より御参加いただいている方には50歳以上になられても来ていただいている方もいますが、初参加時点で50歳以上の方には、個人でのガイドに来ていただいています。

二月こそ、本物の厳冬期。一年で最も深い雪が山々を覆い、八ヶ岳、西穂高等の冬季も山小屋が営業する山域以外では、訪れる者も無い静寂が山々を支配します。深い雪の中に自らのルートを定め、深雪にトレースを付け、氷雪の尾根を攀じ登り、誰の足跡もない真っ白な山頂に立つ、真剣勝負の雪山が僕達の訪れを待っています。そして、冬型の気圧配置が時折、緩み、輝く新雪の雪山が始まります。

春の雪山こそ、最も雪山らしい雪山です。毎日、風雪の吹きすさんでいた山々も周期的に冬型の気圧配置が緩み、見事な白銀の世界が現れます。日照時間が伸びて行動しやすくなり、少しずつ気温も上昇します。ふかふかの新雪も、少しずつ「層」が形成され、ワカンが痛快に効くようになります。まだブッシュも出てこないので、尾根から谷を渡り、この時期だけの自分のルートが作れます。躍動的な春の雪山です。

まだ高い山では、豊富な残雪が覆い、その中に少しずつ「緑」が出てくる春の山。「風の谷」は組織の浮沈をかけてネパール・タパピーク全員登頂に全力を挙げています。そして、季節は「岩」と「沢」の季節になります。登山道を乗り越えた登山を行う上で必ず身に着けるべき「岩登り」の技術。そして谷を沢を水源まで詰め、山頂に立つ「沢登り」。新鮮で刺激的な冒険が僕達をまっています。

このホームページを見ていただいている方、とりあえず、まず「机上講習会」に来てみませんか?

「今年こそ挑戦!はじめての雪山」「今年こそ始めよう!岩登り」「今年こそ挑戦!はじめての沢登り」を筆頭に山岳気象の基礎など、本格的な登山を行い、「風の谷」からも自立した登山者になるための基本的な知識をお話しします。

「風の谷・アルピニスト講座」は単に「個人では行けない困難な山に連れて行く」ガイドではありません。「風の谷を卒業して自立する登山者を育てる」ガイドです。・・・そのためにも、ぜひ!

講習費は無料です。 参加の申込は不要です(直接、会場へとおこしください。)

登山道を乗り越えた登山、バリエーションルートを目指す登山を行う上で「岩登り」の技術は必ず身に着けたい技術です。現在の多様化する岩登りの様々な姿の紹介から、北岳、剣岳、谷川岳一の倉沢等の本格的なバリエーションルートへの挑戦するためのレベルアップの方法、岩登りの基礎の学び方、絶対に用意したい岩登りの用具などについて判りやすくお話しします。

50歳未満の方が対象です(初参加の時に50歳未満の方が対象です。参加後、50歳に達した方は、引き続き御参加ください。)「オレは強いから例外にしろ!」はちょっと無理です。

※20歳代の方、失業中などの求職中の方には講習費の大幅割引があります。主宰者に申し出て、講習費金額を確認してください。

2月1日から6月29日の講習会です。●は現在募集中のプランです。

八ヶ岳主峰・赤岳。最高峰としてだけでなく、東西に屹立した岩壁を持ち圧倒的なポリュームの山容を持ちます。「赤岳を目指して雪山の基礎技術を学んで来た者」にとっても「赤岳登頂を出発点に更に大きな雪山登山を志す者」にとっても指標となる存在です。本格的な雪山挑戦のプレッシャーを減らす為、この赤岳登頂プランだけは稜線の天望荘に食事付で宿泊し、登頂に専念します。美濃戸口から林道を美濃戸へと向かい、南沢から行者小屋に向かいます。上部は岩稜となる地蔵尾根は吹きさらしの痩せ尾根でガイドにより完全に安全を確保して最後の斜面を登り主稜線に出て、天望荘に宿泊します。翌朝、急傾斜の氷雪の斜面を一歩一歩登り詰め、背後にグイグイと広がる大展望の中、絶頂の赤岳に立ちます。 ※体力のある雪山一年生向き

冬型の気圧配置の下で日本有数の豪雪が覆う北アルプス後立山連峰。その中核をなす五竜岳の隣に真っ白く美しい三角錐で聳える白岳。ここから東に特徴あるピークを並べて大糸線・神城駅近くまで伸びる遠見尾根。変化に富んだ遠見尾根は、本格的な雪山登山を目指す者の大きな目標となります。五竜遠見スキー場からテレキャビンでアルプス平まで上がり、多くの場合、スキー場からワカン歩行となります。地蔵ノ頭からは、もし、晴れていれば目指す稜線、辿る遠見尾根の展望が見事です。小遠見山までの登りは延々としたラッセル。ここから中遠見山まではシラビソの木の生えた安定した尾根ですが、所々で痩せ、雪庇も張り出しています。更に中遠見山は小さなピークですが、シッカリした上り下りとなり、トレースが無ければ引き続き、厳しいラッセルがツ続きます。所々、二重山稜となり、尾根の幅が広がり安定した中を引き続きラッセルして進めば夏には、所々「池塘」が点在する広場が随所に現れます。西遠見山を見上げる広場にテントを建て、白岳アタックの拠点を作ります。時間的な余裕があれば、雪洞堀を体験し、トイレとして使用します。翌早朝、目の前の東西に長い西遠見山に立ち、コルへと降りれば目の前に五竜岳東面・黒菱が立ちはだかり圧倒的な迫力です。コルからは真っ白な広大な斜面を交代でラッセルし、頂上直下の尾根を慎重に這い上がれば、白岳山頂へと登り着きます。西側からの強烈な風と、もし、幸運にも晴れていれば剣岳、立山の圧倒的な展望が待っています。

無雪期でも訪れる者の少ない南アルプス南部は、積雪期は人の姿を見ない静寂が支配します。三角錐の美しい山容で360度の圧倒的な展望を持つ上河内岳。南ア深南部、富士山の展望台・茶臼岳と美しい山稜が広がります。静岡から畑薙第一ダムの先、沼平ゲートが登山口です。畑薙大吊橋を渡り、ヤレヤレ峠を越えて、上河内沢沿いをたくさんの吊り橋を渡って、上流へと向かいます。小さな峠を越えて美しい滝のかかるウソッコ沢小屋を通り過ぎ、中の段の峠を越えて降り立つ横窪沢小屋。静かで水の豊富な小屋前にテントを張ります。翌早朝、二つの沢を分ける中間尾根を延々とラッセルして登り続けます。樺段を過ぎ、背後に大きく富士山が望めるようになると一気に周囲が開け茶臼小屋前に登り着きます。宿泊用具をデポし、背後の稜線に登り着けば一気に西側の展望が開け、中央アルプス、木曽御岳山の展望が見事です。広々とした二重山稜もある遮る物もない稜線を辿り、竹内門を越えて立つ分岐。背後の真っ白な斜面を登り立つ大展望の上河内岳山頂!同じルートを下降し、更に穏やかな茶臼岳を往復し、茶臼小屋前のテントに帰り着きます。目いっぱい行動する三日間です。

茅野駅から東を見る時、最も高く視界を遮る大きな山・阿弥陀岳。この北側に短いながら美しい雪稜と、岩稜を展開する阿弥陀岳北稜。今回、この北稜を登攀すると共に中間部の岩稜に二ピッチのメインロープを固定し、ユマール登攀の訓練を行い、また、阿弥陀岳の下降でもメインロープを固定し、フリクションヒッチでの下降を練習します。美濃戸口から南沢を辿り、行者小屋前でテント泊します。翌早朝、赤岳への文三郎道と分かれ、中岳沢から右に夏の尾根道を目指して登高を続け、北稜に取り付きます。雪稜から立ちはだかる岩稜を2ピッチ、ユマールどの登攀を行い、上部の高度感満点の痩せた雪稜をランニングコンテで登高します。阿弥陀岳山頂は八ヶ岳主稜から距離があり、権現、赤岳、横岳、硫黄岳の見事な展望があります。下降でロープを固定し、フリクションヒッチでの下降の練習を行います。下りは、中岳沢の雪崩を避け、文三郎尾根を下降します。フィクスロープの登高の練習を希望する方、ぜひ!

豪雪の谷川連峰最高峰・仙ノ倉山も三月を迎え周期的に冬型の気圧配置から逃れる季節となりました。仙ノ倉山から真北に白馬のタテガミを思わせる真っ白な雪稜を伸ばす北尾根。雪解け水が盛大な音を立てて流れる毛渡沢沿いを登り広大なバッキガ平から取り付くブナの急斜面。一気に登り詰めて北尾根の末端のピーク・小屋場ノ頭の谷川主稜線がドーンと眺められるピークの上にテントを張ります。翌早朝、ここからは森林限界を思わせる樹木を見ない真っ白な痩せたスノーリッジをグイグイと登ります。シッケイノ頭、K1、K2と見事な雪稜を周囲の大展望を楽しみながら登れば突然、尾根は幅を広げ広大な雪田の中を進みます。雪田は二か所あり、その中をワカンを効かせて登れば、最後に急斜面を這い上がり、飛び出す仙ノ倉山山頂。360度の大展望が待っています。登って来た北尾根をアンザイレンして下降します。

ロープウェイを使った木曽駒ケ岳周辺のみに登山者が訪れる中央アルプスは、積雪期は、静寂と展望が支配します。とりわけ空木岳より南は訪れる者もなく、豊富な春雪が山々を覆います。越百山と書いて「コスモ」という独特の名前の山は、天竜川・伊那谷を挟んで南アルプス全山が真っ白な姿を見せ、木曽川を挟んで木曽御嶽山が大きく眺められる展望の山です。取り付くのは、木曽川支流・伊奈川のダムからです。花崗岩の白い岩肌と、澄んだ渓谷の伊奈川渓谷を上流に向かい、福栃平から遠見尾根に取り付きます。原生林の中の急峻な登りをラッセルして登り続け、下のコルで正面に輝く南駒ケ岳が現れます。延々と続く森の道を上のコル、オコジョ平と登り続け、やっと登り着いた御岳展望台。わずかな平坦地を整地してテント場を作ります。森の中の静かな一夜を過ごし、広い尾根をヘッドランプの灯りでラッセルを続けます。終わりのない様なラッセルで福栃山を巻き、登り着く越百小屋。ここからは目指す越百山が大きく立ちはだかります。徐々に木々の丈が低くなり、背後に開ける圧倒的な大展望。木曽御岳山から北アルプスの見事な銀屏風が輝きます。最後の氷雪の斜面をアイゼンを効かせて登り続ければ登り着く山頂。山頂に立った瞬間に突然、目に入る甲斐駒ヶ岳から聖岳、光岳までの南アルプス全山が背後に富士山の頭を見せて厳粛な姿を見せてくれます。重厚な中央アルプス・越百山です。 ※最後の斜面以外、滑落、雪崩等の可能性の少ない山です。体力勝負です。体力のある雪山初心者にもお勧め!

中央線・茅野駅のコンコースから東の空を眺めると銀屏風となって編笠山から蓼科山へと続きます。権現岳、赤岳から天狗岳まで続いた「「岩と雪」の世界は以北から森林高地となって「たおやかな」樹氷の世界を創り出します。その中で、北横岳から蓼科山までは、それぞれのピークには多くの登山者が訪れるものの、その間の大岳、天狗の路地、双子池の間は複雑な地形と溶岩台地のため、訪れる者は少なく、トレースの付く事はまれです。人気の北横岳で大展望を楽しんだ後、岩塊の上に春の大量の雪の積もった稜線をワカンでラッセルしていきます。原生林の上に突き出した大岳の岩峰に立ち、複雑な地形の天狗の路地をルートファインディングに努めて進みます。安定した森の中に入り、ラッセルを続けると現れる二つの凍結した美しい湖・双子池に到着します。完全結氷し、その上に雪が積もり雪原となった神秘の世界が広がります。池からカラマツの森をラッセルし、双子山の山頂に登り着き浅間山と北アルプスが大きく眺められるウラジロモミの点在する中を大河原峠へと下り着きテントを張ります。翌朝、樹氷の原生林の尾根を小ピークを越えてラッセルし、前掛山を越えて将軍平に立ち、岩塊の中の雪の斜面を攀じ登ればアッと驚く火口が広がり巨大な雪原となった蓼科山に到着します。日帰り雪山登山者が多く訪れる山頂からトレースが付き踏み固められた斜面を一気に女神茶屋へと下降します。 ※滑落、雪崩の心配は、ほとんどありません。雪山テント初体験向きです。

初冬に広大なバーンが形成され、雪山氷雪訓練が行われる富士山は、四月上旬積雪量が最大を迎えます。初冬の硬い、厳しい雪面に代わり、キックステップ等の基本技術を含めた本来の雪上訓練が可能です。雪山登山靴での基本的な歩行、アイゼン歩行、ピサッケル技術を中心に基礎から歩行技術を習得し、ピッケルのあらゆる使用方法、滑落停止を練習します。滑落停止等も硬すぎない斜面で的確に止まり、様々な形態での滑落停止技術が習得できます。雪山初心者には基本装備の装着から雪山テント生活技術を練習し、経験者、とりわけ今春のネパール登山予定者は、五合目付近にテントを張り、二日目に3000m付近への登高をすることで、高度の身体へと与える影響も訓練します。 ※雪山初心者には基本装備の無料レンタルがあります。

奥武蔵の日和田山は高さ20ⅿ程度の小規模の岩場ですが、支点、終了点がシッカリと整備され、浮石なども丁寧に片付けられ、全くの初心者、初体験の方が「岩登り」の基礎を学ぶのに適した岩場です。必ずしも本格的な岩壁登攀を目指さない人でも、一般登山道を乗り越えた登山を行う上で、必ず身に着けたい岩登りの基礎。岩場を安全に登り、下降する基本動作、様々な岩登り用具の身に着け方、使い方、ザイルを岩場に合わせて選び、適正に使い、仲間を守り、自分を守る技術を基本から徹底的に練習します。基本的な登り、下降はトップロープで練習しますが、その上で、実際の登攀同様に初心者もザイルでリーダーを確保し、岩場を登り、懸垂下降する形で行います。最初は「どうやって、あんな岩場、登るの?」と不安に思っても最後には、想像以上に安定的に登攀できるように練習します。最低でもゲスト3名に一名はガイドを配置し練習し、必ず成果が出る岩登り初体験講習会です。 ※基本的な岩登り専門用具・ハーネス、確保器、シュリンゲ等は数に限りはありますが無料レンタル可

初心者にせよ、経験者にせよ、挑戦的な登山を行う上で避けて通れない山岳事故。岩場で登攀中に滑落した後、ルートに復帰するための自己脱出の基本的な技術を学びます。また、岩場で登攀不能となったパートナーの引きおろし、安定した場所への引き上げを練習します。またトップの滑落をビレーヤーが止めてから、トップがルートへ復帰するためのシステム、その後の岩場からの安全な離脱までを各自ができるまで練習します。また、負傷した仲間の最低限のケア、歩行不能となった仲間の搬送を手持ちの装備で行います。更に完全に心肺停止等の重篤な事態に陥った仲間に対するファーストエイドを練習します。これらの訓練で極めて大切な事は、専門的な装備、用具を使用するのではなく、通常のバーリエーションルートで登山する手持ちの装備で全てまかなう事、最低限準備すべきレスキュー、ファーストエイドの装備について確認します。いつか、体験するかもしれない事故に確実に対応する訓練です。

三つ峠の岩場は、富士山を背に高度200ⅿ近い岩壁で構成されています。三段に連なる岩場で形成され、それぞれの岩壁の間に安定したバンドがあり、ガッチリした支点が豊富に設置されています。この岩場で全くの初心者には、岩場での注意事項、基本装備の装着、ザイルの確実な装着から練習し、基本的な岩の登り方、懸垂下降を練習します。その基礎の上に実際にザイルを結びあい、岩場を登攀し、マルチピッチの登攀を体験します。更に全ての岩場を懸垂下降して本チャンの岩登りの基礎を学びます。経験者は、この夏の北岳、剣岳等の登攀を実践するために、簡単なルートから難しいルートまでを一つでも多く登攀し、現場で、無駄なく、早く登攀する技術を様々な天候を想定しながら練習します。本格的な岩登りに向けて、絶対に体験していただきたい講習です。ゲスト3名にガイドを一名は配置し、休む間もなく、無駄なく、丸二日間徹底的に練習します。 ※テント泊が基本の風の谷ですが、この三つ峠岩登り講習会は、登攀に専念するために山小屋・三つ峠山荘に宿泊します。 ※初心者には基本的な装備の無料レンタル可

奥秩父を、日本を代表する渓谷美を持つ笛吹川東沢釜ノ沢。田部重治氏の「笛吹川を遡る」で表された素晴らしい光景は、今も大きく変わらず、谷の一つ、一つの角を曲がる度に新鮮で驚きの光景を見せてくれます。また沢登りの基本である、川から、谷、そして沢、水源へと淵を、釜を、滝を越えて、豊富な水量の流れを渡渉し、水源の山に立つという登山が可能です。夜明けの西沢渓谷入口から、東沢に入り、ホラの貝ゴルジュを大きく高巻き、山の神で本格的に谷に入ります。東御築江沢、乙女沢、東のナメ、西のナメと左右から美しい大きな滝となって注ぎ込む支流を堪能し、何回も谷を渡渉します。釜ノ沢出合から先、魚留ノ滝の真っ白に磨かれた輝く滝を登り、驚く渓谷美の千畳のナメの広大なナメ床を歓声を上げながら辿り、四段の滝を越えて立つ両門ノ滝。ここで遡行者を見ない西俣に入り、ゴルジュを慎重に越えれば到達する「風の谷」のビバーク地。天を焦がす大焚火を囲み、星空の下に泊まります。翌日は、最後まで苔むした滝が連続し、水師から派生した尾根をシャクナゲの咲く中を登り詰めて奥秩父主脈縦走路に立ちます。登山道から日本百名山、甲(山梨)、武(埼玉)、信(長野)に跨る甲武信岳山頂に立ちます。暗い谷底を歩いて来た者の目には360度の明るい眩しい展望が待っています。 ※体力があれば沢登り初体験の方も十分に参加可能です。 ※沢登り用の靴以外は基本装備の無料レンタル可

上記「講習費」には、テント宿泊の際の食費、宿泊費は含まれますが交通費、営業山小屋代金等は一切含まれておりません。タクシー等を使用した際には参加者のワリカンでお願いいたします。

なお、テント宿泊の際のテント、食事、燃料等は基本的に主宰者が用意いたします。

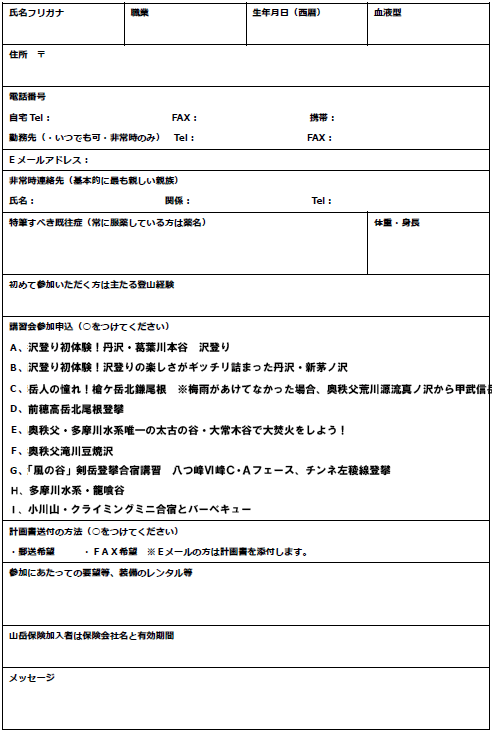

参加申込書の内容(書式は問いません。箇条書きで可)を漏れなく記入し メールで nrh09361@nifty.com にお送りください(既に参加経験のある方は氏名と参加申込プラン名だけでOK)。返信に計画書を添付します。

郵送の方は 〒180-0013東京都武蔵野市西久保1-37-4 山岳ガイド「風の谷」あて 参加申込書に記入してお送りください。

お問い合わせもメール可。 メール、郵送どちらでも申し込まれたプランごとの詳細な計画書をお送りいたします。

(申し込まれて数日たっても計画書の届かない場合にはトラブルの可能性があります。必ずご連絡ください。)

なお、講習内容に不安な点や、不明な点のある場合は、メール nrh09361@nifty.comで、または携帯電話090-2248-9244にお問い合わせください。講習内容だけでなく、あらゆる登山に関する相談、質問にも応じています。

体調不良時の無理な参加は絶対におやめください。また、体重75kgを越える方の参加、予めご相談ください(安全を確保できないプランがあります)。