トップページ

Terrible Booing Soccer

アルビレックス新潟に軸足を置いてサッカーを論じる、時にブーイングを放つサイト。

|

|

|

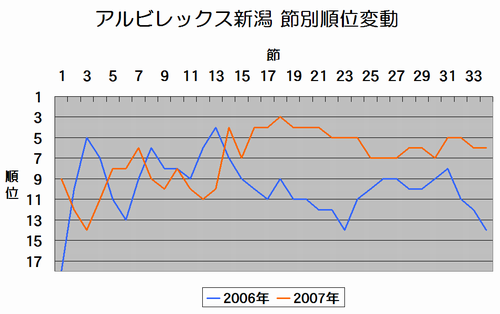

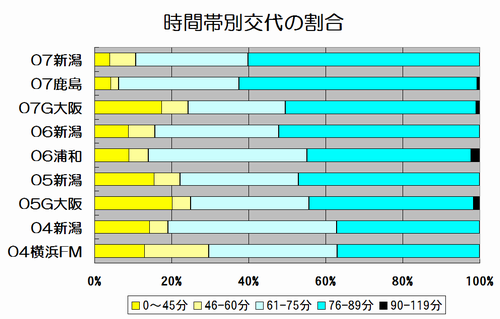

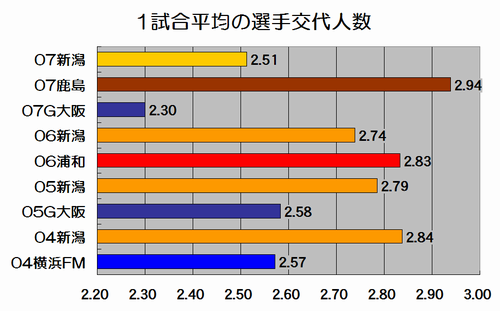

●特集「俺たちはJリーグで6番目に強いチームじゃない」(4)(文:オヤジ 2008/3/8)鈴木淳 名将への道いつだったか、さとさん氏より「(私たちは)最近、選手より鈴木監督がブレイクすることを望んでいる」という一文の入ったメールを頂いたが、この言葉はこれ以上なく私の鈴木監督に対する心情を代弁してくれた。 鈴木淳は無能な監督ではない。優秀な監督になれる素養を持ち合わせている。しかし、足りないものがどうしても見えてしまう。本稿では鈴木監督に足りないものを明確にし、同時にアルビレックスが今シーズン取り組むべき課題を示したい。 はじめに、監督の仕事をまとめると以下のように大別される。 (1) 選手の個人戦術・能力の育成 (2) チームの戦術の浸透・遂行能力の育成 (3) 対戦相手の対策 (4) 試合当日の采配 (5) チームのマネージメント(本稿では触れない) 鈴木監督は(1)と(2)に関しては長けているように見える。または重視する監督だということがわかる。 柏レイソルで控えFWであった矢野を使い続けて日本代表に押し上げたのは鈴木監督の我慢強さの結晶であり、鹿島で出場機会が多くなかった内田潤を獲得し、マルシオと素晴らしいコンビネーションを発揮させるまでに至ったことはベテラン選手でも成長できることを示す好例と言えるだろう。(もちろん、矢野と内田本人の努力の賜物である事はいうまでもなく、また両名の獲得に関してスカウティングは別のスタッフが行っているであろう。) また松尾、松下などアルビレックスで成長を遂げる選手は多い。深井のように監督の戦術志向と合わなければ難しいが、これからも多くの選手がアルビレックスで成長・復活を遂げる姿が見たい。ということで今シーズンはGK黒河と現在はジャパンサッカーカレッジに所属している宇野沢を密かに注目している。背中スポンサーも決まったことだし、再生工場に集まる選手を切に望んでいる。 話は逸れたが、鈴木監督は自分の構想に適合する選手であれば、我慢強く起用し、選手の成長を促すことができる監督であると言える。 ---- チームの戦術の浸透・遂行能力の育成についても鈴木監督は実に我慢強く実行している。その結果OPTAデータにも見られるように、両サイドからの確実性の高い攻撃、ラインが高く、運動量あふれるアグレッシブな守備、またポゼッションを重視するサッカーなど鈴木監督が目標とするサッカーが浸透していることが示されている。浦和のオジェックなどとは異なり、鈴木監督は「自分たちのサッカーをやっている」と胸を張ってもいい。 しかし、注文がひとつだけある。 これらの戦術にショートカウンターを充実させて欲しいのだ。アルビレックスは丁寧にボールを保持し、確実性の高いサイドアタックで得点を量産することが出来た。そこで、折角攻守に切り替えの速いサッカーをやっているのだから、高い位置でボールを奪った後はその高い位置のままで溜めることなく、ゴールに直進する攻撃にトライしてもいいのではないか。 以前の新潟のカウンターはエジやファビが長いドリブルでチャンスを作り、シルビのロングパスでロングカウンターを演出することがあった。彼らが不在となった今、新しい攻撃パターンを構築する必要があるが、それがショートカウンターであると提起したい。 ---- さてここまでは鈴木監督の素晴らしい点である。鈴木監督が今ひとつブレイクできない理由、それは(3)と(4)が大変上手くないことにある。 相手の攻守パターンの認識が徹底されていない「俺たちはJリーグで6番目に強いチームじゃない」(1)にて書いたが、2007年12月1日の大分戦に代表されるようにアルビレックスは相手の攻撃パターンの認識が為されていないことが多い。再掲するが、大分の攻撃パターンは ・高松のポストプレイ ・梅崎、山崎の積極的な飛び出し ・ボールの配球元はエジミウソンであることが多い 以上の3パターンが主力となり、これらに両サイドの上下動が絡むが、上記3点を抑えれば大分の攻撃はかなり手詰まりになる。結果的に得点には至らなかったがアルビはこの3点でいいようにチャンスを作られた。 この日のアルビは確かに前線からプレスをかけようと試みていたが(つまり自分たちのサッカーを遂行しようと試みたが)パターンの認識が徹底されていないため、選手の対応がまるで初見であるかのようにオドオドとした対応となってしまっていた。 パターン認識が徹底されてないと言えばセットプレーの守備の拙さもまた然り。12月1日の森重のゴールは天皇杯大分--千葉戦で見せたものと同じパターンであり、これもアルビレックスはまるで初めて森重を見るかのように十分なケアがなく、そしてあっけなく先制点を献上している。 アルビはしばしば、「ぽろっと」「あっさり」点を獲られることが多いがこれは分析力の欠如の結果だろうと考えられる。 ---- 鈴木監督はチームに基本的な戦術を浸透させる事は成功した。しかし、それは「自分たちのサッカーをやればいい」という単純な発想とはイコールではない。サッカーは当たり前だが、対戦相手が存在する。対戦相手の持ち駒と戦法を徹底的に分析せずに、自分たちの形に引き込むことは余程実力差がない限り不可能だろう。 そうは言うものの、アルビも対策が万全の試合がないわけではない。例えば、2007年3月31日川崎戦、4月14日ガンバ戦、そして負けはしたが9月30日浦和戦、アルビは押さえなければいけない点をきちんと押えて戦っていた。出来る試合もあるのだ。 しかしなぜだろうか。相手が超強豪チームでなくなると、突然「自分たちのサッカーをやればいい」という発想になってしまう。鈴木監督が就任して以降、選手の敗戦時の弁でこのような言葉が発せられるが、これは敗因や失点の原因を認識できていないことの裏返しなのだと私は感じている。監督が分析を怠っているのに選手に出来るわけがない。 同様に相手の守備の分析もおろそかになるケースが見られる。再び12月1日大分戦を例に取ると、大分はテストの山を張るようにディフェンスをする。押さえなければいけないポイントから押さえ、想定外の攻撃をされると躊躇なくファウルで止める傾向がある。 私はこの日の左サイドには寺川でなく河原を起用すべきだったと考えている。FC東京戦(11月10日)から続く寺川先発はポゼッションを意図したものだろうが、裏目に出て攻撃は停滞してしまった。大分のディフェンスに想定外の事態を起こさせるには河原が裏を取る動き、ドリブルなどのアグレッシブな仕掛けが必要であっただろう。 ---- では、相手の守備を的確に分析するとは如何なることであろうか。9月1日のジェフ千葉戦のアマル・オシム監督の思考を例に挙げ、説明したい。 アルビの守備はラインが高く、コンパクトな守備陣形を保つが、得点が奪えない状況が続くと、内田と松尾をかなり高い位置に配する2バックのようなシステムになる。この状態になったことを確認したアマル監督は、千代反田に自分のプレイをさせてもらえない巻を下げ、スピードがあり、裏を取ることが上手い新居を投入。さらに水野に代え、よりFWに近い狙いを出すために青木を投入。この交代がピタリとはまり、青木はガラ空きになったサイドを突き、フィニッシュは新居。この1点が決勝点となった。アマル監督にしてみれば「してやったり」であろう。 この試合でアマル監督の采配のポイントは ・アルビが焦り、2バックになることを分析していた。 ・2バックになったとき、カウンターを仕掛けることが出来る交代カードを用意していた。 ということではないだろうか。鈴木監督が必ずしもアマル監督より劣るわけではないだろうが、対戦相手をきちんと分析し、試合当日の采配にも反映できる準備を今シーズンはお願いしたいところである。 分析されていることを分析する鈴木監督が率いた06年、07年は順位変動の軌跡が似ていることに気付く。 図1:06年/07年 節別順位変動グラフ 06年は13節の浦和戦まで徐々に順位を上げ、4位に浮上。しかし、そこをピークに下降線を描き最終的に14位でフィニッシュ。07年も同様の流れで、18節広島戦終了後は3位まで浮上するも、緩やかな下降線を描き6位で終了。 この結果はアルビが「対策されていることに弱い」ということを示していると私は考える。 シーズン序盤から中断期間にかけては各チームとも対戦相手のうんぬんより、自チームのサッカーを確立することが重要になるだろう。その中で、自分のサッカーを確立することには割と長けている鈴木監督のアルビレックスは実力に比べて高い順位を得ることが出来る。しかし、シーズンが後半に入り対戦が2巡目になると対戦相手の対策がより大きなファクターとなり、「自分たちのサッカーをやること」に多くを割いてしまう鈴木監督には厳しい試合が続く事は想像に難くない。 「分析されていることを分析する」ということは対戦相手がアルビを対策してくることを見越した上で、さらにそれを上回る修正を施すことである。先の例で言えば、試合が劣勢になるとアルビは2バック状態に変形し、攻守に高い位置でプレイすることを目指したが、それは裏目に出ることが多く、むしろ逆手に使われてしまうことのほうが多かった。これはシーズン終了まで変わらなかった。 また、寺川の左サイドは脅威にならないことを見抜かれた結果、大分はエジ、マルシオ、貴章に重点的にマークを付け、寺川は結局左サイドとしては何も出来なかった。 これらの問題は正しい分析能力があれば避けられた事象であろう。ベタな言い回しになるが「彼を知り己を知れば百戦殆うからず(孫子)」、これを実践することが監督の仕事の根本だろうと言える。 鈴木采配に見る「交代」とはさて、監督の采配や修正能力を見る上で最も判りやすいものは「交代」である。今回はさとさん氏にアルビレックスの交代だけでなく、様々なチームの交代についてまとめて頂いた。ここから判ることを順次、列記していきたい。  図2:時間帯別交代の割合 以前より、鈴木監督が行う交代の印象については「遅い」「(使用枚数が)少ない」「効果的でない」という印象があった。 「遅い」印象については見事に図2に現れている。比較対象として様々なチームについても集計して頂いたが、やはりガンバ・西野監督、マリノス・岡田監督(04年当時)の交代の早さには驚いてしまう。両監督は修正能力の高い印象が私にはあるが、この図2にはそれが「見切りの早さ」という形で現れているという結果となった。全交代の25%を60分までに使用している。負傷交代によるものもあるだろうが、これは特筆すべき早さだろう。早く動いて失敗することもあるかもしれないが、名監督には見切りの早さは必須なのだとこの図で確信した。  図3:1試合平均の選手交代人数 また、使用枚数については図3に示されているが、新潟の使用枚数は他と比較して若干少ないものの、私が抱いていた「少ない」という印象ほどではなかった。 アルビとは直接関係ないが、07ガンバの2.30枚、04マリノスの2.57枚はやや少ない印象を感じる。以前どこかのサッカー評論ものを読んでいて、「交代を使いきれない監督は頑迷」という趣旨の一文を目にした記憶があるが、どうやらそうとは言えないようである。頑迷な監督であってもおおよそ2.5枚は使うようであり、問題はそのタイミングだと言える。 早い時間帯にその試合で起こっている問題を的確に掴む能力がなければ早い交代は難しいであろう。またその修正を的確にピッチに持ち込むことの出来る控え選手の存在なくしては早い交代というものは実現しない。04マリノスと07ガンバについてのグラフは監督の能力の高さと選手層の厚さを用意できるクラブ(フロント含む)のレベルの高さを示していると言えるだろう。 翻ってアルビレックスはどうであろうか。 少数精鋭といえば聞こえはいいが、選手層の薄さが交代の選択肢の少なさにつながり、鈴木監督の思考を縛っているように感じられる。07年のアルビの交代のほとんどは疲労による交代で占められ(つまり同じポジションで同じ役割を求めるものがほとんど)、戦術的に目先を変える、またはバランスを崩してでも攻めに転じ、点を取りにいく交代はほとんど見られなかった。効果的に見えないのはそのためである。 ---- アルビレックスの交代で回数の多いものは以下の通りである。 ●07シーズン・アルビレックスの交代パターン● ・7回 矢野→深井 ・6回 坂本→松下 ・5回 鈴木→松下 ・4回 深井→河原、マルシオ→松下、本間→寺川 ・3回 寺川→鈴木、坂本→松尾、矢野→河原、寺川→河原 矢野の交代に関しては代わりの大柄FWがいないため、必ずしも同じ役割とはいえないが、交代パターンの多くは同じポジションで同じ役割を求めるだけの交代である。 一方ガンバの交代パターンは以下の通りである。 ●07シーズン・ガンバの交代パターン● ・7回 安田→家長 ・6回 安田→寺田、マグノ→播戸 ・5回 播戸→中山、二川→寺田 ・4回 バレー→寺田、二川 →家長、バレー→播戸 ・3回 播戸→バレー、家長→播戸、播戸→家長、マグノ→家長 もちろん同じポジションの交代も多いが、システム変更を伴う交代が多いことが特徴であると言える。アルビレックスは攻守にバランスを求めることが多い。現在のアルビの選手の能力ではバランスを崩した攻めをしながら守る事は難しいのであろう。対してガンバは劣勢に立たされたときにはバランスを崩してでも攻めるだけのチーム力がある。 監督の修正能力の高さと早さ、選手層の厚さ、選手個々の能力の高さの3点が実現したとき、魅力的な交代は可能なのだと判った。そしてアルビには課題が山積みなのだということも。 鈴木監督自身が「5位を目指す」と公言するのならば、鈴木監督がJリーグで五指に数えられる監督となることが必要である。今の鈴木監督の分析・修正能力では程遠いものがある。選手同様に鈴木監督にも奮起を期待しながら、08年のアルビを見守りたい。 特集「俺たちはJリーグで6番目に強いチームじゃない」と題し、アルビレックスに関わる様々な課題を確認してきた。 もちろん今シーズンだけで課題が全て解決されるとは私自身思っていない。メディアでは「昨年6位」はなぜか「今年はタイトルを狙う」に繋がってしまうようで、何も理解されていないのだと感じる。代表を巡る報道でもサッカーを理解していないがゆえの過剰な期待が話題となるが、私たちサポーターこそはクラブが抱える本当の課題を理解し、応援していくことが肝要であると月並みながら思う。 私はこのクラブがどのような困難を抱えても応援することだけはやめたくない。そして誰もが眼を背ける問題に対してもブーイングしていきたいと思う。 (了) BACK |