| スノーフォールとは? |

クリスマスイルミネーションのひとつ、「スノーフォール」は、

軒下など高いところにぶら下げて、雪や雫が落ちる姿をLEDで表現したイルミネーションです。

これ、どう見ても簡単に作れそうですけどw、市販品は結構高いです。(モノにもよります)

てことで、安価なパーツで自作します。

目標としては、18ピンPIC1コで、白色LEDを32個ダイナミック点灯(8×4)させます。

しかも32灯すべて、お得意の(?)PWMによる輝度制御を行います。

|

| 製作開始 |

今回使ったパーツはこんなところです。

・PIC16F648A x1

・TD62083APG(トランジスタアレイ) x1

・20MHzセラロック

・62Ω抵抗 x8

・白色LED x32

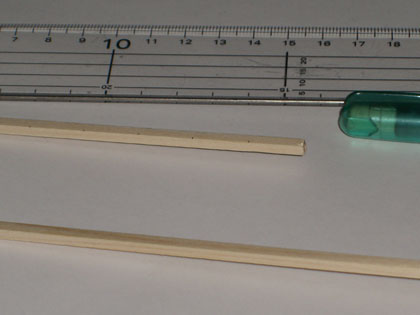

・3mm角、長さ50cmの木の棒 (\21円) - ホームセンターの木材売り場で購入

・ユニバーサル基板、ポリウレタン導線、絶縁チューブ、ハンダ、etc...

相変わらず私の作りは、ハードウェアの工夫よりもソフトウェアによるところが多いので、

部品点数も少なく回路は単純です。

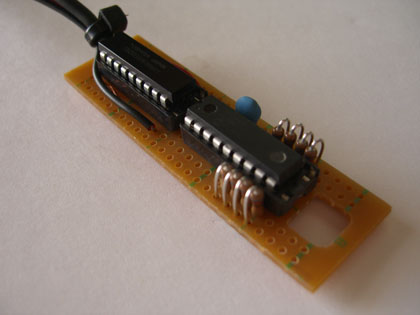

ダイナミック点灯の基本構成で、PIC(PIC16F648A)のポートA0〜A3をトランジスタアレイ(TD62083APG)に接続し、トランジスタアレイの先を各LEDユニット(8コ1組)のカソードに接続します。

PICのポートB0〜B7はそれぞれ使用するLEDに合った抵抗器を通して(私が使用したのは62Ω

1/4W×8本)LEDのアノードに接続し、20MHzのセラロックをA6・A7に接続します。

以上。

――とまあ、回路は実に簡単なんですが、3mm角の棒に15mm間隔で白色LEDを32個も噛まして

ダイナミック点灯配線させるのは、結構面倒くさい作業です。

あと、何度も言っている通り、私はハードウェアをなるべく単純にしたい派なので

セラロックも普段は使わず、内蔵のオシレータ(4MHz)ばかり使ってるのですが、

今回はただのダイナミック点灯ではなく、32灯すべてにPWMの輝度制御を付けるので

4MHzではさすがに力不足です――ということで、やむを得ず20MHzのセラロックを使いました。

(ちなみにPWM制御を考えなければ4MHzでも8×6=48灯で全然イケます>ここで実証済み)

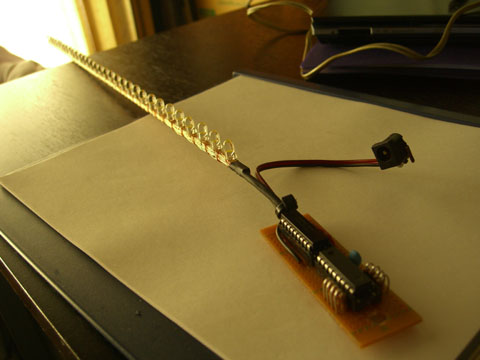

まずは3mm角の木の棒を50cmで切断し、15mm間隔でマークを付けます。

このマークした場所に、白色LEDを噛ませます。

棒から抜けないように、足の曲げ方を工夫して、棒に食い込ませるようにします。

各LEDの配線は、ポリウレタン導線を使います。

私はいつも愛用している0.26mmを使用。

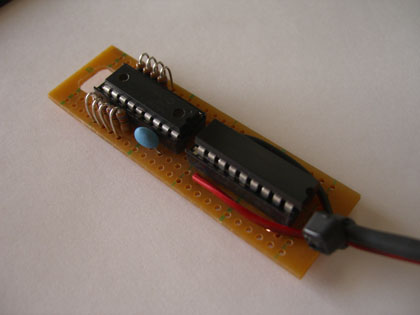

8灯×4段のダイナミック点灯(全32灯)になるように配線します。

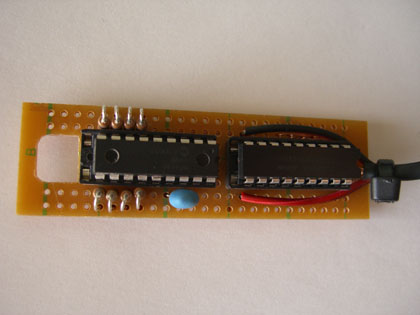

次は回路。

先に説明した回路構成を基板化しただけの簡単な回路です。

工夫すべきはソフトウェア。

製作した32灯LEDバーと回路は、もちろんポリウレタン導線で繋ぎ、絶縁チューブで固めます。

てことで完成です。電源端子には5VのACアダプタを繋げます。

▼YouTubeのアップ動画。

せっかくなので、あと2〜3本作りたいのですが、

なんたって配線が面倒なので躊躇してます(^_^;

こういう時、専用基板を自分で作れるといいよなぁ・・・。

|

|