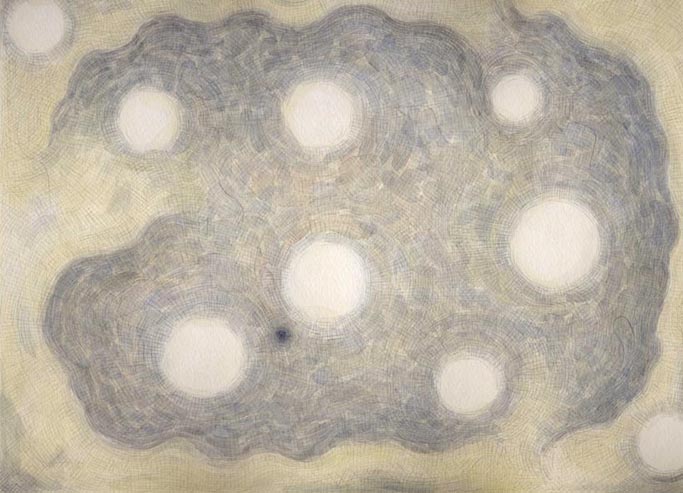

| MAO - DRAW 4300200 255 ×180mm 、藁半紙に鉛筆、2000年 | 制作風景 | ||||

AKIFUMI SHIBA 芝 章文

絵画の制作学

|

■(その1)動機(モチベーション)・こだわり・霊感(インスピレーション)について

発光する絵画(アウラの絵画)を描きたいという強い欲求がある。それは「光の本能」への志向とでも呼べばよいのだろうか、どこかつかみどころのない、常に揺れ動いていて視点が定まらない、ぼんやりとした印象を指している。あるいは皮膚のような薄い皮膜を通して浮かび上がってくる、血管細胞が流動する度に発するかのような、生命的内光をイメージしてもいる。 かつてギュスターブ・モローは「眼に見えるものも手に触れるものも信じない、見えないもの、ただ感じるものだけを信じる。」と言ったが、僕も「内なる視覚」「内なる光」といった不在の対象を視覚化したいと考えている。つまるところ未見の絵画を描きたいのだ。 描かれた絵がはたして未見のものになっているかどうかは定かではないが、ともかく絵画とは真理を問い続けながら日々描いていく以外にないのだと思う。それを支えているものは絵画という現前性への強固な意志と、不可視のものを可視へと変換していこうとする、飽くなき試行の積み重ねから生じる持続性にあると考えている。 ■(その2)本画に入る前に何をするか?エスキース・ドローイングなど そのへんの紙の切れ端に鉛筆で走り書きのようにとりとめもなく描くことからはじめる。それらは思考の覚え書きというような雑多なイメージの集積である。 その後、水彩紙に鉛筆と淡彩で周密なドローイングを描いてゆく。基本的には本画とか下絵とかという区別はなく、また本画に対する計画図を描くこともない。ドローイングも油彩画も平行して制作され、一枚一枚が独立した作品として産み出されてゆく。それは制作時の心境や感覚をライブなかたちで画面に留めておきたいと考えるからなのだが、作品の性格上、段階的に制作行程をこなしていけば完成に向かうというスタイルではなく、消したり加えたりする試行錯誤の末に訪れる情動的確信が絵画をかたちづくっていくと考えている。 この試行錯誤の過程は実際の制作時においても、また走り書き程度の段階においても、さほど変わりはない。この局面をのりこえてゆくプロセスが絵画制作の醍醐味でもあり、逆に苦悩の根源ともなり得る。 |

|

| MAO - DRAW 4300200 255 ×180mm 、藁半紙に鉛筆、2000年 | 制作風景 | ||||

|

|

||||

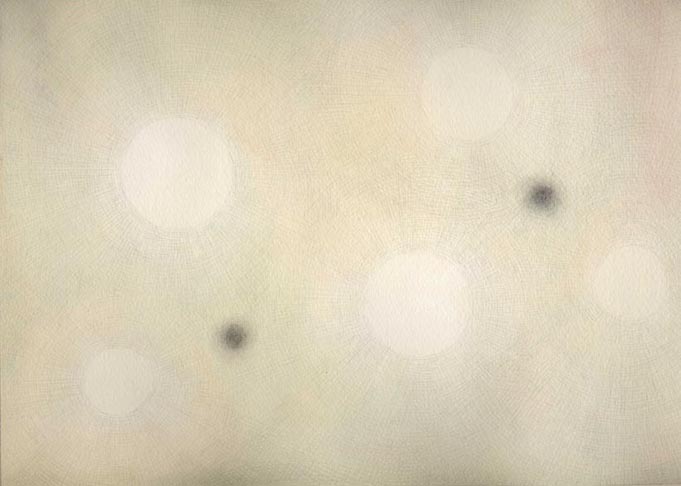

| MAO - DRAW 443011 46.5×38.5cm 水彩紙に水彩、鉛筆、2000年 | MAO - DRAW 449012 46.5×38.5cm 水彩紙に水彩、鉛筆、2000年 | ||||

|

|||

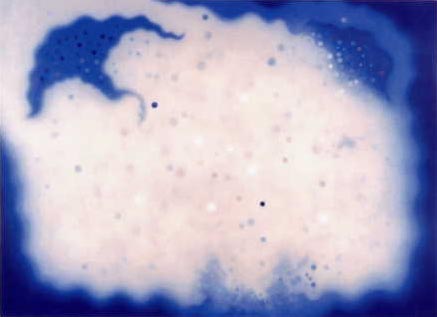

| MAO ― 4510902 2200×3000mm 2002年 キャンバスに油彩、 | |||