Article

AKIFUMI SHIBA 丂幣丂復暥

|

恖娫嬻奀偲寍弍

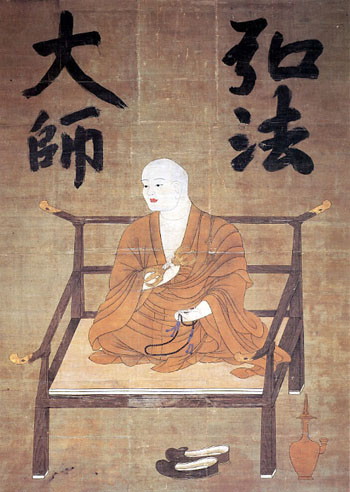

梒柤乽恀嫑乿丂 乽嬻奀乿偲偄偆屇傃柤偑杔偺擼棤偵廧傒拝偄偨偺偼堦懱偄偮偛傠偐傜偐掕偐偱偼側偄偺偩偑丄暔怱偑偮偄偨偙傠偵偼慶曣偑傛偔乽偍戝巘偝傫乿偲屇傃恊偟傫偱偄偨偙偲傪巚偄偩偡丅慺杙側弾柉怣嬄偺側偐偵崱傕惗偒偰偄傞恖娫嬻奀丄乽峅朄戝巘乿偲偄偆鎷崋偼崅栰嶳偺偁傞榓壧嶳導偱惗傑傟堢偭偨杔偵傕丄側偠傒怺偄柤慜偱偁偭偨丅 丂侾俀侽侽擭傕愄偵惗偒偨嬻奀偼崱擔偵偍偄偰傕側偍懡偔偺恖乆偺撃偄怣嬄偺懳徾偲偟偰丄偨偩恀尵廆偺廆攈偵懏偡傞恖偨偪偩偗偵偲偳傑傜偢丄峀偔擔杮恖偐傜垽偝傟丄悞攓偝傟偰偄傞丅乽戝巘偼嬻奀偵偲傜傟乿偲偄偆偙偲傢偞偑偁傞傛偆偵丄摨帪戙偺嵟悷傗屻偺朄慠丄摴尦側偳偲斾傋偰傒偰傕丄恀偺戝巘偲偟偰偙偺傛偆偵擔杮恖偵曠傢傟懜宧偝傟偰偒偨椺偼丄傎偐偵椶傪傒側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偺悞攓偺嵟傕偼偭偒傝偟偨偁傜傢傟偑丄巐崙敧廫敧儢強楈応弰傝偵偁傞丅嬻奀偑係俀嵨偺偲偒偵恖乆偺嵭擄傪彍偔偨傔偵奐偄偨偲偝傟傞楈応偱丄屻偵嬻奀偺崅掜偑斵偺懌愓傪曊楌偟偨偺偑楈応傔偖傝偺偼偠傑傝偲揱偊傜傟偰偄傞丅恖娫偵偼俉俉偺斚擸偑偁傝丄巐崙楈応傪敧廫敧僇強弰傞偙偲偱斚擸偑徚偊丄婅偄偑偐側偆偲偄偆丅摽搰垻攇乮敪怱偺摴応乯丄崅抦搚嵅乮廋峴偺摴応乯丄垽昋埳梊乮曥採偺摴応乯丄崄愳嶿婒乮煾炏偺摴応乯偵帄傞侾係俆侽僉儘傪弰攓偡傞巐崙曊楬偼愄傕崱傕恖乆偺恖惗偺嬯偟傒傪桙偟丄惗偒傞婌傃偲埨傜偓傪梌偊偰偔傟傞婩傝偺椃偲側偭偰偄傞丅摨峴擇恖丄偳偙偵偁偭偰傕帺暘傂偲傝偱偼側偔丄嬻奀偲偲傕偵曕傒丄怱恎傪傒偑偔偲偄偆恎懱姶妎偼廆嫵丄旕廆嫵傪栤傢偢丄傑偨崙愋丄怣嬄傪挻偊偰懡偔偺楃攓幰傪枺椆偟偰偄傞丅

偺僞僀僩儖偵恖偺柤慜傪晅偗偨偄偲峫偊偰偄偰丄巚埬偟偨寢壥丄嬻奀偺梒偄崰偺柤慜偵偨偳傝偮偄偨丅奊偑枹惉弉側恖娫偺傾僂儔偺傛偆側傕偺偲偟偰丄嬻奀偺傛偆偵戝偒偔惉挿偟偰傎偟偄偲偄偆婅偄傪偙傔偰柤晅偗偨偺偩偑丄嬻奀偺掙抦傟側偄枺椡偲撲偵枺偣傜傟偨偲尵偭偰傕夁尵偱偼側偄丅偟偐偟丄傛偔傛偔峫偊偰傒傞偲摉帪偼枾嫵偺抦幆側偳傎偲傫偳側偔丄嬻奀偵偮偄偰傕偝傎偳抦偭偰偄偨傢偗偱偼側偐偭偨偺偩偑丄側偤偐偄偮傕婥偵側傞懚嵼偲偟偰嬻奀偼杔偺怱偺曅嬿偵棷傑偭偰偄偨丅梒柤乽恀嫑乿傪攓庴偟偰埲棃丄奊夋乽MAO乿僔儕乕僘偼抶乆偨傞曕傒傪懕偗側偑傜崱擔傕擔乆恑壔偟偰偄傞丅

懭墌揑恖娫丂 嬻奀偑枾嫵偵偨偳傝偮偔夁掱偼傕偺偺杮偵偼條乆偵昤偐傟偰偼偄傞偑丄側偵傛傝傕嬻奀偺恖娫偦偺傕偺偵敆傜偹偽側傜側偄偩傠偆丅偦傟偼嬻奀偑梒偄崰丄廆嫵傗旤弍偺暥壔揑忣曬偵懳偡傞塻偄姶妎傪堢傫偩偲偝傟傞丄嶿婒崙懡搙孲洜晽塝乲拲俀乴偺娐嫬傪敳偒偵偟偰岅傞偙偲偼偱偒側偄丅壏抔側悾屗撪偺晽搚偼傕偲傛傝丄憗偔偐傜奀忋岎捠偺梫楬偲傕側傝暥壔偑奐偗偨抧偵偁偭偰丄抧曽崑懓嵅攲巵偺嶰抝偲偟偰惗傑傟偨嬻奀偼乽婱暔乿乮偲偆偲傕偺乯偲傛偽傟恊懓偺婜懸傪堦恎偵攚晧偭偰偄偨丅

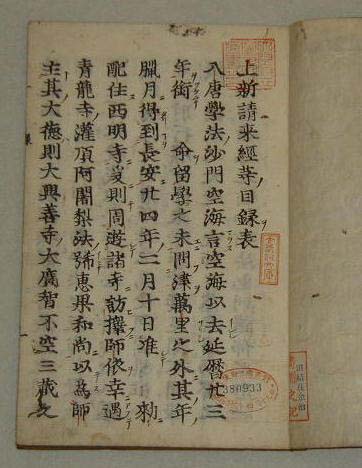

楢傟傜傟丄忋嫗偟丄侾俉嵨偐傜戝妛偺柧宱壢乲拲係乴偵擖妛偡傞偑丄姱棛傊偺摴偵愨朷偟丄俀侽嵨偡偓偵偼乽変廗偆強偼屆恖偺憣敂側傝丒丒丒乮埲壓徣棯乯乿乲拲俆乴偲戝妛傪嫀傝丄嶳椦偱偺廋峴偵擖偭偨偲偝傟傞丅偟偐偟嬻奀偺応崌丄嶳椦廋峴偵擖偭偨偲偄偭偰傕丄惓幃側弌壠憁偲偟偰偱偼側偔巹搙憁(姱嫋傪摼偢丄憁椀傪帺徧偟偨偲偄偆偙偲)偱偁偭偨丅偦偺拞戅偺曎柧偺堄枴偲傕偲傟傞偁偺桳柤側丄庲嫵丒摴嫵丒暓嫵偺斾妑巚憐榑丄亀榃嶷巜婣亁乮屻偵彉暥偲姫枛偺廫塁帊傪夵掕偟偰亀嶰嫵巜婣亁偲側傞乯傪挊偡偺偼俀係嵨偺偙傠偵側偭偰偐傜偱偁傞丅 丂嬻奀偵偼梒偄崰偐傜杮幙揑偵惞側傞傕偺偵懳偡傞嫮偄巙岦惈偑偦側傢偭偰偄偨偺偩傠偆丅恀棟傪媮傔傞偨傔偺懡嵤側悽懎妶摦乲拲俇乴偼丄暓摴堦嬝偵惛恑偡傞傂偨傓偒側媮摴幰偲偟偰偺懠偺慶巘偲偼堘偄丄廆嫵壠偲偟偰偺傒側傜偢丄巚憐丄暥寍丄搚栘岺帠丄嫵堢丄栻妛丄堛妛丄抧幙妛乲拲俈乴丄偼偨傑偨擻彂壠偲偟偰婔懡偺嬈愌傪巆偟丄擔杮暥壔偺條乆側暘栰偵懡嵤側懌愓傪報偟偰偄傞丅丂丂 丂埲慜嬻奀偵娭偡傞彂暔偩偭偨偐丄棅傝側偄婰壇偱晄峛斻側偄偺偩偑丄恖娫偺揟宆傪墌揑恖娫偲懭墌揑恖娫偲懆偊偨応崌丄嬻奀偼傑偝偵懭墌揑恖娫偵憡摉偡傞偲偄偭偨愢傪巚偄弌偟偨丅嬻奀偺惗奤偼丄懎偲旕懎偺廃婜傪岎屳偵孞傝曉偟恑壔偡傞偲偄偆丄拞怱傪擇偮傕偭偨懭墌揑恖娫偺嵥擻偵枮偪偁傆傟偰偄傞丅嶿婒崙偺柤壠偵惗傑傟丄姱棛偺梴惉傪栚巜偡戝妛偵捠偄丄娍暥妛傗拞崙屆揟傪妛傫偩彮擭婜偼懎丄偦偺屻暓摴傪巙丄嶳椦偵傢偗擖傝丄帺屓孾敪偵椪傓惵擭婜乮亀榃嶷巜婣亁傪挊偟偰埲崀丄擖搨偡傞傑偱偺俈擭偺摦岦偼晄柧偲偝傟偰偄傞乯偼旕懎丄俁侾嵨偱擖搨偟丄僀儞僪枾嫵傪妛傫偩偁偲巘偺宐壥偵弌夛偄丄恀尵枾嫵偺憡彸幰偲側傝丄憗乆偲婣崙偟丄枾嫵傪擔杮偵掕拝丒棳晍偝偣偨憇擭婜偼懎丄偝傜偵俆侽嵨傪夁偓傞崰偐傜嶳椦塀撡偵摬溮傪怺傔丄俇俀嵨偵崅栰嶳偱偦偺惗奤傪暵偠傞斢擭婜偼嵞傃旕懎偲丄係偮偵戝暿偝傟傞偲偄偭偨尒曽偑偁傞丅側傞傎偳懎偲旕懎偺擇偮偺拞怱傪峴偒棃偟側偑傜墵惙側妶摦傪揥奐偡傞嬻奀偼徟揰傪擇偮帩偭偰偄偨偲峫偊偨曽偑傢偐傝傗偡偄丅偪側傒偵憡懳偡傞墌揑恖娫偲偼丄偦偺恖惗偵堦偮偺拞怱傪側偡尨懃偑偁傝丄偙偺尨懃偵廬偭偰堦尦揑偵愢柧偱偒傞偲偄偆傛偆側恖娫憸丄傑偝偵擔杮恖偺岲傓揟宆揑側棟憐憸偩偑丄偪傚偆偳嵟悷偺傛偆側弮悎側媮摴怱傪帩偭偨廆嫵幰傪僀儊乕僕偡傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅偲傕偐偔嬻奀偼懎悽揑側堄巙偲撡悽揑側堄巙偺怳暆傪嵟戝尷偵敪婗偟偨婏愓偺恖偲屇傋傞偺偐傕偟傟側偄丅 恀尵枾嫵偲尵梩丂 丂嬻奀偑巆偟偨挊嶌偼偦偺傎偲傫偳偑暓嫵偵娭偡傞彂暔偲偄傢傟偰偄傞偑丄偦偺側偐偵堦晽曄傢偭偨娍帊暥傪憂嶌偡傞嵺偺幚嶌巜摫傪偐偹偨暥寍夝愢彂偱亀暥嬀旈晎榑亁乲拲俉乴偲偄偆挊嶌偑偁傞丅娍暥傪撉傒夝偔擻椡偵寚偗傞杔偵偼側偐側偐嬤婑傝偑偨偄彂暔側偺偩偑丄偦偺彉偺堦愡偑尰戙栿偱徯夘偝傟偰偄傞偺偱堷梡偟偰傒傛偆丅乽昻摴梒偵偟偰昞鋘偵廇偰悳傞憯楉傪妛傃丄挿偠偰惣恅偵擖傝偰丄慹乆梋榑傪挳偔丅慠偲悧傕丄巙偼慣栙偵撃偔偟偰丄崯偺帠傪孄偟偲偣偢丅丒丒丒乮埲壓徣棯乯乿乮嬻奀偑梒偄崰丄曣曽偺攲晝偵偮偄偰暥復傪廗偄丄拞崙偵棷妛偟偰嵞傃暥復傪妛傫偩偑廆嫵揑妶摦偑朲偟偔偰丄偁傑傝暥復偵偆偪偙傓壣偑側偐偭偨丅偟偐偟暥復偺岲偒側屻攜偑偄偰惪傢傟偰偙偺杮傪偮偔偭偨丅乯偲偄偆偺偱偁傞丅撪梕偼戝敿偑拞崙偵揱偊傜傟偰偄偨暥妛棟榑傗壒塁榑丄憂嶌媄弍偑廤傔傜傟曇嶽偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄廆嫵妶摦偺壣傪傒偰偙偺傛偆側彂暔傪挊偡偲偼丄嬻奀偺忣曬廂廤椡偺崅偝偲丄偲傝傢偗尵梩偵懳偡傞暲乆側傜偸娭怱丄帺怣偺傎偳偑塎偄抦傟傞丅傛傎偳拞崙偺岅妛偵捠偠偰偄側偄偲丄傑偨帺傜傕暥復傪偮偔傞擻椡偵挿偗偰偄側偄偲偙偺傛偆側嶌昳惉棫偼晄壜擻偱偁偭偨偩傠偆丅嬻奀帺恎偼偙偺挊嶌偑廆嫵揑栚揑偺偨傔偱偼側偔丄弮悎偵暥妛揑栚揑偺偨傔偩偲弎傋偰偼偄傞偑丄恀尵枾嫵偑尵梩偵幚嵼偺偁傜傢傟傪尒偰丄尵梩傪戝愗偵偡傞廆嫵偱偁傞偲偄偆偙偲偑丄捈偵揱傢偭偰偔傞傛偆偩丅側傫偲傕怣偠偑偨偄傎偳偺岅妛擻椡偱偁傞丅 丂偟偐偟偙偺岅妛偺揤嵥偵偟偰姰帏偲傕巚偊傞嬻奀偵傕戝偒側嵙愜偑偁偭偨丅嬻奀偺掜巕恀嵪偑曇廤偟偨亀惈楈廤亁偵廂傔傜傟偨嬻奀偺懱尡択偱丄乽惛惤姶偁偭偰旈栧傪摼丄暥偵椪傫偱怱崹偟丅乿乮惵擭帪戙偺尩偟偄帋楙傪偺傝偙偊丄岾偄偵偟偰旈栧偲弌夛偆偙偲偑偱偒偰枾嫵偺嫵揟傪庤偵偟偨偑丄偦傟偼捠忢偺暓嫵宱揟偲堘偭偰丄暥帤偩偗偱偼偦偺恀堄傪攃埇偡傞偙偲偑偱偒側偄丅乯傑偨乽傢偑惗偺嬸側傞丄扤偵溸偰偐尮偵婣偣傫丅偨偩朄偺嵼傞偙偲偁傝丅乿乮庍夀乹夁嫀乺偲栱栌乹枹棃乺偺擇暓偺娫偵惗傑傟偨巹偺惗棃偺晄徰偺偨傔偵丄媮傓傋偒巘丄崻尮偵偐偊傞摴傪巜帵偟偰偔傟傞巜摫幰偑偄側偄丅尰偵偦偺崻尮偺嫵偊偼偙偙偵偁傞偲偄偆偺偵丄偦偺旈栧偵擖傞偨傔偺庤抜丄曽朄偑傑傞偱傢偐傜側偄丅乯偲捝崷偺嬌傒偵払偟偨怱忣傪揻業偟偰偄傞丅偙偺旈枾偺尞傪夝偔偨傔偵嬻奀偼奀傪搉傞寛怱傪偟偨偲偄偆偺偩丅 丂擖搨埲慜偺忬嫷傪夞憐偡傞偐偨偪偱婰偝傟偨偙傟傜偺暥復偐傜丄摉帪偺嬻奀偑擛壗偵愨朷偺暎偵棫偨偝傟偰偄偨偐偑撉傒偲傟傞丅 丂戝妛傪拞戅偟丄嶳椦廋峴偵擖傝堦扷偼暥帤丒妛栤偐傜棧傟幚慔廋摴偵帄偭偨嬻奀偑丄旈栧偺嫵偊偼暥帤丒偙偲偽偩偗偱偼栧撪偵擖傟側偄偲偡傞乽暥帤乿偲偄偆柤偺忈暻偵傇偮偐傝湵慠偲偡傞偺偩丅 椉奅欀涠梾偺恾憸丂 丂恀尵枾嫵偺墱媊偼偦偺屻擖搨偟丄巘偺宐壥偐傜揱庼偝傟傞椉奅欀懮梾乲拲俋乴傗慶巘恾乲拲侾侽乴偲偄偆恾憸乮僔儞儃儖揑懱宯乯偵傛偭偰憡揱偝傟傞偙偲偵側傞丅 丂枾嫵偺怺暎側傞廆嫵旤弍丄椉奅欀懮梾傗慶巘恾偼嫵揟傗拲庍彂偩偗偱偼棟夝偱偒側偄暋嶨側旈栧偺偟偔傒傪丄嬶懱揑側巔丒宍偲偟偰昞尰偝傟偨恾夋丒恾憸偺娤憐偲帇妎悽奅傪梈崌偝偣傞偙偲偱丄偼偠傔偰姶妎揑丄捈姶揑偵攃埇偡傞偙偲偑壜擻偵側傞偲偄偆丅 丂偙傟傑偱廆嫵偼梞偺搶惣傪栤傢偢丄柍悢偺寍弍嶌昳傪惗傒弌偟偰偒偨偑丄奊夋偱偁偭偰傕挙憸偱偁偭偰傕偦傟傜偺懡偔偼楃攓傗嫙梴偺懳徾偲偟偰偁傞偺偑堦斒揑偩偑丄乽枾嫵偺嫵偊偼墱怺偔暥昅偱偁傜傢偡偙偲偑崲擄側偨傔偵恾憸傪梡偄偰屽傜側偄傕偺偵帵偡丅乿偲嬻奀偼弎傋偰偄傞丅 丂媗傑傞偲偙傠枾嫵偵偍偗傞恾憸丒恾夋偼扨側傞奊夋偱偼側偔丄尒傞偙偲偵傛偭偰屽傝傪奐偔偙偲偑偱偒傞偲偄偆戝偒側摿幙傪傕偭偰偄傞偺偩丅偦傟偼宱揟傗榑彂偲偄偆暥專傗尵梩偵傛偭偰棟惈揑偵椆夝偟丄擺摼偡傞偲偄偆傛傝傕丄慡恎懱揑偵攃埇偡傞偙偲傪梫媮偝傟傞丅偦偺偨傔丄懠偺暓嫵偵斾傋偰丄帇妎丄挳妎側偳偵慽偊傞孹岦偑嫮偔側傝丄嬌嵤怓偺枾嫵旤弍偺傛偆側埡啵偨傞悽奅偑惗傒偩偝傟偨偺偩傠偆丅

丂枾嫵偼恎丒岥丒堄偺乽嶰枾壛帩乿乲拲侾俀乴傪憤崌揑偵幚慔偡傞偙偲傪嫮挷偟偰偄傞偲偄偆丅偦傟偼恖娫偺姶妎傪墇偊偨惞側傞暓偨偪偲偺偮側偑傝傪堄枴偡傞丄偄傢備傞恄旈庡媊揑怓嵤偺擹偄廆嫵偲偄偊傞偩傠偆丅亀懄恎惉暓媊亁乲拲侾俁乴偵彂偐傟偨乽嶰枾壛帩偡傟偽丄懄幘偵尠傢傞乿偲偄偆嬻奀偺尵梩偼丄偙偺恎偙偺傑傑偱悽奅偺嵼傝曽偲憡懄晄棧偱偁傞偙偲傪嫵偊偰偔傟偰偄傞丅 丂変乆偺傛偆側杴晇偑擛壗偵偟偰偦偺旈枾傪夝偒柧偐偟丄廜惗偺嶰嬈乮杴晇偲偟偰偺嵼傝曽丄傑偨偦偺摥偒乯傪朄恎乲拲侾係乴偺摥偒乮戝擔擛棃偺嵼傝曽乯傊偲徃壺偝偣摼傞偺偐丄恀棟偦偺傕偺偺崻尮嶌梡乮嶰枾乯偼暓偲摨奿偲偝傟傞曥嶧偵傕尒偊側偄偺偩偲偄偆丅偝偲傝偺摉懱乮朄恎乯偼枹偩偐偔傟偨傑傑偺恎懱側偺偱偁傞丅 丂嬻奀偵偮偄偰偄傠偄傠偲彂偄偰偼偒偨偑丄抦傟偽抦傞傎偳怺傒偵偼傑偭偰偄偔傛偆偵丄拝抧揰傪尒幐偭偰偟傑偆丅帺暘偑壗幰偱偁傞偐傪抦傞偨傔偺怱偺曊楬椃偼傑偩傑偩巒傑偭偨偽偐傝側偺偱偁傞丅恖娫嬻奀偵懳偡傞嫽枴偲撲偼偝傜偵奼偑偭偰偟傑偭偨丅嬻奀丄嫲傞傋偟偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮偟偽丒偁偒傆傒乛夋壠乯 乲拲侾乴乮嫊嬻憼曥嶧偺愢偔婰壇椡憹恑偺旈實丄枾嫵偺堦峴朄丅乯嬻奀偼戝妛嵼妛拞偵堦恖偺嵐栧偵弌夛偄丄偦偺恖暔偐傜嫊嬻憼媮暦帹帩朄傪嫵偊傜傟偨丅屻偺恀尵枾嫵偺戝惉幰偲偟偰偺嬻奀偑偼偠傔偰偱偁偭偨枾嫵奐娽偺戞侾曕偲偄偊傞偩傠偆丅偦偺堄枴偱丆偙偺侾恖偺憁偲偺绠鐞偼丄堄枴怺偄丅 斵偑嫵偊偨嫵揟偵偼乽傕偟恖偑嶌朄偳偍傝偵嫊嬻憼曥嶧偺恀尵傪昐枩曊彞偊傟偽丄慡偰偺嫵揟傪埫婰偡傞偙偲偑偱偒傞丅乿偲婰偝傟偰偄傞丅偙偺尵梩偵怗敪偝傟嬻奀偼丄垻攇偺懢棿妜傗幒屗枽丄愇捜嶳側偳偱尩偟偄廋峴傪廳偹傞偑丄偦偺偆偪偵棫恎弌悽傗嵿嶻偑偆偲傑偟偔巚偊丄俀俀嵨偱庴夲偟嬻奀偲夵傔偨偲偝傟偰偄傞丅 乲拲俀乴嬻奀偼曮婽俆擭乮俈俈係擭乯俇寧侾俆擔偵嶿婒偺崙丄洜晽塝偵偰晝嵅攲捈揷岞慞捠乮偝偊偒偺偁偨偄偨偓傒傛偟傒偪乯偲曣嬍埶屼慜乮偨傑傛傝偛偤傫乯偺娫偵惗傑傟偨偲偝傟傞丅洜晽塝偼崱偺崄愳導慞捠帥巗偵偁傝丄晝偼偙偺抧傪帯傔偨崑懓偱丄曣偼垻搧乮偁偲乯巵偺弌偱偁偭偨丅廸晝偺垻搧戝懌乮偁偲偺偍偍偨傝乯偼姾晲揤峜偺峜巕埳梊恊墹偺帩島(壠掚嫵巘)傪偟偰偄傞戝妛幰偱偁偭偨丅 乲拲俁乴嶿婒偺崙妛丄偁傞偄偼崙暘帥偵妛傫偩壜擻惈傕偁傞丅崙晎偺偁傞偲偙傠偵偼崙妛偑偁傝丄孲巌僋儔僗偺壠暱偺巕掜偑擖妛偱偒偨偲偄偆丅崙妛偼抧曽姱棛梴惉婡娭丅傑偨摉帪搒偵偼戝妛偑堦偮偁傝丄婎杮揑偵屲埵埲忋偐巎晹(傆傒傂偲傋)偺巕掜側偳婱懓偺傒擖妛偑嫋偝傟偨丅榋埵埲壓敧埵埲忋偺巕掜偼帋尡偵崌奿偡傟偽擖妛傪嫋壜偝傟傞丅婎杮揑偵戝妛傕崙妛傕擖妛偼丄侾俁嵥埲忋侾俇嵥埲壓偱偁偭偨丅 乲拲係乴摉帪戝妛偵偼榋妛壢偑偁傝丄彂摴壢丄壒塁摴壢側偳傕偁偭偨丅柧宱壢偼丄榑岅丄屲宱乮堈宱丄彂宱丄帊宱丄楃婰丄弔廐乯側偳偑嫵壢偺拞怱偱偁偭偨偲偄偆丅 乲拲俆乴亀嬻奀憁搒揱亁偵傛傟偽摉帪偺怱嫬傪乽変廗偆強偼屆恖偺憣敂側傝丅栚慜偵彯傕塿側偟丅嫷傗恎澦傞傞偺屻傪傗丅偙偺堿涍偵媭偪側傫丅恀傪嬄偑傫偵偼擛偐偢乿偲揱偊偰偄傞丅戝妛偱妛傇偙偲偼屆恖偺尵梩偺憣敂(庰偺峣傝偐偡)偺傛偆側傕偺偱壗偺栶偵傕偨偨側偄丄偲偄偆偙偲丅 乲拲俇乴崄愳導枮擹抮偺廋暅岺帠傗丄憥寍庬抭堾偺愝棫側偳懡婒偵傢偨偭偨幮夛帠嬈偵廬帠偟偰偄傞丅枮擹抮偼崅戜偵偁傞棴傔抮偱偁偭偨偨傔丄戝塉偑崀偭偰偼峖悈偵側傝丄抧尦偺恖偨偪偼庤傪從偄偰偄偨丅崙巌傗孲巌偨偪偼婔搙偲柍偔夵廋岺帠偵偁偨偭偨偑丄偆傑偔偄偐側偄丅峅恗侾俀擭乮俉俀侾擭乯丄嫗搒偵偄偨戝巘偼挬掛偵枮擹抮廋暅偺暿摉偵擟柦偝傟婣嫿偟丄岺帠傪巜婗偟丄傢偢偐3儢寧偱姰惉偝偣偨偲尵傢傟偰偄傞丅抸掔偺媄弍偼偍偦傜偔丄嵼搨帪戙偵妛傫偩傕偺偱偁傠偆偲尵傢傟偰偄傞丅偙偺枮擹抮偼偄傑傕丄擔杮堦偺偨傔抮偲偟偰娵婽暯栰傪弫偟偰偄傞丅傑偨俆俆嵨偺帪偵擔杮偱嵟弶偺巹棫妛峑丄憥寍庬抭堾傪奐愝偡傞丅摉帪偼婱懓拞怱偺幮夛偱丄堦斒偺恖乆偼側偐側偐妛栤傪妛傋側偐偭偨丅偦傫側側偐嬻奀偼偳偺傛偆側恎暘偺恖偱傕暯摍偵妛栤偑妛傋傞傛偆偵偲慡崙偱弶傔偰偺巹棫戝妛傪愝棫偟偨丅 乲拲俈乴嬻奀偲抧幙妛偲偄偆偲婏柇側庢傝崌傢偣偺傛偆偵巚偊傞偑丄峼暔帒尮偲偺娭學偼埲奜偲怺偄偲偝傟傞丅嬻奀偼廋尡幰傗嶳巘偺僱僢僩儚-僋傪攚宨偵嵿椡傪摼偰丄擖搨偺旓梡傗壘棔寶棫偺旓梡偵廩偰偨偲偡傞愢偑偁傞丅屻偵壓帓傪婅偄弌傞崅栰嶳偺榌傪嫆揰偲偡傞丄悈嬧傪埖偆堦懓丄扥惗巵乮扥惗恄幮乯偲偺娭學丄傑偨敧廫敧売強偺楈応偼拞墰峔憿慄偲惣撿擔杮奜懷偺傎傏忋偵忔偭偨暘晍傪帵偟丄偦傟傜偺楈応偵揧偆傛偆側宍偱丄峼嶳偺嵦孈岥丄攑岯丄敪孈愓偑暪懚偟偰偄傞丅抂揑側昞尰傪偡傞側傜偽丄悈嬧峼嶳偺嵦孈岥偺朤偵杦偳偺楈応偑寶偰傜傟偰偄傞偲偄偭偰傕椙偄丅偙傟傜嬥懏峼彴偺晉峼抧懷偑丄庒偒擔偺嬻奀偺懌愓偲廳側傞偲偄偆偙偲偐傜偦偺傛偆側愢偑惗傑傟偨偺偩傠偆偑丄悇應偺堟傪偱側偄丅嬻奀偺嵟婜偼悈嬧拞撆偵傛傞偲偄偆愢傑偱偁傞丅 乲拲俉乴亀暥嬀旈晎榑亁堦姫偐傜榋姫傑偱偁傝丄戞堦姫乮揤乯偼壒惡榑丄戞擇姫乮抧乯偼帊暥偺峔惉傗暥懱偵偮偄偰丄戞嶰姫乮搶乯偼廋帿榑丄戞巐姫乮撿乯偼帊暥嶌惉偺嶌朄媦傃暥妛偺杮幙榑丄戞屲姫乮惣乯偼斸昡榑丄戞榋姫乮杒乯偼暥朄榑偲偄偆偙偲偱偁傞丅傑偨榋姫偺梫掹傪慖傃偦傟傪傎傏嶰暘偺堦偵傑偲傔偨梫栺斉亀暥昅娽怱彺亁傪挊偟偰偄傞丅偦偺彉暥偵嬻奀偼暥偺娽丄昅偺怱偱偁傞偲偄偆堄枴偱偙偺柤傪晅偗偨偲弎傋偰偄傞丅 乲拲俋乴欀涠梾偲偼丄暓偺悽奅傪昞偟偨慻怐恾偺傛偆側傕偺偱丄戝偒偔擇偮偺庬椶偑偁傝丄傂偲偮傪丄戀憼奅欀涠梾丄傕偆傂偲偮傪嬥崉奅欀涠梾偲傛傇丅椉曽傪崌傢偣偰丄椉奅欀涠梾偲偄偆丅 乲拲侾侽乴慶巘恾偲偼僀儞僪丒拞崙偐傜擔杮傊丄枾嫵傪惓偟偔揱偊偨俉恖偺慶巘乮棿栆曥嶧丒棿抭曥嶧丒嬥崉抭嶰憼丒晄嬻嶰憼丒慞柍堌嶰憼丒堦峴垻鑻棞丒宐壥垻鑻棞丒峅朄戝巘乯偨偪偺偦傟偧傟尠挊側嬈愌傪丄峀偄宨娤偺拞偵昤偄偨愢榖恾偺偙偲傪偄偆丅偙偙偱偼宐壥偑嬻奀偵揱偊偨屲暆偺慶巘恾傪巜偡丅 乲拲侾侾乴変偑崙偵偍偄偰杮奿揑側栚榐偑曇嶽偝傟傞傛偆偵側偭偨偺偼丄暯埨帪戙偵擖偭偰偐傜偱偁傞丅墑楋俀俁擭乮俉侽係擭乯偵擖搨偟偨嵟悷乮揱嫵戝巘乯丄嬻奀乮峅朄戝巘乯偼丄偦傟偧傟懡悢偺宱揟丒暓嬶丒恾憸摍傪帩偪婣傝丄嵉夈揤峜偵專忋偟偨丅偦傟傜偺栚榐傪惪棃栚榐偲偄偆丅嬻奀偺惪棃栚榐偼丄擔杮偱嵟弶偵弌斉偝傟偨栚榐偲偝傟偰偄傞丅 乲拲侾俀乴乽嶰枾乿偲偼乽恎枾乿乽岥枾乿乽堄枾乿偺嶰偮傪尵偄丄報傪寢傃丄恀尵傪彞偊丆嵋憐偡傞偙偲傪巜偡丅偦傟偼丄擛棃偺嵼傝曽傪堄枴偟丄偦傟偵懳偟偰変乆杴晇偺嵼傝曽偼丄乽嶰嬈乿偲偄偆丅乽嬈乿乹僒儞僗僋儕僢僩karman乺偲偼峴堊丒摥偒傪堄枴偟丄乽枾乿偼旈枾偺枾偱偁傝丄暓偺摥偒偼杴晇偵偲偭偰偼丄應傝偟傟側偄偐傜丄旈枾偲偄偆偙偲偵側傞偺偩偲偄偆丅乽壛帩乿偲偄偆尵梩偼僀儞僪偺尵岅偺傾僨傿僔儏僞乕僫偺娍栿偱丄傾僨傿偲偼乽壛偊傞乿偲偄偆堄枴丅僔儏僞乕僫偼乽埵抲偯偗傜傟偨乿偁傞偄偼乽応強乿偲偄偆堄枴偱丄暓偲峴幰偺峴堊偑堦懱偲側傞偙偲傪偄偆丅嬻奀偼丄偙偺乽壛帩乿偺堄枴傪乽壛乿傪暓偐傜偺摥偒偐偗丅乽帩乿傪変乆杴晇偑暓偺摥偒傪庴偗偲傔丄帩偮偙偲偱偁傞偲偄偆丅 乲拲侾俁乴嬻奀偑亀懄恎惉暓媊亁偱棟榑揑偵懱宯晅偗偨尨棟榑傪巜偡丅恎偵報宊傪寢傃丄岥偵恀尵傪彞偊丄怱偑嶰枂偵廧偡傟偽帺変偲暓偺崌堦丄帠幚懱尡偲偟偰偺懄恎惉暓偑姰惉偡傞偲偄偆峫偊丅懄恎惉暓偲偼偙偺恎偺傑傑偱屽傝傪傂傜偔偲偄偆偙偲偱枾嫵丄傑偨廋尡摴偺廋峴偼偙傟傪栚揑偲偡傞丅 乲拲侾係乴乹暓嫵梡岅乺塱墦側傞塅拡偺棟朄偦偺傕偺偲偟偰偲傜偊傜傟偨暓偺嵼傝曽丅嶰恎偺堦偱丄怓恎丄墳恎丄曬恎側偳偵懳墳偡傞丅 亂嶲峫暥專亃 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||