AKIFUMI SHIBA 芝 章文

銀座絵画館 個展 1985年

|

||

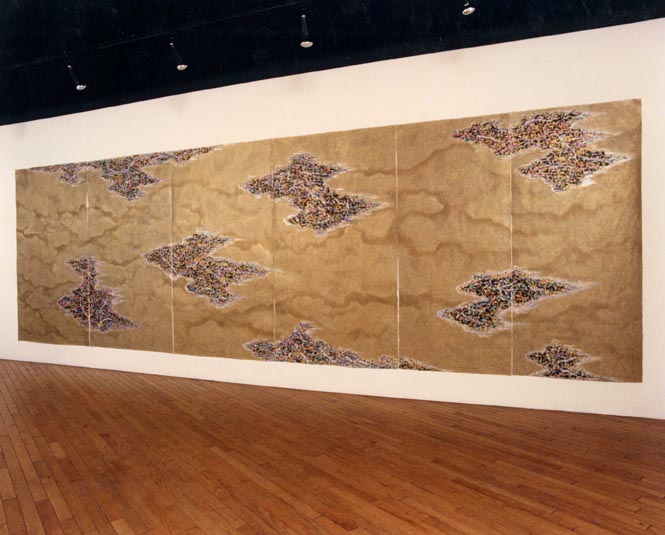

起源説 - 020185 1870×6000mm 雲肌麻紙にアクリル、顔料、墨、 銀座絵画館個展、東京、1985年

|

或る説話

紀伊半島のちょうど中間に位置する日高郡印南町稲原村、つい最近まで土葬の風習が残っていたような昔ながらの静かな山村である。 本年5月、その村の四百数十年という長い歴史を持つ或る寺院が新しく生まれ変わる。風雪に耐え、多くの人々に親しまれてきた信仰の場が、いま、再生されるのだ。今回の芝章文の仕事はその寺院からの襖絵の依頼によるもので、その落成前の画廊スペースでの発表ということになる…。 彼はそこの場所を訪れたとき、恐らくは古代から育まれてきた風土信仰の神々の降臨するような一種の聖域としての強いリアリティを感じ取った…ということだ。それは宗教的儀礼や直接死に結びつくイメージとは異なるいまに通じる表現の場として受容できる意味での体験だったらしい。黄金で飾られた羅網、光り輝くこれらの装飾品が、中央に鎮座する阿弥陀仏と共に荘厳な形態をみせているなかで、彼の絵もそれらの内に溶け込まなければならないだろう。 かつて我が国の絵画の伝統は建築のなかにあって豪壮華麗な装飾的存在として、その様式を展開させた時期があり、それは例えば狩野派を始めとして、宗達・光琳へと至る安土・桃山時代である。その頃の様々な絵師達の遺産は、我が国の絵画としては稀にみるエネルギーを感じさせるものだ。だが、彼等が遺した意匠は近代の文化の早急な消化によってその展開を半ば閉じかけているように受け取れる。その豊能な円環はこのまま閉じられていいものだろうか…。 また、民族や伝統、風土や地域性に根ざして脈々と発露しているそのたゆたうものを私達はまだ日常の生活空間の中で確実に感じ取ることも可能だ。それは原始の記憶と切り離せない生命の根源的形態と通じ合うもののようである……審らかに言えばそれ等の形態は、格子状のそれは遠近法の瞬間的断面による空間と時の経過を伴った余白を含む多視点的空間を同時に有する平面世界に取り込まれ、生成する絵画として現代の相貌として働きかけ、生みだされるもののようだ。だが、物語の原形は未だ歴史の水底に眠ったままいる。‥‥‥ |

|||

| return | |||