ドリルやファンなどの回転数を、非接触で計る測定器です。

回転数は、1分間に回転した回数をRPMで表示します。

回転体に鏡面の反射テープを貼り、フォトリフレクタから出た赤外線の反射をカウントします。

・測定範囲: 0.5rpm〜99,990rpm

・分解能: 0.5〜999.9rpmは0.1rpm , 1000〜9999rpmは1rpm , 10000rpm以上は10rpm

・羽根(プロペラ)の枚数を1枚〜9枚に設定可能。

・表示(LED)の輝度を調整可能。 (10段階)

・感度調整により、測定対象との距離を変更可能。 (約2cm〜5cm)

| 回路の解説 |

1.電源

・乾電池(単4)を3本使用します。 (4.5V)

・ACアダプター(5V)でも動作します。

・消費電流は、最大 約80mA。

2.AVRとクロック

・AVRマイコンは、20ピンのAVR「ATtiny861A-PU」を使用。

・動作クロックは、水晶発振子16MHzで動作します。

3.LED表示回路

・4桁の7セグメント集合LEDを、ダイナミック点灯します。

・マイコンからのソース電流(Hレベル)でLEDのセグメント(アノード)を駆動し、FET(2N7000)で

コモン(カソード)を駆動します。

・よって、カソードコモンタイプのLEDを使用します。

・電池の消費を抑えるため、高輝度タイプのLEDを使用します。 (最大11mAで駆動)

・製作では白色のLEDを使用していますが、他の色を使用する場合は、電流制限抵抗の値を

調整して下さい。

・LEDの下に抵抗器を配置するため、1.0mm以上のプラ板などで高さを調整します。

4.フォトリフレクタ

・赤外線LEDとフォトトランジスタを組み合わせたタイプを使用します。

・赤外線LEDから出た光が反射テープで跳ね返り、フォトトランジスタをONにします。

・この信号で、AVRのキャプチャー端子を制御し、パルス間の時間を測定します。

(測定方法の詳細は、周波数カウンターのページを参照して下さい)

・センサー(フォトリフレクタ)と表示部分を離して設置する事もできます。

・50KΩの半固定抵抗器により、感度調整ができます。

・ヒステリシス特性のシュミット回路やアンプ回路は省略していますので、ノイズ等の誤動作が

多い場合は、センサーと反射テープの距離を短くして感度を落として下さい。

・オープンコレクタ(オープンドレイン)タイプの、フォトインタラプタやホールセンサー(磁気)も

使用可能です。

5.スイッチ回路

・電源投入時のみ、スイッチによる機能設定操作ができます。

・スイッチ回路はLEDのコモン信号と共通なので、計測動作中のスイッチ操作は無効です。

|

注意! この図面を使用した、いかなる損害にも責任を負いません。

|

注意! 著作権は放棄しておりませんので、販売や配布目的での使用は絶対にしないで下さい。 (記事の無断転載を除き、個人での使用は可能です。 改変、自作品の掲載、リンクもご自由に。)

|

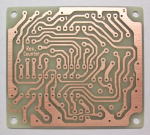

| 製作について |

・部品表は、部品の背が低い順に記載してありますので、この順番に取り付けて行きます。

・ジャンパー線は、すずメッキ線や、被覆電線を使用して下さい。

・1/6W抵抗器は、3目 (2.54X3 = 7.62mm) ピッチで両端を折り曲げて取り付けます。

・セラミック(積層)コンデンサは、5.08mmピッチの物が取り付け可能です。

・トリマーコンデンサは、取付方向に指定はありません。

・半固定 抵抗器は、コパルCT-6EPや秋月3362P-1-503LFなどが取り付け可能です。

・水晶発振子は、HC49USタイプです。

・AVRのICソケットは、必要に応じて取り付けます。(AVRを直接ハンダ付けすることも可能です)

・FETは、部品配置図の向きを確認して取り付けて下さい。

・スイッチは、押しボタン式の汎用タクトスイッチを、基板上に取り付けできます。

・7セグメント4桁LEDは、LEDの下に抵抗器が入りますので、LEDの4隅をプラ板などで1〜3mm

浮かせて取り付けて下さい。

・フォトリフレクタは、ケースに合わせてリード(足)をL字型に90°折り曲げて取り付けします。

・フォトリフレクタに外光が入らないようにするため、2cm程度の黒い筒を取り付けます。

(蛍光マーカーペンのキャップが、ピッタリ合いました)

・電池ボックスは、両面テープでケース内部に貼り付けてあります。

・電源スイッチは、任意でお好みのタイプを取り付けて下さい。

・LED表示部分に、1mm程度のスモーク透明(黒)アクリル板を入れると、表示が見やすくなります。

|

| AVRマイコン ATtiny861A-PUのヒューズ ビット設定 |

AVR ATtiny861Aのシステム クロックは、工場出荷時に内蔵RC発振器の8MHzで、1/8前置分周器がONに設定されているので、外部のクリスタルを使用するには、AVRのヒューズ

ビットを書き換える必要があります。

下記ページの書き換え方法 「6.」を、以下の様に変更して、ヒューズ

ビットの書き換えを行います。

ヒューズ

ビット書き換え

6.[ Fusebit H ] の右欄 [

0:Divide clock by 8 ] をクリックすると、右側にプルダウンメニューが

現れますから、 [ 1:Divide clock by 1 ] を選択します。

[

Fusebit FEDCBA ] の右欄 [ 100010:Int. RC Osc. 8 MHz ] をクリックすると、右側に

プルダウンメニューが現れますから、[ 111111:Ext. Crystal Osc.] ] を選択します。

7.右側の [ Write FS ] ボタンをクリックすると書き換えが完了します。

「AVRWRT」 ライターの場合は、AWRT_RevCoun.gif

◎BASCOM-AVRで「AVRISPmkII」の書き込みウィンドウを使用する場合は、ヒューズ

ビットが自動で

変更されます。

|

| 操作方法 |

1.電源を入れる

・電源を入れると、初期設定の状態で測定が始まります。

羽根の枚数 = 1

LEDの輝度値 = 9 (最大輝度)

測定範囲 = 20rpmから (0表示になる時間 = 3秒)

小数点の表示モード = 小数点無し

|

2.機能設定

・スイッチ[1]を押しながら電源を入れると、機能設定モードに入ります。

・LEDの右桁に「S」表示が出たらスイッチを離して下さい。

・スイッチ[1]で設定項目、スイッチ[2]で選択した項目の設定値が変わります。

| 表示 |

設 定 項 目 |

設 定 値 |

初期値 |

| P. |

羽根の枚数 |

1枚〜9枚 |

1 |

| b. |

表示(LED)の輝度 |

0:暗い〜9:明るい) |

9 |

| r. |

測定範囲 |

0:0.5rpm〜 タイムアウト 130秒

1:20rpm〜 タイムアウト 3秒 |

1 |

| d. |

1〜999rpmの小数点表示 |

0:無し , 1:有り |

0 |

・設定が終わりましたら、再度電源を入れ直して下さい。

・この設定は内蔵EEPROMに記憶されますので、電源を切った後も残されています。

|

3.水晶の較正 (周波数カウンターが必要です)

・スイッチ[2]を押しながら電源を入れると、水晶の較正モードに入ります。

・LEDの中央に「C.」表示が出たらスイッチを離して下さい。

・ISP端子の1ピンに、1MHzの方形波信号が出ますから、周波数カウンターで計測して下さい。

(6ピンがGNDです)

・トリマーコンデンサを回して、1MHzになるように調整します。

・調整が終わりましたら、再度電源を入れ直して下さい。

|

4.測定方法

・測定範囲の設定により、測定できる最低の回転数が変わります。

・同時に、回転が停止したときに表示が「0」になる、タイムアウト時間も変わります。

・9999rpmを越えると、4桁表示の都合で[XX.XX]表記に変わります。

(10,000rpmは、[10.00]表示です)

・小数点との位置が異なりますので注意して下さい。

・99,999rpmを越えると、[OVER]表示となります。

|

・測定する回転体に、鏡面の反射テープを貼ります。

・テープの幅は、回転軸の太さや回転数にもよりますが、

10°〜45°程度の幅があれば動作します。

・回転軸が光を反射する光沢仕上げの場合は、黒いテープを

貼って下さい。

・ファンのように羽根が複数枚の場合は、全ての羽根の

同じ位置にテープを貼ります。

・羽根が光を反射する素材の場合は、反射テープが無くても

測定できる場合があります。

・1つの回転軸に複数枚のテープを貼る場合は、テープ同士の

間隔を正確にする必要があります。

(テープを検知した信号の間隔を計測しているため)

・感度調整ボリュームの感度を下げると、外光などのノイズには

強くなりますが、回転軸との距離を縮める必要があります。

・感度を上げると、回転軸との距離を広げられますが、外光や

反射テープの乱れによるノイズに弱くなります。

・センサー(フォトリフレクタ)と表示部分を離して設置する事も

できます。

・オープンコレクタ(オープンドレイン)タイプの、フォト

インタラプタやホールセンサー(磁気)も使用可能です。

・表示の更新周期は0.5秒に設定してありますが、プログラム

冒頭の「Const Renewtime = 500」で変更する事ができます。

|

|

|

|