■『軍艦島と雜賀雄二』展 呉市立美術館(広島)

↓『1974軍艦島』 (住民がいる頃の軍艦島。無人になる日までを撮影)

↓ 展示室内のモニターで100枚ほどの写真を流した / この写真は、離島する同級生を見送る小学生

↓『軍艦島 - 棄てられた島の風景』 無人になって10年後、再び島を撮りはじめる。

↓左の展示室 『軍艦島 - 棄てられた島の風景』 ↓右の展示室 『月の道 - Borderland』

↓ 『月の道 - Borderland』

月の光だけの長時間露光で撮影。(島の岸壁上を時計回りと反時計回りで、それぞれ一周するというコンセプト)

↓ 展示室中央に斜めの展示壁を設置 / 岸壁上の撮影ではない写真を展示

↓ 中央部、奥の展示室は『軍艦島 - 棄てられた島の風景』

↓左の展示室は『月の道 - Borderland』。時計回りで岸壁上を一周

↓右の展示室は『月の道 - Borderland』。反時計回りで岸壁上を一周

↓ 『月の道 - Borderland』 反時計回りで岸壁上を一周

↓ 撮影場所と撮影方向を地図上で全て示した。最初と最後の写真を同じ地点で撮り、一周したことを示した。

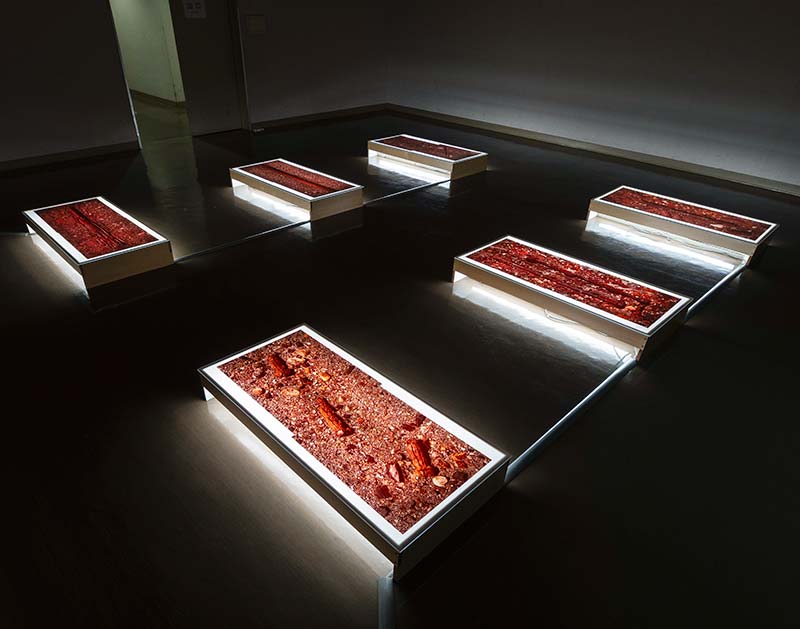

↓ 『GROUND』 軍艦島の地面

↓ ぼくが問いかけると、「写真の感想をノートに書いている」と答えた小学生の少女と母。

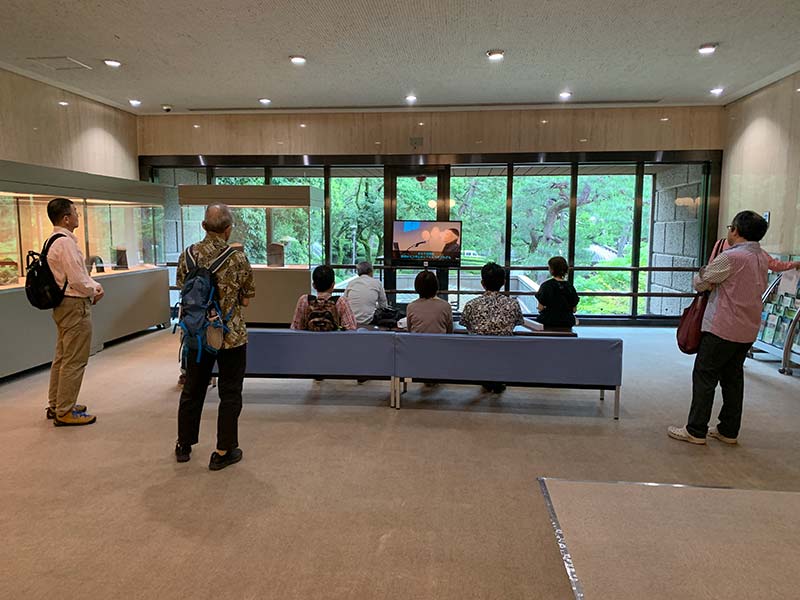

↓ 5月18日の講演の動画がロビーで流されていた。2時間を短縮しても45分。全編を見る人が多かった。

写真の2/3は新潮社写真部、筒口直弘さんの撮影です。 あとは雜賀雄二です。

トーク(講演)には多数のご来場が予測され席を倍増しましたら、すべて埋まりました。

実は定員割れしないかと心配しておりました。

西日本各地や、東京など遠方からも多くご参加くださり、心より感謝します。

美術館の横山館長がぼくに質問される形でトークは始まりました。

「眠たくなったり、途中で抜け出すような講演が多い中で、内容が濃く面白く、最後まで集中して聞きました。こんな講演は珍しいです」

取材に来てくださったある業界紙の記者は、こんな話をされました。

トークでは、皆さんに笑っていただいた箇所もかなりあったと思いますが、以下のメールも届き、雜賀は心打たれました。

「2時間は長いと思っていたが、面白くてあっという間に終わりました」

「話を聞きながら泣いてしまいました」

「軍艦島の撮影に特化した二時間を拝聴し、特に月の道の撮影に関する部分は、撮影の苦労はもちろん、制作の意図、島での体験などを知ることができました。作品を作り上げるまでの壮絶な体験を知ったあと、再度展示室でオリジナルの作品を目にした時、撮影現場と作品の持つ静謐さとの対比に胸を打たれました」

(雜賀註 本人は苦労をしたというよりも、むしろ面白い体験だったと思っています)

それぞれのシリーズのコンセプトは次のページをご覧ください。

『1974軍艦島』

住民の生活。無人に至るまでの1974年の軍艦島

『軍艦島 - 棄てられた島の風景』・『軍艦島 - 眠りのなかの覚醒』

無人となって10年後。棄てられたことで自由を獲得した軍艦島のモノたち

共に同じコンセプトの作品。前者は1984−1986年撮影。後者は1984−2001年撮影。両方に重複する写真があります。

『月の道 - Borderland』

「海、岸壁、軍艦島」に、仏教の死生観「生、中有、死」を重ねた作品。月の光だけで撮影。

『GROUND』

地面に半分埋もれたモノは、自然に還る途上なのか、地面から生まれ出ようとする姿なのか?

展覧会、講演の感想を多くの方からいただきました。許可を得てひとつを掲載します。

++++++++++

雜賀さま

こんにちは。

呉市立美術館「軍艦島と雜賀雄二」に行ってまいりました。

雜賀さんの写真はこれまでも写真集で見ておりましたが、

やっぱりプリントで見ると格別ですね。

展示室でじっと写真を見ていると、自分がいったい今どこにいるのか、

頭がくらくらしてくる感覚でした。

とくに閉山10年後のシリーズの、はがれた天井の写真とぼろぼろになった畳の写真、

どうしてこんなものを美しいと思って見入ってしまうんだろう、目が離せなくなる理由はなんだろう、

と写真の前から動けなくなる感動がありました。

たぶん、その実物を自分が見ても、そこまで感動はしないだろうし、怖いとか汚いとかそういう気持ちになるはずなのに、

雜賀さんの目とカメラを通して、写真の形になって目の前に現れると、どうしてここまで心が動くんだろうか。と、

見終わったあとも、ずっと考えていました。

朽ちていくもの、滅びつつあるものを美しいと思うのは、どうしてでしょう。

大変、おもしろく感じました。

「月の道」も写真集で見たときとはまた違って、空気の感触、風や波の音まできこえてきそうでした。

写真の横に撮影場所が示された地図があるのが良かったです。

遠くに長崎の本土の光が映り込んでいるのを見ると、「こちら」(此岸)と「あちら」(彼岸)の隔たりをより感じられました。

これも写真集で見ていたときには感じなかった点でした。

最後の「GROUND」シリーズは、展示方法がおもしろく、

息子がとても興味をもって時間をかけて見ていみました。

「ここに何かある!」とか言いながら見ていました。

ロビーで、18日のトークの映像がモニターで放映されていました。

トークの中で、雜賀さんがはがれた天井や畳の話をされていましたね。

「かつては誰かが大切にしていたもの」という言葉が印象に残りました。

(雜賀註 : このとき雜賀は次のような話をしていました。

「人の所有物にはヒエラルキーがある。所有物には大切にしているものと、そうでないものという序列があるということ。

しかし島に残されたものは、

人の不在によってヒエラルキーを喪失し、すべてが等価になっていた。

それらを見て、棄てられることは自由になることだと理解した。

棄てられたことで人とモノの主従関係が消滅し、島に残されたものモノは自由を獲得した。

島はそんな状態だった。日常ではありえない状態にショックを受けた。そこからぼくの写真は始まった」)

トークを聞きながら、写真家は本当に命懸けの仕事だと思いました。

体を張って命をかけて、命を削って撮る、雜賀さんのその姿勢にあらためて尊敬の気持ちがわきます。

わたしと同じように、両親も感銘をうけており、

「呉まで来てよかった」と家族で言い合いながら、

呉駅前のお好み焼き屋さんで広島焼きを食べました。

(後略します)

A, Hさん

(デザイナーで、ご本人は東京から、ご両親は長崎から来てくださいました)

115419971