左は“中高(ちゅうだか)”と呼ばれ、角六より少し低い作りです。

文字の間の隙間に、クレヨンやろうそくなどを流し入れ、重くしたりします。

ベイにある文字や模様は、各鋳造所によって様々だったようです。

その時代時代のヒーローなどが勢ぞろいしていました(次の写真など)。

写真の“K”や“W”は東京六大学の頭文字のアルファベットです。

“K”は慶応、“W”は早稲田です。

下左と右は“中高”。その他にも“ペチャ”“丸六”“厚ペ”“中王様”“高王様”などがあります。

これら現役のベイは、日三鋳造所作のものです。他の鋳造所が次々と生産を打ち切る中、鋳型を預かり生産を続けていました。今も注文に応じた“オリジナルベイ”生産を続けています。

(学童時代にお世話になった、日三鋳造所社長の辻井五郎氏は、残念ながら昨年11月に亡くなられました。現在は息子さんが後を継いでいます。)

下中は、唯一残っていた“ムカシンベイ(昔のべいごま)”です。なんと“尾崎”の名が!。

筆者の親父の代のヒーローです。

他にも、ガメラ、ゴジラ、モスラなどの怪獣名。王、長島、小鶴、スタンカなどの野球選手名。

月光仮面、オバQなどのヒーローもの・・・など、色々あったのですが、何処かにいってしまっております^^;。

もう二度と生産されない当時のベイ。

大変貴重なのです!。

日本の“N”、べいごまの“B”で、“NB”なのです。

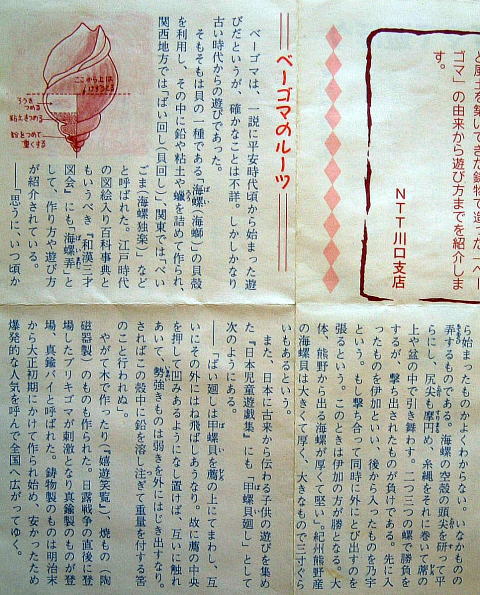

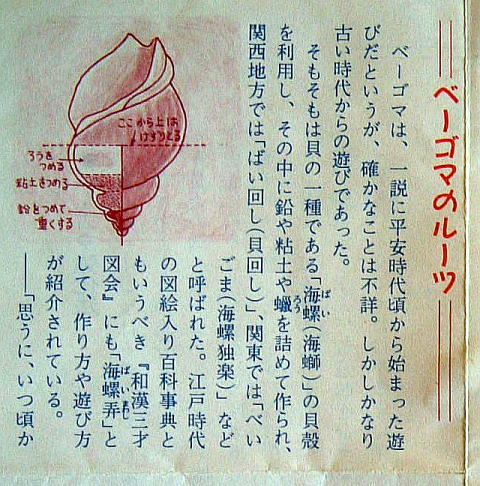

べいごまの裏側を見ると、巻貝の様な模様があります。

その昔、“バイ貝”という貝(酒の肴で今も売ってます)を廻していた(バイ廻し)残りですね。

この“バイ廻し”はバイ貝の取れた関西地方が発祥の地と言われています。

江戸に伝わり、いつしか“バイ”が“ベイ”になり、「べいごま」になったそうです。

ですので、「“べーごま”とは言わず、“べいごま”がより正確なり。」と、言われています。

江戸時代、交易の陸路や海路を伝い、思わぬところでべいごま遊びが展開されたようです。

「うちの方ではなかった」「あった」と、一見「下町の遊び」と思われがちですが、東北地方や甲信越方面でも遊んでいたのです。

人が交わればそれに付随して文化やら慣習やら遊びやらが伝わっていくのですね。もっとよく調べると面白い研究になると思います。

明治時代には、大人が仕事をほったらかして熱狂し過ぎ(賭け事ですから^^;)、警察が取り締まったこともあったそうです。

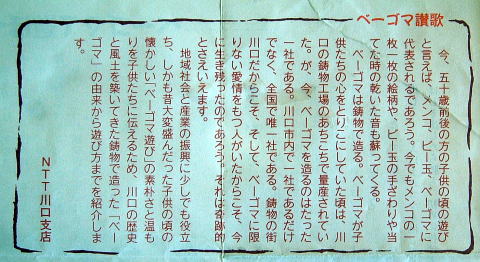

戦後、焼け跡の中から不死鳥の如く現れ、たちまち大ブレイク!。メンコ、ビー玉とともにワンパクどもの三種の神器とあいなりました(^^♪。

「ガキ大将」が幅を利かせていた時代ですね〜。「ガキ大将」って今や死語なのでしょうか?。

しか〜し!、生活にゆとりが出てくると大人の目、親の目はワンパクどもへ…。

「だめでしょ!取ったりしたら!」「べいごまなんかやってないで勉強しなさい!」…。

「賭博性強し!=教育上いかがなものか?!」ということで、PTAらの弾圧の標的にされました。学校での「禁止令の発令」とともに廃れていったのでした(ToT)/‾‾‾。

確かそのことを聞きつけた指導員仲間が、わざわざ出かけていって手に入れたような記憶があります。

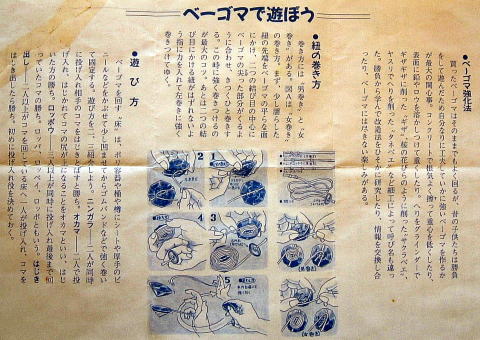

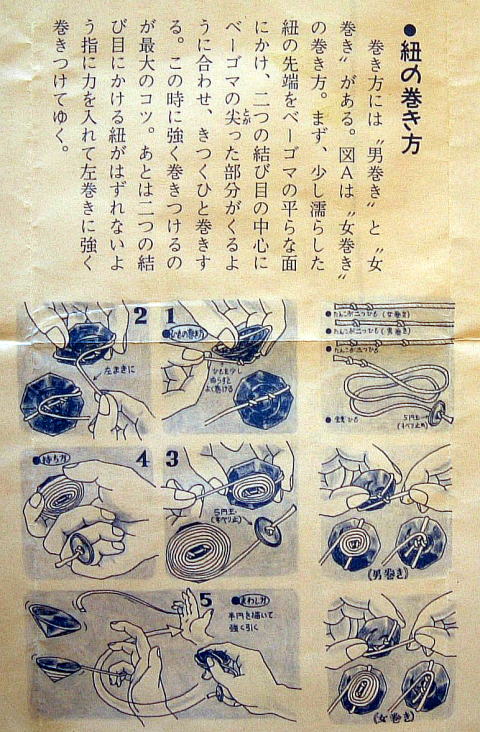

このセットの中に入っていた、「解説書」です。

かなり詳しく説明されております。力作です。

裏面には、「紐の巻き方」「遊び方」「強化法」まで載っております。

お察しの通り、“こち亀”の“両サン”がモチーフです。

少年ジャンプのプレゼント企画で限定生産されたものです。

日本べいごま協会主宰の菅原道彦氏より頂きました。貴重品です(・・;)。

いわゆる“カラーゴマ”と呼ばれている、普通に売られているコマです。

右上にひとつだけ“木ゴマ”があります。

綱渡りや風車などのワザをするには木ゴマの方がよろしいのです。適度に重さがあり、「手応え」を感じつつワザに挑戦します。

使い込んだ愛用のコマです。

使い込んだ愛用のコマです。ボロボロになてしまいました。もう軸はユルユル、お尻は割れています(T_T);。

関西の「まき方」は、それはそれは関東とは別物なのです!

これからも色んな「まつわるお話し」、紹介していきます。

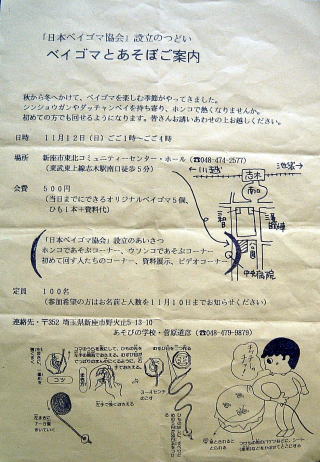

これは「日本ベイゴマ協会」設立に向けて呼び掛けたビラです。

1994年11月12日(日)

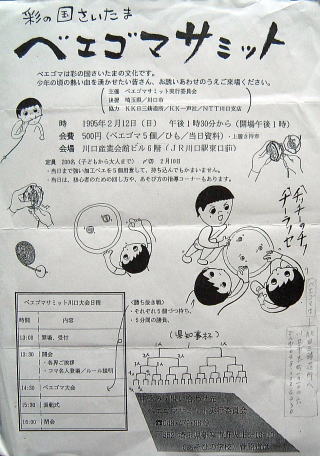

こちらは「設立大会」の案内ビラです。

1995年2月12日(日)

当日は司会進行役でした。

会場はベイゴマの聖地、埼玉県は川口の産業会館。

当日はツワモノが大挙押し寄せ、ルールを巡って一触即発の危機((+_+))!?

あの時はあせりましたね〜^^;

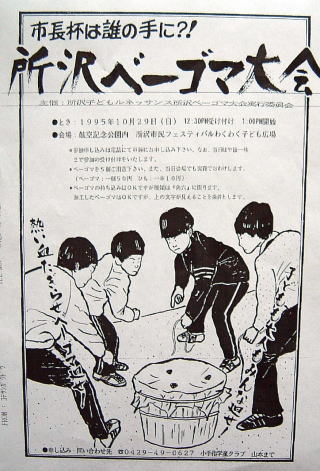

この雰囲気のあるチラシは、

「第一回所沢ベイゴマ大会」のもの。

1995年10月29日(日)

昨年「第10回大会」が無事に行われました。

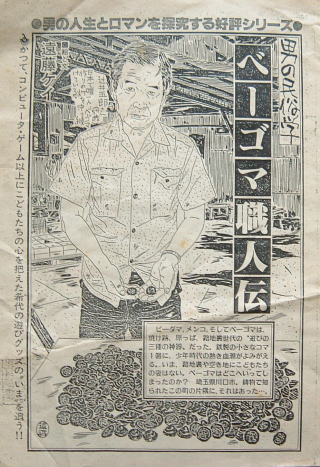

こちらはビラではないのですが、

なぜか私の資料の中に混ざっておりました。

日三鋳造所の辻井五郎社長のお話しです。

「男の民俗学」遠藤ケイ著/小学館文庫

に掲載されています。

一般的な大きさを言いますと、直径が40㌢位あるバケツや、

プラスチックでできている漬物用のタルなんかをを使います。

そのタルの上に、シートを張ります。

シートはテント用の生地やトラックの幌用の生地なんかがよく使われます。

ピン!と、張りますので、シートの周りは紐や荒縄やゴムバンドなどでしっかり結わいておきます。

その昔、プラスチック製品なんぞが無かった時代、とにかくモノが無かった時代(筆者の親父たちの時代)は、

みかん箱(木でできていた長方形の箱)のようなものに“ゴザ”を乗せ、

一度水を張ってやわらかくし、その水をかき出して形を整えてから遊んだそうです。

う〜む、それはそれでロマンを感じるワケです。今度是非こしらえてみたいものです。

下記の画像は、四斗入りの酒樽でこしらえたトコの製作過程です。

今年のお正月、とあるスーパーで量り売りをした時に使われた樽酒で、

その後、清酒を詰め直して他のイベントにも登場し、

「是非、学童クラブで使ってやってください。」と、まわりりまわって筆者の手元にやって来ました。

2008年2月某日、晴れて賑々しく、贈呈させて頂きました。

ホントよき香りです。

フタを開け、頭を突っ込みしばしうっとり致しました^_^;

シートはトラックの幌生地です。1㍍四方で1,300円也。

シュロ縄は商売道具です(^_^;)

筆者が現役のときにも一台ありました。

トコの真ん中に穴が空くほど遊び、しまいにはタガもはずれバラバラになり修復不能になるまで使い込みました。

プラスチックはこうした経過は経験できないのです。

モノが壊れていく様も知っておいてよき視点であります。