|

|

||||

|

|

|||||

| 「べいごま」は、私が学童保育の指導員だった頃、散々遊びまくった遊びのひとつです。 そして、自分が子どもだった頃も強烈な印象のある遊びでした。 |

||||||

以下、指導員時代に実践してきたこと、思い出などまとめてみました。 |

||||||

| 見つけた! | 80年代の初め、街の片隅でべいごまに興じる子どもの姿は消 えていた。 「どこかにないかな〜」と、頭の隅にはいつもあった。 ふと立ち寄った文具店で、小さな紙箱に無造作に入れられているべいごまを見つけたのが、コトの始まりだった。 早速購入したべいごま。「さて、どうしてやろうかな〜」。 |

|||||

| 子どもたちが学校から帰ってくる時間を見計らって一人で遊ぶ。 「ただいま〜!」と帰ってくる子どもたち。 「何それ?」「コマと違うね」。「べいごまって言うんだよ」・・・。なんていうやりとりは当然あって、中には「ボクにも教えて」「やってみたい」と言い出す子も出る。 「ヒモの巻き方がコマと違うんだけどね・・・」「こうやってああやって・・・」。などのやりとりの末、小休止する子もいれば、他の遊びに向かう子もいるし、ず〜と離れずやる子もいる。無理せず少しずつ廻せる子を増やしていく。 廻せる子が少し増えてきたら「トコ(べいごまを入れて勝負する場所)」を作製。 第二段階入る。トコの中に入れられるように何度も巻いては投げ、巻いては投げ・・・。 トコの上にしっかり入り、チョロリと回っただけでも大拍手!自分でやったことだもの「自分で自分を誉めてあげたい!」あの気持ち。 クラブの遊びがまた一つ増えた。 |

||||||

| それはキラ☆ のような反響! |

「ただいま〜」「べいごまやろうぜ〜」と、普通の光景として見えてきたある日のことだった。 「これ、お父さんが持って来たんだ」と言って、ケンジ君がニコニコしながら少しサビの出ている“茶筒”を大事そうに持って、私の所へ来た。 「へーなになに?」と、受け取りふたを開けて床に広げた。赤錆がかなり出ているが“べいごま”であることに間違いない。そしてそのべいごまたちを手にとって見た瞬間、ブルッと震えが出たことを今でも鮮明に憶えている。 「月光仮面」「ガメラ」「ゴジラ」「稲尾」「別所」「スタンカ」「力道山」・・・。彼のお父さんが子どもだった頃のヒーロー達の名前がずらりと並ぶ。 「お父さんがね、(実)家から探して来たんだって」。と、ケンジくん。 「へ〜これ素晴らしいよ!」。ぐらいしか言葉が出ない。 ケンジ君だけではなかった。何人か「これもね・・・」「これはね・・・」と、ランドセルの奥に忍ばせ、「学校では絶対出してはダメよ!」の言い付けを守りながら、先生に見つかってしまう危険とスリルを味わいながら持って来た。 「どれどれ・・・。う〜ん、これはね・・・」と、一つ一つのべいごまのウンチクを語る。 少し(私の)先輩である彼らのお父さんたちは、私がオミソの頃の憧れの兄ちゃん達なのだ。ツワモノ達だ。 それにしても一つ一つ見ていくと、強くするために様々な工夫を凝らしたアトに感激しっ ぱなしだ。お尻を尖らせてあるもの、角をシャープに研磨してあるもの、一角のみ削り込んであるもの、ロウを流し入れてあるもの・・・。 当時の戦いの傷が刻まれている。歴戦の勇姿の姿があった。 捨てられないですよ。宝物だもの。手塩にかけて作り上げた、魂のこもった自分の分身だもの。 いつしか大人になり、物置や縁の下に置かれ、忘れられていたこのべいごまたち。 時を越えて自分の子どもが遊び始めた。「そういえば・・・」と、実家に戻りゴソゴソと探し回るお父さんたちの姿が目に浮かぶようだ。 面白いことになってきた。 |

|||||

| 発 展 | そんな刺激を受けながら、子どもたちの中にも猛者が生まれ始めていた。 帰ってくると早速外のタタキや水道にへばり付き、コンクリートでゴシゴシと磨きをかける。 ヤスリでお尻を削り、ハリンケツやオッパイべいをこしらえる。クレヨンやロウを流し込む。トコの上で廻してはまた磨きをかける。 それぞれの個性が出ていて面白い。 とにかくひたすら磨きをかけて、鏡の様にする子。 8面を角をピシッと決める子。 クレヨンを詰め、極彩色に仕上げる子。 だれ彼なく捕まえて勝負に熱中する子。 「いないなと思って外を見ると、歩道にバケツを置いて一生懸命べいごまを磨いていたんですよ」。「お風呂の中でも廻しているんですよ、水中べいだ〜とか言って」。 「べいごまの入っている袋を抱いて毎晩寝るんですよ〜」。等々。 数えたらきりが無いほどの話。 この子たちも大人になって、「そういえば!」と実家に取りに行く日が来ると思う。 |

|||||

| べいごまが なくなる?! |

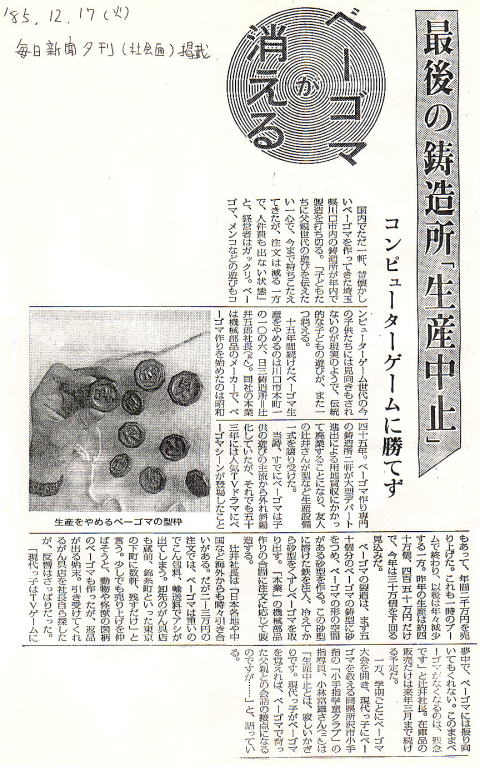

ある日毎日新聞の記者の方から電話が来た。 「今度、日本で最後のべいごま工場が生産を打ち切ることになったのですが、それにつ いてのコメントを頂ければ・・・」。ですと。・・・?! クラブで直接その工場から仕入れていたこともあり、工場から紹介されたとのこと。 「聞いてないよ」「寝耳に水」とはこのこと。 早速子どもたちにも報告。 「今のうちに一杯買いしめとこ」「デモでもやる?」「止めないでってお願いする?」など意見が出て、結局少し遠いけれど、「止めないで!」の気持ちを作文に書いて渡しに行くことで落ち着く。 84年の冬休み。一路川口市の日三鋳造所へ出発。 道すがら、バスで乗り合わせたおじさんに「どこ行くんだい?」「べいごま工場にお願 いに行くの」「べいごまかい、懐かしいな〜」。「ほら持ってるよ」。「どれどれ」・・・。 と、思わぬ交流もあり、荒川大橋のたもとの工場に到着。 社長の辻井さんに挨拶。一通り工場内を見学させて頂き、無造作に積んであるべいごまに感激&羨望の眼差し。子どもたちには宝の山に見えたことだろう。 イヨイヨ「お願い作文」の朗読。リョウ君が読み上げる。子どもたちはリョウ君の顔と辻井社長の顔をかわるがわる見ている。 じっと聞いて下さっていた辻井社長より、経済的な話で「難しい」ことを正直にお話し頂いた。「でも在庫が一杯あるから100年は大丈夫だからね」。と聞いて一安心した様子。 帰りがけに好きなべいごまを一個ずつ頂戴し、目的も達成できた満足感を胸に所沢へ戻っ た。 この一連のことが毎日新聞にも掲載され、べいごまを知る大人たちにも火がついた様子 で、日本テレビやテレビ東京の取材もあり、ちょっとしたブームになってきた。 時はまさに“ファミコン”が世に出、「ますます子どもが外で遊ばなくなった」と社会問題化しつつある時代だった。 |

|||||

|

||||||

|

||||||

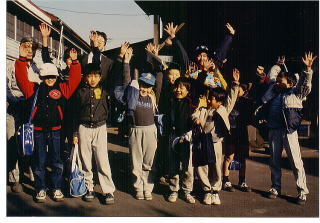

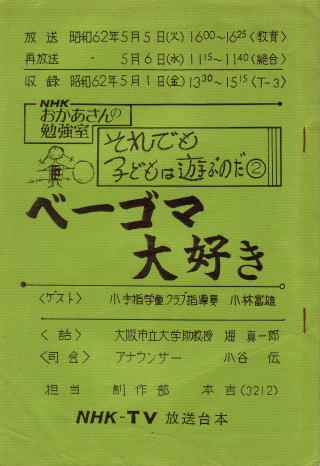

| NHKに出演 | そんなある日のこと、NHKより電話が入った。 とにかく「一度取材がしたい。」とのことで、数日後担当の方が来所した。 「お母さんの勉強室」なる番組(3ch)で、「それでも子どもは遊ぶのだ」という3部作のシリーズを企画しており、そのうちのひとつに「べいごまで夢中になって遊んでいる姿を取り上げたい。」とのこと。 断る理由も無く承諾したが、打合せ、スケジュール調整等・・・結構大変だった。 87年3月、ようやく春めき出した小手指が原に建つプレハブクラブへ取材陣が、でかいハイヤーに乗ってやって来た。 クラブでは学期毎に恒例になっていた「ベイゴマ大会」をメインにした取材が始まり、そして終了。TVカメラが入った時の様子はご想像の通り・・・お疲れ様! そして5月。今度は私の番。大阪放送局の企画故、大阪までの一泊の収録行脚となる。時はメーデー。大阪城周辺は賑わっていた。 なにせ初体験のこと。緊張しないわけが無く、上手く伝えられない、呂律も回らない・・・柄にも無く自己嫌悪状態。 なんとか青色吐息で終了。あとは5月5日の放送を見るだけ。 奇遇なこともあるもので、担当のプロデューサーの方は、私が三多摩へ引っ越すまで通っていた荒川区尾久小学校の大先輩だった。収録前日連れて行って頂いたキタノ新地で知った。今でも年賀状のやり取りが続く。 放送日は指導員仲間と泊りがけのバイクツーリングに出かけていたので、しっかりビデオで撮り、帰ってきてから恐る恐る見てみた。 ノーコメント。後日再放送もされた。 |

|||||

|

||||||

| 猛者伝説 | 彼の廻し方は独特だった。彼は帰ってくると来る日もくる日もむさぼるようにべいごまに興じていた。 普通、べいごまのヒモを巻いた後、親指と人差し指でべいの両端を挟みつけ、丁度ひらがなの「の」の字を書くように腕を廻し、最後の「の」の字の「はらう」ところでリキを入れトコに落とす。右手と左手が体の前でクロスし、べいを放ったヒモはそのまま背中に回り、ピシッと音を立てる。後ろにいて当ったりしたらそれはそれは痛い目に遇うほどだ。 こまの場合はアンダースローピッチャーの様に、外から腕を廻し、前に伸びたところで引き、リキを入れて廻す。リキの入れ加減で「手乗せ」などのワザをする。 彼はコマ廻しの形でべいをトコに入れる。 なにせ小さなべいごまのこと。リキを入れるのは一瞬の集中力。まして「コマ廻しスタイル」でリキを入れるのは大変だろう。 彼はそれを左足を強く踏ん張ることで克服する。 「ちっちーのちっ!」の掛け声とともに、彼は左足をユカに叩きつけるように踏ん張り、思い切り右手を引き抜く。放たれたべいごまは、「プーン」と低い唸りをあげて廻る。 彼は強かった。 後日談だが、彼が「左足が痛い」と言い出し。お母さんが病院に連れて行ったそうだ。「原因不明」との医者の判断。原因は明白だ。「べいごまのやり過ぎ」だ。 夏休みにキャンプがある。クラブにとってバザーに並ぶ一大イベントだ。 子どもを主人公に、指導員、父母がサポートしつつ思い出多きキャンプを目指して準備をする。 その年のキャンプは八ヶ岳登山の昨年と趣向を変え、清里から近く、頂上の美しい飯盛山登山をメインに計画された。 彼は登山用ナップザックの中にもべいごまを入れていた。 登山途中の休憩中でも、帽子で急ごしらえした「トコ」を作って遊ぶ。マック(指導員)も持ってきている。一緒に遊んでいる。緑の高原で・・・。 頂上は他の団体で賑わっていた。頂上が狭いため、TDLのアトラクション待ちよろしく登頂順番を待つ。「ここではやるなよ。お願いだから」。 どこかの小学校の林間学校なのだろう。各組毎に登頂し、頂上に着くとリコーダーを出して「エーデルワイス」を演奏する。美しかった。 こっちはナップザックにべいごまだ。これが個性だ。 |

|||||

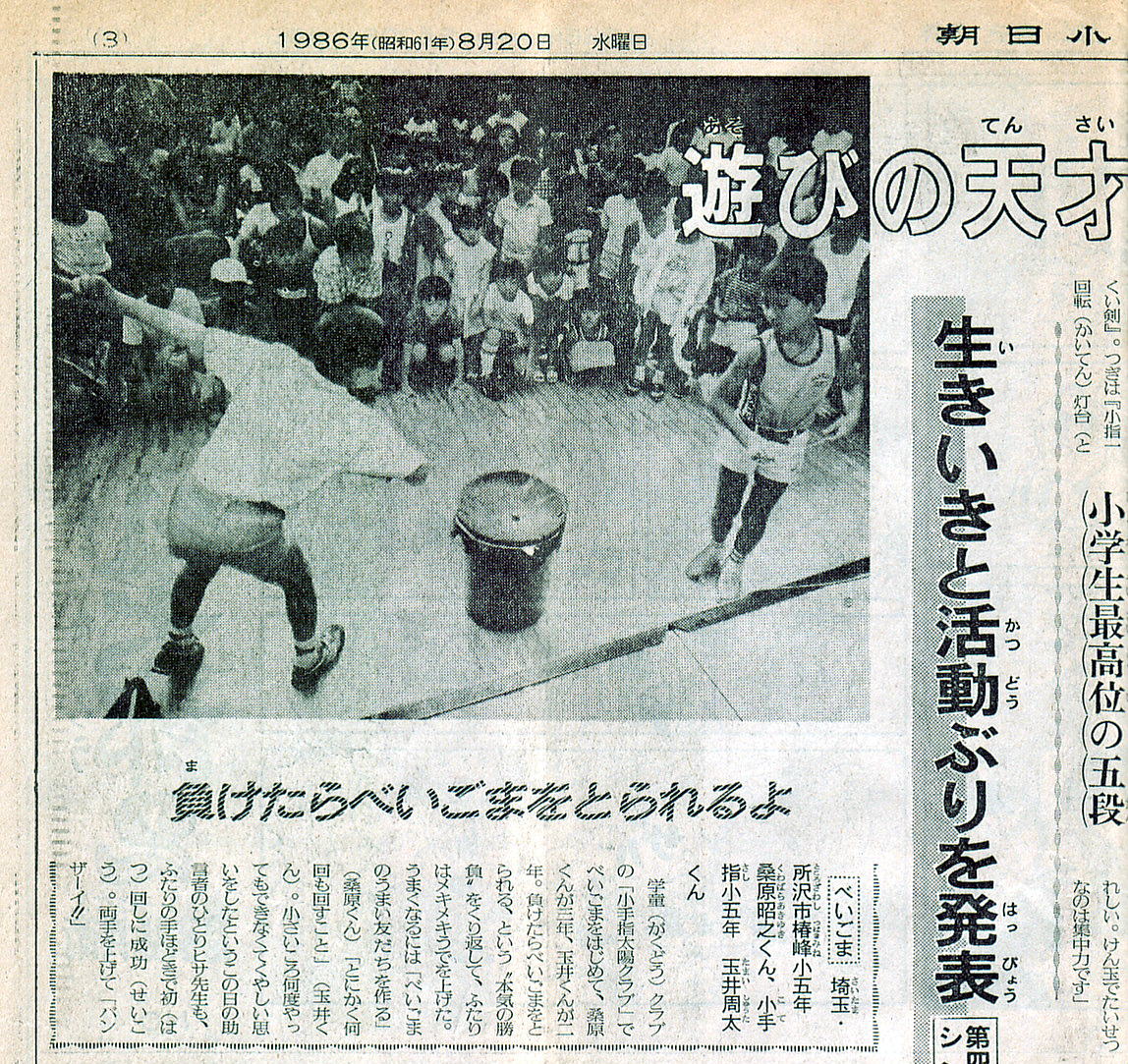

所沢ではちょうど日本シリーズの頃、「市民フェスティバル」が航空記念公園で開催される。 学童クラブも全体で「子どもコーナー」を担当し、「ダンボール迷路」「竹馬」「割り箸鉄砲」「型屋」「コマ&べいごま」・・・のコーナーなどを行う。 私はだいたい「コマ&べいごま」担当だった。 コマも少々腕に憶えがあるので、「手乗せ」「綱渡り」「後ろ綱渡り」「缶乗せ」「アンドロメダ」「ツバメ返し」「風車」・・・などのワザのデモンストレーション。 でもやっぱり人気はべいごま。 指導員同士でやっていると、「お!べいごまかよ、なっつかしいな〜」と言いながらおじさんたちが三五々集まり出す。差別ではないが「一癖ありそうな」方が多かった。 「おりゃ!」「くそ!」と、一緒に来た家族を尻目に熱くなっている。 「もっとやっていく〜」「帰らない!」と、数十年前の「ボク」に戻って駄々をこねるおじさんたちに交じって毎年会場に顔を出す少年がいた。 公園近くの小学校に通うという彼は、「毎年ここが楽しみなんだ」「学校じゃやるやついないし」。と、いうことは「1年待ってるわけ?」。コクリとうなずく彼。 彼は3年間は通って来ていたと思う。フェスティバルの2日間、一年間磨きをかけたべいごまを持って来て、朝から晩まで楽しそうに興じていた。彼のイキイキした目が忘れられない。 |

||||||

| 親父の話 | 強いべいごまがあったそうだ。 仲間内でも、隣町への遠征でも負けない。そのべいを出すと分かると誰も勝負をしてくれなくなったそうだ。 「さてどうしたもんだ」。いろいろ考えた末一つの結論が出た。 「荒川に投げ入れて永久に葬り去る」ということだった。 仲間が集まり、実行の時が来た。 荒川に向かって歩く道すがら、言葉を交わす者はいない。すれ違う人は僕らがこれから何をしようとしているのか分からないだろう。 ほどなく荒川の土手に出た。 これまで数々の輝かしい勝利と賞賛に包まれたべいごま。歴戦の勇者らしく、戦いで刻 まれた無数の傷跡を鈍く、そして誇らしげに輝かせている。 どれくらいの時が流れたのだろう。いつしか空は茜色に染まっていた。 豆腐屋のラッパの音が土手の下で響いた。それが合図だった。彼は握り締めていたべいごまを荒川に向かって思いっきり投げ入れる。 皆無言だった。それで終わりだった。 あのべいごまはきっと今でも荒川の川底で静かに眠っているに違いない。 今年76歳になった親父の思い出話である。 |

|||||

| 後 記 | いつかの新聞に、「べいごま工場、遂に閉鎖」の記事があった。 お願い手紙を携えて行った、日三鋳造所のことだった。 「あそびの学校」を主宰する、菅原道彦氏には、学童クラブ時代から色々お世話になり 、「べいごまサミット」の立ち上げにも参加させていただいた。 今も「べいリーグ」なる、べいごまの定期戦を開催。各地でべいごまのみならず、精力的に活躍されている。 先生の話によると、まだ在庫もあり、鋳型も残っていて、氏自らも「特注べい」の製作もされている。 また、「ベイブレード」なる玩具も例の如くTVがらみでブレイク。その余波で「昔ながらのべいごまも復刻」なる記事も最近出ていた。 「べいごまは昔ならずや」といったところだ。 日々の慌しさに流されっぱなしで、今は全くといっていいほどべいごまとは離れてしまったが、機会があればワイワイやりながらまた廻してみたいものだ。 |

|||||

| “べいごま布教”に行って来ました。 その模様はコチラです。 |

||||||

| “べいごまチャンプル”はコチラから。 | ||||||

| HPの感想、「べいごま情報」等々、お便り待ってます! | ||||||

|

|

||||||