2003年8月号

歴史に残る2人

文:Sally Jenkins

ピート・サンプラスとアンドレ・アガシは、これ以上ないというほど異なった2人のプレーヤーである―――そして人間としても。それが彼らのライバル関係をとても魅力的にし、それぞれの遺すものが永遠に関係し合う理由である。

|

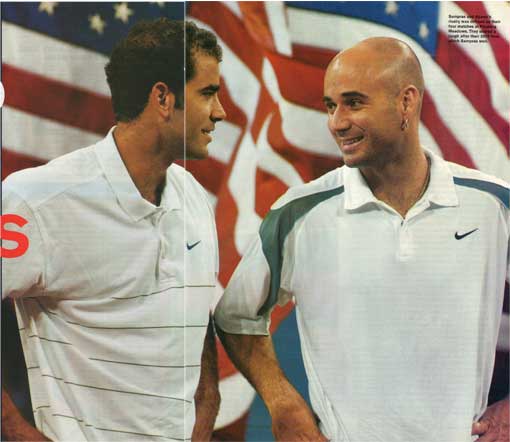

| サンプラスとアガシのライバル関係は、フラッシングメドウにおける4回の対戦に よって定義された。2002年の決勝戦―――サンプラスが勝利―――の後、2人は 笑みを交わした。 |

ピート・サンプラスとアンドレ・アガシの関係は、非常に異なる2人の男たちの関係であり、ある意味では、それぞれがもう一方の鏡の役を果たしている。アンドレとピート、ピートとアンドレ。

テニスファンの忠誠と愛情にとっては、彼らのコートにおけるライバル関係が、時にオフコートでの争いほど面白いものではなかった事も、彼らの個人的なやり取りは、ただ友情のこもったものだった―――さらに言うなら、彼らは大いなる友人でもないし、大いなる敵でもない―――事も、問題ではない。興味をそそるのは、大衆の目から見ると、彼らはほとんど分かちがたく、それぞれがもう一方を判断する尺度であるという事だ。

ほぼ15年間にわたって、彼らのゲームは驚くべき切り札の勝負だった。サンプラスの比類なきサーブ対アガシの素晴らしいリターン。決定的なランニング・フォアハンドを持つサンプラス、バックハンドの強烈なストロークを持つアガシ。直感力のアガシ、自制のサンプラス。サンプラスはすべてを感じ、アガシはすべてを戦う。最終的に、彼らは同様の偉大さを達成した。サンプラスの遺産が14のグランドスラム・タイトルであるとすれば、アガシの遺言は4つのメジャー大会すべてのトロフィーを勝ち取った事である。さらには双方ともがナンバー1の座に対して、独自の主張を誇らしく掲げる事ができる。サンプラスは6年連続年度末ナンバー1在位という、前例のない記録を打ち立てた。一方アガシは33歳で、近代で最も年長のナンバー1となった。

彼ら、この2人のタイタンは、特徴でさえ正反対だ。サンプラスは背が高くしなやかで、首までボタンを掛けた白いシャツを身につけ、彼の持つ旧式のウィルソン・ラケットは鉄のフライパンのように黒くて地味だ。アガシは泣き腫らした赤い目をして、デニムか黒のウェアを身につけた、内股の海賊。彼が明るいセラミック・ラケットを振り回すにつれて、まくれ上がったV-ネックシャツがウエスト周りにうねっている。サンプラスは常にきちんとしていて、より頑固で、たしなみがあった。アガシはモチベーションを探し、責任を避け、そして規則を破る不変のずる休みプレーヤー、あるいは恐らく俳優だった。彼らは2つの点で類似している。共に白いソックスを履き、共にすべてを―――会話を含めて―――勝ち取る事を望む。

早期のアガシに見られた厚かましさ、染めたブロンドのたてがみと自己宣伝癖は、誰にも予測できないほどの断固とした根本的な本性を見誤らせていた。彼の無条件な正直さと驚くほどの探求心は、たびたびの長い中断にもかかわらず、彼に、1つの長い自己探究であったキャリアを放棄する事を許さなかった。サンプラスの反抗心は、短髪で内向的な清潔感の下に覆われ、 彼の冷静さは胃潰瘍になったほどの過敏症を隠していた。彼は大方の人が考えるよりもはるかに不敬で、衝動に駆られる男だ。サンプラスはUSオープンの優勝を、ブルックリンのピーター・ルーガー・ステーキハウスで祝うのを好んだ。そして食べすぎては気分を悪くするのだった。彼の愛読書は変わらず『ライ麦畑でつかまえて』で、「誰にも何も話すな」と口にする、自暴自棄で生意気な一匹狼が主人公の物語だ。

恐らくこの相違点は、ピートとアンドレがしかるべき機会に、両者ともがベストのプレーをした事はめったになかったという奇妙な事実を説明している。サンプラスが絶頂の時期、アガシは不在だった。アガシがついに完全に参加していた時、サンプラスはすでに疲労していた。あるいは、そのように見えた。彼らのキャリア対戦記録は20勝14敗で、サンプラスが優勢である。そして34回の対戦のうち、グランドスラム決勝戦は5回だけだった。しかしこの3年間、彼らはついにライバル関係を実質的なものとした―――彼らの双方が、注目を浴びる中で分かち合う好機に応える準備ができていたのだ。そして2001年USオープン準々決勝で、彼らは叙事詩的な大試合を生み出した。それはまさに我々が、彼らは長くゆっくりとした引退へのフェードアウトをすでに始めている、と考えていた時だった。あたかも彼らは、最後の栄誉のためにプレーするという私的な協定を結んだかのようだった。

そのニューヨークにおける9月の日のスコアボードは、6-7(7-9)、7-6(7-2)、7-6(7-2)、7-6(7-5)でサンプラスの勝利だった。それは双方の人生における最高の4セットだったかも知れない。コメンテーターのジョン・マッケンローでさえ、言葉を失うほど感動していた。「私は解説者でいられてラッキーだ」と、彼は謙虚に語った。「この場にいられて幸運だ」と。その後、2002年には、彼らはさらに2ラウンド勝ち進み、決勝戦で対決した。再びサンプラスが4セットで勝利した。しかしその事は大して重要ではなかった。両者ともが、常に若くなっていく戦場において、長きにわたる勝者だったのだ。アガシが「我々は今でもここにいる。それを避ける道はない」と語ったように。

|

| アガシは1999年に年度末ナンバー1となったが、ATP世界選手権の決勝戦では サンプラスが彼を破った。 |

イタリアチームはパレルモで遅いレッドクレーのコートを選択していた。そしてアメリカチームは、強力なチームでなければ自分たちが容易に負けうると承知していた。そこでアガシとサンプラスは USTA(アメリカ・テニス協会) と取り決めをした。もう一方も同意した場合に限り、そしてロンドンまではコンコルドで、さらにパレルモまではプライベート機を用意するなら、双方ともグランドスラムの準備を断念すると。USTA は彼らの要求に応じ、フライトを予約した。

しかしまずは、出発予定の1日前に、アガシとサンプラスはフロリダ州キービスケーンで開催されたリプトン選手権(現在はナスダック-100)の決勝戦で対決した。アガシが3セットで勝利し、2週間後には初めてナンバー1の座に就いた。試合の後、彼はプライベート・ジェット機によるニューヨークへのフライトに、サンプラスを招待した。したがって彼らは、ヨーロッパへと旅立つ前に、妥当な夜の睡眠を得る事ができた。

2人はシャワーと着替えにごく短時間しかかからなかったので、アガシのレンタカーに飛び乗った時には、キービスケーンを去る道路はまだ渋滞していた。アガシは他のドライバーや困惑する警官に手を振りながら、無頓着に避難車線へと進路を変えて渋滞を回避した。

アガシが運転している最中に、彼とサンプラスは共通の何かを見つけようと、ぎこちない世間話をした。

「君はニール・ダイアモンドが好きかい?」と、サンプラスは当てずっぽうを言ってみた。

「そうだね」とアガシは答えた。「僕はニール・ダイアモンドが好きだよ」

それからトークショーの話題に移った。「君はサリー・ジェシーを見るかい?」とアガシが尋ねた。

「彼女のショーを見たよ」とサンプラスが答えた。「でも僕はモンテルの方が好きだな。君はモンテルが好き?」

「モンテルは好きだよ」

間もなく、彼らはマイアミ国際空港の滑走路に到着した。そこには尾翼に燃えるテニスボールが描かれた、アガシのサイテイション10が待機していた。2人が機内に乗り込むと、フライト・アテンダントが食物と飲み物で彼らを歓迎した。サンプラスは畏れ入った。彼は七面鳥のサンドウィッチの包みを開けて、かぶりついた。

「君はいつもこんな風に旅行してるの?」

「それが旅をする唯一の方法さ」とアガシは答えた。「この旅行法は僕のキャリアを何年か長くしてくれるよ」

サンプラスの生来の慎ましさは後退した。彼は革製のシートを深く倒し、回転させた。「ねえ、君」と彼は言った。「君の旅行の仕方が気に入ったよ。どのくらいの費用がかかるの?」彼らの話は、空港でかかる時間とチャーター機での時間の論議へと移っていった。しだいに2人はリラックスしていき、フライトの残りの時間は ATP ツアーのゴシップやマイケル・チャン、ボリス・ベッカー、デビッド・ウィートンといった選手に対する戦術の話を交わしたりした。

翌朝、彼らはケネディ空港で落ち合い、コンコルドに乗り込んだ。2人は並んで座り、互いの、そして自分自身のゲームを評価した。サンプラスはアガシの当時のコーチ、ブラッド・ギルバートに対する彼の依存を不思議に思った。「彼は君のために何をしてくれるの?」サンプラスは知りたがった。アガシはギルバートがゲームの構成を与えてくれたと答えた。それまでは、ショットの選択も考えずにボールを強打していた―――ただ「破壊する」だけだったと。今や、彼はポイントと試合を組み立てる青写真を持っていた。

サンプラスは肩をすくめた。彼がコーチに望むのは、自分のトスをチェックする事だけだったのだ。

彼らはロンドンで VIP エスコートに引き合わされ、入国審査を手早く片付けるための書式を渡された。アガシは例によって、自分たちは事務手続きを省略できるのだと考えた。しかしサンプラスは入国カードに書き込むため、カウンターで立ち止まった。アガシはじれて、先へ進むよう彼に手で合図した。「カモン、僕たちはそれをしなくていいんだよ」

「いいや、するんだよ」とサンプラスは答えた。折り目正しく。

外には、パレルモへのフライトのため彼らをプライベート・ターミナルに連れて行くべく、リムジンが待機していた。しかしアガシは空腹だった。彼は「マクドナルドに行こう」と言った。

「ここには店がないと思うな」

「いや、あるよ」と彼は答えた。「空港のはずれにある」

アガシは運転手にマクドナルドへの道を指示した。サンプラスとアガシはドライブスルーの窓口で、それぞれ注文した。アガシはハンバーガーを2つ注文した。サンプラスも同じ注文をした。それから思い付いて、2人ともチキン・マックナゲット、フライド・ポテトの大、アップルパイを加えた。

パレルモでの4日間、彼らは揃いの USA スエットシャツを着て、並んで座っていた。ピートとアンドレ、アンドレとピート。しかし結局のところ、いつものように、彼らの相違は現れていた。アメリカ合衆国が3-0で勝利した後、消化試合の問題が持ち上がった。サンプラスにとっては、それは責任の問題だった。出場すると決めた以上は、きちんとやり遂げようとしていた。アガシにとっては、それは好みの問題だった。彼は関心がある時のみプレーでき、そしてエキシビション的な試合には関心がなかった。

アガシは捻挫と申告し、医師の診断書を提出した。サンプラスはプレーした。

アンドレ

「過去を許してもらうまでには、どれほど歳を重ねなければならないのか?」アガシは知りたかった。

|

| 1990年USオープンで、アガシはコート上でも コート外でも、常に派手なキャラクターだっ た。 |

アガシは落ち着いたスピードでベガスをドライブしていた。あらゆる困難に立ち向かい、彼は大人の男となり、その事に誇りを抱いていた。その事に対して、少しばかり評価を欲していたのだ。彼は「アンドレ・アガシ少年少女クラブ」を通り過ぎながら、左の方を指さした。それは彼が危機に瀕した子供たちのために設立したクラブだった。彼の財団はまた、虐待児童のための避難所と認可学校「アンドレ・アガシ大学予備アカデミー」に資金を提供していた。アガシはその学校について「最初の2つの単語は重要ではない。重要なのは、最後の3つだ」と語るのを好んだ。

アガシ自身は、一般的な子供のように大学準備クラスに進んだ訳ではなかった。彼の子供時代は、父親マイクの、テニスチャンピオンを創り出すという異常なまでの願望に支配されていた。アンドレは保証付きの天才児だった―――7歳でジュニア・サーキットに登場し、13歳でフロリダへと向かい、ニック・ボロテリーの下でトレーニングを積んだ。そして18歳になる頃には、世界第3位のプレーヤーとなっていた。その苛酷な過程で、彼自身が自分の最大の敵ともなっていたのだった。

そのベガスでの午後、新しいシューズのデザインに関するナイキとの会合で、過去の問題が再び持ち上がっていた。アンドレは漫画のようなシューズの形と色に満足していなかった。彼は今や、落ち着いた慎み深い成人になっていたのだ。「彼らが僕に何を思い出させようとしているか、見てくれよ」と、彼はあざけるように嘆いた。彼は、叩きつけ泣きわめいていた青春期のデザインではなく、無駄のないクリーンな成人期を反映するデザインを欲していた。

それでもなおアンドレは、マイク・アガシがテニスを教えた風変わりな方法に従わされはしたが、同じく多くを与えられたと承知していた。他の子供たちは1時間25ドルでカントリークラブのコーチから教え込まれた、教本どおりのストローク、正規の方法によるバックハンド、ラケットのテイクバックを身につけていた。アガシはそうではなかった。彼はコートの中央に立ち、父親はネット際に立って、できる限り強烈で速いボールを彼に打ちつけた。ショットに次ぐショットに対して、少年はラケットをよりしっかりと振り回し、スイングを短くしてボールを早めに拾い上げ、ついには、ほとんどボレーのようにグラウンドストロークを打つようになっていった。するとマイクは、息子に命じたものだった。「もっと速く!」と。

アンドレの姉、リタ・アガシはかつて、マイクがテニスを教える方法は彼という人間そのもので、「父はしらふの酔っぱらいだった」と語った。

しかしマイクがテニスに酔っていたとすれば、同じく直感的だが的確でもあった。彼の方法の基本は、速度とスピード対パワーの割合を直観的に把握したものだった。数年前、マイクはアンドレのストロークの基礎となる理論を個人的に解説した。彼はベガスにある自宅の居間に立っていた。窓からはテニスコートと不毛の砂丘が見えた。彼は薄い木綿のハンカチを掲げ、ぐるぐると振り回した。「見てくれ」と彼は言った。「誰かを傷つけそうかい?」

それから、彼はハンカチをぐるぐると何回もひねり、固く巻き付けられたムチのようにした。空中にそれをピシッと振って、「今度は誰かを傷つけるだろう」と言った。

マイクは窓の外を見つめた。コートの向こう側にはボールマシンが置かれていた。アンドレは成長して自分の家を持ち、父親の家ではめったにプレーしなくなった現在、それはほとんど使われなくなっていた。

「教える子供が何人かいたらな」と、マイクは悲しげに言った。

しかし多分、マイクが他の子供たちに目を留める事もなかっただろう。ラスベガスのトロピカーナで、父親は訪れたプロに天才の我が子を売り込み、テニスコート上で見せびらかされた事をアガシは覚えている。かつて、アガシがジュニアの大会で負けた時、マイクは準優勝のトロフィーを取り上げ、そばのごみ箱に投げ捨てた。

その瞬間に、終生の反逆者が誕生したのだった。

「あのさ」アガシはこう言うのが好きになった。「僕はぜいたくな生活よりも、むしろ何らかの優れたテニスを取り逃がしたと感じるよ」

ピート

彼は常に、勢いに乗る優秀な殺し屋だった。自分自身に対して以外は。彼はあの素晴らしいサーブの一撃で、多くのポイントを短く切り上げ、多くの希望を押しつぶした。催眠術のようなゲームのリズムで、そしてタイトルと記録を獲得してきた単調さで、対戦相手と観客を静めた。

彼のゲームの容易さは、サンプラスに害を及ぼした。今日では滅多にないほどの、彼の最高のプロ意識を分かりにくくしたのだ。我々は、サンプラスは常にそこにいるだろうと思い込んでいた。彼はただ偉大なだけではなかった。彼はたのもしい、信頼できる偉大さを備えていたのだ。10年以上もの間、我々は彼を当てにする事ができた。伏兵やらハードヒッター、一発屋たちが現れては消えていった一方で、彼は64のシングルス・タイトルを獲得したのだ。彼は決して本質的に変わる事がなかった。

サンプラスは1990年に19歳でUSオープンに優勝した。何物にも影響されない態度と風変わりなユーモアのセンスを備えていた。大統領が電話をしてくるかも知れないと言われると、彼は微笑み、はにかんだしかめっ面を浮かべて「受話器が外れているよ」と答えた。

|

| 当初サンプラスは芝生にまごついていたが、1993年の ウィンブルドン決勝戦でジム・クーリエを破った時には、 確固たる地歩を見いだしていた。 |

当時、自分自身を描写するように請われ、「僕はとても変わった仕事を持ち、とても変わった事をした、普通の19歳の人間だ」と語った。

しかし、それは部分的に当たっているだけだった。彼はもろい、神経過敏な生き物でもあった。無敵のチャンピオンになる前は、彼はおよそ無気力・神経過敏で、暑さの中では、あるいは午前中は良いプレーをせず、プレッシャーに強くもなかった。彼が2回目のメジャー優勝を遂げるまでには2年かかったが、その事についてこう語っている。「僕はテニスのプレーの仕方を学ばねばならなかった。未熟者で、すべてを独りで、独りで学ばねばならない子供だった。何かを教えてくれる人はいなかった」

同じく、サンプラスは自分を自立した、控えめなプレーヤーに創り上げた。(ジュニア時代の)ある午後、サンプラスは大きな勝利を挙げ、初めてマスコミのインタビューを受けたが、父親は彼にこう警告した。「彼らには幸運だったとだけ言いなさい」

翌日、サンプラスは負けた。彼が座って考え込んでいると、父親が肩を叩いて勝者―――そしてマスコミの新たなお気に入り―――を指し示した。

「見たかい?」と父親は言った。「あれが現実だ」

そしてその瞬間に、控えめなスターが生まれたのだった。

ピートとアンドレ、アンドレとピート

彼らは何よりもテニス界が必要とする存在である。「成長した大人の男」として。何年もかけて、大衆は彼らとの関係を発展させてきた。他のプレーヤーとは決して共有しない、持続した繋がりだった。多分いずれ、我々はレイトン・ヒューイットやアンディ・ロディックの事もよく知るようになるかも知れない。しかし今のところは、浅薄なキャラクター、暑苦しい髪をした無作法な強打者にすぎない。

アガシとサンプラスは、人生の3分の2をかけて互いを知るようになった。我々は2分の1だけ彼らを知っていた。

彼らは2人の小さな少年で、サンプラスは8歳、アガシは9歳か10歳で、ジュニア・サーキットにいる。そして彼らはカリフォルニア州ノースリッジのコートで、初めて対戦しようとしている。アガシは、もし信じられるなら、何年も後にサンプラスは「僕のあごの辺りまでしかなかった」と思い出すように、サンプラスよりも大きかった。しかしアガシはまだ本物のグラウンドストロークを身につけておらず、サンプラスは振り返って「彼はすべてがトリックショットだった」と語る。そしてまた、サンプラスにはビッグサーブがなく、両手打ちのバックハンドを持つチビのベースラインでの粘り屋である。

彼らほど違う2人はいなかった。そして彼らがこの時点から物事に取り組む姿勢についても、同じ事が言えるだろう。サンプラスは伝統を重んじ、偉人に学び、純粋な古典主義に到達する。アガシは安っぽい虚構の産物となり、その後に芸術家へと成熟する。

最初の対戦でどちらが勝ったのか、2人とも覚えていない。

我々は彼らのいないテニス界を思い出す、あるいは想像する事ができない。