1988年7月13日号

草原の輝き

文:S.L. Price

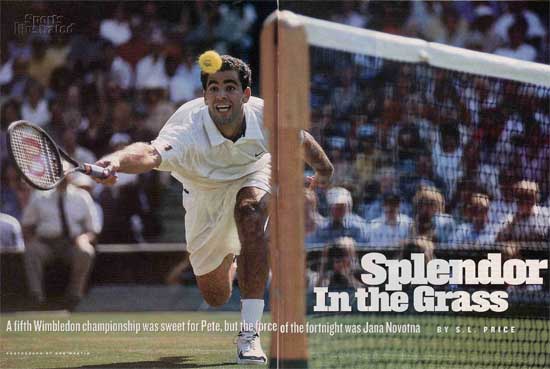

5回目のウインブルドン優勝は、ピートにとって快いものだった。

しかし、この2週間の主役はヤナ・ノボトナであった

今回、彼女はクールだった。過去5年間、彼女はプレッシャーに屈服する象徴的存在だった。自己崩壊と敗北のありふれたイメージ、不可能な命題への安易な回答であった。かいつまんで言うと、1993年のウインブルドン決勝戦で、ヤナ・ノボトナは大幅なリードを台なしにし、さらには公爵夫人にすがって泣き崩れ、表彰セレモニーをぶち壊しにしたのだ。

しかし今年は、皆がそれに便乗した。彼女を笑いものにしたり、精神力に疑問を呈したり、びびり屋と呼んだ大物たちが。2年ぶりのセンターコートで勝利した後、シュテフィ・グラフは泣き、 それからナターシャ・ズベレワに敗れて喉を詰まらせた。

だが、ノボトナはそうではなかった。今回は。うろたえる1位のマルチナ・ヒンギスを準決勝で破り、昨年のウインブルドン決勝での敗北をリベンジした時にも泣き崩れなかった。ハラハラするような決勝戦でナタリー・トージアを6-4、7-6のストレートで下し、12年におよぶグランドスラムでの欲求不満を終わらせた時も。あの時と同じケント公夫人が、表彰式でノボトナの両手を握り、「あなたをとても誇りに思いますよ」と言ってくれた時でさえ。

一瞬、ノボトナはそうなりかかった。トージアをパスする勝利のフォアハンドを放ち、どよめく群衆が見守る中、「イエス、イエス」と言いながら座り込んで、震える唇を手で覆った時に。しかし、彼女は一度も涙を見せなかった。「理由がなかったもの」一夜明けて、29歳のノボトナは言った。「究極の幸せと喜びだったわ」

喜び? ノボトナがそんな風に感激できるとは、誰が思っただろう? 何十年間も、ウインブルドンは悲嘆に満ちたグランドスラムであった。ケン・ローズウォール、イワン・レンドル、マッツ・ビランデル、ハナ・マンドリコワ、モニカ・セレシュ、そしてイギリス人男子が62年間、槍を折り、空しく引き返した城であった。

それ以来、彼女の巡礼の旅は痛ましかった。毎年、大会の前日に、ノボトナは8年間のコーチ・仲間であるマンドリコワと共に、センターコートへ向かった。そして残酷な芝生に語りかけた。「こんにちは、戻ってこられて嬉しいわ。どうぞ私によくしてね」と。

そして4年の間毎年、たれ込めた雲の下でノボトナはプレーし、試合に敗れた。新聞は芝での彼女の技能を称賛し、グラフとの試合を再放送した。ファンは彼女に同情し、いつ彼女が緊張であがるだろうかと考えた。

昨年、彼女はヒンギスとの決勝戦で第1セットを取り、そして負けた。その時ノボトナは腹筋を痛めていたし、年末には2位まで上がったのだが、彼女への舌打ちは続いた。彼女は負けると思われていた。質問されればされるほど、彼女はそれを否定した。

93年の決勝後、自分はあがったりしなかったとマンドリコワに語った。誰に訊かれても、自分はもうその敗戦を乗り越えたと語った。土曜日に優勝するまで、彼女はそれを信じてさえいた。「本当にホッとしている。とても良い気分だわ」ノボトナは言った。「勝つ前に、なんのプレッシャーも感じなかった。これまで成し遂げてきた事を、心地よく感じていたわ。けれども、私がついにそれを成した今、重荷は消えている。自分では意識していなくても、私の肩には重荷があったのね」

今や、もっと多くのグランドスラム大会で優勝するつもりだとノボトナは語った。ウインブルドンにはそういう作用がある。深い敬意を払う人々にとり、ダークグリーンの領域はキャリアを再充電するパワーがあるのだ。ピート・サンプラスに尋ねてごらん。26歳のウインブルドン・ディフェンディング・チャンピオンは何カ月間も、モチベーションと技量に関するさらに無遠慮な質問をかわしていた。

リチャード・クライチェクは、サンプラスはツアー10位の選手みたいなプレーをしていると言い、論議の端緒を開いた。

しかし黒い鉄の門をくぐると、すべてが変化した。ドローには12位のティム・ヘンマンより高いシードの敵は残らなかった。サンプラスにとって完璧な強壮剤だった。そして彼はそれをがぶ飲みした。サンプラスは自分のはかり知れない予備の力を誇りにしているが、外見はそう見えなくても勝利を必要としていたのだ。

彼は決勝までの道のりで、1セットしか落とさなかった。そしてプレーのレベルを上げるにつれて、気持ちの激しさを増していった。―――グラウンドストロークで唸り、ジャッジに抗議し、拳を握りしめ、叫んだ。ヘンマンとの準決勝には4セットで勝利したが、サンプラスは観客にラケットを放り投げ、ジャンピング・スマッシュの後にはヘンマンを睨めつけた。たいていの選手にとってはありふれた振る舞いだが、サンプラスの場合は、ピカデリー・サーカスでの裸踊りにも等しい。

「僕はキャリアであらゆる挑戦を乗り切ってきたように感じている。アンドレとのライバル関係、ボリス・ベッカー、(ミハイル)シュティッヒ、(ステファン)エドバーグ、(ジム)クーリエ、(マイケル)チャンとの対戦などだ。こういう相手と対戦するのに、モチベーションの問題なんてないよ。僕たちの間には歴史があるからね」サンプラスは言った。

しかし新たなモチベーションをもってしても、サンプラスはこれほど驚きながらグランドスラム大会の決勝に進出した事はなかった。それは、なじみの選手がいないという事実にも起因していた。

1996年にウインブルドンで優勝し、その過程でサンプラスを倒したクライチェクもいなかった。芝では、サンプラスは彼を、ビッグサーブを持つクロアチアの宇宙人、ゴラン・イワニセビッチよりも恐れているのだ。

サンプラスがグランドスラムの決勝で10勝2敗の戦績を誇ろうが、イワニセビッチが25位まで転落しようが関係ない。遠方のラジオ放送が突然やかましく、そしてハッキリ聞こえてくるように、イワニセビッチのゲームはウインブルドンのどこからともなく現れた。

彼はクライチェク、トッド・マーチン、ヤン・シーメリンク、アンドレイ・メドベデフを下し、ワールドカップでのクロアチアの成功に大喜びしていた。優勝は彼とチーム両方のためか? 「国じゅうが今年の残りは、酔っぱらってるだろうね」イワニセビッチが言った。「俺を含めて」

2度ウインブルドン決勝では敗れており、イワニセビッチは燃えていた。エースに継ぐエースを放ち、サンプラスの常になく不安定なサーブをバックハンドで叩き、彼は第1セットを取った。すんでの所で第2セットを失ったが、その後もくじけなかった。サンプラスは第4セットの半ばまで落ち着いていたが、再びイワニセビッチは勢いを増した。4つの素晴らしいランニング・パスで彼をブレークした。

サンプラスは言った。「僕は負ける事を途方もなく恐れている。それが僕を突き動かすんだ」

それからイワニセビッチは機能停止した。サンプラスは3-2アップの第6ゲームで簡単に彼をブレークした。そのまま持ちこたえ、サービスゲームで試合を締めくくると思われたが、ラブゲームで彼をもう一度ブレークして、気付いた時には6-7、7-6、6-4、3-6、6-2で勝利し、5回目のウインブルドン、11回目のグランドスラム・タイトルを獲得していた。

その後、サンプラスはコートサイドに座って、タオルに顔をうずめた。そして顔を上げた時、今や自分が歴史上ボルグとレーバー―――子供の頃から心酔していた男たち―――と並んでいる事に胸を打たれたのだ。

しっくりこなかった。まだ対戦相手に心苦しく感じていたし、サービスゲームで終えたかったと考えていた。記者会見の席上、サンプラスは歴史について、ロイ・エマーソンが持つ12のグランドスラム男子記録と並ぶまであと1勝となった事について、質問され続けた。質問は彼を当惑させた。

サンプラスは後に語った。「すべてが物悲しい気分だった。途方に暮れていた。僕が5回もこれを勝ち取ったなんて。ボルグの記録が破られるなんて、考えてもみなかった。いつも耳にしていた、ボルグの5ウインブルドンと。僕にはただただ途方もないものだった。自分がそれをするなんて、思いもよらないよ。子供の頃、僕は上手だと言われたけど、こんな事を予期してなんかいなかった。ただ起こったんだ」

「僕は自分の話をしたいとは思わない。敬意だけでいい。レストランへ行って「ああ、僕は史上最高の選手だ」なんて言う必要を感じないよ。皮肉な事だが、ある意味では、自分の成した事に居心地がよくないんだ」

メジャーで優勝するには、巧妙な角度でオープンコートに攻撃する以上のものがあると、サンプラスは常に知っていた。それはゲームにおける他の要素―――雨による遅延、より小さい大会での過ごし方、敗戦後の空しさなど―――に、どうやって対処するかである。ノボトナはつらい方法でこれを学んだ。しかしグラフ戦での挫折や私的な試練(昨年のウインブルドン開幕2日前、彼女の父親フランクは庭で事故に遭い、足が滅茶苦茶になってつま先を失い、リハビリに何カ月もかかった)により、彼女は元気にならざるを得なかった。

1位になるには底知れない強さが必要だと納得するや、「コートではただもうハッピーでいるのよ」と、ノボトナは元ダブルス・パートナーであるダベンポートに語った。ダベンポートは言う。「劣勢の時、私はいつも『最低』って感じだった。でも彼女は『良い面を見ましょう。まだ負けた訳じゃないわ』って。彼女は本当に変わったわ」

ヒンギスは準決勝でノボトナに対して3-0リードとしたが、ラケットをネットに投げつけ、6-4、6-4で敗れた。オーストラリアン・オープンで優勝して以降、ヒンギスは2度のスラム大会で準決勝敗退となり、危うげだ。

「1位のレベルを維持するには、彼女はもう1段階アップする必要がある―――もっと上達するとか、もっとネットに出るとか」ノボトナは言った。「彼女はそれをしなければならないわ。私たちはみんな彼女に襲いかかるのだから」

最も落胆する例は、16歳のセレナ・ウィリアムズが見せたものかも知れない。彼女は芝でバージニア・ルアノ・パスカルに易々と勝ちそうだったが、7-5、4-1としたところで怪我により3回戦を途中棄権した。ウィリアムズは試合中に転倒し、トレーナーを呼んだ。しかし―――足を引きずってなどいなかった―――サービスゲームをし終えて最後のゲームを取ったのだ。そして翌日は混合ダブルスにも出場したのだ。

実際、彼女とパートナーのマックス・ミルニーは、そのまま混合ダブルスのタイトルを獲得した。どんな選手でも、これはお祖末であった。自分たちは1位になるために戦っていると常に主張する姉妹の片割れとしては、殊に情けなかった。

「多分3年もしたら分かるでしょう。そして彼女たちは振り返り、言うでしょうね。『今回、ウインブルドンで優勝するつもりよ』なんて言うとは、愚かだったわ、と。それがどれほど難しいか、彼女たちは分かってない。若くて傲慢だわ。彼女たちに足りないのは敬意で、それは望ましくないわ」

彼女以上に分かっている者がいるだろうか? 1993年以降、マンドリコワはノボトナが「もっと強く、強く、強く」なり、グラフへの敗戦から学び、彼女に対する世界の見方に決して屈しない姿を見守ってきたのだ。

「つまりこういう事よ。自分自身に頼らなければならない、自分が何者なのか、自分はどれほど優れているのかを知らなければならない」ノボトナは言った。「私はもう、そういう事に悩まされないの」

その代わりに、ノボトナは人生を懸けた試合をこのウインブルドンにとっておき、ヒンギスに迫った。その時がやってくると、準決勝でノボトナは完璧なプレーをした。タッチボレー、厄介なグラウンドストローク、息もつかせぬゲームプランでヒンギスを苦しめたのだ。声援が止みだすと、彼女はネットに歩み寄り、昨年の決勝の借りは返したとヒンギスに話した。

後に、ヒンギスが何か素敵な事を言っていたとノボトナは聞いた。「そういう事を、1位の選手から初めて聞いたわ。『ヤナは偉大なチャンピオンだわ』と」とノボトナは言った。語るうちに、彼女の顔は紅潮してきた。

しかし全ての前に、もう1つやるべき仕事があった。それはヒンギスが最終ポイントをネットにかけた直後の事だった。ノボトナはボックス席を振り返り、「求めすぎた」ために2度のウインブルドン決勝で負けたマンドリコワと、ここで一度の決勝戦に敗れたベティー・ストーブの姿を見た。ノボトナは跪き、そしてコートに右手を置いた。

彼女は決勝に進む事になっていた。そして今回、彼女はそれに勝つ事になっていたのだ。ノボトナは頭を垂れた。ありがとう、と親切な芝生に言った。私によくしてくれて、ありがとう。

タイトルの原題は「Splendor In the Grass」

名匠エリア・カザン監督、ウォーレン・ビーティ、ナタリー・ウッド主演で1961年に公開された映画のタイトルを使っていたのですね。という訳で、こちらも邦題をそのまま頂きました。