●本サイトの別ページ所載「キンカチャ」もご覧下さい。

1960年に大阪市大の理学部付属植物園(交野市私市)へ転勤して数年後、ちょうど文化大革命のころだったが、同僚の立花吉茂さん(故人)から中国で金色の花を付けるツバキ・金花茶が見つかったと聞いた。「金色のツバキ」がどんなものか想像もつかなかったが、そんな目立つ樹木が20世紀も半ばを過ぎて発見されたと聞くと、中国という国の底の深さを垣間見た気がした。

わたしが服部緑地の都市緑化植物園温室で初めてキンカチャを見たのは2002年1月だったが、見慣れたツバキやサザンカとは異なり、やや小形で黄色い花の花弁は分厚く、「金花」の名にふさわしい光沢と透明感があり、また、やや大きい楕円形の葉の葉脈は表面で深くぼみ、ずっと以前、私市で見たトウツバキに似ていると思った。この個体はすでに樹高2m以上あり、何年も前からここにあったはずだが、うかつにもその存在を知らなかった。

1960年に発見され、65年に日本へ導入されたこのキンカチャにはCamellia crysanthaの学名が与えられたが、これを契機に、ベトナム戦争などによる中断をはさみながらも黄花ツバキの探索が盛んに行われ、中国・広西チワン族自治区やベトナム北部の標高200~500mの限られた地域から次々と新しい種が報告され、金花茶節というグループが新設された。これらのうち何種類かは日本にも導入され、大阪・京都の植物園などでも4~5種が栽培されている(注1)。

原産地が中国南部やベトナムで、植物界のパンダと称されるほど珍貴な木ということもあってかほとんどが温室栽培されるが、長居植物園ではツバキ園の一角に高さ2m程のキンカチャ3本が地植えされ、毎年4月初めに花を咲かせている。 またごく最近(2020年2月)、阿弥陀池で知られる大阪市西区・和光寺の境内に、高さ約3m、根元幹直径10㎝の樹勢のよいキンカチャ(平成以前に植栽)があり、多くの花蕾を付けているのを確認した(注2)。

ベトナムや中国のさまざまな大学や研究所が金花茶類の花や葉を分析して多くのミネラル類やビタミン類が含まれることを確認し、これを根拠に乾燥した花や葉を茶として長く飲用すれば種々の人体機能を調節し、組織を若返らせるなどと喧伝した結果、健康茶としての需要が非常に高まり、原材料として開花前の花蕾が高値で取引され、現地民の貧困緩和に貢献した(注3)。そのため、挿し木や接ぎ木による繁殖が盛んに行われる一方で、自然保護区を含めた山地に自生する金花茶類の成木や幼木のほとんど全てが掘り取られて現地住民の庭に移植され、その結果、自生地での実生繁殖の機会が激減し、国際自然保護連合から絶滅危惧種に指定されるなど野生存続の危機が懸念されているという。

************

(注1)

大阪、京都の公園や植物園が保有するキンカチャ類(種名・学名などは各個体に付されたラベルによる)

Camellia chrisantha キンカチャ(金花茶)

大阪府都市緑化植物園(豊中市)、長居植物園(大阪市住吉区:屋外)、咲くやこの花館(大阪市鶴見区)、京都府立植物園(京都市)

Camellia cucphuongensis

京都府立植物園

Camellia impressinervis オウミャクキンカチャ(凹脈金花茶)

咲くやこの花館

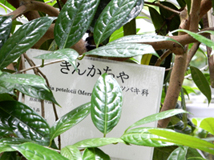

Camellia petelotii きんかちゃ

花明山植物園(亀岡市)

Camellia pingguoensis ヘイカキンカチャ(平果金花茶)

咲くやこの花館(筆者未実見:Web上に写真あり/*補遺1)

写真:左から「C. cucphuongensis (京都府立植物園 2020.2.15)」 「凹脈金花茶(咲くやこの花館 2020.2.18)」「C. petelotii(花明山植物園 2016.7.27)」

咲くやこの花館から平果金花茶が開花し展示中との連絡を受け、実見した。高さ50~60cmの鉢植え小標本で、径1.5~2cmの花は4輪開花中だった(写真:2020.12.25)。

(注2)

お寺の老婦人にお聞きしたところでは、「入手した正確な年月は記憶していないが平成に入る以前で、当初は30cm程度の鉢植えであったが、その後、現在の場所に地植えした。この場所が気に入ったのか、特に灌水や施肥などの世話もせず放置しているが、毎年、彼岸ごろから開花し、わずかだが、実もつける」とのことであった。

その後、開花と幼果の着果を確認したが、今後、これらの果実のうちいくつぐらいが成熟段階に達するかを注目したい(2020.5.7)。

写真:和光寺のキンカチャの開花(左:2020.3.30)と幼果の着果(右;2020.5.7)

(注3)

例えば、中国の企業間取引サイトAlibaba.com で「金花茶」を検索すると、乾花1kg当たり約100~1000 US$のさまざまな価格帯で取引されていることがうかがえる。

●本稿は(公・社)大阪自然環境保全協会・機関誌「都市と自然」No.519(2020年4・5月号)への投稿記事の写真を差し替え、文章を多少手直しした上、紙幅の関係で記事に盛り込めなかった写真や情報を補注の形で追記したものである(2020.5.7/12.25)。