前の日へ トップへ戻る 次の日へ

JR新駅西側の用地取得はいざとなれば土地収用法に基づく“強権発動”もありですって?

(2006年2月1日 水曜日)

-

昨年末の「島本町JR新駅設置連絡調整会議幹事会」(大阪府建築都市部・土木部・教育委員会・総務部及び茨木土木事務所、島本町町長公室・総務部・教育委員会・都市環境部のそれぞれ実務者で構成)の要点録が本日情報公開された文書で明らかになりました。幹事会は12月議会が終了してから3日後に行われていますから、そこで話された内容が先行した議会で明らかにされなくても文句を言うつもりはありません。

さて、要点録には何が書かれていたのでしょうか?JR西側の用地買収に係る交渉の難航については一部地権者の協力が得られない状況を、何度もこの日記でお知らせしていますが、今後の協力の見込みもきわめて薄いと判断した町は、ついに「土地収用法に基く事業認可を取得し土地収用裁決の手続きを進めていく予定」を明らかにしました。つまり「引き続き地権者の協力を得られるように、交渉に最大の努力を払う」けれど、最後には土地収用法をかけると言っているのです。

実はこの話は11月28日の議員全員協議会で既に出されていました。しかし地権者の硬化を招く恐れが大きいため、議員全員が「土地収用法」に係る文言を凍結する申し合わせをしました。ですから続く12月議会での私の質疑もこの点を踏まえ、配慮をした発言をしたつもりです。正直今回の文書を見て驚きました。私は担当課長に「土地収用法による西側の土地取得の可能性ありと公にしてもいいのですか?」と確かめました。「いいですよ」とアッケラカンとした返事が返ってきました。交渉が努力の限界を超えたのかもしれませんが、本当にこれでいいのかな?と交渉の経過は全く明らかにされない中で、私は心配しています。

-

* 土地収用法

-

憲法第29条には第1項「財産権は、これを侵してはならない」第2項「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」の3項があります。これらの規定を受けて、起業者(島本町)が法の手続きを取ることにより、適正な補償をした上で、土地を取得する事が出来る土地収用制度が定められています。島本町は国土交通大臣、府知事の事業認定を受けた後、土地収用委員会に対して裁決の申請を行います。実際の手続きとしては、事業認定に基づいて任意買収交渉を行いますが、その交渉が不調に終わった場合に収用裁決の申請を行い、収用委員会での双方の意見陳述を経て裁決が下されます。もしここで、収用が裁決された場合は、収用裁決に基づいて本人の自主的な移転、それが不可能な場合、代執行という手順を踏むことになります

-

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

40年ぶりの見直しを生かせず、都市計画道路はそのまま計画存続だって!?

(2006年2月2日 木曜日)

-

今日は午後から都市計画審議会(都計審)の委員として会議に出席します。本日の議題は北部大阪都市計画下水道の変更と都市計画道路(都計道路)2議案の計3案件です。下水道計画については、昨年の線引き見直しによる桜井・高浜地域の市街化区域編入に伴う計画変更で、いわば形だけの案件です。問題は都計道路の計画変更にあります。

島本町内には都計道路が7路線あります。そのうち京都神戸線(国道171号線)と水無瀬鶴ヶ池線(R171から府道に入り高架に乗って役場前から若山台に到る)は事業が完了しています。また府道桜井駅跡線は現在JR新駅のアクセス道路として駅東広場を含めた事業に着手しています。問題は残る4路線です。うち2路線の島本中央線と清水木半坂線は大阪府が都市計画決定をします。天薬藤之木線と西野々小田線は島本町に決定権があります。路線の名称を言っても殆どの皆さんには判らないと思います。なんせ“幻”の道路なのですから。

島本中央線はほぼ今の西京高槻線にそった路線です。ユニライフC棟辺りから緑地公園の北側に沿ってR171にアクセスします。あとの3路線は町内を東西に結ぶ道路で、水無瀬川に沿って東大寺から広瀬に入りR171に繋がるのが清水木半坂線です。天薬藤之木線は広瀬5�・4丁目を横断して中央線とR171を結んでいます。残る西野々小田線は青葉2丁目・水無瀬2丁目の住宅地を貫き中央線とR171に達しています。これらの存続理由は「見直し検討報告書」によると「広域緊急避難道路に直接連絡している」からとなっています。しかしこの計画道路に到るまでに存在する細街路を何とか整備しなくては、結局自宅の玄関から目指す道路に行き着けない現状である事を認識しておかなければなりません。

これらの道路は何れも1960年代に計画決定されましたが、40数年の間に計画予定地には住宅が密集したりして、まったくと言っていいほど実現不可能な状態になっています。大阪府が自らの計画を「陳腐化している可能性がある道路の見直し」と、およそ行政が使うことの無い「陳腐」との文言で提起していることなんて、今までに聞いたことがありません。それほど放って置いて、現状との乖離が生じているということです。当町が決定できる2路線も全く同様、「陳腐」な都計道路であるのではないかと私は思っています。

しかしいくら「陳腐」な計画でも、計画道路がかぶっている地域住民の意思が存続を示しているならば、百歩譲って頷けない事もありません。ところが今回の見直しに当って、住民は全くの蚊帳の外でした。担当職員の弁は「廃止については住民間で利害が対立する恐れがあるので」「これからは10年ごとに見直しますし・・・」です。と言うことは、つまるところ“ややこしい事は先送り”なのです。廃止となれば、住民への説明・公聴会・都計審・議会等々大変な仕事だからでしょう。

それにしても町決定の2路線については報告書に「事業の推進は難しい」と示されていることからも、今回は見直しの絶好の機会であったのです。現に高槻市等においては、検討が間に合わず結論を出していない路線もあると聞きます。私は町決定の2路線についての存続には「反対」を、府決定の2路線については府都計審での論議を深めてもらう為にも「保留」との表決をしました。

最後に一言苦言を呈しておきました。本審議会への資料提供不足(見直し検討報告書くらいは出しなさい)と住民への情報不足についてです。今回の議案について2週間の縦覧期間が設けられましたが、広報紙にもホームページにも掲載せず、役場前の掲示板(ガラス戸の中)に示したのみでした。たった一人の閲覧者が私であったとすれば、やっぱり誰も見ていないのです。それは知らなかったから閲覧できなかったのです。

また敢えて言いはしませんでしたが、諮問だけしてそそくさと退席した町長(町長もまだ新米なんだから審議の中身は聞いておかなくちゃ)・助役の欠席等をみても、今回はお茶を濁されたような気がしてなりません。都計道路が「50年・100年の計画」と言うなら、やはりトップの意思を確認されることを見越して、自ら出席すべき会議と判断して当然ではなかったかと残念に思っています。

なお審議会委員の報酬について、受取り拒否の事務手続きをしておいた事は言うまでもありません。私は議会選出の委員として都計審に出ている訳ですから、出席は議員の公務と解しています。公務に係る報酬は議員報酬以外にはありません。従って審議会委員の報酬は受け取っていません。また、行政改革の中でも「議員の審議会等への出席に対する報酬の見直し」が挙げられており、議員が出来る行革の一環として、先ずは私だけでもと実行しているのです。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

やまぶき園の指定管理者は四天王寺福祉事業団に、男女共同参画推進条例も全員賛成で可決

(2006年2月3日 金曜日)

-

臨時議会が開かれました。1月23日の日記でもお知らせした案件が上程されました。1つは4月1日から、知的障害者通所授産施設町立やまぶき園の管理運営を当初から10年以上に渡り委託を受けていた四天王寺福祉事業団に指定する議案です。原則として示される「公募を行う」が飛ばされたのは残念でしたが、まあ予想されていた事です。今回の場合は日々の運営や通所者の処遇について劇的な変化が生じる事は無いと思われます。事業団の職員体制も継続されるようで、お互いなじみの安定した日々が園の中で展開されていくだろうと思います。

多分このことが本人や、特に保護者が求めるところであろうと、私は長い付き合いの中で感じてきました。ただ親の願いが子どもの自立を妨げている側面もあるわけですから、悩み抜いて私が出した結論は議案には賛成します。しかし事業団には指定管理者として、これまで以上通所者の就労・自立に向けての運営に力を注ぐことを求めました。無制限の年限引き延ばしや経営上の定員増については、安易に行わないチェックが行政にも議会にも課せられていることを認識し、障がいをもつ人がやまぶき園以後の居場所を選択できる多様な事業の展開を求める意見を付しました。

私たちはやまぶき園は障がいをもつ人がその人らしく地域で生きていくための就労支援・自立支援を行う通過施設である事をたえず踏まえていなければなりません。安定のみを願う気持ちが通所授産施設の目的を歪めるものであってはなりません。島本町と事業団は知的障がい者施策の押し付け合いをするのではなく、本制度によってより役割分担の明確化が図られ、それぞれの責任を一層果していける新しい一歩とすべきだと思います。

一方理想論(往々にして建前論)としての直営リターン論があります。共産党は議案に反対したのですが、それなら選択肢は直営しかない訳です。しかし本気で町職員による体制でやっていくのが理想だと思っているのかなー?と少々疑問に思いました。

今ひとつの議案はやっと議会を通った男女共同参画推進条例です。この条例の制定過程についてはこれまでにも日記に書いてきていますので繰り返しませんが、なかなかの産みの苦しみがあって、今議会で全員賛成で可決したことにしみじみとした感慨を覚えます。議員各人にとっても行政の職員にとっても、深い意識の掘り起こしができて、それゆえ異なる意見を排除することなく、耳を傾けるゆとりが全員に浸透したのではないかしらと思います。一人ひとりが自らが持っている性を超えて条例に対峙した結果が、他自治体を越えた内容をも伴い誇らしく思います。今までに味わった事のない、温かく優しい余韻を感じた採決結果となりました。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

山崎保育園に対し町長の改善通知が出されています

(2006年2月4日 土曜日)

-

山崎保育園の保育士配置については、町の配置基準に準じ国基準を超える補助を行ってきました。しかしクラス担任の固定化等が行われておらず、議会においても大きな問題となりました。島本町も明文化に基づく配置を求めていなかった事務上の瑕疵があり、補助金の返還には到りませんでした。しかし補助金交付要綱の改正により、2006年度より時間勤務保育士の通常保育時間における一部時間帯勤務は不可としました。つまり、クラス担任が日替わり或いは時間替わりで保育に当る事が出来なくなります。まあ此処までは既に私の日記でもお知らせ済みですが、これももはや古い情報になってしまいました。

しかし昨年末には、またもや改善すべき事項が新たに発生しています。民間保育所経営のやりくりを通り越して、町の補助金交付要綱等に明らかに反している実態がわかりました。児童課は仕事納めの2日前に、規則に基づき山崎保育園への立入検査を行いました。その結果判ったのが

-

-

朝夕の通園バスに地域子育て支援センターの職員1名が添乗員となっていた(センター事業は専任として固定され他の業務の兼務はできない)

-

-

地域子育て支援センターの主な利用者である0〜3歳児の保育に、4〜5歳児にしか係っていない幼稚園教諭が担当している(法令違反ではないが事業の展開に支障になる可能性がある)

-

-

3歳児の障害児担当者が無資格保育士であった(有資格保育士の配置が必要)

-

-

保育士の給与に大きい格差が生じている(新正職保育士の給与額が数年を経た非常勤の無資格保育士に比べ著しく低い)等の事項です。

-

これら検査結果でわかった改善点は児童課長より口頭で園長に対し行いましたが、年が明け改めて町長名にて、大阪水上隣保館の理事長宛に改善通知が出されました。私は今後も保育所運営には敏感に、また情報収集をしっかりと行い、新しい情報を皆さんにお伝えしていきたいと思っています。保育士の配置基準に端を発した山崎保育園の問題点ですが、一つの問題が解決してホッとしているようじゃ、議員の調査力はまだまだ弱いと甘く見られるのではないでしょうか?尚これらの情報は、文書処理簿から拾った情報を公開請求して得たものです。従って新しいとは言え、とれとれの情報でもありません。しかし明らかにしても、誰からも文句の出ない正々堂々の公開情報です。(別にそんなに意気がることもないですね)

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

職員の机上にメロンパンが存在する不思議

(2006年2月5日 日曜日)

-

先日の日記で役場の職員が“お客”の私に椅子を勧めない、それを見ている上司も知らん顔をしているとクレームをつけました。もっとも議員は同じ島本町で働く人間ですから、職員にしてみれば客ではないのかもしれません。しかし住民の皆さんは、まさに正真正銘の“お客さま”です。しかしそう思っていない職員がやっぱりまだ居ます。今日も住民の方からの苦情を聞きました。職員との電話のやり取りで、不快感を持ったとの訴えです。

住民の方は町有施設の貸し室について問い合せをする必要があり、役場の交換台には用件を告げて担当者に電話が回りました。担当職員は尋ねた事柄に対して「わかりません」「ちょっと決まっていないんですね」を繰り返したそうです(私が後で調べた所ちゃんと決まりはありました)。合点が行かず「あなたのお名前は?」と職員名を尋ねても答えません。信じられない!です。すでに受話器を取った時に課名と氏名は名乗っておくことが当たり前なのです。それが尋ねても答えないなんて・・・。私も話を聞いて呆れるやら驚くやら・・・。

しかし驚くのはまだ早くて、続きがありました。内心カチ〜ンときましたが、務めて冷静にその人は「答えられる上の人(上司)をお願いします」と頼みました。すると名乗らない職員が反対に、住民に名前を問うたのです。そして受話器を通して“上司(?)”が「名前聞いとけ!」と声高に指示している声が筒抜けで聞こえてきました。役場では即答できない問い合せに対しその理由を告げて、後刻連絡をする為の電話番号を尋ねる事はよくある事です(むしろそうした方がよい場合もあります)。

ただ今回の場合は明らかに住民からの問い合せを面倒・煩いと感じた事、職務に精通していない事、上司の指示が誤りである事、電話での接客マナーがなっていない事等々何重もの誤りを犯しています。住民の方が話の終わりに言われた言葉が胸に沁みました。「(役場に対して)私たちガッカリしたくないのです」。職員はこの言葉を今一度噛みしめなければならないと、私は改めて強く感じています。

さて標題の「メロンパン」と前述の訴えとに、どのような関係があるのかと言う事です。昼休みの食事時でもない執務中の時間帯に、管理職の机の上にあるメロンパンは職員の仕事に対する意識、マナーも含めての本質を象徴しているように私には映リました。書類の横に堂々と置かれたメロンパン、置いている本人は勿論周囲の上司・部下も違和感を感じない、その職場環境が問題なのです。かつて仕事中にゆで卵を、しかも立って食べていた職員を目撃した時のショックに比べればと私も思わないでもありませんが、今回のように住民の方の訴えを聞くにつけ、「たかがメロンパンでは済まされないぞ」と思うのです。

私は食べ物を一切、一瞬たりとも机の上においてはいけないと言っている訳ではありません。職場では同僚の旅行のお土産が一つずつ配られる場合もあるでしょう。ノドが痛いときにノドアメを置いている場合もあるでしょう。これらについて目くじらを立てているのではありません。何と言うか、許容の範囲が崩れて果てしなく安きに流れていくのではないかしら、そんな恐れを私はメロンパンを通して感じたのです。

役場の内部からは「考えすぎ」「食べている訳でもないのにうるさいこと言うな」の声も聞こえてきそうです。でも外から見た住民の感覚は鋭く、やがて蟻の一穴を指摘していることを決しておろそかにしてはなりません。私はこれからもずっと“メロンパンがそこにある不思議”に敏感な議員であり続けたいと思っています。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

“英語の特区事業”ってホンマに必要かなぁー?

(2006年2月6日 月曜日)

-

今日、特区事業申請に係る一連の文書が情報公開されました。正式名称は「802 構造改革特別区域研究開発学校設置事業」という長い名前です。島本町では「研究開発」の対象を英語にしたので、私は“英語の特区事業”と言っています。では特区事業として何をするのでしょうか。一つには「全小学校全学年に英語科の時間を新設」二つには「全中学校全学年の英語科の時間を年間140時間実施」があげられています。本事業のポイントは英語科がなかった小学校に、評価を伴う教科としての英語が導入される点です。

そもそもなんで英語なのか、誰がどこで決めたのか良く解かりません。確かに町長の今年度施政方針には、英語の特区事業申請を進めていくとありました。

また教育委員会では16年も前から(平成2年〜)中学校のネイティブスピーカー配置をスタートに、その後も小学校・幼稚園へと英語活動の拡大を行ってきました。そして今回の特区申請となったのですが、子どもたちは初めは英語に慣れるのは勿論、英語を話す外国の人に慣れることに精一杯といった感じでした。私は当時授業を何度か参観させてもらって、引っ込み思案の子どもたちが自らの表現力を高め、世界の国々(残念ながら英語圏のみになりますが)に興味を持つためには、とても良い事業だと感じていました。

ただ事業が小学校から幼稚園にまで広がっていくについては、何となく違和感が生じ始めました。英語が世界共通の言葉であるのかと言うと、そうとも言い切れないし、でも確かに英語が駆使できると便利そうです。(「そう」としか言えない私ですが・・・)しかし小学校教育の中では英語に比重をかけるより先に、もっと大事なことがありそうに思うのですが、どうでしょうか?

先日幼稚園の子どもとゲームをしている時、カードをめくるとスイカの絵がでました。私が「あっスイカ」と言うと「違うでおばちゃん、ウオーターメロンって言うねんで」と訂正されてしまいました。「そうやね」と返しながら「う〜ん」と思わず考え込んでしまった私でした。

特区事業は国からの補助はありません。新年度予算要求書によると町単費で約3,500万円が計上されており、今年度に比べ2倍強のお金が必要です。お金と子どもの教育を秤にかけるのはどうかとも思いますが、本事業は今後5年間継続します。「今まで通りでいいやんか?」とも積極的には言いにくいし・・・。いずれにしても過去16年間の成果の検証と、保護者や今はもう大人になっているかつての子どもたちに調査をしてみて欲しいと思います。

ちなみに我が家で英語が自由に操れるのは、長男のみです。“本場の人”からも誉められています。しかし小・中学校の英語の成績は決してよくありませんでした。浪人中にフラフラ外国に良く出かけていたのと、本人曰く「英語は映画で勉強した」そうです。まあ、こんな例もあると言う事で・・・。議会での教育委員会の答弁を注視したいと思います。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

3月議会案件の説明を会派で受けました

(2006年2月7日 火曜日)

-

10時からたっぷり2時間、休憩もなく走りに走った理事者の説明を受けました。3月議会は予定では2月28日から始まり、間に3常任委員会をはさんで3月の24日に終わる長い会期です。町長の施政方針に基づく新年度予算をはじめ、条例の制定・改正、補正予算・人事案件等議案が満載です。しかし今日の説明には議案の中身が示されていないものもあって、17日に発送される議案書を待たなければなりません。本日説明を受けた範囲での概要をお知らせします。

| * |

人権擁護委員の再任に妹尾節子さん・兼清澪子さん、新任に現在第一幼稚園園長の岡部弘之さんが推薦されています。

|

| * |

下水道料金の値上げを示唆しました。下水道会計において新年度は今年度予算に比べ一般会計からの繰入金を7千万円も増額しなければなりません。今後も続くこの補填をする為に値上げやむなしと言うのですが・・・。

|

| * |

7,560万円をかけて築造する公共下水道汚水管工事に変更が生じました。水道関係の支障物件が出現したからです。約650万円の増額と来年度に工期が延びます。

|

| * |

3月の補正予算は事業確定に伴う減額補正が殆どですが、一般会計で主なものを挙げると・・・。退職手当の増額7千万円。生活保護の扶助費1千百万円の増額。JR新駅関係では主に駅西側用地購入費が、地権者の同意が得られず不執行で1億1千4百万円、また駅施設建設に係るJR西日本への負担分2千4百万円等が減額です。第二小学校新校舎新築に係る2度の談合情報による工期延長で2億1千4百万円の減額等があります。

|

| * |

国民保護法に基づき新条例が制定されます。対策本部の設置条例や「国民保護協議会」条例が登場です。国民を保護するとは聞こえがいいのですが、“戦い”の準備じゃないですか?

|

| * |

障害者自立支援法に基づき、障がい程度を区分する為の審査会等を定める条例が制定されます。

|

| * |

役場の機構が変わります。町長公室が総合政策部に、水道部が上下水道部になります。現総務部の財政・財務が総合政策部に入って、現町長公室の情報公開・自治振興・広報が総務部に移ります。でも財政と企画の両方の能力に長ける部長って一体誰なんでしょう?

|

| * |

学童保育の保育時間が延長されます。現行17時30分を19時までとする為の条例改正です。

|

| * |

国民健康保険保険料の賦課限度額を51万円から53万円に引き上げます。また被保険者の代表を国保運営協議会の委員として2名加えます。

|

| * |

新年度から3年間の介護保険の保険料が上がります。現行の6段階を7段階に細分化しましたが、基準額(4段階)は年間11,760円アップの51,000円となります。また税制改正に伴う激変緩和措置がとられます。

|

午後からは議員研修がありました。講師は同志社大学の新川達郎さんで「地方公務員制度」についての講演でした。新川さんは「職員の勤務評定制度の導入は必要不可欠であろう」と述べましたが、「人事評価は視点の多元化が必要」でつまるところ「評価の制度を通して一人ひとりが幸せになれるかどうか、自己の能力・働き方を認めてもらえるのか」に繋がる制度にしていくべきとのお話しでした。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

教育委員会議を傍聴、主な案件は学童保育に係る報告事項

(2006年2月8日 水曜日)

-

3月議会で学童保育の条例改正が出てきます。1つは定員の改正です。現行条例では160名と定めていますが、実際の「運用定員」は220名まで受け入れています。学童保育室の児童実数は2001年の142名から2005年の207名と4年間で60名以上の急増をしています(但し今年の2月1日現在では187名が在籍実数となっています)。さらに新年度の応募が210名となった事により、条例上の定員そのものを60名増とする220名で改正し、実態との乖離是正を図ります。

2つ目は保育時間を延長する改正です。希望者には現行の開室時間午後5時30分までを7時までとします。延長保育は保護者のアンケートでも最も多く寄せられた声です。延長保育料は1ヶ月4日以下の利用では日額300円、5日以上12日以下では月額2,550円、13日以上では月額5,100円となります。ちなみに5時30分までの保育料は0〜7,000円で、減免措置が設けられています。又2人目以上の保育料は1人目の半額になっています(これらについては改正はありません)。

延長保育料については減額措置が設けられていませんが、減免対象となる生活保護世帯及び町民税非課税世帯の保護者こそ長時間の労働を強いられる現実をみると、やはり延長保育についても減免対応をすべきだと私は思います。それでこそ大阪府内岬町以外何処もやっていない午後7時までの延長保育が、真に生きた行政サービスになるのではないでしょうか。昨今の果敢!?な教育委員会の姿勢を見るにつけ、評価をしたいと思う一方で、きめ細かさ特に弱い立場にある人々への思いを事業展開につなげて欲しいと切に願うものです。残念ながら、教育委員からの質問は帰宅時の安全対策が出たのみでした(これはこれで非常に大事な事ではありますが)。

後は成人祭の報告案件でした。私が日記で書いたように、皆さん「新成人の誓いの言葉」を述べた中村麻美さん自身が書いた素晴らしい「言葉」に賛辞を送っていました。式典はおおむねスムースに進行しましたが、委員の一人からは司会等式典を進める新成人は前もっての練習を積んだ方が良いとのアドバイスがありました。社会教育課長からは当日のアンケート内容の報告もされましたが、「ありがとうを伝えたい人」は「親や家族」、また「親になることは大変な事」と回答した新成人が多かったことを聞いて、いつの時代も変わらない価値観があるのだと改めてホッとした想いでした。

教育委員会議が開かれる教育センターは水道庁舎に近く、帰りは水道部によって情報の公開を受けました。指定された日より1日早かったのですが、快く応じてくれ助かりました。午後からは住民福祉審議会の傍聴をしました。今日の退庁も5時を回っていました。

前の日 トップへ戻る 次の日へへ

環境保全審議会を傍聴、会長の巧みな“誘い水”で全委員発言

(2006年2月9日 木曜日)

-

午前中は住民の方々と面談の約束があり、2時間があっと言う間に過ぎました。主に幼児教育のあり方や役場に対する要望等を伺いましたが、お母さん達の知識や熱意溢れる話に時間が足りないと感じたほどでした。調査を約束して、結果如何によっては文書を出しましょうとの目途をつけて散会しました。

午後からは環境保全審議会の傍聴をします。傍聴は私一人でした。この会議は活気があります。なによりも中瀬会長の弁舌が楽しくて面白くて、委員方もつられてみなさんが雄弁になります。そして従来の行政に“おんぶに抱っこ”の住民ではない、協働の実践を呼びかける自立した住民の姿が此処かしこに伺える場になります。したがって行政にとって結構耳の痛い事もサラサラと発言できる委員が多いです。対する町職員のパワー不足が少々気になりますが、負けずに頑張って欲しいと思います。

とにかく出てきた意見が非常に多くて、とても書ききれません。今日のフリーディスカッションは、町の環境基本計画策定の基礎になる“宝の山”とも言っていいでしょう。名水百選「離宮の水」に始まって水無瀬川や溜池・用水路の水の流れ、水質を守る取り組みが多く出ました。また水を守っても土(森林保全・整備)を守らなくては効果がないこと、そしてそれらの取り組みを行政主導のボランティアのみでなく、住民・企業の活動から生み出す事が求められているとの発言が相次ぎました。

「島本方式で島本の森を守ろう」「環境を守る為の作業をする人の生命・人体を尊ぶ意識の醸成を図ろう」「環境教育に具体的なシステムを取り入れ、例えば私のCO2発生量を調べる等とか、身近な学習や試みをやってみよう」等々様々な示唆に富む意見がでました。そして「ええ街にすれば、ええ人が来て、もっとええ街になる、そんな住民の意識をつくろう」との意見に皆さん頷いたような気がしました。中瀬会長の「形式に囚われるな!ビジョンを共有しよう!チームをつくろう!一人の力では自然環境を作り上げる事は出来ない!�」のエールがあって会議は終了しました。

次回は3月30日午前9時30分から開かれます。傍聴してみませんか?

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

議会運営委員会で綾部市議会を視察

(2006年2月10日 金曜日)

-

島本町議会では長い間、議会運営等検討委員会において議会改革のあり方を話し合ってきました。全員の合意を得ること無しに事を進めないので、検討に要した時間・労力の割りには成果が上がっていません。このやり方がけしからぬのでは決してなく、むしろ私は慎重に合意を取り付けることを主張してきた側です。なぜなら多数決でサッサと決めてしまいたい議員たちは効率・合理化を謳いつつ、その実は「出来るだけ仕事したくない」が本音の議会“改悪”に流れそうだからです。

今期4年ぶりに議員に戻った私ですが、議会運営委員会と検討委員会の両方の委員になり感じたのは、改革の歩みが余りにもノンビリしているのではないかということでした。そこで私は、先ずは3月議会に生かせる事を1つでも2つでもやろう、さらには一般質問の一問一答方式導入の検討を積極的に始めていこうと提起しました。綾部市議会への調査研修はこうして実現の運びとなりました。できれば議会運営委員会のみでなく、検討委員会と合同であればもっとよかったのではないかと思いました。

綾部市・市議会のプロフィールについては此処では述べませんが、合併をしないで自立の道を歩んでいくのは島本町と合い通じる所がありそうに思いました。

「改革はこんな人が引っ張っていかなくちゃ出来ないよね」と思わせるカリスマ?議会改革特別委員長のとうとうたる説明に、何度も目からウロコの私たちでした。10年以上前から改革を繰り返し最近では1年3ヶ月間で60項目にわたる検討も行い、一問一答制を初め多くの改革を実行したその“秘密”の一端に迫りたいと思いましたが、実は改革の根底に流れていたのは、議会として極々当たり前の姿勢だったのです。それは「自律した議会」「議会の権能の発揮」「市民に解かりやすい議会」「時代に合った議会運営」への認識と実践でした。

中でも「解かりやすい議会」への努力は、一問一答制や議員同士の討論や日曜議会等の実施になって表れ市民に好評です。日曜議会のPRは議員自らがチラシを配りポスターを貼リ傍聴を呼びかけ、毎回100人を超える市民が傍聴するそうです(日曜議会は年1回ですが、最近の改革による実現ではなく既に8回目を迎える定着した取り組みです)。勿論改革は議員だけでできるものではありません。ともすれば渋りがちな市職員の意識・本気・根気を触発し定着させた故の成果が表れています。

理事者(幹部職員)との関係でいえば、しょうむない答弁を返されても礼を言って引き下がるようじゃ「質問の主導権は議員にある」(カリスマ委員長曰く)とはいえません。一問一答方式により議員も理事者も今までの3倍の努力をしていると言います。特に議員は一括質問に比べ、より一層の事前調査や研鑚が必要で、頭の中には発言の数倍以上の内容を詰めておくことが求められます。

住民にとって身近な議会、おもしろい議会、ためになる議会はこんな地道な努力で育っていくのだと納得と賞賛の調査研修でした。島本町議会が特別弱体?だと言うわけでは決してありませんが、“井の中の蛙”の認識と今後改革へのバトルを想像すると、思わず溜息をついてしまったのも事実でありました。

追 記

-

以前この日記で「綾部市議会に勉強に行きます」と書いたところ、同じメゾン水無瀬に住むAさんからメールを頂きました。前任地が綾部市であったそうでお知らせくださったのです。私のホームページを時々訪問してもらっている事もわかりうれしく思いました。そしてなんと、当日説明に同席されていた議会運営委員長から「Aさんから南部さんのことを聞いていますよ」と話し掛けられました。綾部市議会からはまだまだ学びたい事がたくさんありますが、こうして声を掛けていただいた事により綾部市への一層の親しみを感じました。“まだ見ぬAさん”に感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

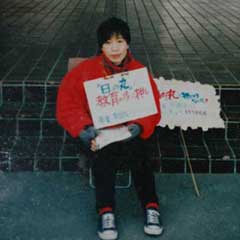

「教育の場に日の丸はいりません」と役場前で座り込みをしていた18年前の私

(2006年2月11日 土曜日)

-

ボチボチ3月議会に向けて、資料の整理をしておかなければならないのですが、なかなか捗りません。土・日を利用してと今日も書類をひっくり返し始めましたが、引き出しの中に1枚の写真を見つけました。1988年3月11日の日付があリます。役場の庁舎前で座り込みをしている写真です。首から画用紙のゼッケンをぶら下げ、傍らにはプラカードを置いています。いずれにも「日の丸を教育の場に押し付けないで・・・」と書いています。

この頃から学校の式典に日の丸導入の指導が強くなってきました。失礼ながら現在と隔世の感がある政党や教職員組合の反対運動もありましたが、私はただひたすら2人の子どもの保護者として“子どもに押し付けないで!”と感じていました。私は1985年頃から手探りながら子どもたちと共に、先の戦争のことを学び始めていました。広島・長崎の原爆被爆者の人たち、大阪大空襲で生き残った人、中国や南の島で加害者になってしまった兵士の人々、戦争の語り部たちは声高に語るのではなく拳を振り上げるでもなく、私と子どもたちに日の丸と戦争の意味を語ってくれました(ちなみに開館時のピース大阪は彼ら彼女らの意思によって、当時何処にも例を見ない加害の事実や日の丸の影響が示されたのです)。

何よりも教育の場で子どもたちに与えられた日の丸と、その旗に象徴される束縛は逃れられない悲劇を生んでいったと言う彼らの話は私にも子どもにも伝わったのでした。次男の小学校卒業から中学校の入学式にかけて、私は何とかして親の気持ちを伝えたかった。考えつく限りのこと、ビラを配ったり校長先生と話したり、勉強会をしたりしました。しかし当初私には教育委員会の存在はよく見えなかったのですが、校長先生を指導しているのは教育委員会であり、その教育委員会への圧力にもなるのが議会の存在だとやがて気付いたのです。

そこで冒頭の写真が示す抗議のデモンストレーションになるわけです。毎朝役場の前まで来て夕方まで座り込みを続けていました。丁度3月議会の只中で、私のそばを議員たちが通り抜けていきました。共産党も当時は社会党の議員も黙って無視していきました。罵声を浴びせていく保守の議員もいました。庁舎の窓からは鈴なりの職員が冷ややかに見下ろしていました。辛いとも悲しいとも思いませんでしたが、寂しいと思いました。正面から論戦を挑んでくる人もなく、抗議をする人もなく、勿論支援を表明する人もありませんでした。

この1年後私は町議会議員になりました。上位7番目の当選でした。見てみぬ振りをする人を恨めしく思ったこともありましたが、実はたくさんの人が私を見ていてくれていたと気付いた選挙でした。私もそんな人たちの一員にならなければいけない、そんな人たちに役立つ議員にならなければいけないと思いました。今再び与えられた議員の仕事の原点を、1枚の写真に教えられたような気がしました。(それにしてもこの写真誰がとってくれたのでしょうか?)

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

“去年の今日”もノンビリしていたみたいです

(2006年2月12日 日曜日)

-

選挙を2ヵ月後に控えた“去年の今日”の日記にはさぞ忙しくしている様子が書かれていると思いきや、ぜんぜん違っていました。前後の日記を見ても「一緒に選挙してもいいよという人、この指と〜まれ!」とスタッフ募集をしているノンビリさです。午後には澤嶋・平野議員合同の議会報告会に参加しています。

そういえばこの頃は議員の数を2名減らすかどうかで議会が大きく揺れていた時で、結果的には18名が16名になりました。私は一住民として議員数の削減は賛成でしたから良かった訳ですが、平野さんと澤嶋さんが明暗を分ける選挙結果になるとは思いもしませんでした。しかも削減に賛成した澤嶋さんが、その波を被るとは思いもよらず、本当に辛い結果になってしまいました。

私の願いは長い間一緒に活動してきた3人(平野・澤嶋・南部)が市民派議員として、お互いを尊重しながら議会の中で存分に活動することでした。そしていつか3人が4人の輪になる・・・そんな夢が今期の選挙(昨年4月)からスタートするかもしれないと思っていたのです。今は、兎にも角にも3年後の澤嶋さんの再チャレンジを期待して、私はこの夢の実現に向って歩みたいと1年前の資料を手にして改めて思ったことでした。アレコレいろんなことを考えていると書類の山は一向に小さくならず、またしても1日が過ぎ去っていきました。

午後生協に買い物に行きがてら、1年先送りの開業となったJR新駅東側の工事の様子を見に行きました。工事が遅れた大きな要因の1つである駅西側地権者の方々に対する町の働きかけが全く明らかでない中、住民の皆さんに工事の遅れを理解して頂く事はなかなか困難です。さらには近隣住民を初め第一幼稚園に通園する園児に対して、通行上の危険や騒音等環境面で生じる様々な弊害は、工事期間をとってみても確実に2倍の長きに渡ることとなり、これから益々大きくなってくるのではないかと懸念しています。

-

| 新駅東広場北側(町施工) |

|

| 駅舎工事予定地(JR西日本施工) |

|

| 軌道が5m接近する青葉ハイツ側 |

|

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

障害者自立支援法(支援法と略します)の説明会に参加

(2006年2月13日 月曜日)

-

障がい当事者をはじめ国民の多くから悪法だと反対の声が大きかった支援法ですが、いよいよ4月の新年度から施行されます。今日の説明会は80人の参加者で会場は一杯になり、関心の高さが伺えました。障がい種別によるサービスの一元化が図られるため、身体・知的・精神障がいを持つ当事者・保護者・施設関係者等が集まり、それぞれの立場でサービスの行方を知りたいという気持ちが溢れていました。

説明の職員はわかりやすい言葉で丁寧に説明をしてくれたと思います。しかし聴いている方は自分のサービスがどう変化して費用負担がどのくらい増えるのか、我こととして知りたいわけですから、説明不足の印象をもつ人も多く「よう解からんかった」との感想は私にも届きました。幸い担当課は「いつでも相談に応じます」と呼びかけていますので、ドンドン保健福祉課の窓口を活用して欲しいと思います。

しかし何を聴いてよいのかが解からない、どう聴いてよいのか解からない,返ってくる職員の言葉が解からない・・・という障がい者が大半です。制度が変わる時いつも障がい当事者は蚊帳の外です。「自立」って自分が納得して決めることが最初の一歩なのに、そのことが保障されていないこの法律は、もうそれだけでも欠陥だと思います。なおかつ今よりちょっとでも良くなる、或いは今辛抱しても近い将来に光が見えるというのであれば解からないでもないですが、重度の障がい者ほど負担が増すという弱いものいじめの法律である事は明らかです。

サービス支給内容の決定を行う「障がい程度区分の判定」は公正に行われるのでしょうか?また、いままで無料だったホームヘルプサービスの1割を負担しなくてはなりません。通所施設の人は食事代を支払わなくてはなりません(やまぶき園利用者では昼食約5千円の負担)し、施設に入所している人は食費と光熱水費を負担しなくてはなりません。従って障がいが重い人ほど、またお金がない人ほど厳しくつらい制度となっていると思います。

加えて医療費の負担増も予測されます。上限月額が設けられるものの、障がいの種別なく全て1割負担となります。今まで0.5割負担の精神通院は倍になり、0円だった低所得者の更正医療も1割払わなくてはなりません。

一方当然ながら自立支援法には新しいサービスも盛り込まれていますが、その中の「地域生活支援事業」は島本町が自主的に柔軟に実施できる事業です。お題目でなく当事者の立場に立った中身充実の支援事業を求めていきたいと思います。

いずれにしても、年金から新たな自己負担を差し引かれても1ヶ月5万円で障がい者が自立した生活が送れると、霞ヶ関で机上の計算をした官僚と「もっともだ、それでいい」と賛成した国会議員に、この国の行く末を見る思いで暗澹たる気持ちになってしまいます。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

幼稚園の預かり保育「おひさまクラブ」訪問

(2006年2月14日 火曜日)

-

何度かこの日記でもお知らせしていますが、1月12日から第二幼稚園年長組の児童を対象に預かり保育の試行が始まっています。“お試し期間”なので保育料は無料です。希望者は多く、1日平均23人が利用しています。定員は37人なので数字の上では余裕はありますが、1月20日には35人の子どもで大賑わいだったそうです。試行は2月28日で終了し、本格実施は10月からの予定です。

多分そのときには第一幼稚園も実施すると思われます。保育料をいくらにするのか、年少組の弟・妹も預かる事が可能か、保育室のスペースは過密にならないか等々試行期間の様々な課題を検証し、条例整備を行った後の本格実施になります。試行後の速やかな実施を求める声もあるので学校教育課に聞いてみましたが、条例改正は議会を経なければならないので10月を本格実施としているとの事でした。私は頑張って6月議会で条例をあげてもらいたいと思います。担当はすぐに夏休みに入るからといいますが、これだけの利用があるのです。お互い試行の余韻がある方がスムースにいくのではないでしょうか。

とにかく様子を見せてもらう事にしました。依頼をしてすぐに「いいですよ」と返事をもらえました(教育委員会も昨今なかなか柔軟に対応してくれるようになりました。いいことです)。第二幼稚園には3時前に到着しました。普通保育室の1倍半の広さがある部屋には畳敷きのスペースがあり、ピンクのテーブル、カーテン等が新調されて明るいしつらえです。私はお日様がアップリケされた暖簾(写真)をくぐって「こんにちは」と声を掛けました。すごく元気な挨拶が一斉に返ってきました。教頭先生が子どもたちにちゃんと私を紹介してくださってうれしかったです。

| 預かり保育室おひさまクラブ |

仲良く遊ぶ |

|

|

3時のおやつはそれぞれ持参のお気に入りをテーブルに広げます。何人もの子どもが「おばちやんにもあげる」とやさしいことを言ってくれましたが、教頭先生がちゃんと私のおやつ(写真)を用意してくださっていました。おやつの後私も仲間に入れてもらってゲームをしました。園庭に遊びに出る子もいて、先生も大変です。この日はたまたま英語の先生もいたので、3人の先生が保育していました。

| 頂いた私のおやつ |

本を読んでもらってお帰り |

|

|

4時を過ぎると、みんなで後片付けをしてそろそろお帰りの準備です。目一杯遊んでいた子どもたちの落ち着きを取戻す為、先生は指遊びや絵本の読み聞かせをして上手に気持ちの切り替えを図ります。最後にピアノの伴奏で「またね」と歌い終わった頃、お母さんたちがお迎えにきています。「おひさまクラブ」の1日が終わりました。今日は見学させてもらって本当によかった、楽しかったです。関係者のみなさんと子どもたちにお礼を込めて「またね!!」。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

行財政改革推進検討委員会傍聴でおもわず私語しちゃいました・・・ごめんなさい!

(2006年2月15日 水曜日)

-

3回目の委員会ですが、相変わらず歩みはゆっくりです。チャッチャッと進む会議がいいとは限りませんが、この委員会はなんだか脱線が多く滑らかに進んでいきません。大なり小なり傍聴席では殆どの人がそう感じてきたと思います。本日も傍聴は議員9人・市民1人の多数でした。冒頭に「私語は厳重に慎むこと」との会長の長々の注意がありました。

今日の検討課題は手数料・使用料の改正、各種団体への補助金削減、民間活力の活用等で直接住民に係る事業が出てくるので割合活発な意見が出ました。複数の委員からは「住民の負担が増えるのではないか」と心配する声が上がりましたが、町側は手数料等については「現段階では考えていない」また民間委託で住民の「負担が増える事は全くない」と返しています。これらはしっかりした答弁に繋がった一例ですが、間々せっかくの質問が答弁に移る前に「意見として聞いておきます」と納められてしまうことがありました。

そこで私の疑問符はムクムクと急上昇で膨らみ、思わず禁じられていた“私語”を発生してしまいました。「委員の意見を会長が聞きおきますと納めずに、担当職員に答えさせてください」と言ったと思います。今でも発言の内容が間違っているとは思いませんが、最初に傍聴人として受けた注意にそむいた事は確かです。「ごめんなさい」の一言しか言葉はありません。

これからはムクムク度が高まらないように、もうちょっと“お気楽”に聞かせてもらおうと思います。だって行財政改革の行方は町にとって待ったなしの最優先課題なのですから、私はすごく身を入れて会議を傍聴しているのです。「熱心さがマナーに反してしまってん」と言い訳にならない言い訳を、懲りずに心の中で繰り返している私です。

追 記

2月8日の日記に訂正すべき内容があります。お詫びと共に改めてお知らせいたします。

-

-

学童保育において延長保育が予定されていますが、日記では延長保育料の減免が設けられていないと書きました。新たに条例改正をするまでもなく、現行条例及び施行規則の「保育料の減免」で定める「その他特に減免することが必要であると認める者」を適応し減免されます。従って保育料0円の生活保護世帯と町民税非課税世帯は延長保育においても0円となります。これらは「要領」の内容に沿って運用されます。

-

-

日記上で疑問を呈する前に担当への確認を怠ったことが原因で、間違った事をお知らせしてしまいました。議案書の字面を追っただけの解釈は拙いということが改めてわかりました。教育委員会議で「減免の件を質問する委員がいなかった」とも書きましたが、減免が延長保育にも及ぶ事を承知した上での質疑なしとするならば、質問が出ないのが当たり前であって、委員の皆様には誠に失礼であったと重ねてお詫び申し上げます。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

3月議会の町長の施政方針に目を通しました

(2006年2月17日 金曜日)

-

2006年度の町長の施政方針と予算書、その他たくさんの議案がセットされて議員ボックスに入っています。ずっと以前は議員宅に届けられていたのですが、今は私たちが取りに行きます。事務局職員の負担軽減・省エネにもなって良いことです。

先ず一番初めに開くのは町長の施政方針です。さっと目を通しますが、取り立てて言うほど目新しい事業はありません。特にハード面ではJR新駅設置事業(H20年開業)も第二小学校校舎新築事業(H19年1月から使用)も遅れていますから、これらをちゃんと進めることが最優先です。またアスベスト除去工事もすでに後年への支出が認められていますので、早期の完了が求められます。ちなみに役場庁舎地下機械室の除去工事は3月中に完成します。「ひどい状態を放置していてはいけない」と口をすっぱくして言っていた私も少しは肩の荷が軽くなります。

川口町長2年目の予算編成ですが、「あれ建てます」「これ作ります」と公共工事を打ち上げる姿勢ではないようなので、まあその点は評価したいと思います。ただ予算額が少なくて見逃しがちですが、後年の大きな工事に繋がる尺代地区の緊急避難道用地測量費用等も見られますから、事業の内容・到達点をしっかり見ておく必要はあると思います。

施政方針中ソフト面における施策は数多く打ち出されています。ただ、計画・方針等を何のために作るのか、どう活用していくのか、またその策定過程が住民に開かれたものとなるのか等々、その是非を判断する為には本会議・委員会での町長自らの積極的な答弁が得られなければなりません。決算審査の場合は執行済みのことを問う訳ですから、詳細はそれぞれの担当者しかわからないとしても、予算は新年度から後年、つまり近い未来の町のあり様までも語るものでなくてはなりませんから、町長の説得力に富む“熱弁”を期待したいと思います。

先ずは、待ったなしの「行財政改革プラン」の見直し(現在進行中)、「男女共同参画社会をめざす計画」の見直し、「環境基本計画�」策定(進行中)、「地球温暖化対策実行計画(第2期)」、「パブリックコメント」の制度化、「人材育成に関する基本方針」、「職員の勤務評定制度」の導入、「(仮称)町営住宅跡地開発選定委員会」の設置、当町の「国民保護計画」策定、「公共施設耐震検討委員会」の設置、バリアフリーのまちづくり推進「基本構想」、「自転車等駐車場整備計画及び実施計画」(2年間で)、「コミュニティソーシャルワーカー」の設置、「障害者程度区分審査会」の設置、「障害者福祉計画」策定、「地域包括支援センター」の設置、「中学校選択制」の導入、学校の「余裕教室活用」の検討、「町立幼稚園2園での預かり保育」、「学童保育の時間延長」、「学校評価システム」の構築、「英語活動推進事業」の充実、「文化推進計画」に基づく「文化財保護条例」の制定、「総合型地域スポーツクラブ」の設立等・・・一部事業展開分を含んでいますが、それにしてもたくさん挙げられています。計画の冊子を作って力が尽きたということがないようにしなければなりません。

実は新年度の施政方針の中身は、今年度の施政方針で約束した事がどのように果されているのかの検証なくしては成立しません。この点については施政方針文中でわずかに触れられていますが、華々しく打ち上げた「駅前住民サービスコーナー」はどうなったのでしょうか?或いはし尿処理中間施設・リサイクルセンター構想はなくなったのでしょうか?(私は何れも求めてはいませんが)また“下水道料金の値上げ”については「よろしくお願いします」と述べていますが、「よろしく」と言われても「はい」とは言いがたいです。何故なら少なくとも「財政計画や事務事業の見直しや料金シュミレーション等を作成し検討します」の前置きがないなかで、ずいぶん”厚かましいな”と感じるのは私だけでしょうか?

施政方針の最後に町長は文学に親しんでいる事をチラリと披露して“説法”?していますが、私にはピンとこないしよくわかりません。それでも紹介されている「星雲はるかに」という本は買ってきましたが・・・。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

議会運営委員会に出席「こんな議事日程おかしいやん!」

(2006年2月16日 木曜日)

-

2月28日から始まる3月議会に向けて、議事日程を決める議運が開かれました。日程については下記に示すとおりです。各議案の中身については、2月7日の会派説明会でうけた内容をその日の日記に書いていますのでご参照ください。今回の議会の議案は大変ボリュームがあります。町長の新年度施政方針が示され、各会計の予算が上げられています。私はこの議事日程を見て、おかしいと思いました(できれば「日程第15」というところを見ていただいたら良くわかると思います)。第12号議案から第33号議案までを、日程15でまとめている点がよろしくないと私は問題提起をしました。何故なら此処には、新年度予算に新しく制定する条例及び改正をする条例が、あわせて8議案もくっつけられているのです。

新しい3つの条例は国民保護法に係るものと障害者自立支援法に係る条例です。何れも大きな問題を投げかける法律から導かれる条例です。私は両法律に対し大いなる疑問を抱いていますから、こんな風に新予算に包括されるのは反対です。反対・賛成いずれにしても、丁寧な論議を尽くす為にはいつも通り1議案1日程にして、先ずは本会議場で全議員を対象に大綱的な質疑を求め、その後所管の委員会に付託をして細部にわたる質疑を行うべきです。さらには一部改正の条例が5件くっついています。これらも本来なら1議案1日程ごとに分けて、本会議場で全議員が質疑の機会を得るべきなのです。

では何故こんな議事日程案を組んだのでしょうか?本会議の時間を短くしたい、本会議でややこしい事に答えたくない、つまりは面倒くさいということでしかありません。新予算と一括にすれば会派代表の質問時間は、1会派1時間で5会派分5時間あればよいのですが、別々に8本の条例に対しての質疑をすれば、5時間にあと何時間加えなければならないか分らないほどの時間になります。しかし、長くかかりそうなら1日または2日を追加すれば済む事なのです。

この件に関しては共産党も同意見で、さらに珍しい事に公明党も賛成しました。緑風純政会と山吹民主クラブは反対です。オーッ!日程の組換えが可能になったと喜んだのもつかの間、休憩後に公明党が前言を翻し、あっと言う間にいつも通りの構図に逆戻りです。私は「フラフラした会派やなあー」と胸の中で呟きましたが、期待したほうが甘かったと思い知りました。

今回私の会派「人びとの新しい歩み」において、この大変なボリュームの会派大綱質疑の順番が回ってきたのは、平野議員です。ホント!ご苦労様ですとしか言いようがありません。私もなんとか日程をばらそうと、口角泡を飛ばしましたがこの3会派には私の主張なんぞ馬耳東風でした。

私はまた、町長の行政報告を求める意見を出しました。1つはアスベスト調査の中間報告です。もう1つは山崎保育園のバス運行助成要綱に反していた事象についての報告です。2つとも今までに行政報告をしてきた事柄なので、継続の必要性があると伝えました。後は町長の判断に委ねられます。あ〜ぁ、疲れた議運でした。

|

平成18年第2回島本町議会定例会議事日程

|

| 議事日程第1号

|

| 平成18年2月28日(火)午前10時開議

|

| 日程第1 |

会議録署名議員の指名

|

| 日程第2 |

会期の決定

|

| 日程第3 |

諸般の報告

|

| 日程第4 |

平成17年 第1号請願 |

島本町議会が、国に対して「政党助成金制度の廃止」の意見書を提出するよう求める請願

|

| 日程第5 |

第2号議案 |

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

|

| 日程第6 |

第1号諮問 |

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

|

| 日程第7 |

第2号諮問 |

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

|

| 日程第8 |

第3号諮問 |

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

|

| 日程第9 |

第3号議案 |

工事請負契約の変更について

|

| 第4号議案 |

平成17年度島本町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)

|

| 日程第10 |

第5号議案 |

町道路線の認定及び廃止について

|

| 日程第11 |

第6号議案 |

島本町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について

|

| 日程第12 |

第7号議案 |

島本町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び島本町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

|

| 日程第13 |

第8号議案 |

一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について

|

| 日程第14 |

第9号議案 |

平成17年度島本町一般会計補正予算(第8号)

|

| 第10号議案 |

平成17年度島本町土地取得事業特別会計補正予算(第1号)

|

| 第11号議案 |

平成17年度島本町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

|

| 日程第15 |

第12号議案 |

島本町国民保護対策本部及び島本町緊急対処事態対策本部条例の制定について

|

|

第13号議案 |

島本町国民保護協議会条例の制定について

|

|

第14号議案 |

島本町障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の制定について

|

|

第15号議案 |

島本町事務分掌条例の一部改正について

|

|

第16号議案 |

島本町職員定数条例の一部改正について

|

|

第17号議案 |

島本町立学童保育室設置条例の一部改正について

|

|

第18号議案 |

島本町国民健康保険条例の一部改正について

|

|

第19号議案 |

島本町介護保険条例の一部改正について

|

|

第20号議案 |

平成18年度島本町一般会計予算

|

|

第21号議案 |

平成18年度島本町土地取得事業特別会計予算

|

|

第22号議案 |

平成18年度島本町国民健康保険事業特別会計予算

|

|

第23号議案 |

平成18年度島本町老人保健特別会計予算

|

|

第24号議案 |

平成18年度島本町介護保険事業特別会計予算

|

|

第25号議案 |

平成18年度島本町交通傷害補償特別会計予算

|

|

第26号議案 |

平成18年度島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計予算

|

|

第27号議案 |

平成18年度島本町公共下水道事業特別会計予算

|

|

第28号議案 |

平成18年度島本町大字山崎財産区特別会計予算

|

|

第29号議案 |

平成18年度島本町大字広瀬財産区特別会計予算

|

|

第30号議案 |

平成18年度島本町大字桜井財産区特別会計予算

|

|

第31号議案 |

平成18年度島本町大字東大寺財産区特別会計予算

|

|

第32号議案 |

平成18年度島本町大字大沢財産区特別会計予算

|

|

第33号議案 |

平成18年度島本町水道事業会計予算

|

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

役場地下機械室のアスベスト(石綿)除去工事がやっと始まりました

(2006年2月18日 土曜日)

-

昨年5月に機械室内壁面の吹き付け材が茶石綿(アモサイト)30%と判明しています。町はそのことを8月初めになって、他の施設の調査結果と共に発表しました。私は疑わしい全ての施設を実地見分しましたが、その中でもこの機械室の余りにもひどい状況には息を呑みました(なんぶニュース101号にも書いています)。私は機械室で働く委託労働者の方たちの体を心底心配しました。さらには役場にこられる住民の皆さん、役場で働く職員の皆さんに空気中のアスベストが影響していないだろうかも気がかりでした。

私は機会あるごと、勿論議会では誰よりも熱心に「早期に対応を取るべし」と求めてきたと思います。ことは重大な健康障害を引き起こす(死に到ることも稀ではありません)アスベスト問題です。そしてついに行政も1千万円の予算で、総ての町有施設を徹底調査することを決めました。続いて12月議会では機械室のアスベスト除去工事費用に1千5百万円を計上しました。さらには吹き付けアスベストが存在する全施設での除去を目的に、今後2億3千3百万円もの支出を行うとの姿勢を予算計上(債務負担行為)して示しました。町としては非常に前向きな決意をしたと、私は大いなる評価をしています(そりゃこれだけの社会問題になって町も「やりません」或いは「やれません」とは言えませんが・・・)。

以上のことは既にお知らせしている内容ですが、今日この日記でお伝えしたいことは、1つは機械室のアスベスト除去工事が2月初めより始まった事、もう1つは既に報告されている施設のアスベストの測定結果が更新されていることです。

役場の地下にある機械室では庁舎の電気・空調等の運転管理をしており、委託先の職員が2名常駐しています。除去工事は2月6日から3月13日の間行われます。私は毎日地下に降りて見に行っているのですが、なんだか進んでいる様子は見えません。心配で訊いてみると除去作業そのものは5日間くらいで終了しますが、その前後の作業が大変だとわかりました。内部での作業は先ず機械室の配管を撤去し、足場を組み、飛散を防ぐための養生を施し、負圧機を設置します。ここまでは既に終了していますが廊下からは窺い知れません。来週に入ると廊下にセキュリティハウスが設置されるので、除去工事の開始が目に見える形で確認出来ます。セキュリティハウスとは脱衣室・エアシャワー室・前室(機械室の出入り口に繋がる)からなり、それぞれ作業用衣類・エアシャワー・真空掃除機が設置されます。アスベストを除去現場から拡散させない為のハウス(と言うよりかはボックスが3つ連結している状況になります)です。

ちなみに本工事は7つの法令と関係省庁の3つの通知に基づいて行われます。アスベストの気中濃度測定は、除去作業前・作業中・作業後に8地点延べ11回実施しますが、私は作業中に庁舎の4つのフロアーでも、念のために測定をしておくべきだと思います。住民の皆さんにも職員にも作業に対する安心感を持ってもらう事は大切です。尚除去したアスベストは勿論養生シート・作業着等々総ての廃棄物は、産廃収集運搬業者により三重県の管理型最終処分場へノンストップで搬入されます。

次に2つ目のお知らせはアスベスト測定結果の最新版です。これも「速報」(2月10日現在)という事で、総ての結果が確定している訳ではありません。私が1月24日の日記でお知らせしている1月6日付けのデータも改訂されている箇所があります。したがって昨年11月の報告書に基づく町の広報紙掲載記事も、役場の文化情報コーナーに置いてある各施設の調査結果報告書も、すでに古い結果となっています。最終的には3月末の報告を待つということでしょうが、変わった時点で最新のデータを町のホームページで更新することは可能ではないでしょうか。新しい情報を刻々届けるのもホームページの大事な役割だと思います。

今回の測定結果の速報では新たにアスベスト含有が判明した2箇所と、気中濃度が基準値(10f/L・・・1立方メートルの大気中に10本のアスベスト繊維が存在していること)を上回っている施設が4ヶ所判明しました。尚、本測定結果は議会へ情報提供されました。これは昨日の議会運営委員会で私が新しい結果に基づき町長は行政報告をすべきと強く求めた結果、出されてきたものです。私がこうして求めなければ、議員の皆さんも古いデータのままの認識を続けている事になっていたのです。ちょっとは感謝してもらってもええのんと違うかしら?

* アスベスト定量分析の結果「白石綿=クリソタイル」含有が判明した場所(1月24日の日記分も再掲)。

| 含有している施設 |

| * |

役場庁舎議場(議場天井) |

2.9% |

| * |

住民ホール(ホール棟廊下天井の一部) |

5.2% |

| * |

大藪浄水場ポンプ室 |

6.8% |

| * |

衛生化学処理場送風機室 |

2.5% |

| * |

衛生化学処理場放流ポンプ室 |

6.5% |

| (新判明) |

|

*

|

やまぶき園(園舎棟天井裏2階耐火被覆) |

8.9% |

|

*

|

第三小学校(校舎棟中央階段室裏ー4階塔屋)

|

2.7% |

| アスベスト気中濃度が基準を超えた場所(1月24日の日記時点では不明でした) |

| * |

町立体育館(柔道場天井) |

46f/L |

| * |

第二小学校(体育館) |

25f/L |

| * |

第三小学校(北階段裏) |

15f/L |

| * |

〃 (中央階段裏) |

11f/L |

|

(三小は南階段裏でも9.1が測定されています) |

|

|

上記の4箇所については、より精度の高い測定を再度行います。アスベストでない埃に含まれる繊維に反応した可能性があるからです。 |

|

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

町長は住民説明・意見交換会「ことしの予算」「きょねんの決算」を開催する予定

(2006年2月19日 日曜日)

-

17日の日記で町長の施政方針の概要を、ソフト面に絞ってお伝えしました。その中で一番お伝えしなくてはならないと思っていたのが、標題の「会」ですが日記ではスッポリと抜けていました。「ことしの予算」も「きょねんの決算」も「仮称」がついていますが、実行する事は確かなのでしょうね?私は大賛成です。

施政方針には「町政への住民参加の推進を図リ、さらに開かれた町政運営推進ために開催します。今年度の予算や各種施策、町政運営、昨年度の決算状況や実施した事務事業等について皆さんに説明し、意見・要望を頂くとともに意見交換をします」と書いてあります(私が文章を要約しました)。開催理由はその通りだと思います。

住民参加は町の説明責任が果されなくては成立しません。町の情報を提供され、或いは自ら入手しても、事業の内容やお金の使われ方について住民はなかなか解かりません。「会」はいつ、どこで、どのような形で開催するのかはまだ決まっていないと思いますが、折角の英断(割合あちらこちらでもやり始めているので、トップランナーではありませんが)が生きるような形で頑張って欲しいと願っています。

それにしても住民の多彩な質問(無理難題もあるかも)等に答えを返さなくてはならない理事者の皆さんも(多分部長級の職員)良く同意したなぁーと思いました。少々空回りでも前を向いている町長と歩調をあわせる部長達が多数を占めるようになったのでしょうか?それとも自らが温めていた企画が新町長に変わったため実現したとか・・・これはまずないでしょうね。

実行するからには町も住民もお互い気合を入れて、かつ和やかにやりたいですね。この事業はお金を使わないですから、町長に対する足引っ張りも生じないとは思いますが・・・。まあ議会が一番のネックでしょうか。未だ町長選挙のしこりから解放されない議員もいそうで、「町長にだけええカッコさせへん」と内心思っている議員の反発があるかもしれません。でも住民は願ってきたことがやっと実現するのか、島本町もようやくここまできたかと歓迎するはずです。

出来るだけ住民が参加しやすい日時を選んで、わかりやすい資料を作って、一杯宣伝して欲しいと思います。住民の方々が「来て良かったね」「少し町政の事が解かったね」「島本がいい町になるために、私にも出来る事が見つけられそう」と思ってくださるのなら、開催の苦労も吹っ飛ぶでしょう。職員にとって大きな励みになるに違いありません。

開催は4月の下旬あたりかな?とても楽しみです。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

「日本語」特区事業もあるのですね

(2006年2月20日 月曜日)

-

2月6日の日記で、島本町の小・中学校において「英語」の特区事業が新年度から始まる事を書きました。英語授業の必要性と期待される効果は教育委員会が述べている通りだと思いますが、小学校へ「英語科」を導入するのは「どうかなー」と正直思っています。語学の習得は年齢が低いほどスタートするのに適しているとも言われていますが、「日本語」の特区もありだと知って気持ちは揺れています。

「日本語」を選択した自治体は英語に比べ非常に少ないです。東京世田谷区の資料を見ましたが、教科「日本語」の目標・内容は私たちが今の子どもたちに対して感じる不安のようなものを払拭してくれそうな気がします。

-

* 深く考える能力や態度を育成する「哲学」の領域

-

* 自己の思いや考えを表現し、コミュニケーション能力を育成する「表現」の領域

-

* 日本の美しい情操や伝統、東洋と西洋の接点に位置する芳醇な文化を学ぶ「日本文化」の領域

-

これらが総て子どもたちに身に付くかと言えば、それは分かりません。しかし小・中学校9年間をかけると、自己の言葉として習得されていくのではないでしょうか。また姿勢正しい美しい日本語は他者からの理解も得られ易く、よき人間関係をつくる基礎になるでしょう。

余り「日本」「日本」と言うのはきな臭い場合もありますが、問題点に留意して素直な「日本語」探訪・発見の旅に子どもたちをいざなうのは、私たち大人の大事な役目ではないかしらと思っています。「英語」でよかったのかなぁーと、チョッピリ悔む気持ちがあります。英語が話せるようになっても、伝える日本のことが空っぽではどうにもなりませんから。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

第四小学校の英語活動を参観しました

(2006年2月21日 火曜日)

-

私が毎朝保育サポートをしている子どもから「おばちゃん、今度ニック先生の参観日があるねんで」と聞きました。早速教頭先生に「保護者と違いますが、参観してもいいですか」と頼んでみました。快く承諾をもらったので、2年生の英語活動を見ることが出来ました。2月6日の日記にも書きましたが、私は4月から始まる“英語特区授業”に対する少々の疑問もあるので、今日の参観は願ってもないことでした。

2年生2クラス合同で行われた英語指導助手ニックさんと子どもたちの英語の時間は、活発で楽しさ溢れていました。(ちょっと溢れすぎ、元気すぎて騒々しいとも感じましたが)最初の挨拶から始まってニックさんは殆ど日本語を使いませんが、子どもたちはちゃんと反応できていました。もっともニックさんの発する英語も、身振り手振りを交えた号令のようなものですから、子どもたちも解かりやすいのでしょう。

保護者も参加して歌やゲームを取り入れた1時限は、あっと言う間に終わってしまいました。私も複数の子どもから「あなたはりんごを好きですか?」「あなたはバナナを持っていますか?」と問い掛けられます。私は持っているカードにあわせて「はい好きです」とか「いいえ持っていません」とか答えます(勿論双方英語で)。子どもに私のカードを当てられると負けですが、一度も勝てませんでした。

ニックさん、クラス担任、障がいを持っている子どもに付き添う養護学級担任と全部で5人の先生がいても、ゲームに夢中の子どもたちのパワーには勝てません。何度も「シーッ!静かに」「座りなさい」と英語の注意が飛びます。私はその様子を眺めていて、今日の英語活動とは関係ないかもしれませんが、日常子どもたちの周りには大きな声や大きな音が溢れ過ぎていて、子どもも常時声を張り上げることが当たり前になっているのではないかと思いました。集団になればことさらという状態です。まあ、静かで落ち着いた話し方を学校の中で求める方が無理なのかもしれません。これは家庭教育の範疇なのでしょうね。

久しぶりの参観で、いろいろ参考になりました。参観資料に書かれた次の言葉を今日のお土産に学校を後にしました。「英語活動では英語に親しむことが大切ですが、話を聞く態度、約束を守ること、友だちのつまずきを責めないで温かく見守る姿勢はどんな活動であっても大切です。」4月から小学校での「英語の活動」は「英語の授業」(英語科設置)と位置付けられます。私は教育の専門家でもないし子どもの保護者でもありませんが、前述の言葉を大切にした子どもとの係わりを深めていって欲しいと思いました。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

議員研修で大阪水上隣保館「総合児童棟」を見学

(2006年2月22日 水曜日)

-

昨年の日記にも書きましたが、私は昨年の12月2日一足お先に個人的な見学を行い、主に児童心理療育施設「ひびき」の話を聴かせてもらっています。今日議員研修として再び隣保館を訪問して、より深い理解をすることが出来ました。町議会が館を訪れたのは初めてだそうで、大層丁寧な説明を受けました。

私たちは地域交流センター「ゆりの礼拝堂」で、川谷理事長を初め水上隣保館内の各施設長からお話しを聴きました。センター内部正面には野村義照画伯の作品「マドンナ・デル・パルト」(模写)が飾られています。センターは“心の癒し”の場として、家庭から離れて暮らす館内の子どもたちは勿論地域住民にも開放されています。

総合児童棟は児童養護施設「遥学園」「乳児院」、児童心理療育施設「ひびき」および地域交流センターからなる大きくて立派な建物です。また別棟には旧管理棟を改装した在宅養育支援センター「みゆき」ができました。「みゆき」では知的・身体・精神障がい児(者)への支援事業を行います。デイサービス・ショートスティに対応し、障がいをもつ保護者への子育て支援が4月から始まります。

隣保館の施設はこれら以外に、特別養護老人ホーム「弥栄の郷」、館の付属診療所、山崎保育園、山崎幼稚園、キリスト教社会福祉専門学校、「ファミリーポートしまもと」等があります。なお児童心理療育施設から施設内の第二小・第二中の学校に通う子どものための分教室が、4月の開室をめざして最後の工事をしていました。

水上隣保館の創設者である中村遥・八重子夫妻の言葉が「記念碑に刻まれています。“吾ら苦難の中に美はしき幻を見ながら此山をひらく”。私は遥氏の書かれた小さな色紙“継続は力なり”を持っています。島本町での半世紀にわたる水上隣保館継続の歩みは、碑文に謳う”幻”を私たちにも見せて下さってきたのだと、改めて感じ入りました。

川谷理事長は“此山をひらく”とは「人の心をひらく」ことにつながり、隣保館の理念“援助を求める人いるならば、手を差し伸べる”隣人愛の働きはこれからも脈々と受け継がれていくと述べられました。だから困った時・どうしょうもない時、頼るひとつの選択肢として大阪水上隣保館も思い出してくださいと投げかけてくださいました。

人口3万人の小さな島本町に、これだけ高い専門ノウハウが蓄積され実働し、ハード面の充実度も高い社会福祉法人が存在する事実を再認識すべきです。行政も議会も大いに幸いと思い、今後尚一層の大いなる連携をしていくべきだと私は思いました。

|

|

|

| 児童総合棟. |

第二小、第二中の分教室 |

遥学園・子供の机とベッド |

|

|

|

| 遥学園・浴室 |

乳児院トイレ |

在宅療育センター「みゆき」 |

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

2月の初め第一幼稚園にドロボー侵入

(2006年2月23日 木曜日)

-

ドロボーが入ったのは2月の5日深夜です。翌日には教育長から議長に対して報告がされ、各議員にはファックスが入りました。被害は職員の机に中にあった千円未満の小銭が盗られたと報告されています。「大したことなかったんや」と思いましたが、念のため情報公開請求をしておきました。

2週間を経て出てきた情報もビックリするような事はなにもありませんが、議会への報告にはなかったことがいくつか判りました。最も重大な事は、無施錠箇所があり犯人はゆうゆう鍵のかかっていない所から侵入・逃走している点です。給湯室の窓が開いていたこと、玄関ドアの開き防止具が不完全な状態にあったことがわかりました。施設管理にかかわる最も初歩的な施錠行為及び点検がおろそかだったとは、考えられないことです。

今回個人情報に係る関係書類等は被害がなかったと報告されていますが、園長室の机・職員室の机・更衣室ロッカーが物色されています。特に重要な書類を保管している園長室への侵入は、ドアの施錠がされていなかった為可能になり問題です。

機械警備による侵入発報がセコムに送信されて、セコムが園に駆けつけるまで15分かかっています。次がちょっと腑に落ちないのですが、セコムから園長に電話をするまで27分もかかっています。電話を聞いた園長が幼稚園に到着するまで17分です。園長宅は園と数分の距離にあります。何れも迅速な動きではありません。

また外部の私がとやかく言うことではありませんが、このような緊急事態が発生した折に教頭(町内在住)は至急駆けつけなくてもいいのでしょうか?3時に園長の電話を受けた教頭は7時30分に園に到着しています。いずれにしても危機管理対応マニュアル?に従っていれば、良しとせざるを得ないわけですが、どうなんでしょうかしら。

今回の第一幼稚園夜間侵入盗難事件を教訓として、町有施設の安全管理を今一度検証し直すことが求められています。ホンマにしっかりやってくださいよ!

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

“体罰事件”にいたる事象は存在していたのに防げなかった・・・

(2006年2月24日 金曜日)

-

1月29日の日記に町内小学校で体罰が発生したことを書きました。再び関連した事柄を取り上げるのは気が重いのですが、体罰は唐突に起こるものではないと思わざるを得ない事象が明らかになりました。体罰に係る情報公開資料の中に、当該教諭による「行き過ぎた個別指導と不適切な自習措置があった」ことが記されていました。そこで引き続き情報公開請求を行い、今日その文書が公開されました。

驚いたのは、体罰発生は昨年の10月18日でしたが、そのわずか4ヶ月前に同じ教諭による不適切な指導等の行為があったということです。教育長に対し校長の詳細な報告書が提出されていますが、報告書の日付は何故か10月6日となっています。6月16日と23日に起こした行為が何ヶ月も経た後に報告されているのもおかしなことです。校長は校内の問題として出来る限り自力で解決を図ろうと努力したのかもしれませんが、指導の不適切さと保護者の強い怒りからみても、教育委員会への早期の報告がなされても当然であったと思うのですが・・・。

では「行き過ぎた個別指導と不適切な自習措置」とは何なのか・・・分かりやすく言えば「跳び箱が飛べない子どもに対して、熱心を通り越した“執拗”(私が感じた表現です)な指導を行い、指導対象の子ども以外のクラス児童を自習と称して放置した」がその内容です。正確には放置したのは、指導対象の子どもも指導の後に体育館に一人置いてきぼりにしています。このような行為が2度繰り返されたのです。しかも2回目には跳び箱の指導後に時間がなくなり、給食を食べさせないでいたといいます。

これらの行為が4ヵ月後の体罰事象に連鎖しているのは明らかなことでしょう。この教諭に何が起こっていたのかは解かりませんが、誰か或いは何処かがこうなる前にサポートの手を差し伸べることができなかったのかと思います。勿論責めを負い反省すべきは当該教諭ですが、なんだかやりきれない思いがあります。そして何も解からずに理不尽な状況の中におかれた子どもたちにすまない気持ちがこみ上げてきます。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

春はジグザグ気ままな訪れ、私は3日後の議会を控えて寒〜い週末です

(2006年2月25日 土曜日)

-

去年から引き続き厳しい寒さが続いていましたが、さすがに2月も終わりになると陽の光ががぜん春めいてきたような気持ちがします。暖かな土曜日で、行きたい催しもありますが我慢がまん。28日から始まる3月議会の準備に専念します。先ず資料の山を崩す事から始めますが、整理の合間に「ハァ〜ッ!?こんな文書あったんや」と読み始めたりでなかなか前進しません。

|

|

| 引出し30ヶのチェストとパソコン台 |

私の仕事机 |

先日引き出しが30もあるチェストを買って(生協の通販なんですが木製で結構高かったです)、とりあえず机や畳の上にダァーッと広がっている書類を放り込んだのに、まだいくつもの資料の山が残っています。その中の1つ「事務事業評価表」に目を通します。本評価表は行政評価システムの一環として取り組まれ、担当者が現状の事務事業を分析し課題や改善点を提案し、今後の事業の方向性を示すものです。予算編成のための大きな柱になる評価表であるはずですが、総じて中身が今ひとつ充実していない感じがします。

その中で事業評価の本筋からはちょっとそれますが、注意を引いた記述がありました。一つは美化推進事業の「町内一斉清掃」に係る表記に、清掃参加者に配布している軍手・タオル・ゴミ袋・ジュースの見直しがあります。私はこれらの物は参加者それぞれが用意すべきであると考えていますから、約70万円ほどの事業費カットは当然と思っています。しかし行政の担当者は「見直しは非常に困難だ」と言っています。

それは「参加者(特に自治会役員等)は現在の配布物程度は当然の権利と考えておられる」ためだとしています。私はそんな事はないと思います。あっても一部の声ではないかと考えます。役場の経費削減とボランティア精神を大事にする主旨は、自治会役員さんもきっとわかってくださるはずです。自治会連絡協議会等で正式に意見を聴くべきです。最後の記入欄にまでも「ジュースやめたいが、やめられない」と職員に嘆かれて、それでももらいたいという役員は一体何処の自治会なのでしょうか?

二つ目の解せない記述は、上下水道の検針委託業務についてです。検針は8人の検針員が戸建て1軒60円、集合住宅1戸45円で委託しています。毎月の検針・料金徴収は効率が悪い等一定の改善策が提案されていますが、私の目を引いたのは次の表記でした。担当職員は検針員を「検針のおばちゃん」と称しているのです。明らかなる女性蔑視の表現です。「おばちゃんに“おばちゃん”言うて何が悪いねん」と開き直られそうな気がしますが、これは駄目です。

女性蔑視の表記は絶対してはなりません。事務事業評価表は公文書として役場の文化情報コーナーで閲覧に供されています。検針員さんたちの気持ちの問題もさることながら、男女平等の法令に反する事だからです。様々な職員の目を通っているはずなのに、このような文言を見過ごしているのは、役場の人権感覚がまだまだ鈍いという証拠ではないでしょうか。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

保育サポーター学習会に参加、夜は次男が転勤地へ出発

(2006年2月26日 日曜日)

-

私は保育サポーター連絡協議会の会員なのですが、毎朝自分のサポート活動をこなすのみでなかなか月1回の集いにも参加できず、お世話役の皆さんに甘えて頼っています。今日は枚方のサポートグループから講演に来てくださるというので、議会が迫り少々きつかったのですが参加しました。会場ではお互い久しぶりの顔が出会ってうれしかったです。

枚方・寝屋川・交野の3市をエリアに10年以上の活動を続けている講師さんのグループも、最初は子育ての悩みを分かち合うごく普通の若い母親数人のスタートだったようです。親しい関係だからこそときっちりした利用料等の取り決めや連絡体制を守ってきた、そのことが信頼・信用を生み利用の拡大につながっていきました。ロックのコンサートに行った母親の清々しい笑顔に、既成概念を飛び越えた「保育サポート利用かくあるべし」の新しいサービスを自覚したとの話は十二分に頷けるものでした。私も遠い昔を省みれば(ロックではありませんが)いつも“自分の時間”を捜し求めていたような気がします。

子育てのサポートはまだまだ働く保護者への保育行政、保育所サービスが主流ですし、また大切な行政サービスですが、昨今働いていない母親へのサポートもようやく緒についた感があります。島本町の場合ファミリーサポートセンター(人口10万人に1箇所)はなく、微力ながら保育サポーターの出番となるはずなのですが、何故か余り多くの需要はありません。家族やご近所で見てもらえる恵まれた環境にあるのかもしれません。或いは我慢している母親が多いのかもしれません。

このような中で、町立幼稚園の延長預かり保育事業に本格実施の早期開始が求められます。1月12日から始まった第二幼稚園の“お試し保育”は盛況で2月末に終了しました(2月14日の日記をご覧ください)。教育委員会はお試し保育で得た課題を検討し、議会への条例上程を行わなければなりません(お試しは無料でしたが、本格実施には保育料等が必要な為条例に盛り込む必要があります)。また第一幼稚園でも同時に実施する為には、保育室の確保・保育士の手当て等準備が必要です。どうやら教育委員会は9月議会を目指しているようですが、私は頑張って6月議会を目指して欲しいと思います。待っている保護者はたくさんいるのですから。

夜9時過ぎに次男が所沢の新勤務地へ旅立ちました。ありさんマークの引越し車を追って出発した車のテールランプは、あっと言う間に見えなくなりました。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

行財政改革推進検討委員会傍聴。う〜ん!厳しい財政状況です

(2006年2月27日 月曜日)

-

冒頭に2009年度(平成21年度)までの普通会計財政収支見通しが資料提出されました。大変厳しい数字が並んでいます。簡単に言うと入ってくるお金(税収)が少なくなってくるのに、出て行くお金は嵩んでいくのです。JR新駅の事業費や団塊の世代が定年を迎える退職金の増大が財政を圧迫するからです。基金(貯金)を取り崩しつつ不足分を補填していきますが、退職手当積立基金は早くも2007年度で底をつきます。残る財政調整基金と公共施設整備積立基金もジリ貧で2010年度(22)以降基金は0になるおそれがあります。

「だからこそ行革だ」と言いたいのでしょうが、闇雲な歳出減らしに主眼を置いたものであってはなりません。今日の検討課題でもある「人事給与制度の見直しと職員の意識改革」「住民との協働による行政経営の推進」そして「住民の視点に立ったサービスの向上」が図られる行財政改革でなければなりません。

人件費の支出が占める割合が30%を超える現状から、給与制度については厳しい意見が多かったように感じました。相反する意見が明確にでたのが「勤務評定制度の導入」の項です。「出来る職員はどんどん給料を上げて欲しい」との意見には、職員組合から出ている委員が「上司にゴマをするようになると、住民のほうに目が行かなくなる」「評価がいいから金をやるというのはおかしい」等の発言を返していました。私は勤務評定はやったほうがいいと思っています。ただしやり方は上が下を一方的に評価するのではない方法や、複眼の評価等職員が納得できる中身にして導入して欲しいと思います。

今後大きく財政を圧迫する職員の退職手当に係っては、鋭い質問が繰り返されました。財政見通しの表が平成21年までしか示されていないこともあって「(このような財政状況では)島本町は存続していかないのではないか」と心配の声も上がりました。答える助役は「22年以降の収支見通しを精査して立てる。厳しいが行政改革を進めていく」と表明しました。

ちなみに現在50歳以上の職員は141人いて、過半数を占めています。これらの職員は今後10年間の間(平成26年度末)に総て退職しますので、約36億円の退職金(私の試算)が必要になります。退職金を支払うだけでアップアップして、果たして住民サービスに必要な事業がやっていけるのか、その見通しを立てる必要性を助役が改めて認めたということです。

行革委員会の傍聴が終わって水道庁舎に駆けつけ、4時半から終業ぎりぎりまで下水道会計の説明を受けました。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ

3月予算議会の始まりです

(2006年2月28日 火曜日)

-

<前半本会議開会・・・政党助成金制度の廃止をもとめる請願は否決!残念です>

3月議会と称していますが2月末日からの開会です。今日から3月24日まで、間に3つの常任委員会をはさんで約1ヶ月間の長い議会が始まります。最初にお断りを致しますが、ひとつには本会議・委員会の内容のお知らせに関しては日を特定する必要性があまりありませんので(この日に何を審議したかの記憶が正確でないということもあります)とりあえず上記日程で行われた前半議会の概要に、私の感想等を交えてのご報告といたします。

もうひとつのお断りは、この日記を打っている今日は何を隠そう(隠さなくても表紙の更新日を見れば、おサボリはバレバレですが)3月21日なのです。誠に申し訳ないことです。従って、3月2日以降の事も含めて書いている場合もあります。事実の伝達は遅まきながらでも、少しでも早いに越した事はありませんので、既に判っている事はお知らせすることにしました(せめてもの罪滅ぼしです)。

さて、いよいよ本会議の始まりです。議会を召集するのは町長ですので、最初に川口町長の挨拶があります。何度も経験してきている開会ですが、私にはいつも緊張感に満ちた一瞬です。町長の「2月は逃げると言うごとく、早くも3月を迎え・・・」と言った月並みな言葉と落ち着きのなさが手先のせわしない動きに表れた挨拶に、ちょっとガッカリしつつ議事に入りました。

先ず昨年に請願が出され委員会審査が終了していたにも係わらず、なぜか2月の臨時議会で結論を出さなかった「政党助成金制度の廃止」を求める請願の採決が行われました。共産党の議員が紹介議員になった請願ですが、私は何処が、誰が出したとかには拘ってはならない、請願の中身で判断するのが当然だと思っています。

金権腐敗政治の浄化を目指すべき制度の構築に寄与するどころか、益々の汚職・疑獄事件を生んできました。本制度は「私が指示しない政党に、私の税金から助成金を支給して欲しくない」との個人の意思に反した、つまりは政治にかかわる個人の自由を侵す制度だと私は思っています。従って「使途の制限がない」「ミニ政党や無所属の議員には交付されない」「企業団体献金との二重取り」「受け取り拒否の共産党への助成金が他党に配分される」等々制度の問題点は確かに“問題”なのですが、もっと根幹的な問題が存在する事に拠って判断されるべきだと私は賛成の討論をしました。

つまりは種々の問題点が解消されようとも、憲法が謳う思想信条の自由は「政党助成金制度の廃止」によってしか守られないということです。本請願は年間300億円に上る税金を本制度へつぎ込む事は止めて「子育てや福祉充実などの財源にまわすこと」を求めています。心情としては分りますが、“オチ”の付け方にはちょっと違和感があります。むしろ今の制度の廃止を求めるなら、新しい制度の提唱を盛り込んで欲しかったなと思います。つまり「政治活動は助成・献金等どのような手法を取ろうともあくまでも個人の意思の発露を基本とする」と請願には高らかに謳って欲しかったです。でもまあ、言わんとする請願の主旨も理解できますので、私は賛成をしました。

前の日へ トップへ戻る 次の日へ