|

「何も足さない…何も引かない…」(イングリット・ヘブラー讃) ある大手メーカーが

その名もピュアモルト・シリーズというオーディオ製品を出していて、なかなかの好評らしい。 |

|

ピュアモルト・シリーズは このウィスキーの樽材をスピーカーやプレイヤーの木部に使用したものらしい。例えば、芳醇な香りが漂ってきそうなスピーカー・ボックス…だから、何も足さず、何も引かない音がするかというと、これは別問題。箱というものは、どんなに補強しても鳴るのだから、それなら

きれいに鳴る素材で作ろうという趣旨なので、他製品よりも良い響きがする。これがピュアといえるかどうか、美しい響きを足してしまったな…とも感じてしまう。 |

||

|

何も足さない、何も引かない演奏家だと思って、長年 愛聴しているイングリット・ヘブラーというピアニストがいる。最近、久々に来日し、また CD10枚構成のモーツアルト・ピアノ作品全集が再編集発売された有名なモーツアルト弾きである。レコードを通じて、私にモーツアルトの楽しみを教えてくれた恩人であり、私としては、彼女にこそ 今回のタイトルどおりの賛辞を捧げたい。 |

|

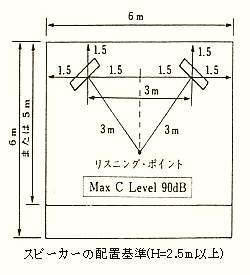

モーツアルトは かく在るべしというような巨匠達の名演が中心だった時代、それはまた、LPレコードの最盛期ともいえる時代に、若きヘブラーは とびきりの美音を奏でて登場した。それは スタインウェイから なんでこんな音が出るのかといぶかる程の柔かい美音だった。後に、特注品だと知ったが、ヘブラーが作為的な思い入れやペダル効果に頼らずとも、その十指だけで モーツァルトの音楽を紡ぎ出せる、じつに多彩なタッチの持ち主だという点に疑う余地はなかった。 彼女への批評はさまざまで、要約すると、美音の魅力、自然な素直さの一方で、精神性や人間性の欠如というものだった。しかし、ヘブラーに音だけを感じ、巨匠たちに精神性とやらを感じるとしたら、彼女が完全に音に没頭しているのに対して、彼らは音と作品の間で自己の精神注入の作業を目立たせ過ぎてしまったせいではないか。感動が音だけなればこそ、人間のすべてがその中に込められているはずなのに、精神やら人間臭が目に付く方を高尚だとすることが、モーツァルトを妙に小難しげなものにしてはいまいか。彼女の演奏を聴くたびに、そんな思いがしたものだ。 どんな時でも、作品の手前で演技して見せたりはしないし、作品の向こう側に自分の音楽を創ってしまうこともない。聴こえてくるのはモーツァルトだけ…それはまた、素材の味をじつに大切にした料理、薄味の京料理を思わせた。調味料も添加物も控えて、誤解を恐れずに書けば、同じ女流モーツァルト弾きの内田光子やマリア・ジョア・ピリスのような才気やエスプリという、人によっては 美味しく感じるものさえも足そうとはしない…こんな調理法は良い素材と手際なくしてはできまい。いま時の料理に、濃い味付けが増えてしまったのは、これが手に入らないからだという。しかし、モーツァルトという素材とヘブラーの手際なら何の不足もなくて、長年 飽きることなく、自然の味を楽しんできたのである。 悲しい思い出話もある。 その日のリサイタルは、まさに

大ホール超満杯のビッグイベントになった。そんな大空間は、彼女の“何も足さない、何も引かない自然さ”を発揮する場所と違ったのではないか。本物の“京懐石”は、

やはり 宴会の大部屋で味わうものではなかったのではないか。 1人の演奏を千人のホールで聴くのは貧乏人のやることだと言った毒舌の評論家がいたが、現代の庶民が王侯貴族のように自宅のサロンに演奏家を呼べる道理もなく、ひたすらレコードだけに耳を傾けることになった。こんな演奏家が居てもいい。こんなレコードこそ

あってもいい。レコードを通してしか味わえない演奏というものがあることが、レコード鑑賞という行為を一層

楽しくするのだから…。 |

||