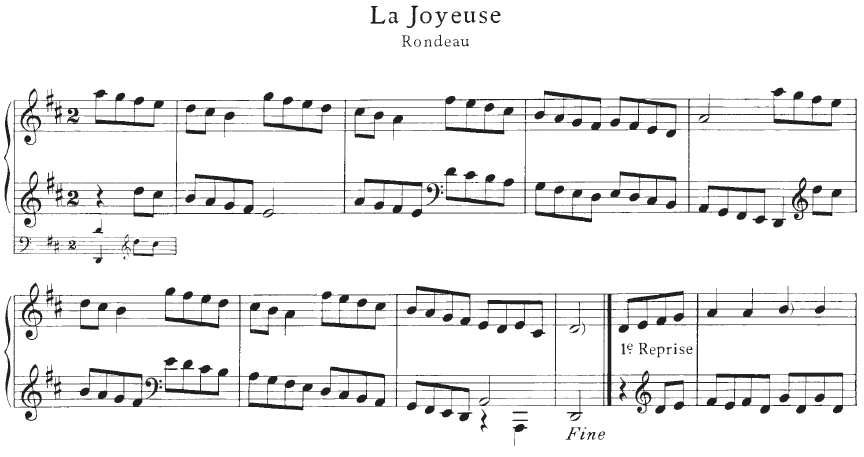

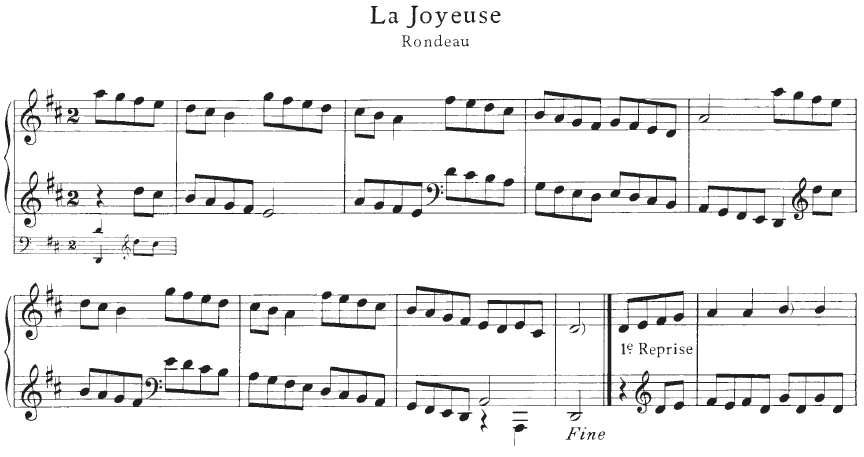

ラモーのクラヴサン曲集第 3 組曲の第 4 番「歓喜」(ロンドー)《La joyeuse (Rondeau)》 を例に挙げる。

この曲は 2 分の 2 拍子で、音楽を聴いている限り特に弱起にする必要性がない。しかし、このような拍と小節の関係になっている。これはクープランの音楽にもあるのはなぜだろう。

ラモーのクラヴサン曲集第 3 組曲の第 4 番「歓喜」(ロンドー)《La joyeuse (Rondeau)》 を例に挙げる。

この曲は 2 分の 2 拍子で、音楽を聴いている限り特に弱起にする必要性がない。しかし、このような拍と小節の関係になっている。これはクープランの音楽にもあるのはなぜだろう。

拍子と小節の関係を考える。

Wikipedia によれば、拍子、および強拍、弱拍は次のように定義される。

拍子(ひょうし)は、一般には、拍や拍の連なりのこと。西洋音楽では強拍に連なるいくつかの拍の集まりの繰り返しを言う。 (中略) 西洋音楽において拍子とは、拍の連なり(拍節)において、拍に重軽が生じたとき、 ひとつの重である拍(「強拍」という)とそれに後続する1つないしいくつかの軽である拍(「弱拍」という)の集まりが(原則として)周期的に繰り返され、強拍から次の強拍まででひとつのまとまりを感ずることをいう。

以下、ここでは西洋音楽の拍子を考える。

Wikipedia によれば、小節は次のように定義される。

小節(しょうせつ)とは、楽譜にあって、楽譜が読みやすいように適当な長さに区切られた区分のそれぞれを言う。(中略) 音楽が拍子を持つ場合には、通例小節の長さは拍子のひとまとまりに合わせられる。すなわちひとつの小節は強拍で始まり、次の強拍の直前で終わる。従って、 n 拍子の曲では、1小節に n 拍を持つ。

Wikipedia によれば、弱起は次のように定義される。

弱起(じゃっき)とは、西洋音楽用語のひとつで、楽曲が第1拍以外から開始すること。また、楽曲の途中にあっても、あるフレーズが、小節の最初からではなく、その前の小節の途中から開始すること。また、その部分。

クープランには4巻のクラヴサン曲集があり、およそ 220 曲が収められている。その中に、少しだけ弱起である理由がわからない曲がある。 有名なものでは、「修道女モニク」がある。この曲は最初から最後まで聴いても、弱起であるとは気付かないはずだ。

ラモーのクラヴサン曲集第 3 組曲の第 4 番「歓喜」(ロンドー)《La joyeuse (Rondeau)》 を例に挙げる。

この曲は 2 分の 2 拍子で、音楽を聴いている限り特に弱起にする必要性がない。しかし、このような拍と小節の関係になっている。これはクープランの音楽にもあるのはなぜだろう。

ラモーのクラヴサン曲集第 3 組曲の第 4 番「歓喜」(ロンドー)《La joyeuse (Rondeau)》 を例に挙げる。

この曲は 2 分の 2 拍子で、音楽を聴いている限り特に弱起にする必要性がない。しかし、このような拍と小節の関係になっている。これはクープランの音楽にもあるのはなぜだろう。

バッハの作品にはクープランやラモーのような曲、すなわち弱起で始まるのに弱起を意識させない曲が少ないが、ガヴォットあるいはガヴォット的な曲ではいくつかある。 次は管弦楽組曲第2番ロ短調 BWV 1067 から第2曲「ロンド」である。

同じような例として、無伴奏ヴァイオリンパルティータ第3番ホ長調 BWV 1066 の第3曲「ロンド形式のガヴォット」( Gavotte en Rondeau ) や、 管弦楽組曲第3番ニ長調 BWV 1068 から第3曲「ガヴォット」がある。

余談だが、この曲を最初に聞いたときは、固定ドで「レッドシドーーー ミッレドレーーー」というメロディーに聞こえていた。一部 Vn 2 が Vn 1 より高い音に来るからで、 こう聞こえていたのは私だけではないはずだ。のちに、このような現象をチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」の第4楽章が有名な例であることを知った。

次の譜例はベートーヴェン作曲三重奏曲「大公」Op.97 第2主題の例である。譜例は 50 小節から掲げている。第1楽章全体では強拍から始まっているが、この第2主題は51小節の第4拍、 ピアノの和音で始まり、これは明らかに弱拍開始である。 ところがこの曲を最初に聴いたとき、私は強拍から開始するように聞こえた。否、今でもそう聞こえる。そうやって聴いていると、60小節になりここでピアノ右手の下降音階が始まるところで小節の開始と認識される。 すると、59 小節の第4拍、つまりピアノの D の音のオクターブが小節に収まらない、余計な部分に聞こえてしまう。この違和感が昔からあって、今でもぬぐえない。

しかし、この違和感はもしかしたらベートーヴェンが狙っていたものかもしれない。というのは、引用の少し前に変ロ長調からト長調に転調していて、転調の前はシンコペーションのないリズムであるのに対し、 転調の後はシンコペーションを長い間保っていて、そのシンコペーションがわからなくなるあたりで第2主題が始まるからだ。時間があればこの譜例も一緒に出そう。

他にも、ベートーヴェンの弱起で、弱起に聞こえない曲に以下のものがある。他にも調べると出てくるだろう。

ベートーヴェンから時代を少し下って、シューマンの作品を取り上げよう。五重奏曲 Op.44 の第3楽章スケルツォである。主部を見てみよう。

これは二重の意味でわかりにくい。まず、弱拍が8分音符分だけでているが、これがまず弱起だとは気づかない。音階だけでは強勢のある位置があいまいだからだ。 そして、ピアノと弦が一緒に f となる箇所は 8 分の 6 拍子の 4 拍めになる。これもまたリズムをとりずらくする一つの因子となる。このあとは略すが、 この最初の 1 拍分だけの弱拍のためにシンコペーションが続くので混乱してしまう。この混乱はシューマンの曲の作り方にもよるだろうし、また 6/8 拍子がもつ特性でもあろう。

主部に対してトリオはどうか。

これもまた、弱起には聞こえない。わざわざヴァイオリンとチェロにアクセントを入れているが、これでは拍の頭という意識をもたせるには不足している。 音高が高くないところで強拍(ダウンビート)を意識するのは難しいし、おまけにピアノは八分休符が入っている。ここもわざわざ混乱させるような作りにしかみえない。

シューマンにも、弱起で混乱する例があちこち見られそうだが、私はシューマンの曲をあまりよく知らない。