(資料7より)

右端はエンリコ パローディ氏。

(何だか楽しそう・・)

左端のサングラスは、ウンベルト トデロ氏。

(資料1より)

MOTO GUZZI は、現在のVツインモーターサイクルの祖先である「V7」を開発する以前に、OHV 90°V ツインエンジンを用いたプロジェクトを二つ、持っていました。V7開発の布石ともなるこれらについて、まず初めに触れておきたいと思います。

1940〜50年代にかけての、戦後復興期のイタリア。

小型二輪車は、安価で簡便な移動・輸送手段として、また、自由と悦楽を兼ね備えた娯楽として、その役目を果たしていました。需要は潤沢で、古参の二輪メーカーに加え、この期に立ち上がった幾多の中小のメーカーをも、十分に養っていました。

MOTO GUZZI も、Motoleggera、Calderino、Zigolo の3兄弟で、実に34万台以上を売り上げて、この好況を享受していました。この小型モトの設計は、Antonio Micucci(アントニオ ミクッチ)によります。独特なリアサスペンションシステムや、MOTO GUZZI の伝統に違わぬ長寿命のエンジンなど、簡素で頑丈、軽量で高性能なモーターサイクルです。また、これらの小型モデルは、技術面だけではなく、経営面でも、スペインのメーカーとのジョイントを立ち上げるなど、多くの成果を生んでいたようです。

|

MOTO GUZZI Hispania 65ccの一例。 (資料7より) |

|

1949年 マンデロラリーの風景。 右端はエンリコ パローディ氏。 (何だか楽しそう・・) 左端のサングラスは、ウンベルト トデロ氏。 (資料1より) |

しかし、この二輪界の悦楽は、長くは続きませんでした。

一般所得の増加と、四輪車の低価格化が進んだ結果、二輪の需要は四輪に奪われ、市場は急速に縮小します。安価な小排気量車やスクーターに限られた、次第に小さくなるパイを奪い合う状況下で、二輪メーカーの多くは疲弊して行きました。

そんな折。1955年の、MOTO GUZZI のデザイン室。

軍向けの特殊車両の、大型4サイクルVツインエンジンの図面の前で、黙々と働く男が居ました。Motoleggeraを造り上げた、ミクッチです。

1948年マン島TTでの風景。

左から、メカのモレット氏、ミクッチ氏、オモーボノ テンニ氏とマンクスキャット(しっぽがないので有名)(資料5より)

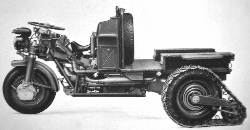

3X3の一形態(資料1より)

3X3の一形態(資料1より)

「特車」時には「耕運機」と揶揄される、この機体の実態は、以下のようなものです。

MOTO GUZZI は、モーターサイクルと一部構造を共有した仕事車(Motocarro、Ercolinoなど)を既に製造しており、車体の基本構造などは、これの発展型とも言えるようです。

民生用仕事車 Ercole の一例(資料1より)

民生用仕事車 Ercole の一例(資料1より)

3X3自体は、アルプスのガレ場や大雪の上での機動性を考えた「一人乗り」なので、意外と小さいものです。荷台なしの車体本体は、現在の、大型トライクと同じくらい?といった程度と思います。

この車両には、大きく分けて2つのタイプがあります。

一つめは、1955〜56年に、ミクッチらによるチームが設計したとされる、試作型。エンジンは700cc程度、カムはVバンク間に1本、クランクケースは垂直分割。バルブタイミングは高回転型の、「元気」なセッティングだったとされます。納入数は、数〜十数台の程度だったようです。

二つめは、1958年以降に再設計された量産型。開発陣には、Umberto Todero(ウンベルト トデロ、カルカーノの「右腕」とされる)などが加わり、より強化されたチームになったようです。エンジンは、排気量を拡大して新設計された750cc。カムは、クランクケースの両サイドに、シリンダー毎に1本ずつ配置されており、クランクケースはドーム型の一体構造に変わっています。主に耐久性に重きを置いた設計で、セッティングは扱い易さを優先した、もっさりとした実用車的なものだったようです。生産は1960年ごろから、200台程度が納入されたとされます。

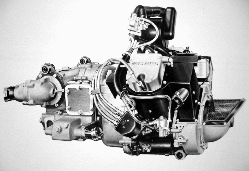

3X3のエンジンは、MOTO GUZZI 初の、90°Vツインです。OHV縦置きといった、後のモーターサイクル用エンジンと共通点が見られるため、この祖先とする記述がよく見られます。しかし、エンジニアリングを比較してみると、構造が全く異なります。技術的な繋がりはありません。全くの別物です。

3X3のエンジン(資料1より)

3X3のエンジン(資料1より)

さて、この3X3。よく見てみると、独自性に満ちた、興味深い代物です。

まず、その独自で複雑なエンジニアリング。このような乗り物(兵器?)は、世界中を探しても例を見ません。MOTO GUZZI が、この当時既に、こんなものを具現化できる設計・生産能力を有していたという事実は、当時の二輪メーカーの中で、突出した技術(応用)力を有していた証拠として、冷静に評価されるべきでしょう。

また、軍がこれをMOTO GUZZI に託した、という事実も示唆的です。二次大戦の体制下、二輪メーカーもほとんど、多かれ少なかれ軍用品の生産に携わっていたはずで、軍と接触を持っていること自体は、珍しくないでしょう。

しかし、これを造ったのが、なぜ MOTO GUZZI だったのか。

二次大戦の戦禍で、工場に致命的な損傷がなかった幸運や、この車両の使用目的であるアルプスに立地が近いことなども、理由として挙げられると思います。しかし、単に「近いから」といったような理由で、プロジェクトを受注できるほど、甘くはないでしょう。やはり、受注の最大の要因は、軍がMOTO GUZZI に与えていた技術的な評価と、戦前から続く太いパイプではなかったか。

そして、こういった背景は、後のV7開発にも、影響して行くことになります。

さて、この特殊車両が、アルプスの山々でどの程度活躍したのか、は不明です。また、生産台数が、Ercolinoの3万台に比べ、200台程度ですから、まあ特殊用途としてはヒット作ではあるものの、MOTO GUZZI 社としては、あまり儲かる仕事ではなかったように思われます。軍の仕事で食える、という程、甘くはなかったでしょう。

しかし、この3x3、メカニズム、生産台数ともに、希少性としてはズバ抜けています。MOTO GUZZI のエンスージアストに限らず、コレクターを自認される方には、必携の一台と言えるでしょう。

(冗談ですよ。)

|

現場の3X3(資料1より) |

|

現在の3X3 (MOTO GUZZI ユーザ登録サイト:既に閉鎖、より) |

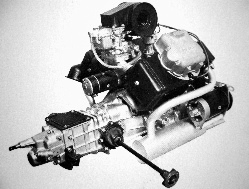

1957年をもってGPから撤退したMOTO GUZZI のレーサー開発チームが、その翌年から携わったプロジェクトの一つに、FIATチンクエチェント用のエンジンの開発があります。

プロジェクトの開始に際して、FIATと具体的なやり取りがあったかどうかなど、詳しい背景は不明です。どうも、FIATからの前向きな回答を得られた上でのスタート、という訳ではなかったようではあります。しかしその開発は、チンクエチェントのミッション以下を流用する形での、高性能エンジン本体の開発、というスタンスを一貫して保ちつつ、かなり真面目に進行しています。

1958年、オリジナルと同じ500ccでスタートしたエンジンは、OHV 90°Vツイン、強制空冷という構造を持ちます。カムをシリンダーのVの狭間に一本置き、両シリンダーのバルブを駆動する方式。フライホイール以下は、チンクエチェントのものを、そのまま用いています。翌59年まで試作レベルで続いた開発は、3X3の開発が一段落した60年に刷新され、61年からは実機テストも開始されます。性能、耐久性、整備性といった項目の詰めを行いながら、その後、先行したアバルトに引きずられる形で600ccまでスケールアップ。開発の最終段階の63年頃には、36馬力前後、最高速度130km/hを達成した、とされます。

この試作車は、その後FIATに送られ、評価に供されたようです。しかし、性能面での高い評価を得たものの、結局はそれだけで、試作車は返却。MOTO GUZZI が望んでいたであろう、エンジン本体の供給や、採用・量産といった方向には、話は進まなかったようです。

「素晴らしい性能です。試作車はお返しします。以上。」

ほぼ、門前払いと言えます。

あるいは、やはり初めからやる気がなかったのか。

プロジェクト自体は不調に終わりました。しかし、でき上がったエンジンの出来はまずまず、現場の雰囲気も暗くはなかったようです。

FIAT500 用エンジン(資料1より)

FIAT500 用エンジン(資料1より)

このFIAT用エンジンですが、モノの配置や構造、バルブタイミングのセッティングなど、そのエンジニアリングは、後のモーターサークル「V7」のVツインにかなり似通っています。

しかし、開発中止に伴い、行く先がなくなったこのエンジンを、モーターサイクル用にリファインした、というイメージは間違いです。なぜなら、時系列で見ると、このプロジェクトとV7の開発は、同時に進行している時期があるからです。FIATとV7は、独立したプロジェクトとして、動いていました。

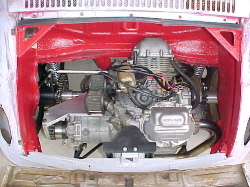

チンクエとV7のエンジンは、排気量からして違う、共通部品の無い、全くの別物です。開発チームは、チンクエのエンジンの基礎技術を応用し、V7のエンジンを新たに起こしています。なので、チンクエのエンジンがV7に、またはその逆が簡単に乗る、というイメージも、間違いです。

まあ、想像するだけはタダです。実現はしなかったとはいえ、あの、かわいらしいチンクエのエンジンルームに、MOTO GUZZI のVツインがデンと居座って唸りながら仕事をする様は、一度見てみたい、と思わせるものがあります。

実際、ヨーロッパの好事家の中には、これを造ってしまった方も居られるようです。マニアを自認される方は、トライしてみてはいかがでしょうか?。

まあ、「流用」はいささか、難しそうですが・・・。

Carcanoによる「本物」は縦置きだったようですが。

(しかしこれ、風は当たらないし、冷却はどうするんでしょう・・??。)

http://www.mgcn.nl/dameijer/html/fiat500.htm より借用

MOTO GUZZI が、それまで経験のない、500ccを超える大型エンジンを使ったこれらのプロジェクトを立ち上げた時期は、MOTO GUZZI がGPから撤退した1957年を挟んで、その前後に当たります。GP撤退は(真偽はともあれ)、小型二輪の市場の縮小と、それによる収支の悪化が原因とされています。これだけを見ると、当時のMOTO GUZZI は、次の市場を探して、もがいていたようにも見えます。

当時のMOTO GUZZI の開発プロジェクトは、上に挙げた2つに留まりません。例えば、資料には、3X3以外の特殊車両の写真が見られますし、スピードレコードへの挑戦を目的とした車両の製作も行われていました。また、GP参戦当時、あれだけの種類・数のレーサーを設計、製作、運営していたカルカーノのチームが、Vツイン一つで手一杯だった、とも到底思えません。

当時のMOTO GUZZI 開発体制の全貌は、資料の記述が切れ切れなことと、軍事機密の壁?も多少はあるのでしょうか、報告できる程の把握には至っていません。しかし、この充電期間ともいえる時期の蓄えが、次のV7への布石になったことだけは確かです。

そしてその引き金は、またしても、四輪市場の拡充が大きな役割を演じるのです。

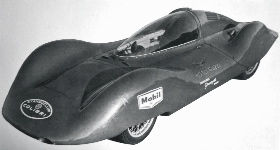

MOTO GUZZI が携ったレコードブレーカのいくつか。

Nibbio(1935年)、Colibri(1963年) (資料4、1より)

3X3どころじゃない。そりゃもういろんな仕事してたんですよMOTO GUZZI は。

→ 次の章へ

→ ページの先頭に戻る

→ サイトのトップへ戻る

© 2005 Public Road Motorcycle Laboratory