2. V7開発の現場

2.1 時代背景

MOTO GUZZI の、90°Vツインエンジン市販モーターサイクルの初めのモデル。それが、「V7」です。

1960年代初頭、MOTO GUZZI に、このV7の開発を促した直接の背景は、大きく分けて次の2点があります。

一つは、イタリア当局によるニーズ、いわゆる官需です。四輪が売れ、その台数が増えた結果、都市部の道路交通は、その様相を随分変えたでしょう。これを取り締まる目的などに用いられて来た、Falconeを初めとする従来の官用機種が、その役割を果たすには厳しい状況になって行ったのは想像できます。状況を刷新する必要がある。この危機感を背景に、当局が動き出したこと。これが第一。

もう一つは、モーターサイクルの市場の変化です。四輪車が売れる、ということは、従来より高価な、大型モーターサイクルが売れる余地も出来つつある、ということです。当時、最も成熟した市場は、やはり北米です。当時の北米ディーラーは、新たな商品性を持つ商品を求め、メーカーに交渉するような、いわば日本の商社のような機能も果たしていました。より魅力的な大型モーターサイクルを求める有形無形の圧力が、メーカーに直接の影響を及ぼし始め、二輪メーカーがこの市場に、参入を目論み始めたこと。これが第二。

このどちらが決定的だったのかは、資料により記述が異なり、判然としません。しかし、V7開発の張本人たる、カルカーノ氏の回述に重きを置きますと、まず官需が先行し、後に民需と合わせて、その開発を進めて行った、というのが近いようです。

オフィスの風景。左から、カルカーノ、カントーニ(弟子)、トデロ(右腕)の各氏。

サーキットでの現場の風景。左から、えらそうな弟子、職人肌のボス、ライダーはロレンツェッティ氏。(1952年モンツァ、共に資料1より)

2.2 生誕前夜

MOTO GUZZI は1960年代初頭、新規大型モデルの開発に関し、北米を代表する有力ディーラーやイタリア当局と、今風に言えば、マーケットリサーチを兼ねたミーティングを行っていました。内容的にはかなり突っ込んだもので、イラストや図面を用いた、モデルコンセプトの詰めのようなものまで、話が進んだようです。その結果、官需と民需である程度のニーズの合致を見たので、これを平行して開発する方針とした、または結果としてそうなった、というのが、V7開発開始の直接のトリガーとして、最もありうるシナリオかと思います。

現場証人のカルカーノ氏の証言を優先すると、MOTO GUZZI Vツインの始祖「V7」の開発は、まずイタリア当局の要求に対応して開発を進め、これを民生用としてブラッシュアップして行った、というのが実際のようです。

|

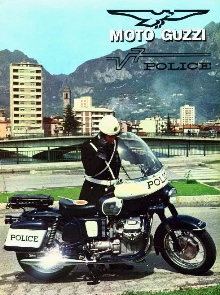

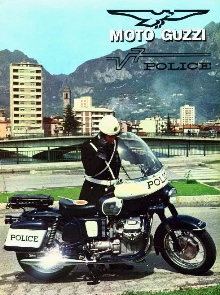

当時の交通警察の様子(やらせっぽいが)

(資料1より)

|

これは、V7の始まりとして一般的に言われている説、

「初めは、カルカーノが描いた、数点の学術的な図面だった」

「まずVツインモデルの図面が、イタリア当局に提案された」

などと適当な言われ方をする場合が多いようですが、これらと符合すると、私は考えています。なぜなら、現存するV7の最古の資料というのは、上記の、当局やディーラーとのブリーフィングで用いられた、ドローイングや図面のはずです。もし、今、MOTO GUZZI の Vツインの祖先を調査をしている人物が、MOTO GUZZI 社の書庫に眠る、これらの図面に行き当たったとしたら。そして、当時の状況を、自力で想像しようとしたら。そういった「説」ができあがるのは、あり得る話だと思いませんか?。

お話を、V7開発史に戻します。

MOTO GUZZI という会社は、戦前からの長い期間、幾多の政変の時期を通して、当局との付き合いを続けていました。上の3X3で述べたように、こんな特殊車両の開発を請け負う程、評価されてもいた。

MOTO GUZZI は、このモーターサークルの開発に、真っ向から

取り組みます。

イタリア当局が示した仕様は、

- 都市交通を御しうる性能を持つこと。

- 整備性良好なこと。

- 10万キロを、大規模な整備なしに走破しうること。

2.3 生誕

開発に当たったのは、長らくレースシーンにその活躍の場を持ち、最後にV8レーサーを造り上げ、その後、FIAT用エンジンの開発にも従事していた、カルカーノ氏が率いるチームです。本格的な開発開始は、1963年中頃からだったようです。

そのコンセプトは、以下のように詰められて行きました。

- 必要なパワーはFalconeの2倍、これから、排気量のターゲットを700ccと算定。

- この馬力・車重に対し、チェーンドライブでは耐久性が確保できない。

ドライブ方式はシャフトを用いる。

- エンジンは、構造の簡略化・軽量化のため、空冷とする。

- エンジン形式は、以下の利点を鑑み、縦置き90°V型2気筒OHVとする。

- 各シリンダーが別個に露出しており、シリンダーの冷却効率が良い。

- OHVとすることで構造が簡略化でき、エンジンヘッドの整備性も高められる。

- 車体に低くマウントでき、かつ転倒時のエンジンダメージも(フラット

ツインにに比べて)小さい。

- バランサーの必要がなく、エンジン構造を簡単にできる。

- シャフトドライブとの相性が良い。

このアーキテクチャの決定には、英車のパラレルツイン、米車の横置きVツイン、独車のフラットツインといった、当時の在来のアーキテクチャも、十分に比較検討されたことを資料は伝えています。

その排気量から「V7」と命名されたモーターサイクルの開発が、ここから新規に開始されます。

エンジンは、既に耐久性、量産対応などの基本検討のほとんどを成功利に済ませている、例のFIAT用Vツインが祖とされたようです。エンジンの基本構造、セッティングなどに、類似点が多く見られます。しかし、排気量はもとより、ミッション以下の取り扱いが異なりますから、全てを新規に設計し直しています。要するにMOTO GUZZI は、手持ちのOHV90°Vツインの技術を再構成し、モーターサイクル用に全く新しいエンジンを作り上げた。そう言えると思います。

上述の、ディーラーなどとのリサーチの結果もふまえ、開発は進みます。そして次第に、MOTO GUZZI が考える、「10万kmくらいラクに走っちゃうモト」が形を成して行きます。

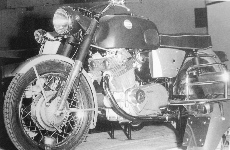

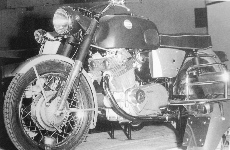

V7 プロトタイプ(資料 3より)

V7 プロトタイプ(資料 3より)

V7のイタリア当局への引き渡しは、まず、プロトタイプの試作と評価、という形で行われたようです。イタリアの警察組織は、その母体となる組織に応じて縦割りになっています(内務警察、治安警察、財務警察、などなど)。そのせいなのか、(それとも、極東の島国と同様、縦割り体質が強いだけなのかはわかりませんが、)どうも、当局から美しくまとまった仕様が提示される、ということではなく、組織別に様々な仕様がバラバラに示されていたようです。MOTO GUZZI は、これらに同時に対応していたわけで、これはこれで大変な事態だと思うのですが、逆に見れば、多様な仕様の評価が、現場レベルで平行して進んでいたことになる訳で、かえってV7のブラッシュアップを早めたのではないか、と思えなくもありません。

そして、この時期に、MOTO GUZZI 社内で起こった、もう一つの重要な出来事にも触れておきたいと思います。

創業者の一人、Carlo Guzzi (カルロ グッチ)は、V7プロジェクト発足当時、病の床にあったとされます。これ以前に既に、開発の第一線からは退いてはいたようですが、オブザーバーといった形で現場に関わることもあったようです。そしてV7開発にも、彼のサジェスチョンとバックアップがあった、とする資料もあります。開発スタッフの後ろに彼の視線があったとすれば、現場のモチベーションに大きな影響を与えたろうことは想像に難くありませんが、開発の意思決定は、次第に現場が自立して行うようになっていったでしょう。つまり、MOTO GUZZI 社内で、開発・生産といった技術部門の体制が、カルロ・グッチを頂点としたものから、ミクッチやカルカーノらが詰める開発チームを中心とした形へと移行し、それが確実に機能する態勢が整って行ったのがこの次期だった。そう言えると思います。

MOTO GUZZI はこの時、水平シングルに代表される第一世代から、Vツインに代表される第二世代に、名実共に脱皮しつつあった。

V7の初めの試作車が、ガラビニエリに引き渡されたのが1964年初頭。

そして、カルロ・グッチが亡くなったのは、1964年11月。

彼の、あの優しく、奥深い光をたたえた瞳に、V7が映ることがあったのかどうかは、不明です。

|

現実を見据え続けた、冷静で優しいまなざし。

(資料1より)

|

2.4 コンテスト

イタリア当局が、当初から官用モーターサイクルを、コンテスト形式、つまり「条件と期限を平等にし、出品物を並べて公平に審査して、優劣を決めること」を想定していたのかは、定かではありません。しかし、二輪メーカーから見れば、官需とは、まとまった数の、安定した需要です。また、それ自体が高性能と信頼性の宣伝でもある。当時の二輪市場の状況から考えて、真っ先に抑えたい市場分野だったといえます。

当然、各メーカーが参入を図ります。

選定のための「コンテスト」は、1966年に開催されました。参加メーカーは、MOTO GUZZI の他に、ラベルダ、ジレラ、ベネリの名前が挙がっています。

まず「10万km走行テスト」。これはMOTO GUZZI の圧勝でした。他が31,000kmまでに全てドロップアウトしたからです。この「ドロップアウト」は、クランクシャフトの破損を意味すると推測されます。一般に、エンジンの耐久力は、即ちクランクシャフトの耐久力と言えるからです。独り残ったMOTO GUZZI は、社内テストライダーにより、そのままテストを続けます。計86,000kmまで走らせた後、テスト車両を分解・検分した所、外装がチとやれた程度で、機関内部の状態は良好、という結果でした。

続いて、整備性とコストの比較。ここでもMOTO GUZZI 圧勝。評定いわく、「GUZZI はメカニックの夢だ」。何しろ、車体側面に膝を着けば、目の前にシリンダーヘッド、開けてみれば、OHVの簡素で剛胆な構造が現れる。基礎的な整備アクセス性は、極めて良好です。

カルカーノらの堅実なエンジニアリングは、ここに結実しました。MOTO GUZZI は見事、選定を勝ち得ます。

|

先のファルコーネに比べれば、強力なのは

一目瞭然・・。

|

さて、ここに参加したとされる他のメーカーの、前後の動静を見てみましょう。

BenelliとGilera。その名前を聞いても、美しい4気筒レーサーはすぐ思い浮かぶものの、市販車はあまり浮かんで来ない、のは私だけかもしれませんが、これらのメーカーについてざっと調べた限りでは、この時期に新規モーターサイクルを開発した、という記録は見あたりません。コンテストの参加車両は、(あったとしても)試作車然としたものではなかったか、と思われます。

Laverda。1966年にロンドンのモーターサイクルショーで、後のSFCの原型ともなる650ツインを発表しています。コンテストに参加したのは、これに類する車種だった可能性が高いと思われます。

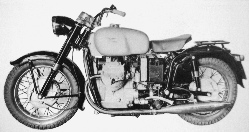

Ducati。資料では、コンテストには間に合わなかった、とされていますが、1967年、700ccのパラレルツインを試作し、カラビニエリへ試作納入しています。当時のドカティは、IRI(産業復興公社)が管轄する、半国営企業です。ボローニャの警察組織ともパイプはあったでしょう。わざわざコンテストに参加する必要など、なかったのかもしれません。しかし、肝心のモーターサイクルの評価の方は、振動が大きい、などあまり芳しいものではなく、結局、目覚ましい成果とはならなかったようです。

|

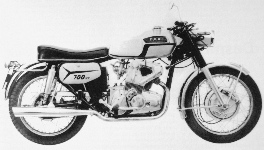

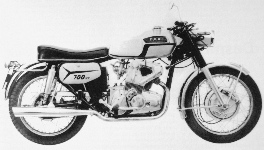

LAVERDA650

(1966年11月ロンドン、資料11)

|

|

|

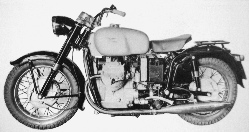

DUCATI 700ツイン

(資料10より)

|

どのメーカーのものにしろ、車両のアーキテクチャは、500cc前後のパラレルツインにチェーンドライブ、ということでは共通していたようです。これらとV7が並んだ所を想像すると、MOTO GUZZI の大胆かつ大真面目なアプローチは別格です。どうやら、「マイナーメンテのみで10万キロ走行可」といった当局の要求を真に受けたのは、MOTO GUZZI だけだったようです。

とはいえ、コンテストに落選したメーカーとっても、この時の開発プロジェクトは、無駄足にはならなかった。なぜなら、これ以降、名前のみならず、実態も維持することができたのは、この時期に大型二輪車市場に食い込み、量産を果たしたメーカーに、限られることになるからです。

2.5 V7の評価

V7の民生市場への展開は、上記と平行して準備されていたようです。こちらは1965年末、ミラノショーでのお披露目で、一段落と見ることができるでしょう。既に当時から、「半端なものは出さない」という評価を得ていたMOTO GUZZI のことですから、この時点で、耐久性、量産性、初期トラブルの対処など、生産に関わる基本的検討は終了段階に達していたと思われます。

|

シビリアンV7プロト

(資料3より)

|

ミラノショーでのV7は、それまでの市場にはないキャラクターではありましたが、市場自体が今とは違い(?)、既成概念にないものも受け入れる性質があったようで、登場から、まずまずの評判を得ていたようです。

ミラノショーで、あの鷲のマークをまとい、スポットライトを受け輝く、全くの異様のV7。それは、水平シングルに代わる、MOTO GUZZI の新たなアイデンティティーの宣言だった。そう言えると思います。

さて、当時の日本では、V7の出現は、どうとらえられていたか?。

当時の雑誌の記事を要約しますと、大変に変わった構成だが、乗り味として基本は良くおさえられていること、性能と耐久性のバランスが優れていること、そして、テストし尽くしたものしか出してこないMOTO GUZZI のことだから、安心して乗り続けることができるだろう、というような、(21世紀の雑誌より、よほど冷静な)評価になっています。

2.6 カルカーノの仕事

「あなたの造ったVツインは、実に40年近くに渡って、MOTO GUZZI を支えており、今でもたくさんの愛好家が居る。すばらしいことですね。」

「・・・そうかね?」

Giulio Cesare Carcano 。ジュリアス・シーザーの名を持つこの技術者は、大変に冷静な男です。

「私はこのモトで、何一つ新しいことをしていない。90°Vツインなどは私が造る以前からあったし、シャフトドライブの影響も既にわかっていた。レーサーでは致命的ともいえるモーメントをもたらすが、一般道での使用なら、実用的で良い構成だ。ツーリングになら、現在でもよく合っている。このモトが、洗練された日本車の中で、今でも売れているのは驚異的だね。開発の当時、これはイタリアだけでなく、世界中の軍や警察に売れた。まあ、それを目指して作ったんだから、当然とも言えるけど。時代に乗れたこともある。幸運なモトだったね。」

自分の考案したアーキテクチャを大切にし、それをコツコツと造り上げ、最後に大成するといった、大器晩成型の成功物語とは、彼の行き方は対極的です。

水平シングルの次に、オットーチリンドリを造ることなど、何とも思っていない。またその次に、世知辛さを増す公道用のモトを、などと言われて、Vツイン・シャフトドライブのアーキテクチャを創り出して、平然としている。

置かれた状況と、自分の手札を冷静に見つめ、その都度、独自の解決策を打ち出して行く。しかもそのそれぞれが、後代から見ても、説得力がある。

プロとして、真の行き方と言えるでしょう。

「天才肌」などと持ち上げられ、その一つ一つの仕事の奥深さを、後代が理解するのには時間がかかる。彼と同名の古代の偉人と、似ているとも言えるでしょうか。

|

休暇中のカルカーノ氏

(1954年、資料6より)

|

V7の構成を、改めて見てみましょう。

スイングアームピポッドを受け持つセクションの上端と、ステアリングヘッドを、真っすぐ太い部材で繋ぐ。主な応力は以上の構造で持ち、これとは別に、ゆるやかなクレードルが、エンジンを下から抱え込む。

V7のフレームは、大雑把にくくれば、当時のMOTO GUZZI のレーサーと同じ構造と言えます。しかしその印象は、全く正反対です。レーサー達が、ギリギリかつ最小限の、強さと弱さがせめぎ合う、独特の「たおやかさ」を醸し出すのとは対象的に、V7はひたすら、剛胆に見えます。頑丈そうな、しかし、想像していたより、一回り小さい車体。そして、ブレーキやサスペンションといった部分部分が、これが60年代の代物であることを想起させます。

エンジンの搭載位置が低く、ローリング軸も低いことから、V7はスイスイと地面を舐めるように走ります。MOTO GUZZI はそれまで、水平シングルに代表されるように、低重心を標榜して来たメーカーです。V7も、基本的にこれに倣っています。

さて、カルカーノ氏ですが、後のMOTO GUZZI の「政変」時に社を離れてしまうことになるわけですが、それ以降も、技術者として活躍されています。モトよりも好き、という船の世界で、スピードボートなどでも結果を出された、やり手でもあります。今でもコモ湖畔にお住まいで、アメリカズカップから四輪のF1まで、レースが大好き、何でも知ってて、よく喋るお爺さんです。

「今、MOTO GUZZI で再度仕事をされるとしたら、どうされますか?。」

「そうだなあ、大型モトの市場は、刺激の強いスポーツバイクと、利便性の高いスクーターに二分されているように見える。しかし、モトGPのイメージそのままに、ハガキ一枚分のタイヤ接地面に100馬力、なんていうのは、普通のウデの一般ユーザーにとっては、バカげた話だろう。・・・え、水平シングルかい?。面白いかもしれんが、マーケットが無いだろう。そうだなあ、V7と同じように、官需からの発想を許してもらえるなら、うん、3気筒コモンレールで、『満タンは、月に一回でOK!』、なんていうのはどうだ?。」

既に「冷静な男」を通り越して、茶目っ気も愉快なイタリア爺さん、と言う感じも、しないではありませんが・・。

2004年初頭の現在、齢93歳にして、今だご存命です。

あれだけ仕事して、しかも長生き。93歳でも記憶力抜群。やっぱ違うわデキが。

※ 注記

色文字部と上の写真は、資料2(カルカーノ氏のインタビュー記事)の意訳・抜粋です。

(当時のURLは、 http://www.guzzisti.it/maestri/carcano/carcano_body.htm )

※ 追記

Giulio Cesare Carcano氏は、2005年9月に、94歳で亡くなられました。

ご冥福をお祈り致します。

→ 次の章へ

→ ページの先頭に戻る

→ サイトのトップへ戻る

© 2005 Public Road Motorcycle Laboratory

V7 プロトタイプ(資料 3より)

V7 プロトタイプ(資料 3より)