以上で、MOTO GUZZI Vツインの原点と成り立ち、という、本稿の目的の大体は描けたと思います。

これ以降の開発・発達史の詳細については、例えば、スポーツモデルの変遷についての優れた資料が既に存在しますし(※)、モデルヒストリーの資料も豊富にあるので、ここでは、MOTO GUZZI 社の以降の動きについて、トピックス別に簡単にまとめるに留めたいと思います。

※ 例えば、

http://www.motoguzzi-jp.com/technical/technical.html

の「il Cambiamento dei Modelli Sportivi」などを参照。

V7 Sportの生産が軌道に乗った1972年、SEIMNNは、MOTO GUZZI の再建は成功利に終了した、ということで、この会社の売却を画策し始めます。幾つかの手が挙がり、その一つ、De Tomaso の手中に、MOTO GUZZI は入ることになります。時に1973年。

この前後、デトマソは何をしていたのか。前後を年代順に追うと(資料により記述が違うので大体ですが)次のようになります。

| 70〜71年 |

ギア、ビニャーレ、デトマソ社米株のほとんど (つまりパンテーラプロジェクト一式)をフォードに売却 | |

| 71年 | (それを元手に?)ベネリ買収 | |

| 73年 | MOTO GUZZI 買収 | |

| 74年 | ビニャーレ、デトマソ社株をフォードから(1/3の値で?)買い戻し | |

| 75年 | マセラティ買収 | |

| 76年 | イノチェンティ買収 |

60年代から、自分の名前を冠したブランドで、四輪の高級GT市場に打って出ていた彼は、第一次石油ショックで自動車業界が大揺れのこの当時、パンテーラプロジェクトで、アイアコッカを相手に大立ち回りを演じている最中でした。その彼が、どのような意図を持って二輪市場に参画したのか、具体的に伝えてくれる資料は入手できていません。

この当時のMOTO GUZZI 社の雰囲気ですが、彼が筆頭株主に座った途端、SEIMMと完全に切れて、全てが彼の言いなり、というイメージは当たっていません。例えば73年当時で言えば、倒産前からの株主(影響強そうでしょ?)なども居たでしょうし、SEIMMの残党のようなものも居たかもしれない。利権の争いは、幾度となく振幅を繰り返しながら、その後も長く続いたようです。MOTO GUZZI のフレームナンバー打刻プレートの「社名」は、以下のように変遷しています。

| ● | 政府管理下からDe.Tomaso大株主時代 | SEIMM MOTO GUZZI |

| ● |

De.Tomaso 完全傘下(1988年頃から) | GBM(GUZZI BENILLI MOTO R )S.p.A. |

| ● |

De.Tomaso傘下から完全に離れる〜現在 | MOTO GUZZI S.p.A. |

例えば、ベネリとのモデルの開発・生産のシェアなどの実務は、ベネリとMOTO GUZZI の運営陣が直接話し合ってまとめ上げていたようですし、彼の影響がどこまで及んでいたのか、一言で言える状況ではなかったようです。

MOTO GUZZI に関し、彼がもたらした、とされる事項を大雑把に挙げてみます。

左は400GTV(・・・やっぱりホンダに見えます?)

右は256。(この時代に、一万回転回る市販車エンジンは珍しかったとは思います。)

(共に、資料1より)

日本車勢の大攻勢に守勢にあったことを差し引いても、彼の二輪に対する姿勢は、あまり積極性を感じさせるものではありません。あくまでビジネスのセンスでもって、手持ちの工場のファシリティーを有効に使うことに、専らの興味があった、そのように見えます。デトマソはモノマネを忌み嫌っていたといいますが、一連の四気筒モデルはきっちり日本車のモノマネですし、また、スパインフレームモデルについても、Dr. John がAMAで出していた「結果」を、イメージとして「商品性」に結び付けたい、というのが主な動機だったようで、その構成の新規性・優秀性を確信していたとか、それを市場に出すことに熱意を持っていた、というような、ファンが喜びそうな「血の熱い」話題からは、彼は無縁です。

そして今、彼の二輪経営の「結果」を見ると、90年代までにベネリ、イノチェンティの工場は売却・閉鎖、GBMの二輪生産で残ったのは、MOTO GUZZI ・マンデロでのVツイン系のみ。

カリフォルニアやルマンなど、現在のMOTO GUZZI「生き残り」のラインナップを眺めてみれば、それが、デトマソの指揮の結果であると言うよりも、彼の指導(圧力?)に対し、自社の実力、市場の状況などを現実的に処理した、MOTO GUZZI 自身の、実直で地道な仕事の結果の積み重ねであるように見えます。逆に、ルマン1000初期モデルの、フロント16inchに見られるような、コスメティックなスタイリングが、MOTO GUZZI そのものの特徴を覆い隠しているように見えることもあるのが、私には残念でならない。

デトマソが差し出した傘は、MOTO GUZZI を雨から守ったかもしれない。しかし結果として、同じ傘の下に置かれた他のブランドと共に、一つの「影」の中に、MOTO GUZZI を取り込む結果にもなった。その大きな「影」が、デトマソが持つ「影」のイメージに重なって見えるのは、私の彼に対する、偏見のせいなのでしょう。

資料でも、デトマソのことは、良くは書いていないものの方が多いように見えます。しかし、少数ですが、彼に好意的な意見もあります。

何が違うんだろうか?。

厳密に裏を取った訳ではないのですが、どうも、実際にデトマソに会った人間かどうか、で分かれるように思えるのです。

ドクタージョンは言っています。

「デトマソは、MOTO GUZZI を愛していた。」

エンツォのようなカリスマや、アニェッリのような華やかさから、デトマソのイメージは対極にあります。デトマソ自身も、これを是としていたようですが、その理由はわかりません。彼が自分で仕向けた結果なのか。その方がやり易いと思っていただけなのか。単に、敵が多かっただけか。

デトマソのMOTO GUZZI への愛とは、どのようなものだったのか。

彼は2003年5月に他界していますから、事の真相を尋ねる可能性は、既に失われています。しかし、もし、その機会が得られたとしても、彼の答えは、彼がMOTO GUZZI に及ぼした影響に比べれば、遥かに素っ気ないものだったのではないか。

何となく、そんな気がしています。

|

MOTO GUZZI の何を愛していたんですか。 (資料1より) |

小〜中間排気量のMOTO GUZZI は、大きく分けて2種類あります。一つは、ベネリブランドと共有していた4気筒や2サイクルの機種。もう一つは、兄貴分と同じ、縦置きVツインのアーキテクチャを持つ機種です。

前者は、日本車を模したものとして、評価は概して高くありません。見た目は当時の日本車に瓜二つ。しかし、1977年当時に10,500rpmで27.8psを発生するという「254」(231cc)など、スタイリングと技術水準の先進性を兼ね備えた例もあるので、コピー商品を並べて安穏とすることを、潔しとはしていなかったようです。

しかし、何と言っても、イモラを初めとする中間排気量の縦置きVツインが、日本では馴染み深いと思います。中型免許の規制が市場を締め付けていた時代、これで乗れる唯一の外車として、また、その独自なアーキテクチャとスタイリング、手軽さなどが同居した車種として、長く親しまれていました。

1977年のV50から始まるこのシリーズは、広範なラインナップを派生しました。ベーシックモデル、スポーツモデル、オフロード、アメリカンなどなど。安価で簡便、かつ必要十分なモデルとして親しまれ続けており、現在でも新たなブラッシュアップを受けつつ、ニューモデルを生み出しています。

これらを設計・開発したのは、兄貴分と同様、かのリノ・トンティ率いる開発チームです。そのエンジニアリングを詳しく見ると、V7 Sport の当時に大型Vツインを受け継いだ彼が、継承したかったこと、やり直したかったこと、でもデトマソに阻まれできなかったことなどが錯綜しており、かなりドラマチックなものです。しかし、その詳述はここでは煩雑に過ぎるので、その本当の姿をお伝えすることで、これに換えたいと思います。

雑誌の評価では「250ccのシングルモデルより遅い」などと揶揄されることもあったイモラですが、これがちゃんとしたオーナーに扱われると、大型Vツインのツーリングに混じり、そのハイペースにキッチリ付いて来る程の実力を発揮します。大型モデルのような、アクセルに対応する強烈なキックこそ期待できませんが、イモラの巡行スピードはかなりのものなのです。そしてこれが、モンツァやラリオなどの、より大きな排気量のモデルとなると、小型軽量な車体と、兄貴譲りのコントロール性が相まって、その走りは、一言でいえば「自由」。まさに唯一無二の世界を展開します。大型Vツインの車重や車格を重荷に感じる人だけでなく、地に足が着いた官能として、貴重な選択肢と言えるのです。

物凄いバイクでぶっ飛ばして満足する、そんなことに飽き足らない、現実的な感性の持ち主には、長く愛車とされている方もいらっしゃるようです。

|

V40Capri (1986年頃のタイヤメーカーの広告より) |

|

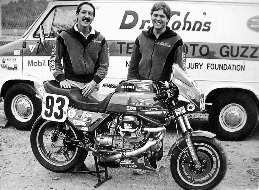

Dr. JohnWitnerと、 ライダーGreg Smrz(グレッグ シュムルツ) (1985年、資料3より) |

80年代終盤、チューンしたルマン1000で、AMAのレースシーンで好成績を上げている男がいました。John Witner (ジョン ウイットナー)。Dr. John と呼ばれるのは、本業が歯医者さんだったからです。「だった」、そう、彼は本業を売り飛ばし、自分のバイクに突っ込みます。地元のレース屋・機械屋と組んで、新たなフレームの製作を始めるのです。

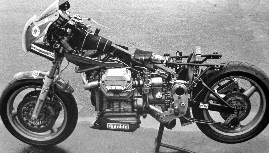

スイングアームピポッドは、太い丸パイプの両端に、板材をボルト止めした構造を採ります。このセクションの上端とステアリングヘッドを、太い角断面材で結ぶ。エンジンは釣り下げ式にマウントします。これで、車体のアライメント設計の自由度を上げることができる。発案者のドクタージョンの母国語・英語で、Spine frame スパイン(背骨)フレーム(日本では、バックボーンと言った方が、より通じましょうか)と呼ばれる構造です。

|

1987年のDr. John のレーサー (資料6より) |

これに、デトマソが便乗を図ります。

当時、MOTO GUZZI 社内にあった試作エンジンのうち、OHC4バルブを持ち出し、これを特別に、キミに供与しよう、開発費もある程度、出資しよう。

その後の成り行きは、予想通り(?)彼が言う程スムーズには運ばなかったようで、この「新型」MOTO GUZZI はその後、AMAのサーキットより、MOTO GUZZI 社内のテストコースを走る方が多くなります。その傍らでは、なかば拉致されたように、ドクタージョンが仕事をしています。

これがつまり、デイトナプロジェクトの始まりです。

開発は、当初の目論みよりも、かなり難航したようです。理由は4つ。高出力エンジンの耐久性確保、エンジンマウントなど車体のアライメントの最適化、タイヤのラジアル化を初めとする高荷重化。そしてこれらに、一度に対処しようとしたこと。

空冷でリッター100psを超し、性能安定性と耐久性を維持したまま、量産にこぎつける。これはMOTO GUZZI の技術でも難しかったようです。特にエンジンヘッドの耐久性の確保に困難があった、と資料は伝えています。

そして、車体のアライメント。スパインフレームのそもそもの目的は、エンジンマウントとフレームのアライメントを分離することにあった。しかし、ミッションのケーシングを変えなかったこと、つまり、シャフトの取り出し位置を変えられなかったことで、そのほとんどは制限を受けたままでした。リアサスペンションの動きを理想に保つためには、ドライブシャフトの取り出しを高く置く必要があった。ドクタージョンは、エンジン位置を下げたかったようですが、結局それは叶わなかった。また、太いリアタイヤは、シャフトを外に追いやります。ドライブシャフトの小径化でしのいだものの、エンジンはわずかに右にオフセットします。

|

心臓が少し偏る。人間に身体に近い設計思想。(大嘘) 乗って感じる違和感は全くないのですが。 (資料3より) |

さらに、タイヤのラジアル化。前輪荷重の高いMOTO GUZZI は、もともと、ラジアル化に向いています。それには、飛躍的に容量の高まったタイヤがもたらす大きな荷重に応える、高剛性な車体が不可欠です。しかし、今やこれを支えるのは、スパイン一本だけなのです。スパインの構造を縦に長い角断面とすることで、直立のブレーキング等では剛性を稼げるものの、ブレーキを引きずったままコーナーに突っ込むような場面での、捻り剛性は稼ぎにくい。

これらの影響が相まって、デイトナの開発は難航します。デイトナの後、

エンジンを従来のOHVモデルのチューン版としたスポルト系を産んだ後も、

熟成は刻々と続きました。

これら、デイトナ、スポルト系のラインナップの性格は、見た目通りの高いスポーツ性に体現されます。しかしそこには、昨今よく見られる、技術力によるフールプルーフさでポテンシャルの底上げを図るという、甘い方法論はありません。それに挑めるかどうかはひとえに、乗り手の実力次第です。ストイックな、孤高の世界ではありますが、MOTO GUZZI 伝統の、ハイスピードツアラーとして性格も兼ね備えています。

|

大仕事を終えたドクタージョン。 (少し疲れたような笑顔が印象的・・。) (資料6より) |

デイトナの派生モデルとしてユニークなのが、チェンタウロです。デイトナを親しみ易いレベルまでデチューンし、マッチョなスタイリングをまとったモデル。OHV系より洗練されたエンジン、高剛性な車体、そして、何にも似ていないスタイリング。これは、と一度ハマってしまうと、本当にもう、これより他にない。発売当時はあまり人気がなかったようですが、今では、もっと評価されてしかるべき、と評する資料も見受けられます。

|

V10 CENTAURO (1988年、資料3より) |

そして、スパインフレームの開発史は、ミッションを新造したV11スポルトの登場で、次の段階に移ります。それまでのハイパースポーツ路線から、GTに近い性格付けに改められた新「ルマン」の登場に、懐かしさと親しみを持つファンは少なくないようです。

ドクタージョンのやりたかったこと。

基本的に背骨一本で応力を持つフレーム、エンジンを低めに置いて、ハンドリングのリニアリティを増すこと。これはいわば、カルカーノのV7と、同じ方法論です。スパインフレームの開発史は、見方によっては、先祖帰りであるとも、言えるかも知れません。

インジェクションなど、最新の技術で艤装してはいますが、そのOHVエンジンは、60年代に作られた基本を、そのままを踏襲しています。

40年もののワイン。そんな趣でしょうか。

そして、その熟成は、今も刻々と進んでいます。

図面で暖めて来たものも、たくさん持つMOTO GUZZI です。ブレーバ1100などの情報を見る限り、縦置きVツインモデルのブラッシュアップは、今後もさらに進んで行くのでしょう。

|

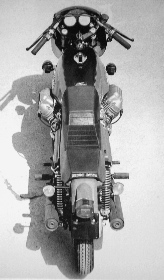

850ccにしては異常なスリムさを示す、850LeMansのTop View。 (資料6より) 長い時間をかけて培った技術と、新しい技術の融合は、何を現すのでしょうか。 |

→ ページの先頭に戻る

→ サイトのトップへ戻る

© 2005 Public Road Motorcycle Laboratory