(資料16より)

|

モトチクリズモ誌1924年9月号表紙 (資料16より) |

1920年代初頭。MOTO GUZZI 創業の当時。

アールデコに象徴されるように、技術が、人々の周りに、彩りとして、身近に降りてきた時代。

第一次大戦の以前から、技術的な研鑽を積んでいた、ある若者が居ました。

戦争から戻った彼は、兵器という「高度な技術製品」に触れたことも影響したのでしょうか、新たなイマジネーションを抱いていました。

それは、独創的なモーターサイクルです。

エンジンは、ボアを大きくし、バルブ径を広げることで、エンジンの呼吸を楽にする。

回転の安定は、容量の大きいフライホイールで得る。

このフライホイールを、クランクケースの外に配置することで、クランクケースの大型化を避け、その剛性を確保する。

通常とはエンジンの回転を逆方向にすることを含めて潤滑に配慮し、高い耐久性を得る。

エンジンの車体への搭載は、車体下部に水平に行うことで、低重心な車体構成とする。

それにより、当時の劣悪な道路環境でも、安定した操縦性を確保する。

その独創性は、確かな理由によって裏付けられていました。

初めから大排気量4サイクルからスタートするという一点を取ってみても、モーターサイクルメーカーとしては稀な経歴です。

彼と志を共にし起業した仲間は、彼の名前を冠したモーターサイクルを世に送ります。

「MOTO GUZZI 」は、いわば初めから、「独特」だったのです。

1922年 Normale 500(市販車)

1922年 Normale 500(市販車)

1926年C4V500(レーサー)

1926年C4V500(レーサー)

(共に資料1より)

MOTO GUZZI を育んだのは、レースです。

しかしこれは、今の我々が考えるレースとは、全くの別物です。

当時は未舗装です。雨が降ったら石畳は地獄、砂利の方がまだマシだ。

そういう時代。

走りを理想に保つお膳立ては、ほとんどありません。

レースの形式も様々です。通常のサーキットレース、TTやラリオサーキットのような長距離周回型、ミラノターラントのような片道イッキ走り型などなど。

特に、公道レースは過酷です。スタートしたら最後、チームのサポートは期待できません。ライダーが全ての問題に、単独で対処する必要があります。

「もう何時間、走っただろうか。次の給油ではサンドイッチが食べられるかな。おや、何か異音がしてきた。止まって修理したほうがいいだろうか。私に直せる部分だろうか。それともこのまま走るか。おおっと、あの犬、道の真ん中で何してるんだ。・・・」

あらゆる困難に単独で打ち勝ち、目的地に到達する。

安全に。なるべく速く。

つまり当時のレースとは、一般ライダーの状況を、そのまま濃縮したものでした。

|

当時のレースの風景 (資料1より) |

観客の目になって見てみましょう。

いつも自分たちが走っている道を、著名なライダーとマシンが駆け抜けます。

修理も、自分たちの面前でやります。

道端で作業するライダーのレザーウエアの下には、寒さよけの工夫が見て取れます。

実は彼は、寒さと振動から来る、リュウマチに悩まされているのです。

そんなライダーが、懸命に努力して一番に飛び込むゴールには、

また、そのマシンに輝く、泥と油と汗と涙に彩られたエンブレムには、

今では想像もつかない、意味があったのです。

|

1934年イタリアG.P.ローマ (資料4より) |

まず、まともに動くか、がモーターサイクルの評価の焦点だった時代。

それを十分に満足し、高性能という実質を上乗せし、さらに見た目の美しさを加え、モーターサイクルに芸術的な深みを与えうること。

それは、カルログッチのような、限られた才能だけがなしえる技だった。

MOTO GUZZI が体現していたこと、黄金の鷲のエンブレムが意味するものとは、こういうことだったのです。

|

伝説のライダー、Omobono Tenni。 この笑みと眼光。 (資料4より) |

時計の針を進めます。

時代は、1950年代初頭。

レースは、今と同じような、サーキットレースを意味するようになっています。

路面も当然舗装されてはいますが、まあ昨今と比べれば、安全に配慮したとは言いがたい環境ではあります。

果たして、鷲のマークは、いまだ健在です。

前輪を覆う巨大なダストビンカウルに覆われいるその車体のひとつをよく見ると、それは、かなり洗練されてはいますが、あの水平シングルのアーキテクチャ、そのままです。

|

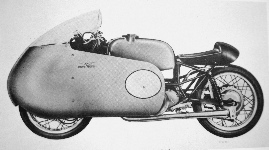

1951年 Gambalunghino 250 |

|

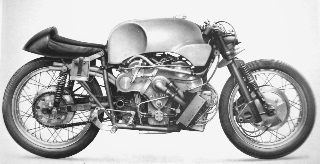

1956年350ccレーサー |

|

(共に資料1より) |

おや、まだこんなものが。

MOTO GUZZI は結局、これしか結果を出せなかったのか?。

全く違います。

MOTO GUZZI は既に、レースシーンで様々なエンジンを試作しています。

2〜4気筒のマルチシリンダー、パラレルやV型といったシリンダーの配置形式、OHVからDOHCといったヘッド形式、過給とその方式のバリエーション・・・レシプロエンジンの基幹技術の、あらかたを網羅していると言っていいでしょう。

そのMOTO GUZZI が、未だにこの構成を取っている。何故でしょうか?。

簡単です。

勝てるから。

この構成で、勝てる見込みがあるから。

エンジンは高度なチューニングでパワーを絞り出すことはもちろん、各部のぜい肉を極端に削ぎ落とすことで、軽量を突き詰める。

足りない馬力は、ダストビンを装着するなど、使う方を節約することで補う。

軽量コンパクトな車体は扱い易く、加速はライバル多気筒気を凌ぎ、コーナリングスピードも稼げる。

これなら、クソ重い多気筒エンジンを抱えた、子持ちシシャモのような直線番長たちに勝てる。

しかし、ジレラやMVアグスタなどの多気筒バイクが、長い長い熟成の時間を経てその実力を上げるに従い、それは次第に優位性を失って行きます。

その時、MOTO GUZZI は何を考えたか?。

現場証人の、カルカーノ氏のコメントを引用します。

「新しいモトを作るのは簡単ではなかった。4気筒はジレラやMVが既にいて、技術的にも進んでいた。何か新しいこと、ライバルの先を行くもの、をやる必要がある。どうする?。6気筒は問題が大きいことが既にわかっていた。サイズを小さくできる多気筒高馬力エンジンで、やれる程度の構造の複雑さのもの、それが8気筒だった。エンジンサイズは、開発の当初からメドが付いていたし、実力的にもMVの馬力を優に超えていた。V8というモトは、我々にとっては、当然の帰結だったんだ。」

巷で言われているように、その開発の頓挫が、「背伸びをし過ぎたせい」ではないことは、その開発がスタートしてからモノが走り出すまでの期間の短さと、次のコメントから明らかでしょう。

「我々は、既に初期設計の問題点を洗い出し、その対処と手配を済ませていた。58年型のV8は、発展型ではなく、新型になるはずだった。GPからの撤退は、我々にとっても、本当に寝耳に水だったんだ。」

V型8気筒レーサー、ottocirindri500cc。甘えのない設計。(資料1より)

V8は当初から、劣悪なハンドリングに悩んでいた、というような論評も良く見かけます。しかし、それも当たってはいないでしょう。なぜなら彼は、それまで長く、ハンドリングで悩んで来た多気筒勢を横目で見てきていたのです。そんなことは、初めから百も承知だった。

では、そのGP撤退の真相は?。

責任は、技術ではなく、経営に課せられるべきものだったのか?。

GP撤退からの10年間、MOTO GUZZI 経営陣の置かれた状況は、本文で触れた通りです。

戦前のイタリア二輪業界の重鎮たち。左から、

GiuseppeGilera (ジレラ創始者)

Bonmartini伯爵 (世界初の横置き4気筒O.P.R.A.出資者、つまり日本のバイクメーカーの大恩人)

EdoardoBianchi (ビアンキ創始者)

GiorgioParodi (MOTO GUZZI 創始者の一人)

時に1935年。

このうち、21世紀の今に残れたのは、ただ一つ、MOTO GUZZI だけ。

(資料19より)

レースでの熾烈な技術開発の様相は、昨今でも共通して見られる風景です。しかし決定的に違うのは、同じ技術を、市販車へフィードバックすることがなかった点です。

なぜ、せめてイメージだけでも取り入れて、市販へのテコ入れをしなかったのか。

「もし、V8を市販できたとしても、とてつもなく高価な物になっていただろう。それに当時は、物凄いモトでぶっ飛ばす、というのが主流ではなかったし、そういうマーケットもなかったしね。」

簡単に言えば、市販車とレーサーは、違うのがあたりまえだった。

価格も維持費も高価で、扱いも難しくて耐久性が無く、一般道を走るのに実用性がない。時に危険ですらある。そんな物を市販してどうする?。

(どうしても乗りたい向きには、安価な市販レーサーがある。)

市販車には、市販車のテクノロジーがある。

どんな状況でも扱い易く、楽しく走れて耐久性があり、価格も維持費も、できるだけ安いもの。

あらゆる困難に単独で対処し、目的地にたどり着く。

安全に、なるべく楽しく。

そのために、MOTO GUZZI はモーターサイクルを造り続けてきた。

確かに、みんなカネがあれば、V8のようなモンスターを駆って、ぶっ飛ばしたかったかもしれない。

V8を市販できなかったのは、そんなものには手が出せない程度の資力水準が普通だった、時代のせい、かもしれない。

しかし、本当にそうですか?。

モーターサイクルの目的は、走ることです。

MOTO GUZZI が走り抜けて来た時代。

大型バイクをポンポン買い替えることなど、できなかった時代。

苦労して買った一台は、ほとんどが一生ものです。

だから、それがいかに走るかが評価の第一点であり、商品性の焦点だった。

モーターサイクルの楽しみ。それが、

「次に何を買うか」と、うさん臭い広告と、井戸端会議のような

インプレッションが並ぶ雑誌に目を通すこと、

ではなく、

「次はどこに行こうか」と、書き込みだらけのロードマップに、

また目を落とすこと、

そこから始まる。

そういう時代。

モーターサイクルに乗るということは、失敗が、自分の身(と財布)に直に跳ね返って来る、容赦のない世界でもあります。そこで乗り続ける人々に、これだけの長期間、支持され続けて来た。その理由は、「雰囲気」や「ノスタルジー」といったような、ヤワなものではなかったはずです。

もっと、具体的で、はっきりしたもの。

モーターサイクルを生活の傍らに置き、時間の合間にそれを楽しむ人にとって、どういうものがいいのか?。MOTO GUZZI は、モーターサイクルの創成期から、長い時間をかけて、そのコンセプトを熟成させて来た。

カルロ グッチ、カルカーノ、トンティらの、きらびやかな才能が、なし得て来た仕事。

その一台は、イタリアの、小さな良心のかけらなのです。

この記事が、モーターサイクルを好む、魂の幾ばくかの助けにならんことを。

その魂の、安全を願いつつ。

終わり

ombra 2004年 4月 2005年 12月 加筆・修正

→ 年表へ

→ ページの先頭に戻る

→ サイトのトップへ戻る

© 2005 Public Road Motorcycle Laboratory