左から、Carlo Guzzi、Stanley Woods、

Giorgio Parodi。

(資料4より)

|

1935年マン島TT。 左から、Carlo Guzzi、Stanley Woods、 Giorgio Parodi。 (資料4より) |

『MOTO GUZZI の経営は1966年に一旦破綻、経営は半ば政府が管理する形で、新体制IMI に引き継がれた。』

1966年のMOTO GUZZI といえば、前年末のミラノショーでV7をお披露目し、「コンテスト」で選定を得ることになる、そういう時期です。

それなのに、経営が破たん?。

IMIが乗り込んで来る理由が、本当にあったのでしょうか。

再び、カルカーノ氏の言葉を借りましょう。

「我々の雇い主のパローディは、素晴らしい人物だった。厳しくもあったが、大変な人格者だった。彼は、離反した側近に、ペテンにかけられたんだ。嫌なものだ・・。」

IMIは、全従業員を一旦解雇し、再雇用するという方針でリストラを断行。この過程で、多くの古参の技術者が、MOTO GUZZI を去ります。ミクッチも、カルカーノも。

企業の国営化、というのは、古くはアルファロメオなど、イタリアではよく聞く状況です。その功罪はさまざまでしょう。MOTO GUZZI の場合も、官用モーターサイクルの生産の安定を期すため、など、もっともらしい理由はいくらでもつけられるでしょう。しかし、彼らが行った仕事の内実を見れば、それは、整理という名を被った破壊だった。なぜなら、MOTO GUZZI はこの後、新たな創造を成し遂げて立ち直りますが、その仕事を成し遂げたのは役人ではなかった。それどころか、その創造を妨げようとさえしていたからです。既にあるものを効率良く進める、というのがお役人の眼目であって、それ以上でもそれ以下でもなかった。

なのに彼らは、滑稽にも、謀反の種を、自分で蒔くのです。

「経営破たん」の真相は不明です。その解明には、MOTO GUZZI 社の書庫の、図面ではなく、帳簿をあらためる必要があるのでしょう。Vツインのルーツを探るより、厄介な仕事かもしれません。背景は、ドロドロしたものも相当あったでしょう。(MOTO GUZZI の経営がすっきりしないのは、複雑に入り組んだ会社の利権構造も一因、という噂もあるようですし・・・。)

話を戻しましょう。新体制の元、V7の熟成は、IMI の後1967年に発足した新体制SEIMM が招いた技術者、Lino Tonti (リノ トンティ)と、カルカーノの右腕と称されたUmberto Todero(ウンベルト トデロ)ら残留スタッフよる、新しいチームに引き継がれて行きます。

|

1962年、ビアンキ時代のトンティ氏(左端) (資料19より) |

MOTO GUZZI に新たに加わったリノ・トンティには、製図板やテストコースから、セールスの現場まで、幅広いフィールドでの仕事が待っていました。顧客の要望や市場でのトラブルを吸い上げ、それらへの対処を設計にフィードバックし、実際の製品として具現化し、生産に移して行くこと。

|

セールスの現場の風景 左端がジョージ カーカー氏、右端がトンティ氏 (資料3より) |

V7は、MOTO GUZZI にとって、排気量も、エンジン形式も、量産車としては初めての形式です。またV7は、MOTO GUZZI が北米市場に本格的に進出した、初めてのモデルでもあります。初めてのタイプ、初めての市場。V7は、1967年の市場への本格投入の後も、熟成を深めて行きます。

簡単でわかり易い例としては、エンジンやミッションの表面にワッフルのように刻まれる強化リブが挙げられます。試作車や初期型ではツルンとしていたこれらの表面に現れたリブは、年式に従い、大きさや数が増えて行きます。これでクランクケースの剛性が上がり、耐久性や信頼性、(さらに北米ユーザーの豪快な使い方に対する耐性?)も上がったようです。

|

北米ディーラーの一味、もとい、スタッフの面々。 右端はカーカー氏。(資料3より) |

北米市場では、当時のディーラーの強いバックアップがありました。よい例が、ディーラーによるアメリカ警察への売り込みです。当時のアメリカ警察用バイクの市場は、膨大、かつ、世界の警察トレンドの先端を行くものでした。また、日常的に車体を公に曝すわけで、格好の宣伝でもあった。これに目を付け、果敢に切り込んで行ったのが、後にエキゾーストパーツで有名になる、George Kerker(ジョージ カーカー)らの、当時の米国ディーラーの営業スタッフ達でした。MOTO GUZZI のバックアップも積極的です。ロサンジェルス警察当局とのミーティングには、ディーラー、輸入代理店に混じり、トンティの姿も見られます。売り込みの努力と当局のテストが繰り返され、MOTO GUZZI はここでも、正式採用を勝ち得ます。それまでハーレーに乗っていた現場が混乱するから、という理由で、「両脇あたりに来るグリップ」「ステップボード」「長ーいサイドスタンド」など、意匠をハーレーに合わせたポリス仕様が誕生します。

|

キャラハン警部と、どちらが怖い? (資料3より) |

V7はその後も、快適性の向上を目指し排気量を拡大するなどして、Ambassador アンバサダー(757cc)、Eldorado エルドラド/GT(844cc)といったバリエーションを増やして行きます。重厚なグランドツアラーとして熟成を深め、市場でも安定した人気を得るに至り、その生産は1970年代の中盤まで続きます。生産中止を決めたのはデトマソですが、当時、市場では、残った新車の争奪戦が展開された、と資料は伝えています。

|

北米で、今も愛され続けるエルドラド (資料3より) |

トンティが感じた、もう一つの市場の要求。それは、スポーツモデルへの対応です。上記のようなV7の熟成作業を通じ、トンティは、V7の素性を知り尽くしたでしょう。また、1969年には、V7ベースの車両による、スピードレコードの樹立を経て、その実現性への確信を深めて行ったようです。

|

1969年、モンツァでのスピードトライアル (資料3より) |

かつて、Bianchi、Paton、Linto、Aermacchiといったブランドの元で、レースシーンで仕事をしてきたトンティは、どうすればモーターサイクルがスポーティで面白くなるかを知っていた。しかも、設計から製作までを一人でこなせる、職人エンジニアでもあった。

謀反の種が、芽を吹きます。

1970年。彼はまず、石頭SEIMM と、ストで動かない工場といった繁雑を避けるため、一旦MOTO GUZZI 社から身を引き、設備の整った自宅ファクトリーに引きこもり、アエルマッキ時代の仲間に助けを借りつつ、独自に設計を進めます。ターゲットは、ヨーロッパのスポーツプロダクションレース750ccクラス。目標として挙げたスペックは、最高速200km/h以上、車重200kg以下、5速ミッション(V7は4速)、の3点です。

エンジンは、V7ベースのモディファイで十分に行ける。問題は、スポーツモデルとしては「フレキシブルすぎる」フレームだ。彼はこれらを、有機的に再構築する、優れた仕事ぶりを発揮します。

フレームの剛性を上げるために、ストレートパイプを多用して、ダブルクレードルとトラスの複合構造を作り上げる。エンジンのVバンク間の補機をクランクの前端部に移動、空いたVバンク間に、フレームのトップチューブとタンクを落とし込む。タンクとシリンダーの間には、指が入る隙間さえない。ダウンチューブはボルト脱着式として、整備性を確保、というか実は、そうでもしないとエンジンが降りない、というほど、フレームの寸を詰めて剛性に配慮した。評論曰く、手袋のようにフィットしたフレーム・・。ステアリングヘッドは、前輪のサスペンションストロークぎりぎりまで落とした。それでも、エンジン搭載位置はV7より上がり、十分なエンジン地上高とバンク角を確保できた。かつ、シート高はEldorado と同程度に収まる、コンパクトで高剛性な車体ができ上がった。おっとミッションだ。これはV7を基本的に流用。1速増やすだけだもの、お茶の子さいさい、と。

さて、出来上がったぞ。ちょっと乗ってみよう。

おお、結構行けるじゃないの・・・。

(実はこの後、転んで足を折りますが、ギブスで固めてテスト続行!。)

トンティの仕事ぶりは、まるで、それを欲していたのは、彼自身なのではないかと思える程です。

試作車を引っさげてMOTO GUZZI に戻ったトンティと、お役人の交渉が始まります。

お役人にとっては、スポーツモデルなど、どうでもいいことです。カネがかかる新規プロジェクトなどもってのほか、今あるもので効率良く儲けることを考えていればよろしい。新規モデルの変更点(つまりコストアップ要因)を数え上げるなどして、経営陣はゴネゴネと反対します。

芽吹いた謀反は、さらに伸び続けます。

ここでのトンティの仕事は、大きく分けて2つ。試作機V7 Sport の量産対応というテクニカルジョブと、量産後の成功を図るというマーケティングジョブ。

前者は、トデロらMOTO GUZZI 社内のチーム全般で当たります。(優れた設計をする、ということと、それを安定した品質で量産する、というのは、別のことなのです本来は。)エンジンなどはV7ベースとはいえ、V7 Sport はほぼ新規設計ですから、これは大変な仕事だったようです。経営陣の重い腰と、工場のストでただでさえ生産が遅れ気味、つまりラインが空かない、のも影響したでしょう。しかし1970年後半から始まった作業は、1971年中頃には、ほぼ山を越えていたようです。

後者のマーケティング対応は、レースへの出場と、これを前提としたスペシャルプロダクトTelaio Rosso で対応します。これがマーケティングジョブと呼べるのか、単にトンティがレースに出たかっただけ、だったのかは定かではありません。しかし、レース仕様のテライオロッソでインテグラルブレーキの実験をしたりと、開発の方も怠りないこと、また、V7 Sport 以降、レースを離れたステージでも、このVツインモーターサイクルの熟成をし続けるトンティの姿勢は、これが、単なるにレース熱に収まらない、彼流のストラテジーの始まりに位置づけられるようにも思われるのです。そして何より、この時期に市場でのV7 Sport の名声を決定的にしたのは、プロダクションレースでの、テライオロッソの活躍でした。

|

テライオロッソの勇姿 (資料3より) |

TelaioRosso「赤のフレーム」。

ホモロゲーション取得のため、量産に先駆けて製造された、ハンドメイドのV7 Sport の俗称です。

量産モデルとは、フレームのアライメントは同じですが、材質や径が事なる特別仕様、また、エンジンはバランス取りを施した手組み。車体色は、タンクとサイドカバーが在りし日のダストビンカウルをイメージした緑、フレームが水平シングルレーサーの赤。

レースへの初お目見えは、1971年6月のMonza 500km。長らくの2位の後、最終的には3位に入賞します。9月には、ボルドール24時間耐久レースへ参戦、844cc仕様のTeraio Rosso は、初めの10hまではレースをリードした後、3位と6位に入ります。

このスタイリングと性能。出ばなから上位を狙える、優れた実力。

サーキットを舞う、黄金の鷲が帰って来ました。

71年のミラノショーに現れたV7 Sport は、もう、量産せずにはおれないでしょう。

|

ボルドールでの走り (資料6より) |

といった次第を経て、トンティの目論見通り、V7Sportは、71年後半より、めでたく量産ライン「も」走り始めることになります。

さて、ちなみに申し上げますと、この初期モデル Teraio Rosso、実際は5速ミッションに難があるなど、いささかの弱点もあるようですが、その希少性もあって、市場では珍重されているようです。しかしそのスジのお話では、「生産は100〜200台程度だったが、現存するのは、たったの500台だ」ということで、流通している物のほとんどが、フレームを赤く塗っただけの?「まがい物」のようです。フレーム番号の管理などが徹底していなかった当時のことでもあり、ホンモノを見分けるのは、至難のようです。

最後に一つ。トンティのマーケティングジョブが及ぼした、もうひとつの影響。それは、新規モデルをデビューさせる前に、特別仕様の少量生産車をちょろっと出して、市場を煽っておく、というやり方です。ドカティやラベルダが、この後それに追従することになります。

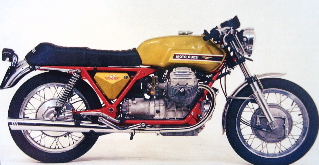

残念ながら私は、V7 Sportは実車を眺めたことがあるのみで、オリジナルで完調のそれが、いきいきと走る所は見たことがありません。なので以下は、写真や記事などの資料と、850ルマン等の、その直系の子孫達の走りっぷりから、私が感じたままの記述です。

V7 Sport の革新的だった点。それは、大きく分けて2点。ハンドリングと、スタイリングです。

そのハンドリングを造り上げているのは、独特な重量配分です。

OHVのVツインは、カム周りの機構がクランクケースの中にあり、ヘッドには最小限の動弁系しかなく小さいため、マスがクランクケースに集中しています。V7 Sport はこれを、従来に比べて前寄り、かつ、比較的高い位置に置いた。前輪荷重が大きいため、全速度域で直進性は良好です。また、ステアリングヘッドの動きに重量がリニアに追随するため、ロール特性も従順で、浅いバンク角から旋回体制に入ります。さらに、一般のシャフトドライブにありがちな、アクセルオンで車体がリフトしてから加速する、という動きを、このシャシはしません。リアタイヤのトラクションが、ダイレクトにステアリングヘッドに伝わる。ステアリングヘッド周りに発生する応力は、剛性に十分配慮した、トンティフレームが受け止めます。

MOTO GUZZI は、それまで二輪界でマジョリティだったエンジニアリングのセオリー、つまり、重量はできるだけリアに近付け、コーナーではアクセルオンを基調に、前輪を大回りさせる感覚をメインとした方法論から、いち早く脱却した。車体の重量を手元近くに感じながら、これをアクセル一発で自在に動かせる感覚。この斬新なハンドリングは、一旦慣れてしまうと、あらゆる状況下で大変に乗り易いのです。

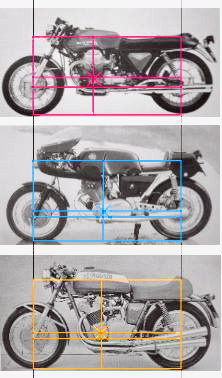

同期達の比較。

写真は上から、

・V7Sport(1971年、資料1より)

・LAVERDASFC(1971年、資料11より)

・MV750Sport(1973年、資料15より)

縦線は、前後輪の接地面と、クランクの位置、

横線は下から、接地面、車軸線、クランク位置、ステアリングヘッド位置、

X印は、クランクの位置。

かなり適当な作図ですが、それでも、V7 Sport は、その車体の構成の中で、

クランクが前寄りで高く位置し、ステアリングヘッドも低いことがわかります。

公平に、弱点の方にも言及しますと、前が重くて重心が高いですから、ブレーキングは不利です。しかしMOTO GUZZI は、前後輪の資産を有効に活用する手段〜インテグラルブレーキの導入〜により、これを解決して行くことになります。

次に、スタイリングについて。

当時の市場は、MOTO GUZZI が歩んで来たトラディショナルな様相から一変していました。モーターサイクルの性能は、一般の人間が一般道で使える上限を超えていました。また、マスプロダクション技術の進歩により、信頼性の高さが、商品性から前提条件に変わって行った。どのバイクも乗りこなすにはあり余る、しかも壊れない。この状況下で、商品としての「売り」は、スタイリング、つまり見た目の印象や真新しさに、ウエイトを移しつつあった。日本車が、大量生産技術を持って市場を席巻し始めた時期です。この状況下で、見た目にアトラクティブであることは、マーケティング上、重要なファクターになっていた。

トンティは、そのことも十分考慮に入れて設計をしています。V7 Sport は、車体全体が低く構えた、凝集と緊張の感覚を体現しています。(ベルトーネ関係者の肝入りがあった、とする資料もあります。)カルカーノのV7 に比べ、パワーとスピードを想起させる、精悍なスタイリング。そして、それを証明するかのように、サーキットに舞う、テライオ・ロッソ。

まず、美しいスタイリングと、しっかりした造りでアピールする。そして、実際に手に入れた人々の、大事にしよう、ちゃんと乗ろう、そういう思いと努力を無駄にしない、感覚性能と耐久性。

|

まさに疾走のイメージ。 (資料1より) |

これが、V7 Sport が体現した、スポーツモーターサークルの新しい姿でした。

この後、これらの美点はほぼそのままの姿で、後継のルマンシリーズに受け継がれて行きます。またトンティフレームは、持ち前の基本設計の確かさと汎用性でもって、スポーツモデル以外の派生モデルを生み出して行きます。ベーシックモデル「T」、グランドツアラー「SP」、ラグジュアリークルーザー「カリフォルニア」。21世紀の現在でも生産され続け、まさに文字通り「屋台骨」としてMOTO GUZZI を支えることに至る、重要な資産になるのです。

|

日本で、今も愛されるトンティタイプ。 |

さて、このリノ・トンティさん、90年代までMOTO GUZZI 社と関わがあったとのことで、そのせいもあってか、カルカーノさんほど、饒舌ではないようです。開発の裏話などを詳細に語る、と言うことはあまりありません。しかし、技術者と言うのは本来、寡黙なものです。トンティさんが普通で、カルカーノさんの方ががおしゃべり、ということなのでしょう。

左:デトマソ期、MOTO GUZZI 不遇時代のトンティ氏。

(RIDERS CLUB 誌 No.57 1983.3 より)

右:近年のトンティ氏。

(サイトAnima Guzzista より。当時のURLは http://www.guzzisti.it )

そして、この二人と共に働き続けたトデロさんは、何と今でも、その姿をMOTO GUZZI 社でお見かけすることがあるそうです。

|

近年の、オフィスでのトデロ氏。 (資料6より) |

※ 追記

Umberto Todero氏は2005年2月、82歳で他界されました。ご冥福をお祈り致します。

→ 次の章へ

→ ページの先頭に戻る

→ サイトのトップへ戻る

© 2005 Public Road Motorcycle Laboratory