2018年から2024年

2018年

3月4日 亀岩の洞窟 チバニアン

JR久留里線の久留里駅から。久留里は湧水の名所で一般の民家でも軒先で湧き水を提供していた。千葉県で唯一名水100選に選ばれた。

駅近くの施設では雛人形の展示も。

亀山湖の近くを通り、しばらく走って濃溝の滝へ

濃溝(のうみぞ)の滝とは言っても滝ではなく、川の流れに農業上の目的で溝を作り、やや滝のように見えるということらしいが、話題になるほどのものではない。近くの亀岩の洞窟と一緒にSNSで話題になった。

亀岩の洞窟も自然の洞窟ではなく、農業上の目的で掘ったもの。日光が斜めに入ると、水面への反射と合わせてハートに見えることで話題になった。

次に二重の向山トンネルへ。

二重に見える向山トンネル。実はもとのトンネルは上の穴につながっていたが、トンネルの向こう側は下っているので、直接つながるよう掘ったのだ。

反対側の上へ回るとこう見える。

次はいよいよチバニアンへ。

この日は川の水が少なかったので、普通の靴で近づけた。

地球の磁気反転の証拠ということで年紀の命名に使われることになった。我々が見ても全くわからない。

少し走って小湊鉄道の飯給駅から帰った。

飯給は「いたぶ」とよむ。地名の由来は、壬申の乱に敗れた大友皇子が来たときに食事をふるまい、その礼に皇子がつけたとのこと。

4月8日 三春の滝桜 夜ノ森 81km

郡山から三春へ。

三春へ向かう道路も桜だらけ。三春へ近づくとほとんど一本道で3km手前から渋滞。滝桜の駐車場が満車になれば、あとは出てきた分しか進まない。

滝桜

次は丘陵を越えて富岡方面へ。

途中、一部帰還困難区域があり、警備員が立っていた。乗用車はOKだが、オートバイ、自転車はダメ。回り道するのは大変で、結局警備員の車で送ってくれた。

夜ノ森はさくら祭りの筈だったが、暖かすぎてもう散りかかっていた。人出もほとんどなし。

夜ノ森のメインストリート。一部帰還困難区域のためバリケードがある。

富岡駅から帰った。

10月4日-5日 阿武隈洞 107km

富岡ー川内村(泊)ー阿武隈洞ー郡山

4月には帰還困難区域があって走りきれなかったので、今回は帰還困難区域を避けて走ることにした。夜ノ森には行かずに川沿いに走っていく。「毛田」への標識があるところで脇道へ入る。舗装路だが細い。イノシシでも出てこないか不安。道路沿いには家はなくても新聞受けが出ている。

稲穂が綺麗だ。

大量の黒いビニール袋もある。

川内村に入る。

旅館の近くに「天山文庫」というものがあった。草野心平が構想を練ったところ。書籍なども納められている。

天山文庫の建物

翌朝は阿武隈洞へ。

阿武隈洞の外観。左に入り口。

奥のほうのホールは本当に広い。

阿武隈洞を後にして郡山へ。郡山から新幹線で帰った。

10月18日-21日 犬山 美濃 永平寺 235km

多治見ー犬山ー関ー美濃ー越前大野ー永平寺ー福井

多治見駅からスタート。駅近くに「五平餅」の店がある。前にも寄ったことがあるので、今回も食べた。

五平餅。店内、持ち帰り可。

また「信濃屋」といううどん屋がある。「ころうどん」といううどんを出している。少しの汁に胡麻とネギがパラパラあるだけ。同じような支那そばもある。量も多くないので両方を頼む人が多いようだ。何年か前に来た時の話では、週の半分を仕込みにかけ、うどんも2時間以上茹でる。主人は代替わりしたようだ。ノートを見ると神戸あたりから食べに来る人もいるようだ。

信濃屋。時代劇に出るような建物。

昼食を済ませ、修道院を見てから虎渓山という丘陵に登る。上に茶店が数軒ある。反対側に永保寺というお寺がある。

永保寺。岩場や池を配した広い境内。国宝建築物もある。

犬山を目指す。

犬山の古い町並み。中心街とは離れて残っている。

犬山城

翌日は木曽川を渡って対岸を走る。やがて木曽川とも離れ関市へ。

関鍛治伝承館とフェザーミュージアムに寄って美濃へ。

美濃市駅の近くに旧駅が保存されていて、旧型の車両も保存されている。

市内の案内板に古い町並みが表示されている。

美濃市町並み。美濃紙にまつわるイベントもいろいろやっているようだ。

美濃紙の作品を展示していた。

郡上八幡へ向かう途中突然雨に降られた。大粒の雨がひょうに変わった、幸い地下道があったのでやり過ごす。遠くには青空も見えているのだが。30分くらいで止んだので、郡上八幡へ。

着いて一休みと思ってコンビニでコーヒーを飲んで、今晩の旅館の位置を確認したら・・・。20kmも先の白鳥町だった。ネットで探すとき、「郡上八幡地区」で探したので、てっきり近いと思っていた。駆け足で市内を回る。

郡上八幡の町並み。雨の後のせいか人通りが少ない。

宗祇水と名付けられた湧き水。通りから少し入ったところ。団体客も来ていた。

裏通りには水の流れる小径。

これくらいで切り上げ、旅館へ。途中で暗くなり、6時半ごろ旅館着。

翌日は越前大野へ向かうが、まず尾根を越える。一般道はループやつづら折りを繰り返していくが、高速道路(先は未完成)は山の中を大きくトンネルで回っている。走っていると、どこがどうなっているかわからない。

油坂トンネルを抜けて尾根の反対側へ。

桜の樹の向こうが油坂トンネル。

九頭竜川に沿って下る。

九頭竜湖。九頭竜ダム、JR九頭竜湖駅を過ぎて平野に出ると越前大野。

越前大野の中心街。車のイベントをやっていたようだ。

寺院が集められた寺町。

大野城。盆地のため年に何回か街全体が霧に覆われる。すると城だけが頭を出す。その写真で有名になった。

また尾根をひとつ越えて永平寺へ。

峠を越えて下ると参道。

土産物街の参道を少し上ると永平寺。

通用門。

初めの建物に入るとそこは受付。祈祷、参禅。上層階には宿泊も。

寺内の見学に入ると最初の大広間。寺内の建物の説明や注意事項。観光コースと修行僧の生活範囲は完全に分けられている。

谷間に作られているので階段が多い。

永平寺のあとは福井駅へ。駅前に恐竜が飾ってあるが、すっかり忘れて見ないで急いで駅に入った。

2021年

11月7日-8日 東海道 225km

千葉ー東京ー小田原ー箱根ー静岡

国土地理院の地図にある旧東海道の標記を辿って静岡まで。

品川宿など、古い建物などなくても、それなりに小さな店や建物が直線的でなく連なり、東海道を思わせるところもある。一方で、全くの住宅街になっていて、昔をしのばせるものが全くないところもある。ところどころ繋いで小田原へ。

翌朝小雨がパラつく中8時ころ出発。もし登りきれなかったら小田原に戻って輪行と思っていた。だいたい1km登ってひと休みを繰り返し、昼前に芦ノ湖へ。

国道最高地点の看板があった。

あとは下るだけ、と思っていたら、まだ上りがあった。

三島方面へ下る途中山中城の看板。1号線から入ってみると、駐車場と茶店があった。山城で建造物はなく堀と広場のみ。かなり広い。

山中城の看板

あとは平坦だから、と思っていたが、結構距離があって時間を取られた。

2024年

10月27日 静岡 掛川 76km

静岡ー金谷宿ー石畳ー中山峠ー掛川(泊)ーねむの木村ー静岡

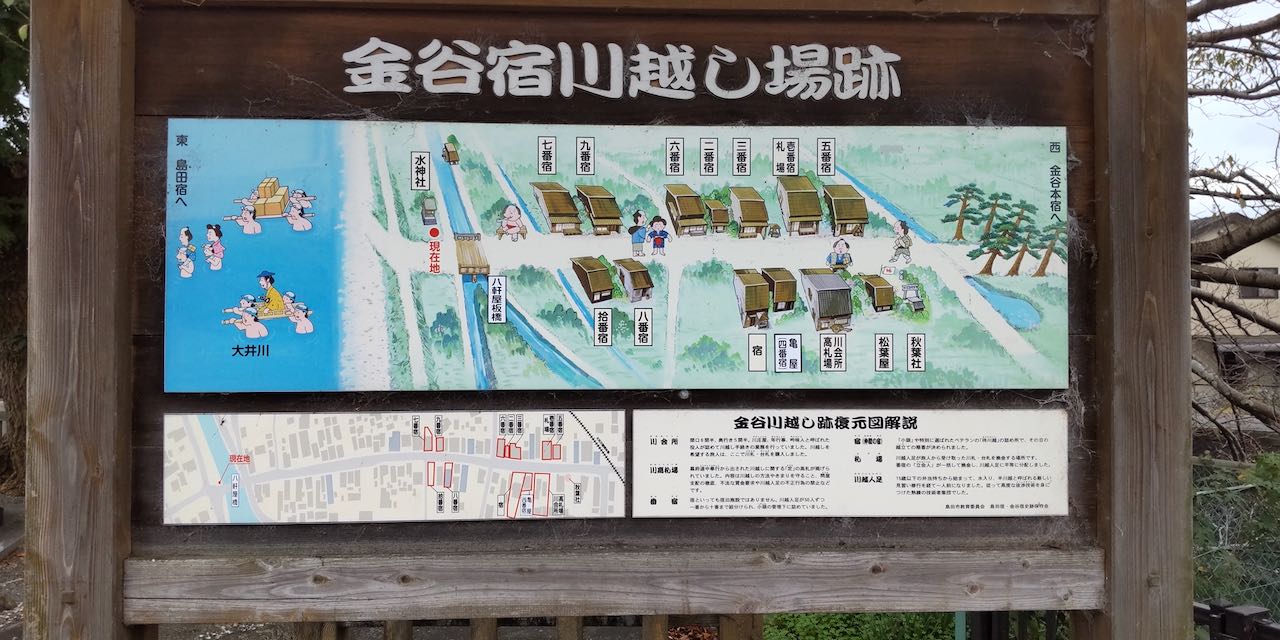

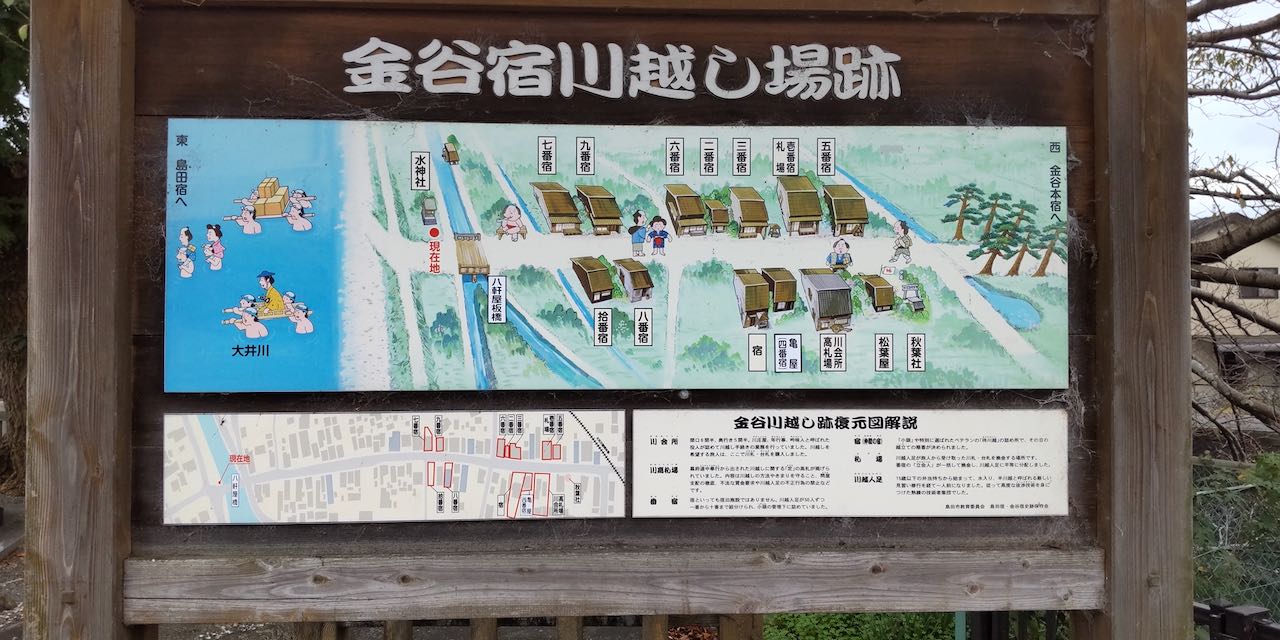

地理院地図を頼りに旧東海道を辿る。ところどころ旧東海道らしい道を大井川橋へ。すぐ近くに大井川の渡しの金谷側の跡地。といっても案内板があるだけ。

金谷宿渡しの案内。周りに他には何もない。

金谷駅の近くを通って回ると石畳

石畳といっても丸い岩を並べているだけなので、自転車ではとても走れない。転がしても随分疲れた。

一時は30mほどしか残っていなかったが地元の努力で430mまでに復元された。

石畳の途中に「すべらず地蔵」。石畳で滑らないから、ということか。

諏訪原城を過ぎて小夜の中山。小夜の中山峠ということも、単に中山峠ということもあるようだ。「小夜」は単なる飾りの雅語か。しかし全体として難所でも、峠らしいところがなく丘のようだ。。地理院地図にも峠の表記がない。

日坂宿への沓掛の下りは急で、暗くて、ヘアピン。

掛川へ。

掛川駅近くに「十九首塚」がある。打ち取られた平将門らの首を葬ってある。

十九首塚。住宅街のなか、公園の一角にある。

このあとはねむの木村へ。

ねむの木村にある美術館どんぐり。ねむの木学園の在校生が描いた絵を展示。

つづきへ

TOPへ戻る