2017年

3月13日-15日 宮島 大久野島 184km

宮島厳島神社ー広島ー江田島ー呉ー竹原ー大久野島ー尾道

宮島口まで輪行し、フェリーで宮島へ。

土産物街のあたりに鹿がウロウロ。

鹿

神社では結婚式を挙げている人もいた。来たときは鳥居はまだ水の中だったが、30分もしないうちに引いて、歩けるようになった

結婚式。花嫁、花婿は桟橋から人力車で来ていた。

水が引いて歩けるように。

桟橋に戻り、広島を目指す。

原爆ドーム。広島に一泊して、翌日フェリーで能見島へ

能見島三高港へ渡る。

三高港から能見島の東側を江田島湾に沿って走る。能見島と江田島はつながったひとつの島。行政区分は能見町と江田島市に区切られている。早瀬大橋を渡り倉橋島へ。

早瀬大橋、対岸は倉橋島

早瀬大橋から遠望

手前が音戸大橋、向こう側が第二音戸大橋。

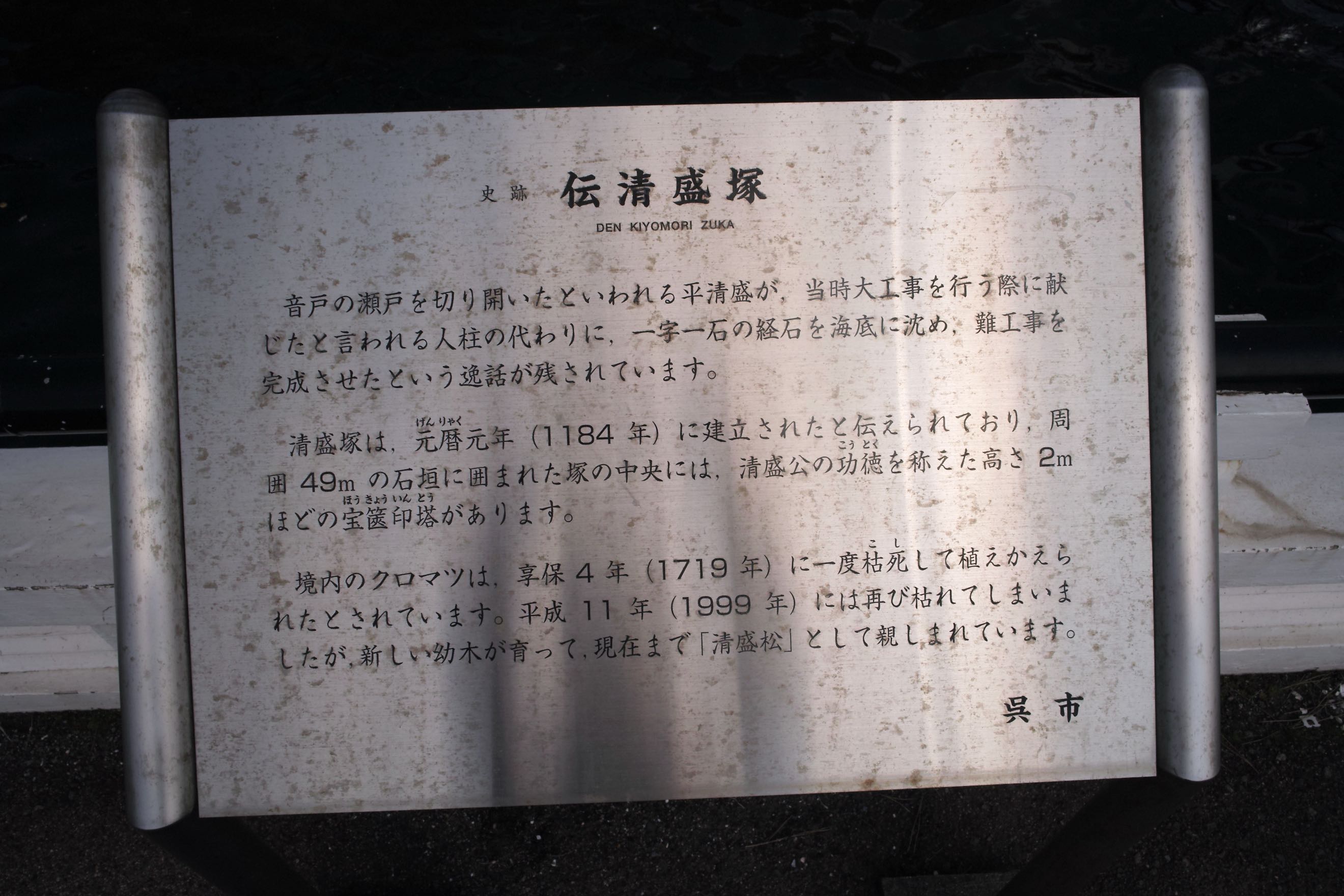

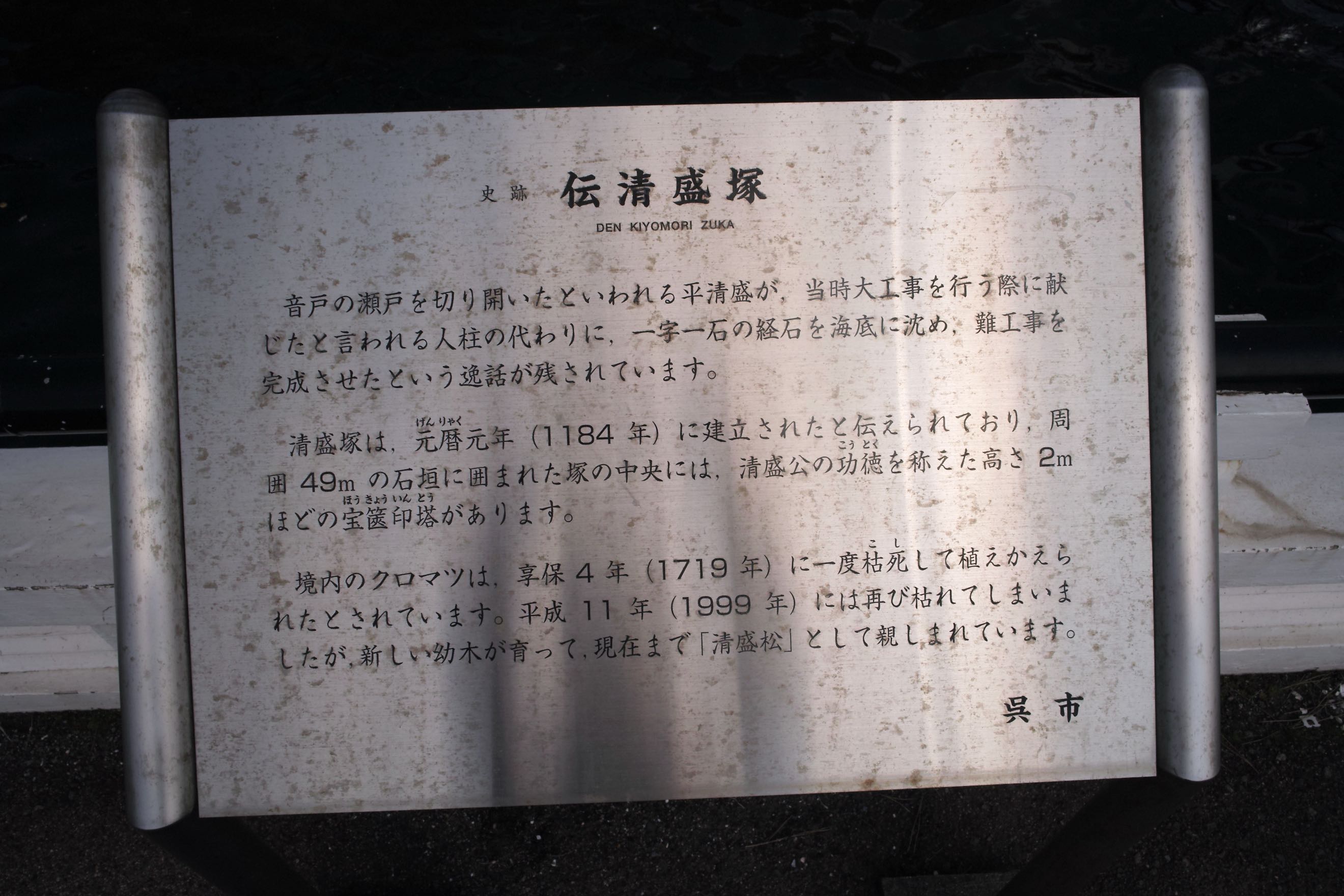

音戸大橋の袂にある清盛塚。音戸の瀬戸の工事で人柱のかわりに石を沈めたことを讃えた。

音戸大橋の向こう側は呉市。

音戸大橋へはループを登っていかねばならず嫌だな、と思っていたら、渡し船があった。

料金100円。船頭へ現金払い。乗り場に立っていると、対岸にいる船頭が気づいてこちら側へやってくる。

音戸大橋へ登るループ。

呉市内に差し掛かると船舶関係の作業場が立ち並ぶ、

自衛隊関係や関連する事業会社など

呉市を過ぎて鉄道に沿って東へ進む。安芸津に宿をとる。翌日はここから大久野島を目指す。

翌日大久野島へ向かう途中竹原駅を過ぎると「保存地区」の看板があったので寄ってみた。

竹原保存地区。街道一本ではなく地域として広がっている。明治の頃の建物もある。

リタ

リタ

何故か朝ドラでやったマッサンとリタの像も。

有料で家を公開しているところも。

お雛様を飾っている家も何軒か。

忠海駅に着いて海側へ回ると大久野島へのフェリー乗り場。

大久野島へのフェリー乗り場。うさぎの餌はここの乗船券売り場で買う。島にはなし。

島に降りるとすぐウサギが寄ってくる。

元々は戦時中毒ガスの研究、製造のための島だった。

毒ガスの製造器具が残されている。

島にいてもウサギに餌をやる以外にすることがないので、40分くらいいて忠海に戻った。新幹線の三原駅に行ったら「牡蠣小屋」を出していた。しかし客はゼロ。自分で焼くが要領が分からず、上手くなかった。尾道まで走り、輪行で新尾道経由で帰った。

5月21日-23日 佐渡 215km

新潟港からフェリーで。自転車よりも手荷物の方が運賃が安いというので、組立は両津港で。

「とき」を見るために、まず地図にあった「ときの里」を目指したが、職員もおらず学習センターのような感じ。とき保護センターとは違うようだ。

途中、能舞台があった。

江戸時代から本間家が代々受け継いできた。明治に再建され今でも毎年7月に能が上演されている。

もう少し先へ行くと、とき保護センターへの表示があった。

ときは年齢によりケージを分けているようだ。団体客も来ていた。

しばらく見てから元の道に戻る。

少し横に入ったところに根本寺という寺があった。

間口はそれほど広くないが、奥行きが長い。この突き当たりは二天門。

これは三昧堂。日連がここで他の宗教者と激論を交わした。他にも二王門、祖師堂、太鼓堂、本堂など。

ここから東側の海岸を目指す。

山を越えて多田というところに出た。ここから海岸沿いに小木へ。

宿泊した小木集落。赤い橋の先は矢島経島という景勝地。手軽な散歩コース。

小木を出て少し行くと北転船の陳列があった。

白山丸。地域おこしのため、全国各地から技術者を集めて建造。元々は北転船の中継地として造船も盛んだった。

宿根木の集落。

宿根木の内部。100軒ほどの住居があり、40人ほどが今も暮らしている。

たらい舟に乗れる。この船頭が唯一のたらい製造業者。今はプラスチック製が多い。

沢崎の集落

途中に大わらじ

佐渡の中心部に入る。国分寺跡、国府跡、妙算寺などがある。真野御陵に行ってみた。

真野御陵。承久の乱で島流しになった皇族の亡くなったところ。遺骨は京都へ戻った。

相川へ進んで佐渡金山へ

中央の窪んだところが道遊の割戸。金を掘ったあと。

金山の坑道にも入れるが、時間がかかるのでやめた。

京町通り。かつてはこの通りに鉱山関係者の住居や商店が軒を連ねた。

京町通りの先には鐘楼と代官屋敷跡。

民宿(旅荘みなと)の夕食。カニ、カワハギのしゃぶしゃぶ、刺身はホタテ、鯛、ヒラメ、ソイ。

翌日は北から回って両津へ。

島の北端近く、大野亀

二つ亀。観光バスも来ていた。このあと両津へ直行。

ジェットフォイルに乗ったら、運賃2,500円、特急料金3,000円。

6月18日-19日 青崩峠 128km

掛川ー森町ー水窪ー青崩峠ー平岡

掛川城の前の川には百合が乱れ咲き。

掛川城の遠景。

川べりには百合。

掛川城の天守閣には上がらず、森町を目指す。

森町に入ったがどこがポイントかわからない。とりあえず石松の墓がある大洞院を目指す。

大洞院の森の石松の墓。隣に清水次郎長の墓も。

戻って森町の中を走るが、どこが小京都なのかわからない。

森町のハズレには立派な石柱が立っているが。

天竜川に近づいていくと、天竜二俣駅に出る。

天竜二俣駅。ここから先は2007年に途中まで走ったところ。天竜川の河岸をゆっくりのぼっていく。

天竜川

上流になると渓谷が狭くなってくる。

旅館の部屋から。建物は道路脇に足場を組んで立っている。

ここからは道を分け、水窪川に沿って水窪方面へ進む。

水窪市街。

水窪駅へ渡る橋。鉄道(飯田線)は湾曲した地形を無視して、トンネルと鉄橋でやや直線的に進む。鉄道はこの先でまたトンネルへ入り、天竜川側に出る。

青崩峠へはこのまま152号線を進む。

152号線の分かれ道。青崩峠へは中央、青い看板と電柱の間を進む。左の道は青崩峠を越える国道が中央構造線による崩落で作れないため、迂回路として大回りして峠の向こう側へ抜ける。

*現在では2023年に青崩トンネルが貫通している。

入っていくとこんな道。左に僅かにガードレールのようなものが見える。これが先ほどの道。

途中にある足神神社。狭い道に突然ポツンと現れる小さな神社。だがマラソン関係者でお参りに来る人も結構いるらしい。

舗装してあるとはいえ、奥深い道だが、いろいろなものがある。

木地屋の墓。木地屋とは木を伐採して椀やお盆の材料を作る工人。良材を求めて各地を回ったという。

またこんな墓も。

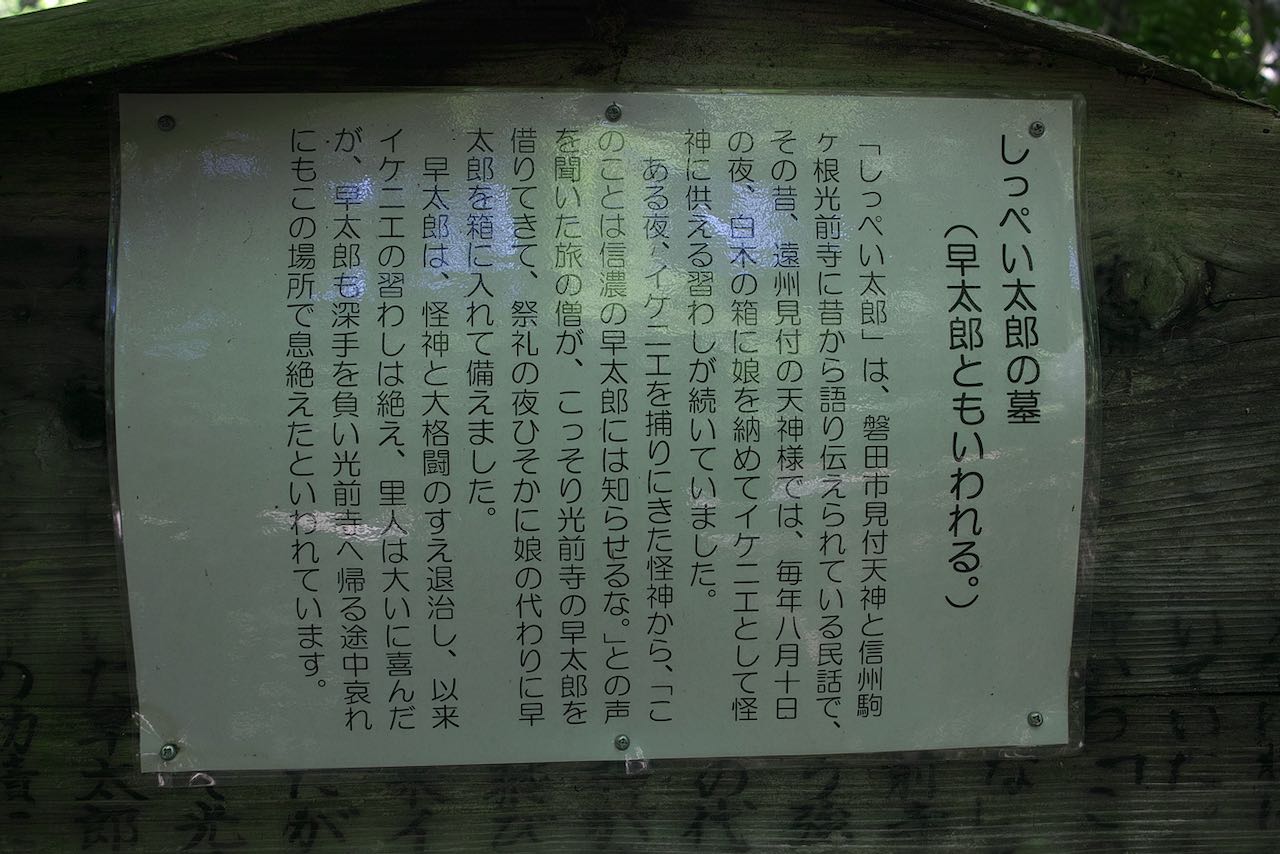

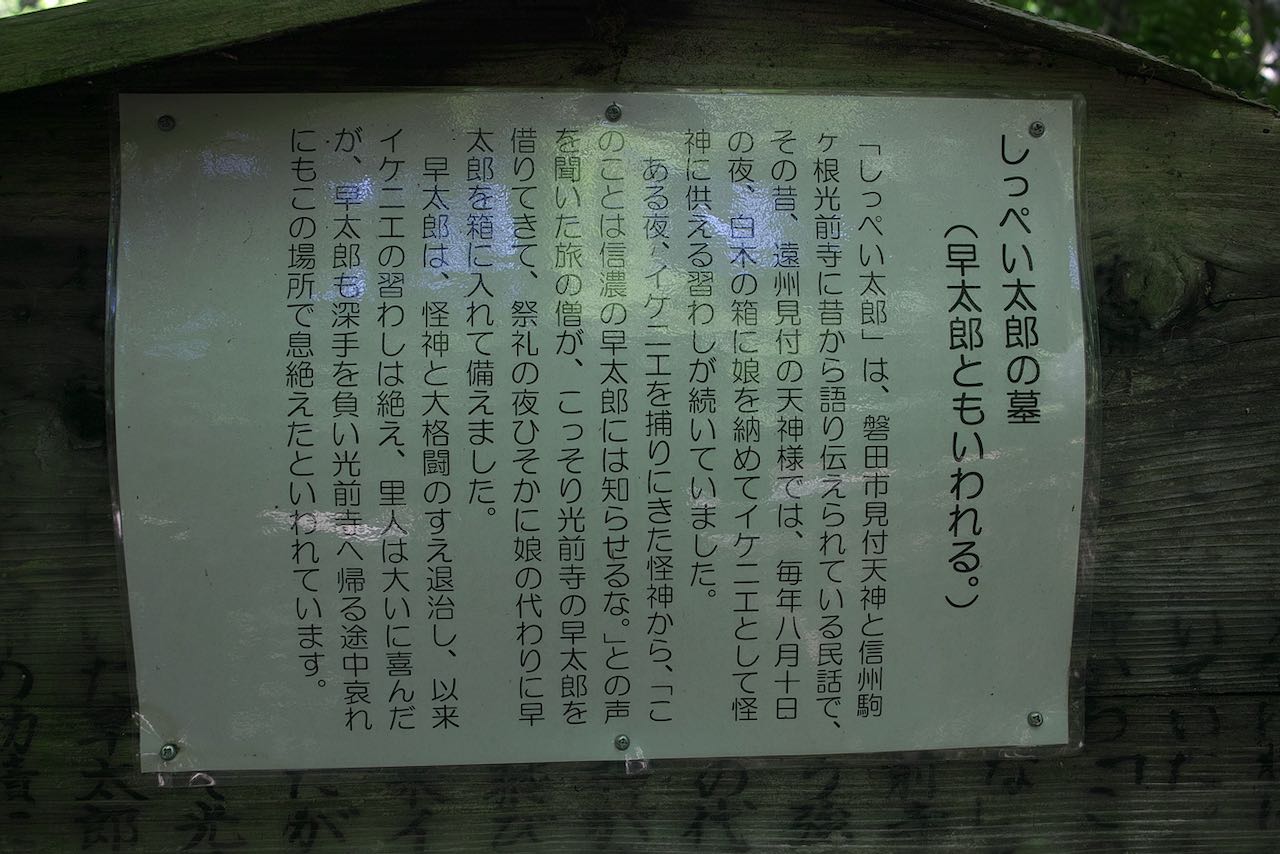

しっぺい太郎の墓。

登山道。ここが曲がりなりにも舗装してある道の終点。駐車スペースも用意してある(ここまで来ないと車は方向転換できない)その先にじゃり道が峠近くまで続いている。

あと5分の標識。ここから登山道を下ってすぐ登る。

青崩峠。狭い。足場を組んでスペースを作っている。

反対側も自転車を転がしながら登山道を下る。やがて林道に出る。

林道に出たところ。写真では白く見えるが、透き通った氷のような青で、青崩の名がよくわかった。

ここからは林道を走り、迂回路との合流点を目指す。

道抜けが半分でよかった。全部なら引き返すしかなかった。ここは国道152号

下ったところには通行止めの標識があった。

迂回路との合流点。右手前が今来た道。その向かいが迂回して来た道。

左に進んで遠山川に出て飯田線平岡駅から帰った。駅舎の上がホテルになっているので大きい駅かと思ったら無人駅だった。

9月9日-10日 富士山5合目 57km

吉田ースバルラインー5合目ー滝沢林道ー富士山駅

吉田に前泊。スバルラインへ向かうが、道の両側には御師の看板が残っている。一種のツアー添乗員で宿泊を提供し、登頂に同行し、装備品も用意していた。

大鷹丸という御師の家。

間口が狭く、奥に長い御師も。

スバルラインはマイカー規制。

スバルラインの入り口。マイカー規制をしている。

5合目は賑わっていた。山頂は雲がかかったり、顔を出したり。

上が登山口。左は滝沢林道へ通じる。

下山はスバルラインを使わず、滝沢林道から。

林道はここと下にもフェンスがあり、車は通れない。。車が来ないのでのんびり下る。一合目からの登山道はここの右側に出て、左側に繋がっている。

浅間神社本殿。

駅へ向かう途中に内部見学できる御師の家があった。

御師宅内部。御師はそれぞれ顧客を持っていて、積極的に勧誘に出かけたりしていた。この御師は千葉県の顧客が多かったようだ。

10月31日-11月3日 杖突峠、足助 226km

茅野ー杖突峠ー高遠ー足助(あすけ)ー三河安城

茅野に前泊して翌朝杖突峠へ。峠の手前に茶店と展望台。峠は見晴らしなし。

展望台から諏訪湖が見える。

下る途中に板山露頭があるので寄ってみた。中央構造線の説明があった。

板山露頭。色の違いが中央構造線。

少し高いところから地形を確かめられる。

道路脇に警官かと思ったら

カカシだった。後ろのパトカーは段ボールの絵。

この二人もカカシ。

高遠は紅葉真っ盛り

高遠城址公園の紅葉

飯田まで走る。

翌朝、飯田は霧に覆われていた。

朝は霧で走れないと思ったが、8時頃には晴れた。

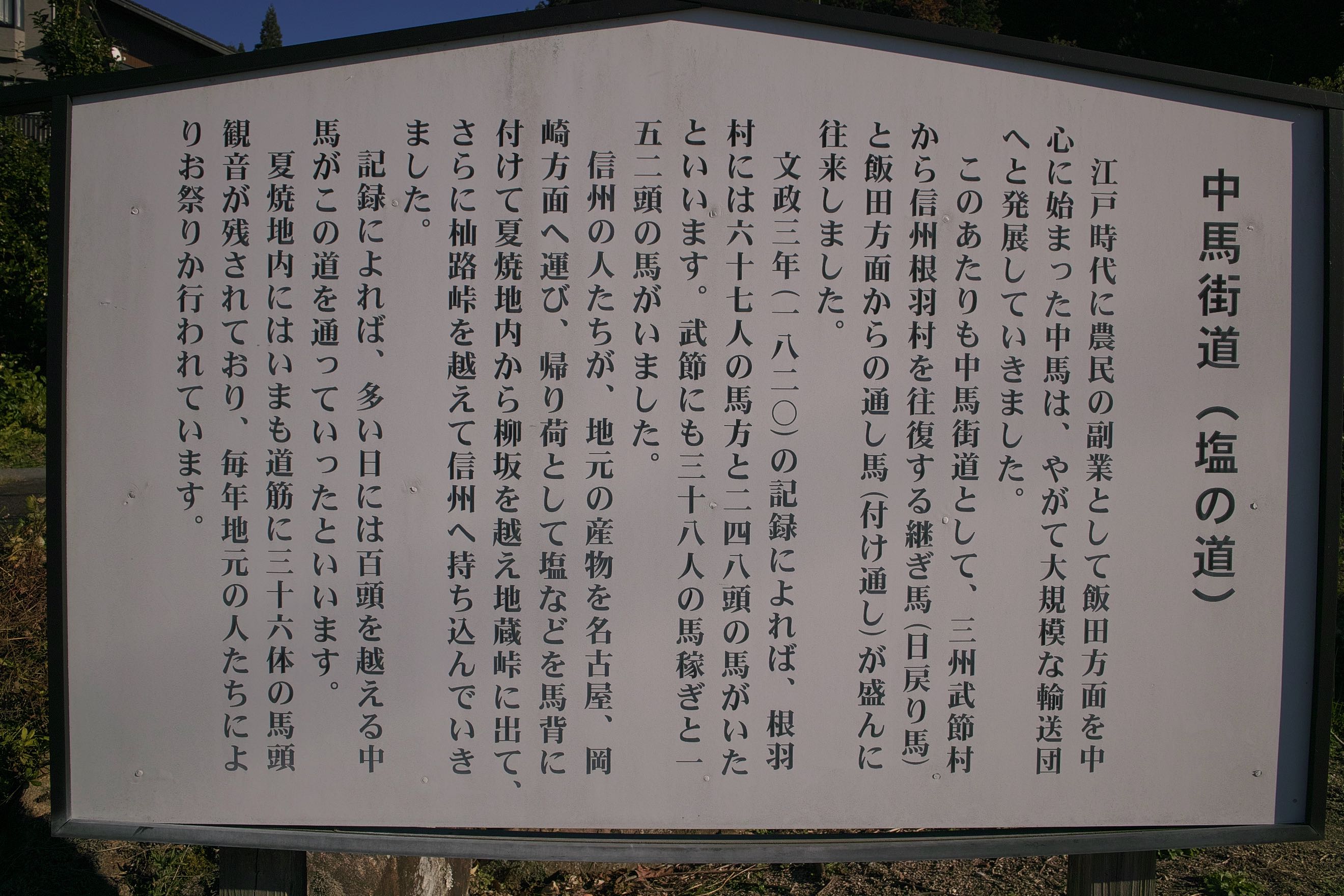

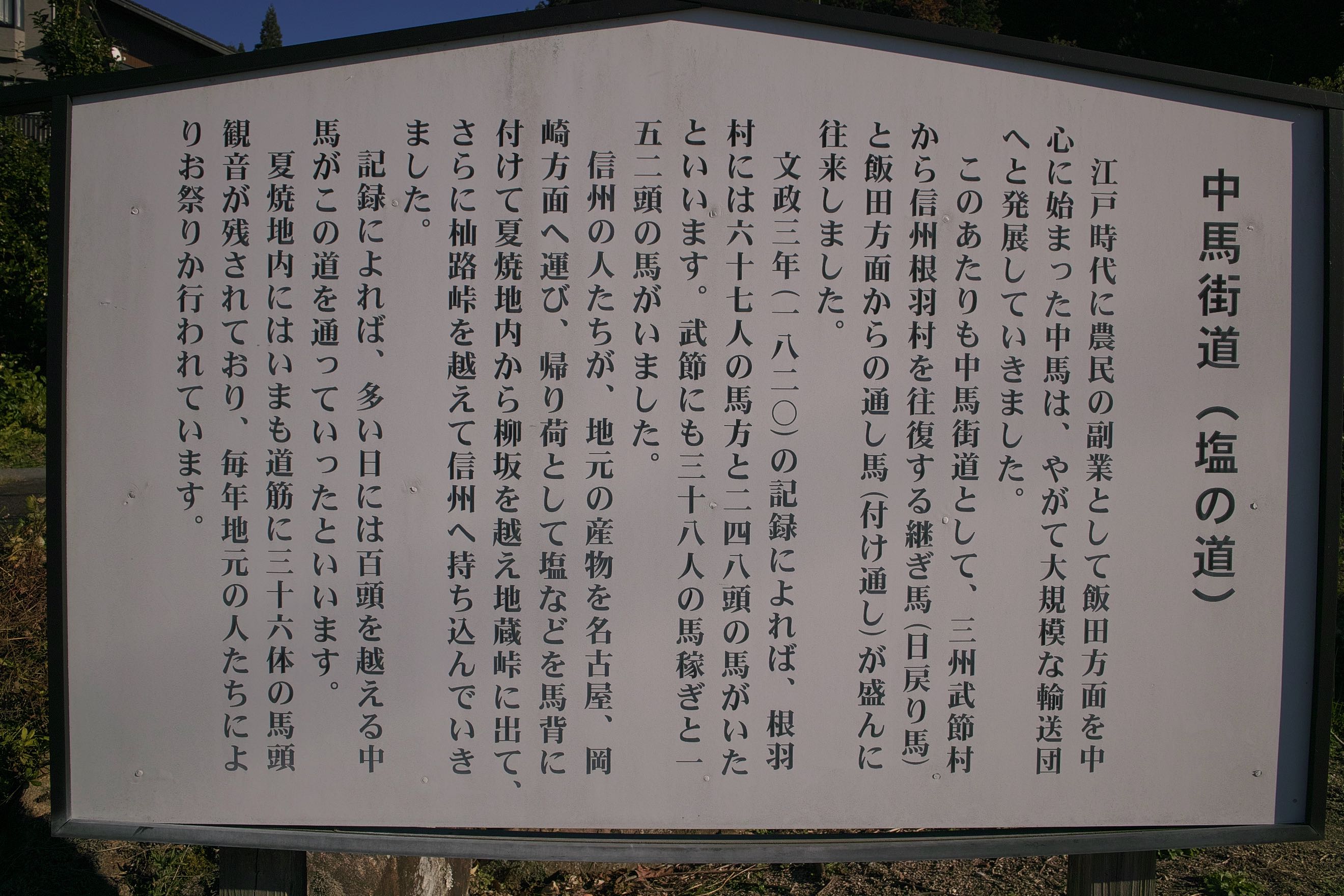

153号を南下し、寒原峠、治部坂峠を越えて足助を目指す。中馬街道の案内板がああった。

中馬とは農民の副業で、馬で塩を運んだ。

足助では白鷺館という旅館に泊まった。美人で有名だった白蓮が泊まったこともあるそうだ。足助の香嵐渓は紅葉で有名で、翌日から旅館は満員だそうだ。

紅葉はまだだった。

足助の町並み

足助の裏通りにはいろいろ出し物が。

トヨタの建物群を抜けて三河安城駅から帰った。

つづきへ

TOPへ戻る

リタ

リタ