2015年から2016年

2015年

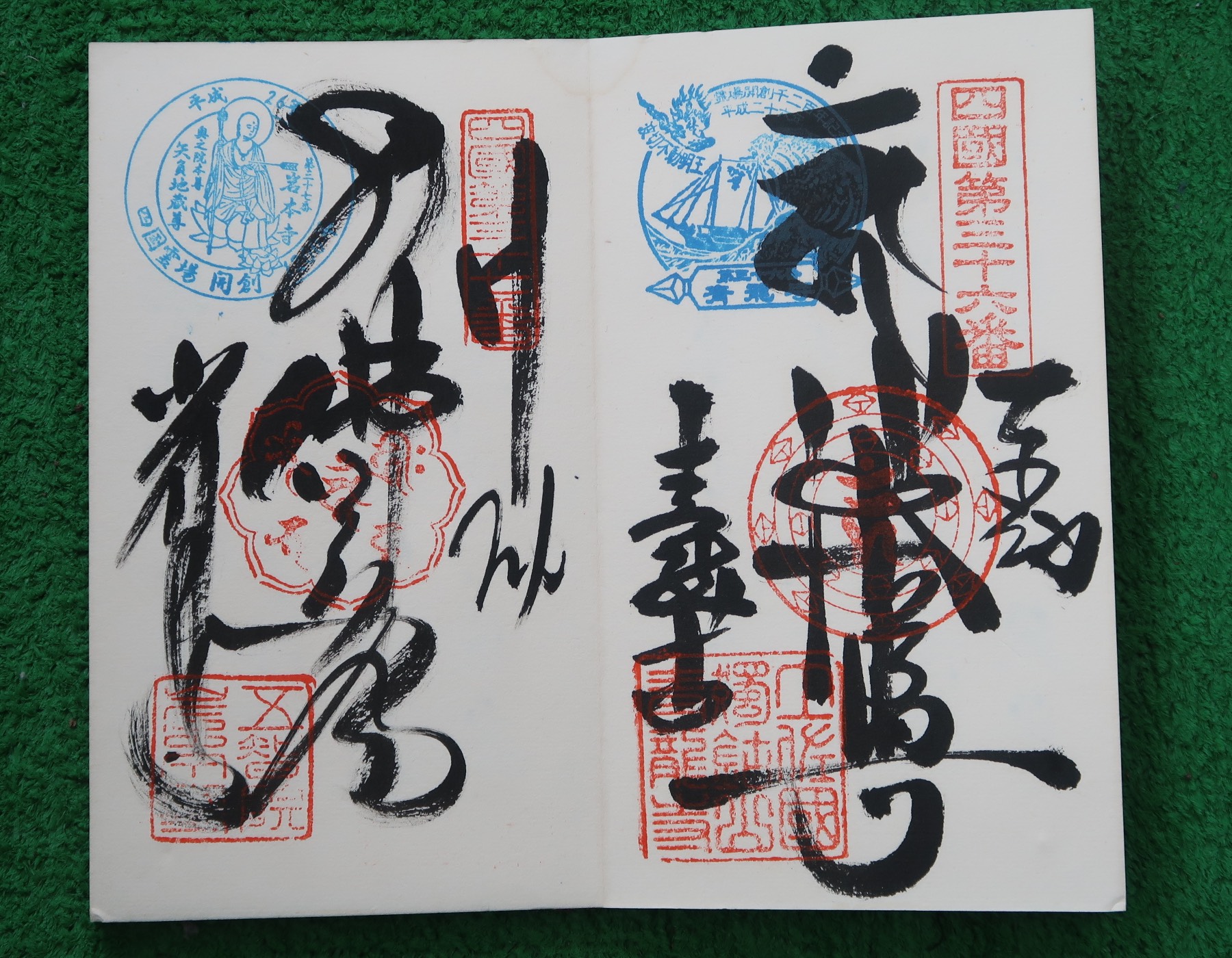

4月15日-21日 四国お遍路 599km

高知ー窪川ー中村ー足摺岬ー宇和島ー松山

高知まで夜行バスで行こうと思っていたが、バスには自転車は積んでくれないので、飛行機で高知空港へ。

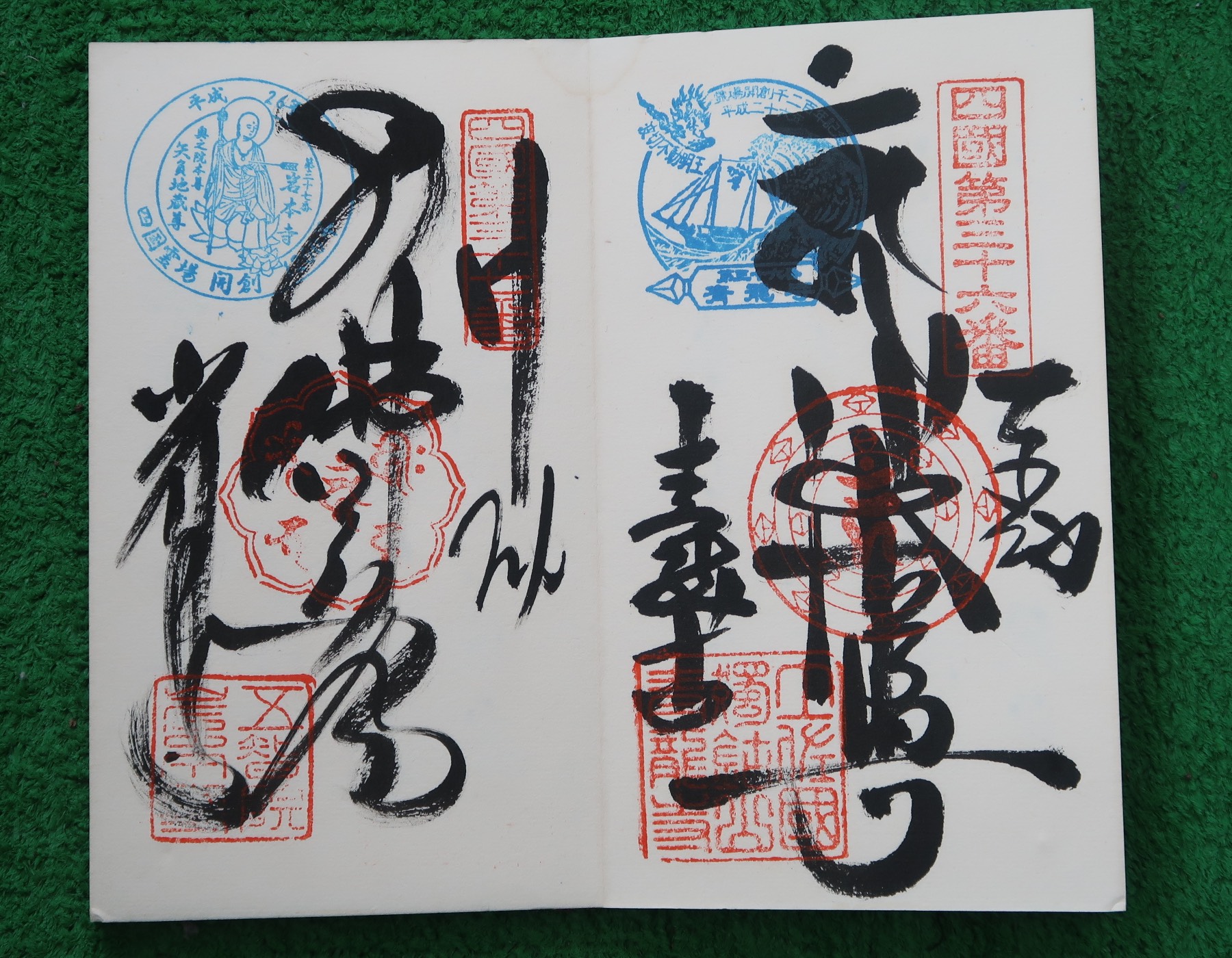

高知市内へ入る前に最初の32番禅師峰寺。小高いところにある。ここで初めて納経帳(御朱印帳)に記帳してもらった。

32番禅師峯寺の境内から桂浜方面

続いて33番竹林寺。すぐ隣に牧野富太郎の博物館がある。市内を通って種間寺、雪蹊寺を回る。団体の参拝者が来ていた。

33番札所竹林寺の境内のつつじ

34番札所種間寺

市内を出て36番札所青龍寺へ向かう。しかし5時を回っていたため御朱印はもらえず明日に。近くの国民宿舎に泊まったが、6人の相部屋で10時消灯。

歩き遍路。ときどき追いこす。

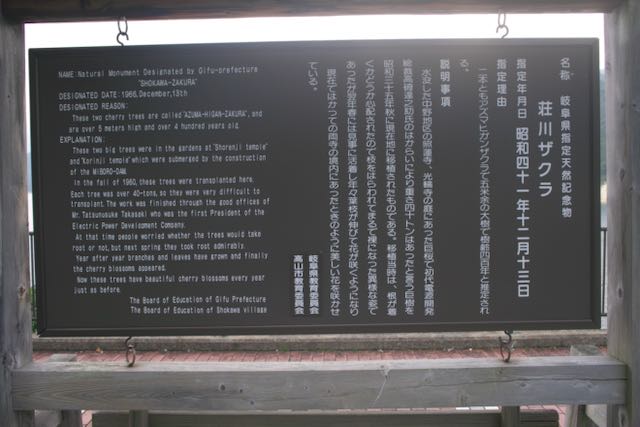

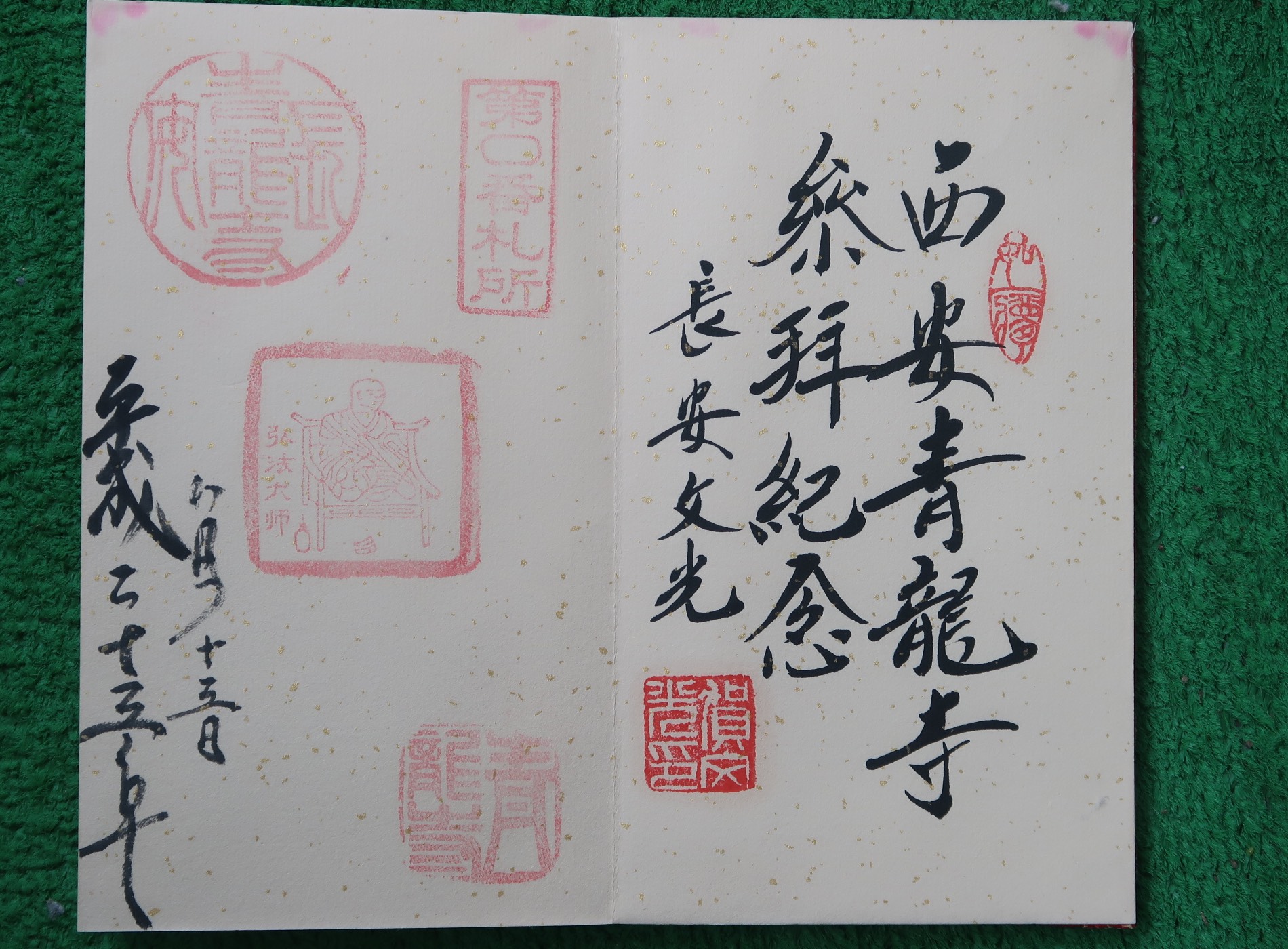

第36番札所青龍寺と第37番札所岩本寺の朱印。

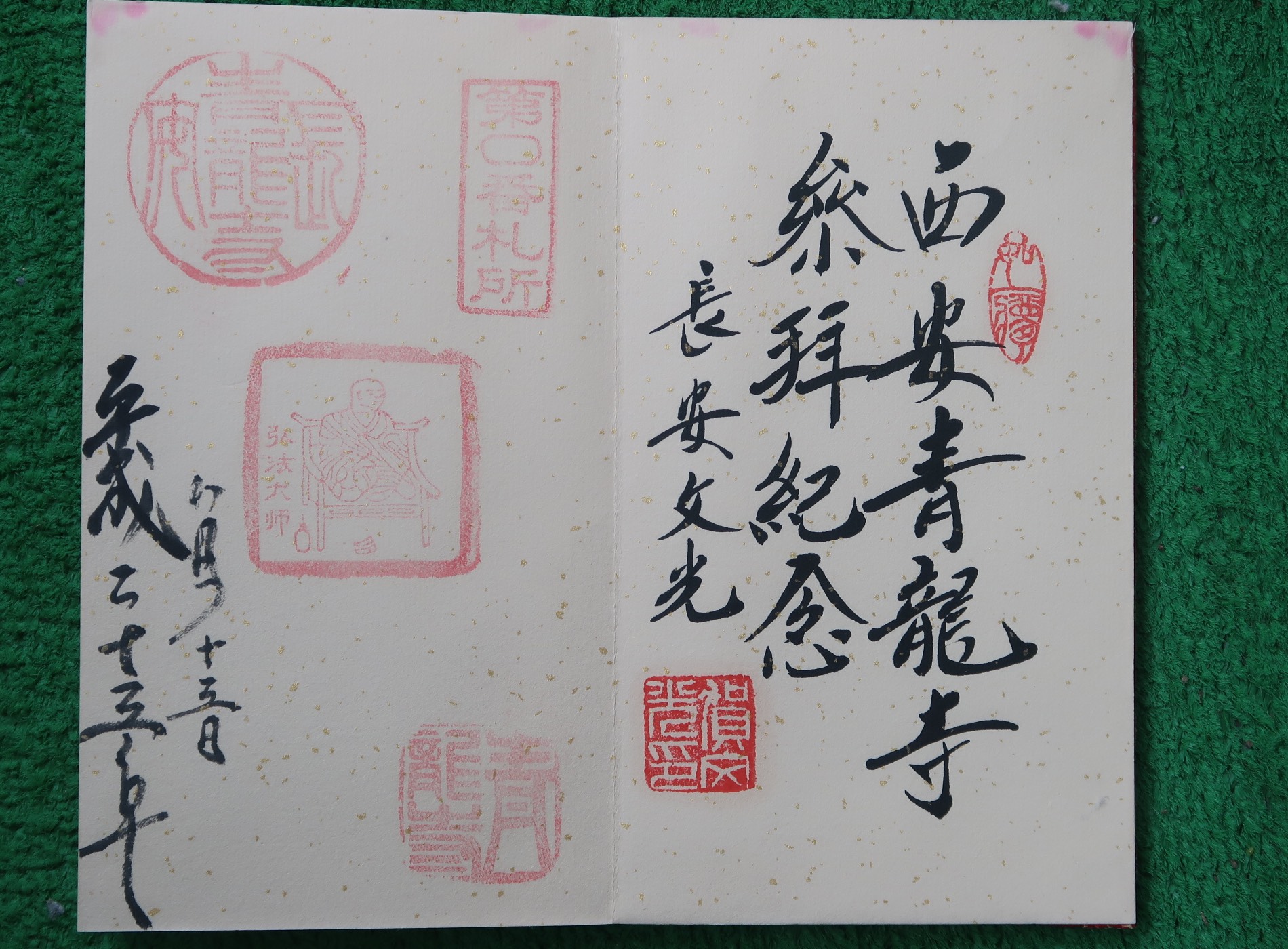

空海が西安で修行をしたのが青龍寺。西安を旅行した時に納経帳を購入した。一時廃れて廃墟になっていたが再建され、四国遍路の第0番札所ということにしている。

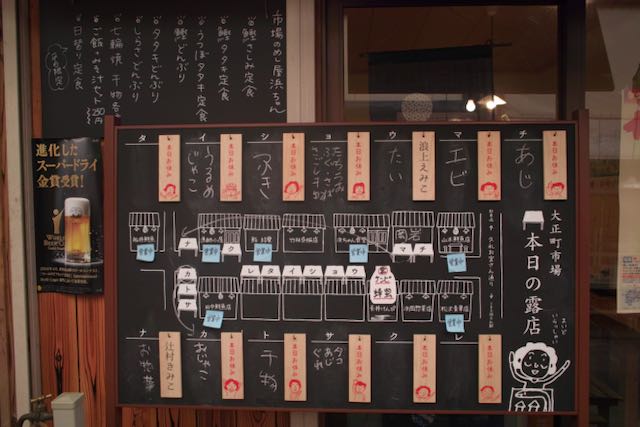

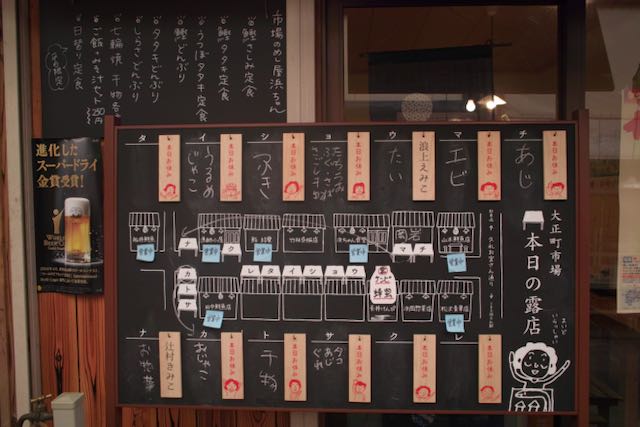

土佐久礼の大正市場を訪ねる、小さな市場だが、100年以上の歴史がある。

この日は休みが多かった。

この先の七子峠から内陸に入り大野見から四万十川に沿って下る。

四万十川の中流、大野見。

四万十川はゆっくり海方向に流れ窪川まで。

窪川で岩本寺の宿坊に泊まる。

37番岩本寺。ここでお遍路の証明に輪袈裟を買った。

大師堂。本堂にもたくさんの参拝者。

宿坊の同宿者は10人余り。今回6回り目という夫婦。長い距離は歩かず、バス、タクシーを利用している。また定年を機会に2ヶ月間かけて回るという人も。

四万十川はここからUターンしてまた山中へ。100kmあまり流れて中村から海へ。

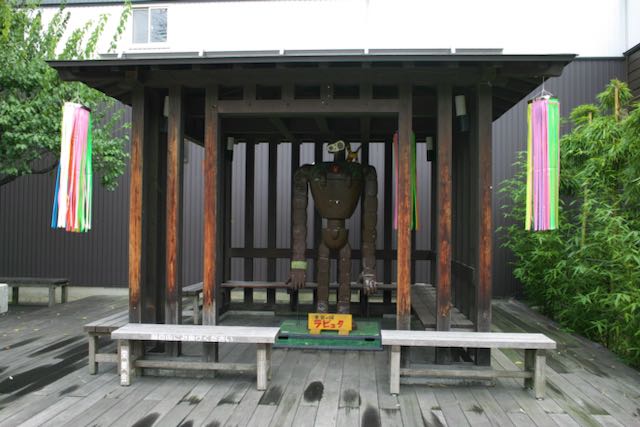

翌日窪川を出て少し走ったら海洋堂ホビー館の案内。少し山に入るが寄ってみた。支流に沿って上っていくとまず「カッパ館」があった。しかし時間が早すぎて開いてないので、奥の「ホビー館」を目指した。

小学校の跡地をつかったホビー館。中はフィギュアがぎっしり。

館内には色々なフィギュアシリーズや造形作家の紹介も。

上岡沈下橋。急流で流されないように。この先にも多くの沈下橋。四万十川の風物詩

土佐大正駅の近く。まさか焼酎を預かっているわけでは?

半家沈下橋

この辺りになると車で訪れる観光客も多く、季節になると混雑する。

中村に着いて1泊。翌日は海岸沿いに足摺岬を目指す。

足摺岬にある金剛福寺。境内は広い。

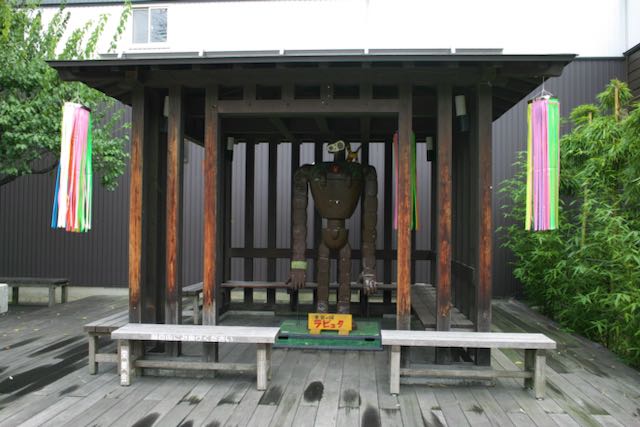

金剛福寺境内の客殿の前には何やらよくわからないものが。

足摺岬を離れて、海岸線を行く。ジョン万次郎の誕生地が近いらしく「ジョン万次郎を大河ドラマに」という看板があった。生家はすでになく、復元している。観光名所の竜串を過ぎて1泊。

竜串

竜串

竜串。遊歩道は波打ち際ギリギリで少し怖い。

40番観自在寺

観自在寺の道案内たぬき

この路地の突き当たりが観自在寺

このまま宇和島まで進むのは厳しいので、途中津島というところで泊りを予約。

同宿者1名で、歩き遍路の方。天気予報では翌日強い雨らしい。走るのはやめて列車で輪行しようかと考えたが。

津島の三好旅館。手前が本館、一軒置いて別館。まん中は別の商店。翌朝、小雨になったので雨具を着て宇和島へ。

途中延光寺へ回る。入口の無人販売所で「金棒(きんば)」というものを売っていた。食べ物か分からなかったが取り合えず買ってみた。あとで道の駅に同じものがあり、米を砕いて黒糖で固めたものだった。

延光寺の天然記念物という横に長い松

宇和島城。天守閣は大きくはないが現存12天守のひとつ。このあと龍光寺、仏木寺、明月寺と訪ねて伊予大洲へ

大洲城は木造で復元されたもの。肱川べりにそびえている。古い街並みも残されており、小京都とも。

大洲城。

大洲駅を過ぎて十夜ヶ橋(とよがはし)。弘法大師がこの橋の下で一夜を過ごしたという。このため遍路は橋の上では杖を突いていけないと言われている。一夜を過ごす人のために、「布団を貸します。」という案内もある。

十夜ヶ橋

「布団貸します」の掲示も。

内子駅前に蒸気機関車。内子と大州の間を木材運搬で走っていた。

内子に入り、内子座。

内子座。内部見学できる。奈落(舞台下の装置)も見れた。

内子は木蝋で栄えた町。木蝋は果実を蒸して圧搾して作った蝋。資料館もある

木蝋

庶民的な町並みで保存地区になっている。

松山に入り、松山城に登る。ロープウェイもある。道後温泉に寄って松山泊。翌日松山駅から列車で帰る。

松山市内。市電が走る。

松山城の城郭から

道後温泉本館。一番安い500円で入った。タオルなし、休憩室なし。料金が上がるとさらにお茶、お菓子や浴衣もつく。湯船も別れる。

5月22日ー23日 奥鬼怒スーパー林道 115km

会津野岩鉄道川治温泉駅からスタート。女夫淵が路線バスの終点。ここまでは舗装路。

鬼怒川

女夫淵(めおとぶち)の路線バスのバス停

ここから先は非舗装の道で、奥の旅館の送迎バスが走っている。この道の終わりに2軒の旅館がある。この先がスーパー林道。地元で自然破壊を心配する反対運動が起こり、利用はされないことになった。スーパー林道は通行禁止のようだが、バーは上がっていた。

スーパー林道のゲート。

いつの豪雨か分からないが、地割れ、倒木があちこちに。

至る所で地割れや倒木。避けながら走る。

途中で虫が頭の周りにからんでくる。汗をかいているし、スピードも遅いので手で払っても払いきれない。そのうちに、耳に入ってしまった。なんとか出そうと、光に向かって飛ぶかと太陽に耳を向けたり、小さな枝で耳を探ってみたが無駄。耳の中でうるさい。

そうこうするうちに、道の南側(日陰側)に雪が残っている。不安になりながら走っているとだんだん増えてきて・・・。

ついに道路全部が雪に覆われてしまった。しかも斜めで滑りやすそう。携帯も圏外だし、滑りでもしたらどうにもならないので、諦めて撤退。

GPSを見ると多分あと200mくらいでトンネルで、抜ければ群馬側は雪はないのでは、と思った。残念。夕刻になっているので、旅館に電話して1泊。

夜になったら虫は随分静かになった。帰宅してから耳鼻科で取ってもらった。

翌日は湯西川温泉に回って帰ることにした。

ここで道を別れて湯西川方面へ。

ここで尾根に出る。

湯西川温泉の通り。温泉街の雰囲気はない。

深い緑の湖面に白い枯木。

7月28日ー31日 野麦峠 白川郷 282km

新島々ー野麦峠ー高山ー白川郷ー五箇山郷ー城端駅

新島々駅まで輪行。上高地への道から分かれて新奈川温泉へ(1泊)。泊まった川仙という旅館は建物を新潟から移設したそうだ。途中でサングラスを落とし、探しに戻ったが、見つからなかった。翌日は野麦峠へ。

野麦街道

登る途中に旧野麦街道の入り口があった。旧道は峠で合流し、一度離れてまた合流する。

こんなヘアピンカーブ。休憩用に駐車スペースを取ってある。

野麦峠には休憩所と資料館。下って高山を目指す。途中のスポーツショップでサングラスを購入。

野麦峠付近から乗鞍岳

途中の道の駅でアイスと五平餅を食べた。暑かった。ここら辺では道の駅でもゴミ箱は屋外に出してない。クマ対策のようだ。

高山の陣屋と朝市。

白壁で有名な古川を目指す。高山から15kmほど。

古川の土蔵

古川の街角にラピュタの像が。なぜ?

さてここから北上して天生(あもう)峠を越えて白川郷へ、と考えていたのだが、古川で立ち話をしたミニバイクの人から、天生峠が通行止めと聞いた。路線バスは峠までは走っているらしい。観光協会のひとが土木事務所に確認してくれて、峠までは大丈夫だがその先倒木がひどいとのこと。

結局諦めて、高山まで戻り、大きく南へ回って御母衣湖の方から白川郷へ向かうことにした。だいぶ距離が伸びるので旅館に電話しておいた。

そばの里の五連水車。蕎麦を挽くのにも使っているらしい。

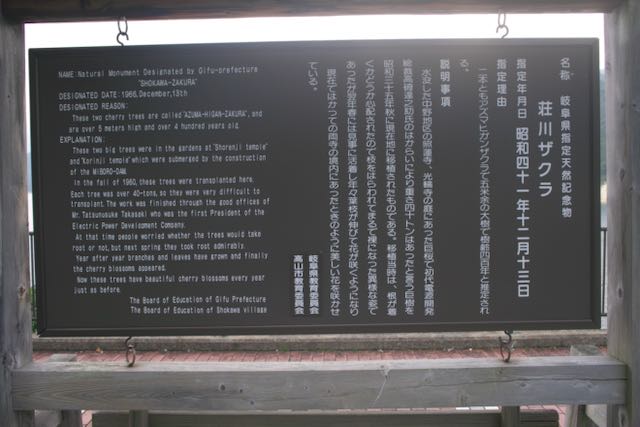

荘川桜

移設されて再生した桜の説明

道路側に碑があるだけだが、帰雲城の跡地。1585年の巨大地震で一瞬にして埋没した。

やっと6時前に白川郷に着く。泊まった民宿。

泊まった部屋。隣との間は襖一枚で、上は素通し。

展望台より白川郷

合掌造りの家の中には蚕を育てているところも

五箇山菅沼集落。158号の道路から下がり、川沿いにある。

菅沼集落のひとつ塩硝の館。徳川幕府に内密に火薬の原料の塩硝を作っていた。その資料を展示している。

五箇山相倉集落。こちらは丘の上。

集落を離れ、304号線でJR城端駅から輪行。

9月28日ー10月1日 旧中山道 199km

佐久平ー和田峠ー上諏訪ー奈良井ー妻籠ー馬籠ー中津川

新幹線の佐久平駅から和田峠に向かって走ると、途中に旧道の案内があったのでそちらへ入る。

宿場では昔の表札などが保存されている。八幡宿、茂田井間宿、芦田宿と過ぎていく。それぞれ本陣は保存されて、高札場もあった。

八幡宿本陣

茂田井間宿の高札場跡

笠取峠の松並木

しばらく進むと和田宿を過ぎて和田峠。下諏訪へ下る道は狭くて怖そうなのでビーナスラインを経て上諏訪へ。八島湿原があったが、時間の都合で通過。

ビーナスラインから車山方面

上諏訪へ下る。

すでに夕暮れになっている。

翌日、諏訪大社秋宮、春宮と回る。秋宮に比べて春宮はこぢんまりとしている。

諏訪大社秋宮参拝殿と御柱。

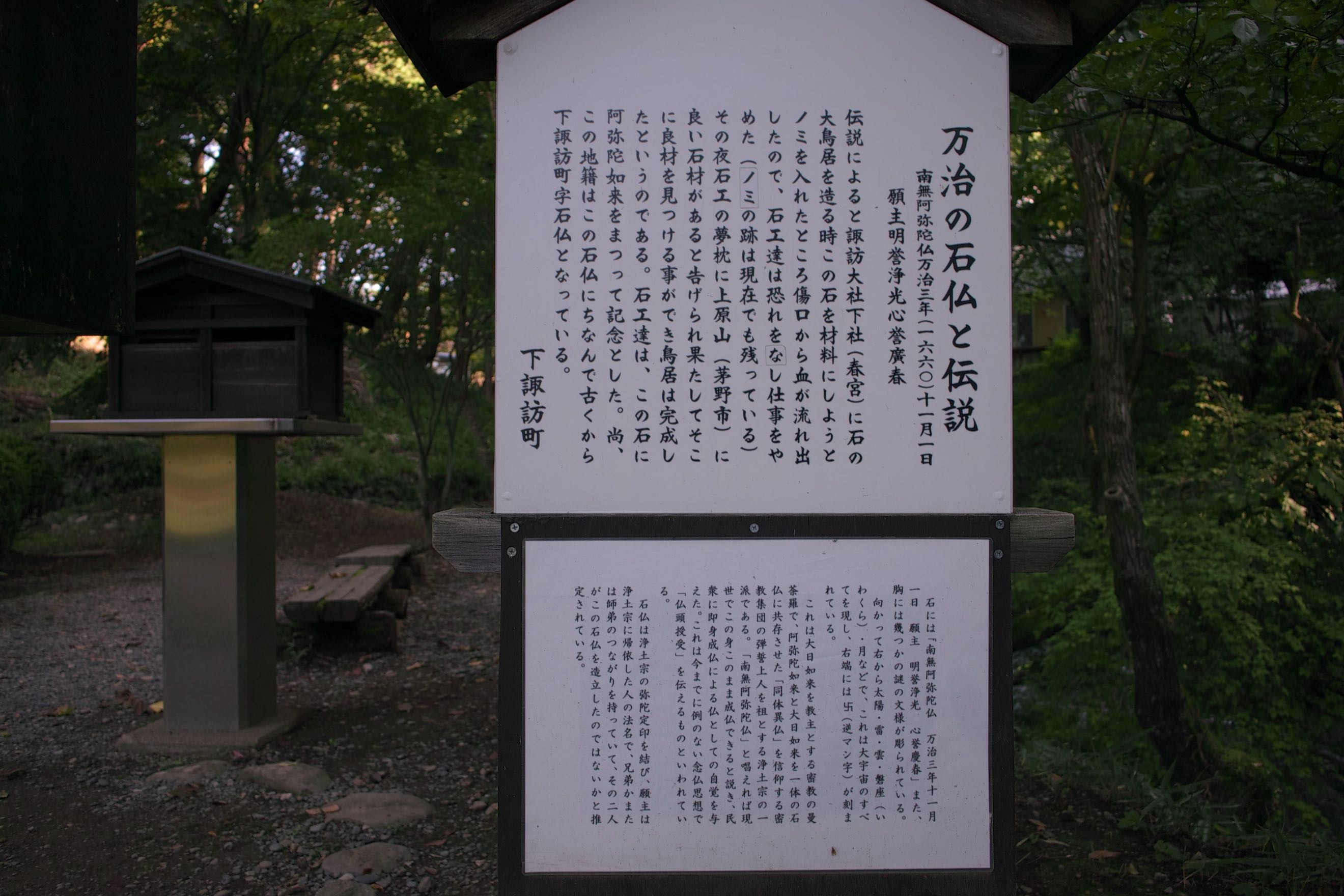

春宮の横の路地を入っていくと、奥まったところに変わった石像があった。

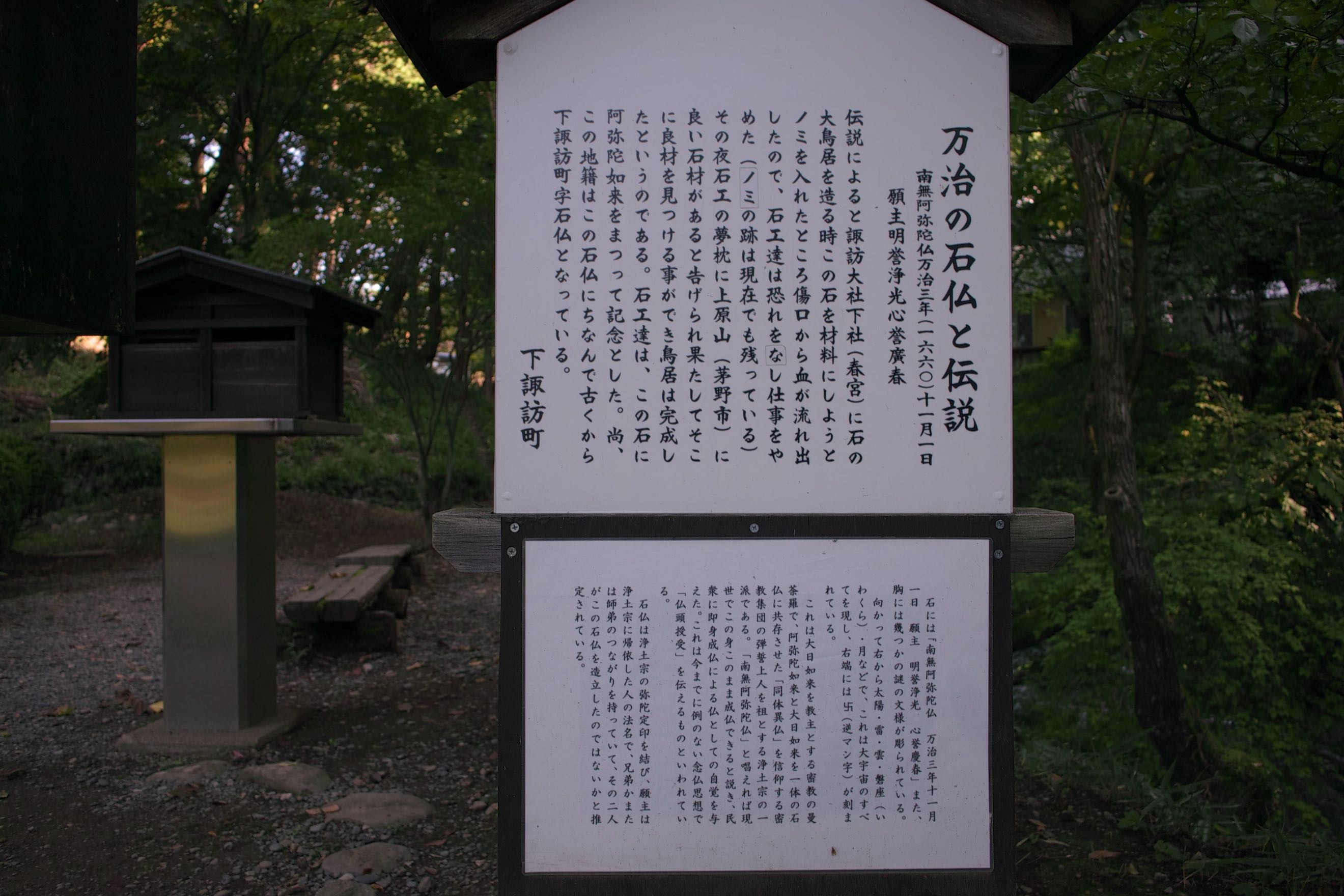

万治の石仏の由来

上諏訪を出て、塩尻へは回らずに勝弦峠、小野峠を越えて152号線へ。さらに牛首峠を越えて19号線へ。19号線は地元では木曽高速とも言われ、大型トラックがスピードを出して走る。中央高速を使っても、料金がかかるだけで時間的にはあまりメリットがないと。路側帯は怖くて走れないので歩道を走った。贄川(にえかわ)では19号から離れて中山道を走る。贄川を通り、平沢は漆器の町。

木曽平沢

奈良井宿には観光客も多く、バスも来ていた。櫛屋だった中村家は有料で公開されていた。

奈良井宿の中村邸の2階。間口は広くないが、奥行きはだいぶある。

中山道はこの先で尾根を一つ越える。鳥居峠への道は奈良井宿から分かれるが、19号をそのまま進んだ。新鳥居トンネルでは内部工事中で歩道が走れないため、工事会社がワゴン車で自転車を運んでくれた。

トンネル手前に係員がいて、反対側からワゴン車を呼んでくれた。

薮原、宮ノ越を通ってやがて木曽福島。上の段地区が古い街並みが残っている。

代官屋敷は定刻の4時半前に閉めていた。

代官屋敷。ちょっとだけ中を覗かせてもらった。

木曽の桟(かけはし)。昔は藤づるを編んで作った桟橋で危ないものの代名詞だったとか。

寝覚の床

須原宿。この辺りは湧き水が多いのか、舟を作って水を溜めている。

須原宿のはずれに定勝寺があり、門前に信者が奉納した石仏が並んでいる。

定勝寺門前の石仏。奉納者の名前が書いてある。

この地方の名物らしい「からすみ」という菓子がある。海産物の唐墨とは違い、名古屋あたりの「ういろう」に似ている。

からすみの製造販売?JR中津川駅でも売っていた。

妻籠宿。

妻籠宿の一角に高札が保存されている。

妻籠宿を出ると旧中山道は石畳で峠へ。自転車では無理なので車道で馬籠峠へ。

馬籠峠のすぐ先に「峠」というひっそりとした宿場がある。

峠宿を出て見る馬籠宿の上の入口

馬籠宿は斜面にあって、下っていく。本陣や藤村記念館など。

藤村記念館には藤村が暮らしていた部屋がある。

ここが馬籠宿の通りの終点。バスの待機場所もある。

泊まる予定の民宿はこの先をずっと下ったところにあった。まわりに家もないがそこも馬籠宿に入っていた。

翌日は少し残っている石畳を下る。多治見あたりまで走るつもりだったが、雨が少し降ってきたので諦めて、JR中津川駅から輪行した。

馬籠の先、落合の石畳。当時のまま残るのは70mあまり。当時の石畳が残るのはほかに箱根と東海道金谷のみ。

11月11日ー13日 釜石製鉄所跡 172km

新花巻ー遠野ー仙人大橋ー釜石ー宮古

新花巻から線路に沿って走っていく

「宮沢賢治記念館」や「萬鉄五郎美術館」があった。が、寄らずに走る。

途中に農業用水を谷を越えて通すためのサイホンがあった。

宮守の眼鏡橋。

曲屋の千葉家住宅。丘の上に立ち、豪勢な造り。

千葉家住宅。国指定重要文化財。

近くには続石というものも。

弁慶伝説の続石。奇岩というものではないが、どうしてこうなったのか。

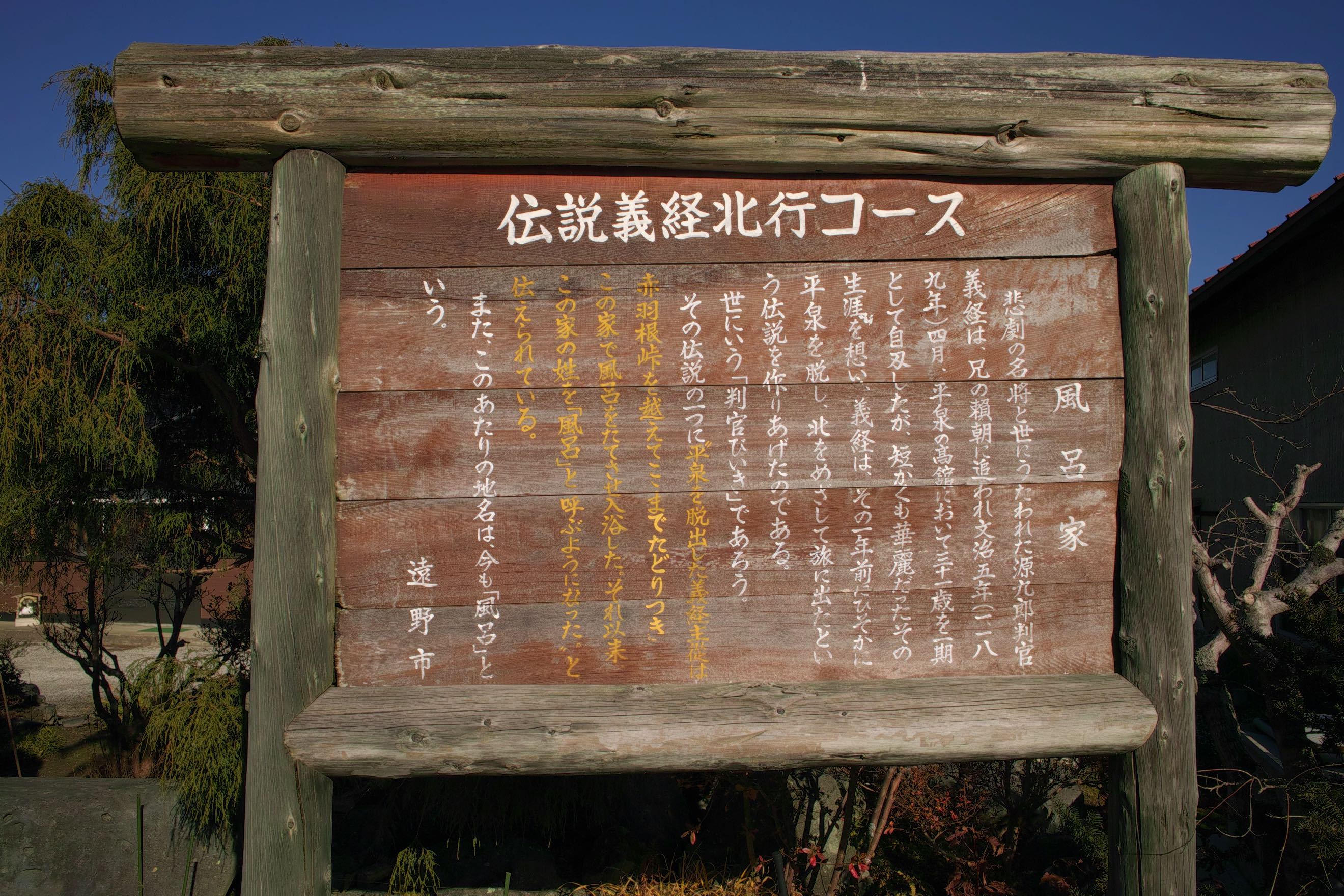

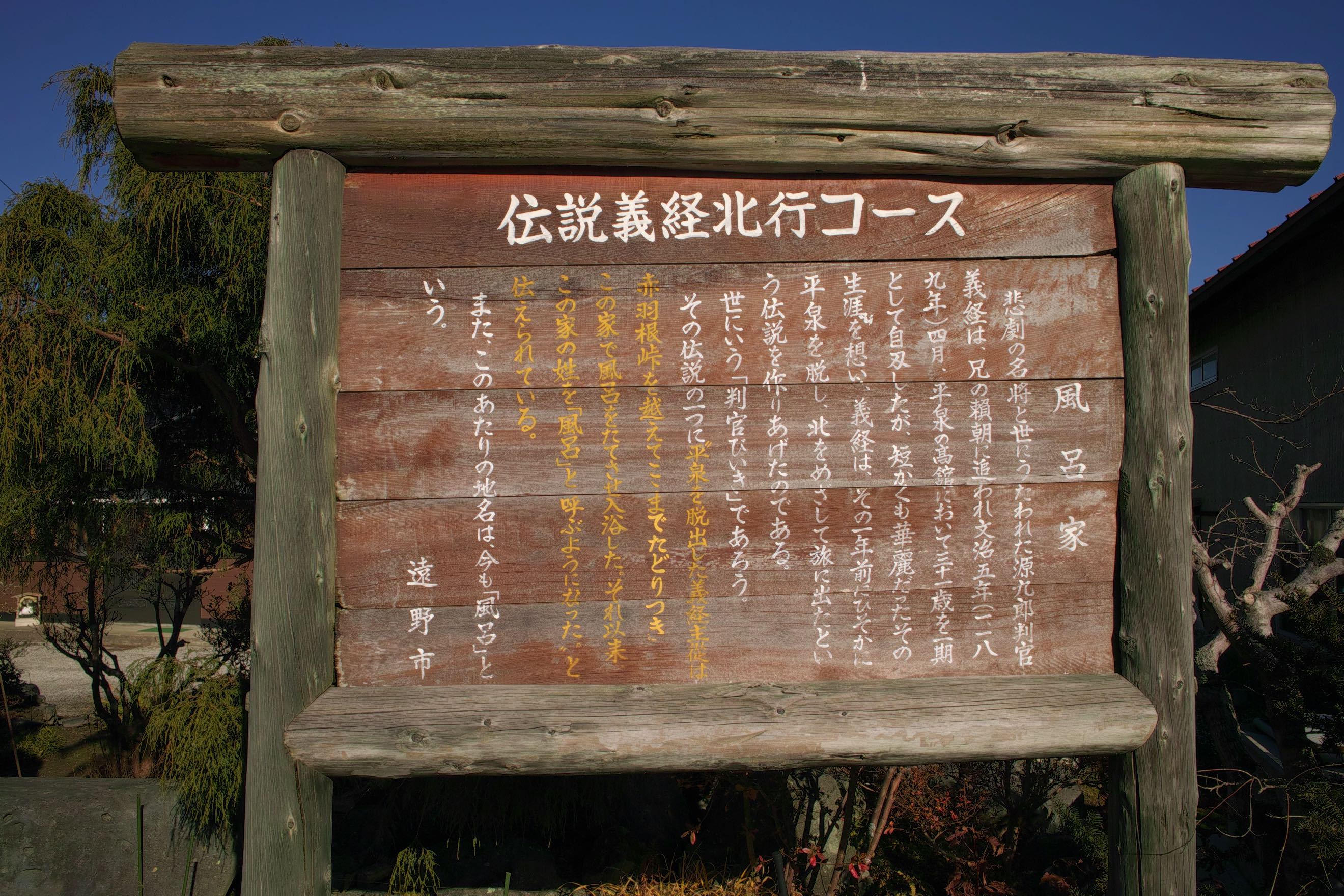

遠野へ1泊して釜石へ向かう。しばらく進んで左折して仙人トンネルへの道をとる。途中義経伝説の案内板があった。実は義経は生き延びて、この地を訪れ風呂に入ったという。

横道に入ってみたが、案内板以外には何もなかった。風呂という地名は残っている。

途中まで鉄道と並行していたが、鉄道は仙人トンネルまでは来ないで、迂回している。

仙人トンネルを抜けて下っていくと、下に別の道が見えて、どこから来ているのだろうと思った。進んでみると、自分の道がループを描いて下っているのだった。

右手の道路が手前から橋(仙人大橋)を渡って左へ抜けて、下ってループしている。

下っていくと製鉄所跡

製鉄所跡。反対側にも多くの遺構。山の中だが、鉱山に近い。

過去の製鉄所の案内

鉄道の駅もある。鉄道は山中をトンネルの中で登ってUターンして駅に出てくる。

陸中大橋駅。このすぐ近くで鉄道はトンネルから出てくる。

ここからは鉄道と並行して釜石へ向かう。

釜石からは宿泊予定の山田へ。復旧工事関係者で週末以外は宿泊はほぼ満室だった。

途中、仮設店舗ができていたり、土地の造成が進んでいるところもある。震災前の2010年に来た時に泊まった民宿は、堤防の近くだったので跡形もなかった。

仮設店舗

地盤造成

宮古まで走って、港や浄土ヶ浜を見て帰る。

宮古の観光船の発着港は整備されていた。

2016年

3月29日 渡良瀬遊水地 佐野

東武日光線新古河駅から渡良瀬遊水地へ。すぐに渡良瀬第一貯水池の谷中湖。

渡良瀬遊水地は、かつて渡良瀬川の洪水や鉱毒処理のため谷中村が集団移転させられ、廃村となったところ。跡地には当時の様子を示す標識が残されています。

谷中湖

役場跡

神社、寺院、墓地

ヨシ焼きの跡

佐野大師。厄除けで有名。このほか竹で叩く佐野ラーメンも有名。

近くの「三毳山(みかも山)」のカタクリの花。

6月3日 会津西街道 57km

会津高原尾瀬口駅ー会津西街道ー上三依ー400号線ー塩原温泉ー日塩ラインー龍王峡

尾瀬口駅を出て会津へ向かい、T字路を南へ。この道は3つの路線を兼ねている。121、352、400号。塩原へ向かってから日塩ラインを日光方面へ。林の中の静かな道。途中、展望台や滝がある。龍王峡駅へ。

日光がわの入り口。路線番号が3つ重なるのはちょっと珍しい。

日塩ライン

太閤下ろしの滝。名勝と看板にある。

6月30日ー7月11日 北海道 885km

釧路ーオンネトーー阿寒湖ー摩周湖ー尾岱沼ー野付半島ー羅臼ー知床5湖ーウトロー網走ー北見ー層雲峡ー旭川ー(鉄道)ー稚内ー宗谷岬

航空券が安い6月末に釧路へ。市内を少し走ってから、釧路湿原へ向かう。

釧路市の幣舞橋(ぬさまいばし)。北海道三大橋のひとつ。

釧路湿原の端に着いたが、中に入る道は管理用とされて通行禁止になっているので、外周を走ると、車も通れる道に出た。馬車鉄道に使った道。少し走ったが、展望を求めて、木道から道路へ上がった。

湿原の外周

馬車鉄道の跡

釧路湿原展望台に上がったが、湿原との間に林があり、霧のせいもありほとんど展望なし。

舗装路を宿泊地へ進む。「赤いベレー」といって、もとはサイクリングステーションとして運営していたが、今は半分は道の駅、あとは日帰り温泉。温泉に入りに地元の人がたくさん来ていた。

阿寒湖へ。

道路脇には馬が。

阿寒湖を通過して、オンネトーを目指す。足寄方面へ進んでから、わき道へ入る。

オンネトー。訪れる人は少ない。

後ろは雌阿寒岳と阿寒富士。少し登ると展望台はあるが、木のせいで湖が見えなかった。

阿寒湖に戻って1泊。

阿寒湖畔のボッケ。泥から蒸気が噴き出すはずだが、ほとんどなかった。近くの砂場は熱いので立入禁止。

阿寒湖道路で摩周湖へ。途中、鹿が3頭道路に飛び出して来た。

雄阿寒岳がよく見える。双湖台、双岳台を通過して摩周へ。

双湖台と言いながら、湖は一つしか見えなかった。

釧路へ流れる釧路川を渡って摩周。昼食をとってから、雲行きが怪しいので急いで摩周湖へ。

途中、車で警戒中の役場の職員に呼び止められ、「朝、熊が目撃されたから気をつけるように。」

摩周湖

休憩所の裏にはリスが数匹。

摩周を出て根釧原野を走って尾岱沼へ。何もない道を走って、しばらくすると建物が数件ある市街に。北海道らしい風景。

これはらしくないがお寺。

翌朝、尾岱沼から見た野付半島の朝。水平線に黒く見えるのが野付半島。

野付半島の道。両側に多少の土地があるだけ。分かりにくいが中央にキツネ。

トドワラ。野付半島の先端。トド松の枯れ木が立っている。尾岱沼から観光連絡船も出ている。

野付半島を往復して羅臼方面へ向かうと「ポー河史跡公園」、湿原と縄文遺跡が同居。標津湿原を越えて縄文遺跡(伊茶仁カリカリウス遺跡)に入ると、住居跡やヒカリゴケがある。

標津湿原

ヒカリゴケ

羅臼へ。予定よりも早く着いた。

泊まった民宿まるに食堂。1階が食堂、2階が多分スナックと客室。裏に水槽があり、カニの卸しをしている。夕食はホタテの稚貝が山のように出てきた。カニの足の先を食べていたら、こっちの人はそんなもの食べない、と言われた。

知床峠を越えて、知床5湖へ。

知床峠。トイレあり、売店なし。後ろは羅臼岳

峠を下ってから知床5湖ビジターセンターへ。センターから先は熊の危険があるので、ガイド付きのツアーとなる。1湖だけは木道で自由に行ける。

木道

1湖。木道の終点。

翌日ウトロを出て、振り返るとオシンコシンの滝。

林の間に滝が落ちている。遠くから見ると滝が高い地形から落ちているのがわかる。

海沿いに走っていくと、やがて原生花園。

小清水原生花園。色々な花が広がっている。

原生花園駅

網走刑務所。花壇の世話は受刑者が。

こちらは観光施設の網走監獄。昔の建物を保存するため、移築して開設。

当時の様子を再現している。

メルヘンの丘

北見の街でハッカ記念館があったので寄ってみた。

かつては北見の一大産業だったが、ペパーミントに押されて廃れてしまった。こんなところにも、外国人の家族連れが来ていた。

次の目的地は層雲峡だが、距離的に厳しいので途中の温根湯温泉に泊まった。温泉とはいえ、他に何もないところなのに一軒大きな旅館がある。観光バスが何台も泊まっていた。中間地点として手頃なのだろうか。

イトムカ鉱山発祥の地という石碑があった。ここで水銀が発見され、鉱山があったが廃坑となっている。

イトムカ鉱山の碑

石北峠

大雪湖

大函。溶岩が固まってできた景勝地だが、崩落の危険のため通行禁止。

層雲峡の銀河の滝、流星の滝。二つの滝を一望するには対岸を相当登って双爆台から。途中「熊に注意」の標識。

ロープウェイで黒岳の登山口まで上がる。層雲峡の全景。

ロープウェイの終点にもリスが

層雲峡を出て旭川へ向かう。

ヒグマ。観光客向けに色々なものを集めている。

所々に一般道から離れて自転車道が整備されている。しかし林の中で、ほとんど通行がないので少し怖い。

旭山動物園に寄って旭川へ。ここから稚内まで走る気にはならないので輪行する。途中の様子が見当がつかず、宿泊施設もあるかどうか。地元の話では、車で行く人も途中にガソリンスタンドがあるか不安なので、ガソリン補給に戻ってくることもあると言っていた。

旭川のラーメン屋。塩ラーメンの人が多かった。

列車で稚内へ。

特急北斗

稚内駅。「最北端」の表示にみな写真を撮っていた。

稚内駅からノシャップ岬へ。雨がぱらついてきた。岬には水族館と博物館がある。

水族館のペンギン。他にプールにアザラシも。餌を売っている。

自衛隊のレーダー。

翌日は稚内空港へ向かうが、途中で脇道へ入り大沼へ寄る。

大沼。天気のせいもあり美しい。アヒルが2羽寄ってきた。

アヒル。写真を撮っていたら、遠くから寄って来た。

宗谷岬

日本一周の二人。名古屋からと大阪から。どちらもも60日以上になるという。

丘の上には大韓航空機撃墜事件の犠牲者の慰霊碑。

1983年9月、ソ連戦闘機に撃墜された。

利尻岳遠望。中央に薄く写っている。

稚内空港から帰った。

9月26日ー28日 乗鞍岳 125km

10時半過ぎに松本駅に着く。小雨が降ってきた。新島々、奈川渡を過ぎて野麦街道を離れて乗鞍、上高地方面へ。

奈川渡

前川渡まではトンネルばかりで雨の日は助かるが、車が来ると音がうるさい。前川渡から乗鞍方面、車は少なくなった。乗鞍高原に向かうと番所大滝。

番所大滝。道路から階段を降りて行く。

乗鞍高原で一泊して翌朝6時過ぎに出発。

ビジターセンター前の標識。ここから畳平行きのバスが出ている。少し上にはマイカー規制がある。

上まで登ってくると紅葉も盛り。

標高2350mの位ノ原山荘。付近の紅葉を撮影し、次のバスを待つ人も。しかしビジターセンターで満員になっていると、乗れないことも。

剣ヶ峰

昼前に畳平に着いた。飛騨側は霧で何も見えない。

畳平で昼食。自転車を置いて剣ヶ峰へ歩く。

頂上。途中、高山病か、二人に支えられて下山する人がいた。

翌朝は山荘のすぐ前のバスターミナルも見えないほどの霧。

予定では乗鞍スカイラインから安房峠へ回ろうとしたが、飛騨側の風が強いので諦めて乗鞍高原へ戻ることにする。しかし雨と傾斜のためブレーキが効かず、転んで停まることも考えたが、なんとか止まれた。ブレーキレバーを調整して、三本滝のゲートまで、ブレーキレバーを握りしめたまま下った。

三本滝ゲート。ここからマイカー規制。多くの人が、ゲート前の建物で雨宿り。止みそうもないので諦めて出発、昼頃松本駅へ。

つづきへ

TOPへ戻る

竜串

竜串