| 産業技術総合研究所の地質調査総合センターの依頼で登攀研修の入門編を丹沢で行った。彼らは未知の沢を踏査することがままある。その安全性を高め、調査が進むよう、懸垂下降とフォロワーとしての登攀を中心に練習してもらった。 |

| 2005年7月6日(水) |

室内人工壁でトップロープ、懸垂下降、ロープを使用した登攀の基本を練習 |

| 2005年7月7日(木) |

源次郎沢でロープを使用して登攀(フォロー)、懸垂下降。懸垂岩でカラビナを使用した懸垂下降と仮固定 |

| 2005年7月8日(金) |

懸垂岩でリードの練習、モミソ沢でリードを含めた登攀、懸垂下降とロープで確保したトラバース。懸垂岩で自己脱出。人工壁でトラバースのボルダリング |

| 1.トップロープ |

ロープ使用の導入を兼ねて練習した |

|

ハーネスにエイトノットで直接ロープをつなぐ

固く締めればこのままでよいが、 |

|

末端に結び目を作って密着させることでゆるみを防ぎ、さらに確実にすることが推奨されている |

確保器としてエイト環、ATC(VC)を使用し、吊り下げ支点にカラビナだけと滑車を比べる。確保する手には手袋をはめる

「登ります」「ゆるめて」など合図して行動する |

|

ロワーダウンで引かれる力の大きさや方向を実感。垂壁でクライムダウンは難しい

ビレイヤーは壁に近寄った方がよいが、現場で落石などを考慮して離れてビレイする場合は後方に支点を作るべき |

|

| 2.懸垂下降 |

単独行動でも利用価値が高い技術 |

支点にスリングをセットする

スリングが動かなければタイオフでよいが、枝がしなってスリングがずれて抜けたりする可能性があるときはプルージックにして締め付ける |

|

|

ハーネスからセルフビレイを取り(懸垂下降の支点と共用してもよい)、ロープをスリングに通す。

末端をまとめてエイトノットでしばり、中央で折り返すまでロープを通す。もう一人がロープの流れをよくするよう手伝う。 |

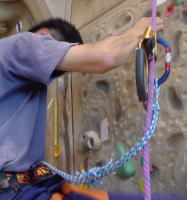

| ロープを投げ、下降器(エイト環、ATC)にセットし、後方側の手をしっかり握って、セルフビレイのカラビナをロープの間にかけてから下降開始 |

|

|

スタンスに鉛直に立てない場合は岩につっぱるようにする |

降り立つ地点までロープを投げられないときやヤブにからまりそうなときはロープを肩にかけて繰り出してゆく

遠くに投げたいときは、2つに分けて折り返し側を先に、次に末端側を投げる |

|

|

左右どちらでも下れるようにする |

降り立ったら体を沈めてロープを繰り出してから下降器を外し、ロープの絡みのないのを確認して次の人に合図する

通常落石を避けて退避して待つ |

|

|

全員降りたらロープ回収。末端をほどいてロープの一端を引く。その端から他の人が束ねてゆく。 |

|

懸垂下降が続きそうなときや半分しか使わなそうなときは2つに分けて束ねると便利だ。2人が慣れていれば作業も早い |

|

首にかけながらやると手が疲れずに楽 |

| これが普通の束ね方だが、案外ほぐれる |

|

| アルパインコイルはしばるのもほどくのも簡単で、見た目よりもほぐれないので有用 |

|

| 2.1カラビナでの懸垂下降 |

下降器をなくしたときを想定 |

カラビナ2枚(ゲートは反対にする)使うことによって、ゲート開きに備え、ロープの屈曲を大きくする

カラビナの形状によっては、このように下にロープを引っ張るより、 |

|

| 上に張った方がフリクションが大きくなることもある |

|

|

下降器と同様にスムーズに降りられるが、カラビナとロープの形が乱れると心配なので慎重に |

| 2.2懸垂下降中の仮固定 |

予想外の事態や調査のため下降中に止まって作業することを想定 |

エイト環で練習

下方に引っ張っているロープをエイト環基部に巻きつけ |

|

| 2周ぐらいしたら上に持って行き |

|

2周ほどしてロープの間にはさむ

これで体重がかかれば止まるが、 |

|

| 念のためカラビナでハーネス(のカラビナ)につなぐと安心だ |

|

|

はい、このとおり |

|

実際にもフルに体重がかかると大変なので、足場のいいところでやった方がいい |

解除するには逆にほどいてやればいいのだが、体重がかかってしまっていると大変だ。

またこのあたりから、テンションをかけるべきロープを見極めていないと墜落する。 |

|

| 3.ロープで確保した登攀 |

まずはフォロワーとして

(作業が危険なため写真が少ない) |

トップ(リード)が登るのを確保し、その後で登るのだが、2人ならロープ末端をハーネスに付け、トップに確保されながら登る

ランニングはセカンドが回収するがルートによりラストが回収することもある

3人以上の場合、短い滝など、ロープを投げられればこれを繰り返してもよい |

|

|

そのほか、ロープ中間でエイトノットを作り、順々に引き上げることもできる

4人以上で中間エイトノットを行ったり来たりさせることもできる |

|

ダブルやツインロープで2本の末端を使うこともあるし、中間を使う場合もある |

| ロープをフィックスしてそれを伝って登ることもある。人数が多いときや屈曲したルートで有効 |

|

| そのとき使われるアッセンダーの代表がアセンション |

|

| タイブロックは軽いがやや使いづらい |

|

プルージックなら器具は要らない

9mmロープには5mmスリング(以下)でないと効かないので注意 |

|

カラビナバッチマンが簡単で操作しやすい

ロープ径が近いときはたくさん巻く |

|

|

ついでながらスリングを自作するときはテープはテープ結び、ロープはダブルフィッシャーマン |

|

力をかけて締めておくのが大切だ |

| トラバースでもフィックスすることは多い |

|

| 3.1リード |

システムを全体的に理解するために |

| 確保準備OK/登ります/どうぞ/ゆるめて/ビレイ解除/解除しました/ロープ上げます/ロープいっぱい/登ってよし/登ります/ビレイ解除/解除します(しました) |

などと合図するが、意味がわかってないと声の届かないときや時間がかかっているときに対応できないので、リードも練習する |

|

ランニングを取りながら登る |

終了点まで登ったら支点を作ってセルフビレイを(メインロープで)取り、フォローを確保する。メインロープはインクノットで固定するのがセットも解除も早い

未知の場所(沢)に行くことを想定すると、適当な場所に安定な支点がないことが多いので、ボディの確保器によるビレイを基本とした。フォローが落ちたときにどう引かれるかを考えてビレイする必要がある |

|

|

ボルトなど人工支点があっても信用できるかどうかはわからない |

|

懸垂下降に示した立ち木が有効だが、石も使える

|

|

引かれる方向が大事で、抜けないようスリングを結んだ方がよいこともある

(エイトノットならこのようなかけ方もOK) |

|

カムを2つ使った例 |

|

ハーケン(ピトン)は打つとき抜くときによくなくすので、ワイヤーをつけておき、ビナで確保(!)して作業する |

| 3.2 自己脱出 |

リードやトラバースで墜落して簡単に登れなければこうする |

| たすき2倍長のスリングを2本プルージックでロープにセットし、1本をハーネスの安全環付きカラビナに、1本を足場にして交互に上げながらロープを伝って登る |

|

|

試しにアッセンダーを使ってみたが体重がかかるとロックして意外とやりにくい |

|

| ロープの使用に関わらず、自力で安全に登る能力が高い方がいいのはいうまでもない |

|